単なるシステム切り替えで終わらない!

コンタクトセンター基盤システムリプレイスの落とし穴と解決策

コンタクトセンターの課題改善のため、保守期間終了に伴うシステム切り替えのためなど、コンタクトセンター基盤システムをリプレイスするタイミングはたびたび訪れます。そのようなときに、従来の業務課題を改善できず、失敗に終わることも少なくありません。

そこで今回は、コンタクトセンター運用における基盤システムの重要性・役割からシステム基盤リプレイスで陥りがちな失敗と回避策、システム刷新を成功させるための進め方までを解説します。

<目次>

1.コンタクトセンター運用における基盤システムの重要性と役割

2.コンタクトセンターを支える主なシステム基盤9選

3.システム基盤リプレイスで陥りがちな失敗

4.コンタクトセンター基盤システム刷新を成功させるための進め方

5.まとめ

1.コンタクトセンター運用における基盤システムの重要性と役割

コンタクトセンターの運営において、基盤システムは単なるツール以上の意味を持ちます。それは、センター業務を支える「心臓部」であり、企業の顧客接点を維持・強化するための生命線と言えます。この基盤システムの役割と重要性を深く理解することが、リプレイスを成功させるための第一歩となります。

コンタクトセンター運営における基盤システムの重要性

コンタクトセンターの基盤システムは、電話、チャット、メールなど多様なマルチチャネルでの顧客接点を一元的に管理し、一貫性のあるサービスを提供する「心臓部」です。このシステムは、顧客情報、応対履歴、ナレッジを統合することで、顧客体験(CX※)の向上とエージェントの業務効率化を同時に実現する鍵となります。したがって、システムは単なるツールではなく、継続的なサービス品質改善の土台を築く戦略的なインフラなのです。

※CX:Customer Experienceの略称。商品・サービス利用時の顧客視点の体験を指す。「顧客体験」や「顧客体験価値」などと訳される。

基盤システムが果たす役割

●顧客体験の向上

音声自動応答や、電話を対象オペレーターに振り分ける機能、顧客情報やFAQのリアルタイムでの参照などにより、顧客の待ち時間短縮やスムーズかつ一貫性のある対応などが可能になります。基盤システムには顧客体験を向上させる重要な役割があります。

●業務効率化

基盤システムを利用することで、入力・検索業務の効率化が見込めます。また稼働データや応対履歴を分析し、ボトルネックの特定やサービスレベルの評価を可能にします。継続的な業務効率化と品質改善のPDCAサイクルを回すためのデータを提供します。

●リスク管理

すべての通話とやり取りを正確に記録・保存する通話録音・ログ管理機能は、内部統制とコンプライアンスを遵守するための不可欠な証拠となります。これにより、トラブル発生時の迅速な事実確認や、応対品質の客観的なモニタリングが可能になり、リスクを最小限に抑えられます。

システムのライフサイクル管理・切り替えの重要性

どんな優れたシステムも、時とともに老朽化し、ビジネス環境や技術の変化に対応できなくなります。

●システムの老朽化リスク

長年使い続けているシステムは老朽化が進んでいることが多く、ハードウェアの故障リスク増大、最新OSやセキュリティパッチへの非対応、ベンダーサポートの終了など、「老朽化リスク」は運用コストとサービス停止の危険性を増大させます。

●システム切り替えは「運用改善・CX向上・業務効率化」の見直しの好機

システムリプレイスは、単に古いものを新しいものに置き換える作業ではありません。これは、現在の運用プロセス全体を見直し、最新テクノロジーを導入することで、顧客体験(CX)を根本から向上させ、飛躍的な業務効率化を達成するための絶好の機会なのです。

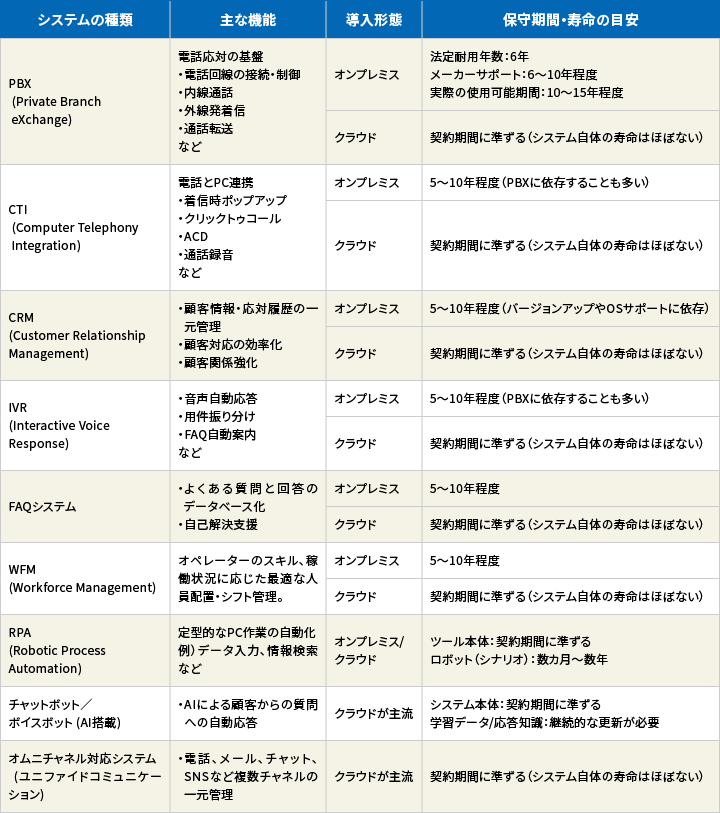

2.コンタクトセンターを支える主なシステム基盤9選

ここで、コンタクトセンター基盤システムの主なものを9種ご紹介します。

保守期間や寿命の目安がシステム基盤ごとに異なるため、参考にしてみてください。

PBXのオンプレミス型は、ハードウェアの老朽化が寿命に直結するため、特に注意が必要です。サポート終了後に使用し続けるのはリスクが高いでしょう。

一方で、クラウド型は一般的にベンダー側により最新の状態に保たれます。また定期的な機能アップデートも行われます。

3.システム基盤リプレイスで陥りがちな失敗

コンタクトセンターの基盤システムリプレイスは、多大な投資と労力を伴う一大プロジェクトです。しかし、多くの企業が「保守切れ対応」や「システムの老朽化対応」を主目的とするあまり、「単なるシステムの置き換え」で終わらせてしまい、当初期待した効果を得られずに終わってしまうケースが後を絶ちません。

ここでは、リプレイスプロジェクトで陥りがちな典型的な失敗パターンを解説します。

従来の非効率なオペレーションがそのまま残った

リプレイスの最大の落とし穴は、「新しいシステムに古いやり方を持ち込む」ことです。

システムを新しいCTIやCRMに更新したものの、その目的が保守切れの解消に終始してしまい、オペレーション設計や応対フローの抜本的な見直しを行わなかった場合、この失敗に陥ります。

結果として、以前からオペレーターの負担となっていた二重入力や、複数の画面・システムを跨いだ情報検索の手間が解消されません。システムの器だけが新しくなっても、現場の非効率性はそのまま引き継がれ、オペレーターの負担増と応対品質の改善に繋がらないという、最も避けたい結果を招いてしまいます。

「ただの置き換え」で新機能を活かせなかった

新しい基盤システム、特に最新のCRMやCXプラットフォームには、AIを活用した分析機能、自動化機能、強力なナレッジ連携機能など、従来のシステムにはなかった高度な機能が搭載されています。

しかし、リプレイスの目的が「保守切れ対応」に限定されると、これらの新機能を活用するための計画が立てられません。新しいシステムを、単に従来の「応対記録用ツール」としてしか使わず、宝の持ち腐れとなってしまうのです。

システムが高額な分析・予測機能を備えていても、それを活用するための運用設計が欠けていたため、応対データの分析に基づく継続的な品質改善や、顧客ニーズを先取りしたサービス提供に結びつけることができず、結果として、高額な投資に見合う業務変革や応対品質の飛躍的な向上に繋がらないという結果を招いてしまいます。

現場の声を反映しなかったことで、リプレイス後に現場の負担が増してしまった

リプレイスを保守期限内に完了させることを優先しすぎるあまり、業務フローの現場レビューや現場の課題吸い上げが不十分なまま導入を進めてしまうケースも少なくありません。

特に、新システムのUI(ユーザーインターフェース)や操作性が、日々大量の応対をこなすオペレーターの現場業務の流れと合わないと、深刻な問題を引き起こします。結果、操作に手間取って応答時間が延びる、新しい操作を覚えるための教育負担が増大するなど、かえってセンター全体のパフォーマンスを一時的に低下させてしまうのです。現場が「前の方が良かった」と感じてしまう状況は、リプレイスプロジェクトの失敗を意味します。

そもそも自社に合わないシステムを選んでしまった

リプレイスするシステム選定の課題です。例えば多機能・高機能なツールに惑わされ、自社の実態に合わないシステムを選んでしまったり、AIなどの最新機能の比較ばかりに目が行き、本来解決すべき業務プロセスの課題を見失ってしまったりするケースがあります。

これらの失敗は、そもそも自社にとって最適なシステムが何であるかが明確になっていないことが根本原因です。つまり現場課題が明確になっていないため、確固たる選定軸を持てず、選定ミスという失敗を生み出しています。

失敗回避のために:運用全体の改善検討が不可欠

これらの失敗は、リプレイスを「単なるシステム切り替え」と捉えていることに起因します。

コンタクトセンター基盤のリプレイスは、単に箱を入れ替えるだけでは意味がありません。真の成功とは、現場業務と顧客体験(CX)の観点から現状の課題を徹底的に見直し、新しいシステムの機能を最大限に活かした運用へと変革することです。

4.コンタクトセンター基盤システム刷新を成功させるための進め方

前章で見たように、基盤システムのリプレイスを「単なるシステム切り替え」で終わらせては、投資対効果は得られません。真の成功は、「システム刷新=センター運用全体の見直しと変革」と定義し、戦略的なステップを踏んで計画的に進めることから始まります。

ここでは、失敗を回避し、期待される成果を確実に達成するための5つのステップを紹介します。

(1) 現状の課題の整理・分析

プロジェクトの出発点は、新しいシステムを導入することではなく、「今、何が問題で、どこを改善したいのか」を明確にすることです。

応対データの分析、オペレーターへのヒアリング、スーパーバイザー(SV)への業務工数調査などを通じて、以下の課題を定量・定性両面から洗い出します。

・応対品質 :顧客が不満を感じる応対フローや待ち時間のボトルネック

・業務工数 :二重入力、情報検索時間、後処理時間(ACW)の非効率性

・教育・定着:新人教育の負担や、離職率の高さに影響するシステムの使いにくさ

(2)あるべき姿のプランニング・運用改善案策定

現状の課題を踏まえ、リプレイス完了後にセンターが目指す「あるべき姿」を定義します。

またあるべき姿の実現に向けたKPIも設定し、現状とのギャップを明確にします。このギャップを埋めるために、オペレーションや応対フローの改善施策を策定し、新しいシステムで実現したい機能をリストアップしていくのです。この段階で、「新システム導入後の新しい運用フロー」を設計することも重要です。

(3)最適なシステムの選定

あるべき姿と運用改善策に照らし合わせ、必要かつ最適なシステムを比較選定します。

ツール選定の基準は、「システムに何ができるか」ではなく、「あるべき運用改善策の実現に最も適しているか」である必要があります。AIによる自動化機能、マルチチャネル統合能力、将来的な拡張性などを総合的に評価し、センターの戦略に合致したシステムを設計しましょう。

(4)システムリプレイス、運用改善のロードマップ策定

プロジェクトの全体像として、システムリプレイス作業だけではなく、運用改善の実現スケジュールも含むロードマップを策定します。

ポイントになってくるのは、データ移行スケジュールや、新システムへの切り替え前に旧システムと並行して運用する並行稼働期間を十分に確保することです。これにより、トラブル時のリスクを低減し、現場が新しいシステムに慣れる期間を確保できます。

システムリプレイス後の運用面の教育

システムの本番稼働を前に、オペレーターに対しては新しいフローの導入背景を含めた研修を実施し、並行稼働期間を設けて段階的に移行することで現場の負担とリスクを軽減します。システム切り替え後も、設定した目標値が達成されているかを継続的にモニタリングし、運用改善のPDCAサイクルを回し続けることが、投資対効果を最大化する鍵となります。

これらのステップを踏み、基盤システムの刷新ならびにコンタクトセンターの運用改善を成功させましょう。

5.まとめ

コンタクトセンター基盤システムのリプレイスにおける落とし穴と成功へのステップをご紹介しました。重要なのは、単に基盤の入れ替えだけを目的にせず、システムリプレイスをコンタクトセンター運用全体の課題を改善するチャンスと捉えることです。

現状課題を踏まえ、現場業務・顧客体験の見直しを戦略的に行いましょう。

リプレイスにあたっては、最適な基盤システムの選定や課題解決の方法などについて専門的な知見やノウハウが必要になってくる場合もあります。その際は、ぜひTOPPANにご相談ください。

TOPPANでは、コンタクトセンターの課題を解決する様々なサービスを展開しており、基盤システムのリプレイスを含めたコンタクトセンター運用改善を、現状分析から改善戦略設計、運用まで伴走支援いたします。

どのようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

2025.12.05