カスタマージャーニーマップとは?

テンプレートや作り方、活用方法をご紹介

カスタマージャーニーマップとは、お客さまが自社の製品やサービスを検討・購入・利用するプロセスを、可視化して捉えるために図にしたものです。マーケティングや商品企画のプロセスで、お客さまの行動や感情を理解し、効果的な戦略立案に寄与します。本コラムでは、カスタマージャーニーマップの基本から作成方法、活用法、注意点までを詳しく解説します。

<目次>

1.カスタマージャーニーマップとは

2.カスタマージャーニーマップを作成する前に知っておきたいこと

3.カスタマージャーニーマップの作り方

4.カスタマージャーニーマップの活用方法

5.カスタマージャーニーマップの注意点

6.まとめ

1.カスタマージャーニーマップとは

カスタマージャーニーマップとは、お客さまが自社の製品やサービスを検討・購入・利用するプロセスを、可視化して捉えるために図にしたものです。お客さまが自社の製品やサービスを検討・購入し、実際に利用するまでの一連のプロセスを視覚的に表現します。具体的には、お客さまがどのような段階でどのような感情を抱き、どのような行動を取るのかを詳細に示すことで、企業はお客さまのニーズや期待を把握し、サービスの向上やマーケティング戦略の最適化を図ることが期待できます。

2.カスタマージャーニーマップを作成する前に知っておきたいこと

続いて、カスタマージャーニーマップを作成する前に知っておきたいこととして、基本モデルや必要になった理由を解説していきます。

カスタマージャーニーの基本モデル

カスタマージャーニーは、デジタル技術の発展により、オンラインでの顧客接点が増えたことから、近年のマーケティングでも注目されるようになりましたが、実は1998年頃から使われていたフレームワークです。まず、カスタマージャーニーの基本モデルについて代表的なものを解説します。

AIDMAカスタマージャーニー

このモデルは、Attention(注目)、Interest(興味)、Desire(欲求)、Memory(記憶)、Action(行動)の5つのステップで構成されており、お客さまが製品やサービスに注目し、興味を持ち、欲求を感じ、記憶し、最終的に行動を起こすプロセスを表現しています。直線的で次第に対象となる顧客数が減少する漏斗状のプロセスです。

4Aカスタマージャーニー

AIDMAの考え方に、Act again(再行動)が加わったもので、お客さまが再び製品やサービスを購入することを重視しています。認知(Aware)、態度(Attitude)、行動(Action)、再行動(Act again)の4つのステップで構成され、お客さまが製品を認知し、態度を形成し、行動し、再び行動するプロセスを示します。

5Aカスタマージャーニー

さらに進化したモデルが5Aカスタマージャーニーです。認知(Aware)、訴求(Appeal)、調査(Ask)、行動(Act)、推奨(Advocate)の5つのステップで構成されています。特に、お客さまが情報を集める「調査」や、製品やサービスを他者に推奨する「推奨」の追加が特徴的です。このモデルは、SNSや口コミサイトの影響力が増す現代において、お客さまの行動が必ずしも直線的ではなく、複数の経路を辿る可能性があることを考慮しています。

類似フレームとの違い

顧客理解を深めるためのフレームワークは数多く存在しますが、目的や用途によって最適なものは異なります。ここでは、カスタマージャーニーマップと混同されやすいフレームワークを取り上げ、その違いを解説します。自社の状況や課題に合わせて、適切な手法を使い分けることが重要です。

●マーケティングファネルとの違い

マーケティングファネルは、顧客が商品を認知してから購入や登録に至るまでのプロセスを、人数が絞られていく漏斗(ファネル)の形で可視化するものです。

カスタマージャーニーマップとの最も大きな違いは「視点」にあります。ファネルは、各段階でいかに離脱を防ぎ、次の段階へ顧客を移行させるかという「企業視点」でプロセスを捉えます。

一方、カスタマージャーニーマップはあくまで「顧客視点」です。顧客が各接点で何を考え、どう感じているのかという感情の起伏までを時系列で捉え、顧客とのより良いコミュニケーションの機会を特定することを目的としています。

コンバージョン率の改善を主眼に置くファネルに対し、ジャーニーマップは顧客体験全体の質的向上というメリットがあります。

●サービスブループリントとの違い

サービスブループリントも顧客の体験を時系列で可視化する点で似ていますが、その対象範囲が大きく異なります。

カスタマージャーニーマップが顧客から見える部分(表舞台)でのアクションや感情に焦点を当てるのに対し、サービスブループリントは、その顧客体験を支える従業員の動きや業務プロセスといった裏側の仕組み(裏舞台)までを描き出します。

例えば、顧客がWebサイトで商品を注文するという体験の裏で、どの部署の担当者が、どのようなシステムを使用して注文を処理しているのかまでを可視化します。

そのため、マーケティング担当者向けというよりは、サービス全体のオペレーション改善や課題解決を実施する際に用いられることが多いフレームワークです。

カスタマージャーニーが必要な理由

カスタマージャーニーが必要な理由として、商品やサービスに対するタッチポイントの変化が挙げられます。インターネットの普及により、お客さまが情報を得る手段や接点は多様化し、従来のメディアだけではなく、SNSや口コミサイトなども重要な情報源となっています。これは、企業がお客さまの購買意欲をコントロールする時代は終わりつつあり、購買の主導権はお客さまに移っていることを示唆しており、企業は多様なタッチポイントを通じて一貫性のある顧客体験を提供し、価値あるブランドとして認知されることが求められています。

カスタマージャーニーマップを作成する目的

カスタマージャーニーマップを作成する目的は多岐にわたりますが、主に以下の4つの目的が挙げられます。

購買行動プロセスを把握するため

カスタマージャーニーマップを通じて、お客さまがどのようなステップを経て製品やサービスを購入するのかを深く理解することにより、企業はより効果的なマーケティング戦略を策定し、お客さまに対して適切なタイミングで適切なメッセージを届けられるようになることが期待できます。

リソースの有効活用のため

お客さまの購買プロセスを詳細に分析することで、企業はどの段階でどのようなリソースを投入すべきかを的確に判断できます。無駄のない効率的なマーケティング活動が可能となり、限られたリソースを最大限に活用することができます。結果として、コスト削減と効果的なリソース配分を実現することができるのです。

ユーザー視点を持つため

カスタマージャーニーマップは、お客さまの視点から自社の製品やサービスを再評価することにも役立ちます。お客さまの視点から自社の製品やサービスを見つめ直し、ユーザーエクスペリエンスの向上を図ることや、ニーズを的確に捉えた製品やサービスの提供ができれば、ブランドロイヤリティの向上も期待できます。

関連する部門やチームの認識をすり合わせるため

マーケティング、営業、カスタマーサポートなどの部門が一貫した顧客体験を提供するためには、各部門がお客さまの全体的な購買プロセスを理解し、協力し合うことが不可欠です。カスタマージャーニーマップを共有することで、部門間の連携が強化され、より統一された顧客対応の実現が期待できます。

3.カスタマージャーニーマップの作り方

続いて、カスタマージャーニーマップの作り方を詳しく解説していきます。

➀.ターゲット顧客像の設定(ペルソナ)

ターゲット顧客像の設定、いわゆるペルソナの作成から始めます。ペルソナとは、製品やサービスの典型的なユーザー像を具体的に描いた仮想の人物です。これを設定することで、マーケティング活動がより具体的かつターゲットに即したものになります。ペルソナを作成する際には、年齢、性別、職業、所得、興味関心といった属性を考慮し、自社の製品やサービスに関連する要素を選び出します。既存の顧客データを基に、より具体的なペルソナを描くことができれば、マーケティング施策の精度が向上します。

②.購買行動プロセスの定義

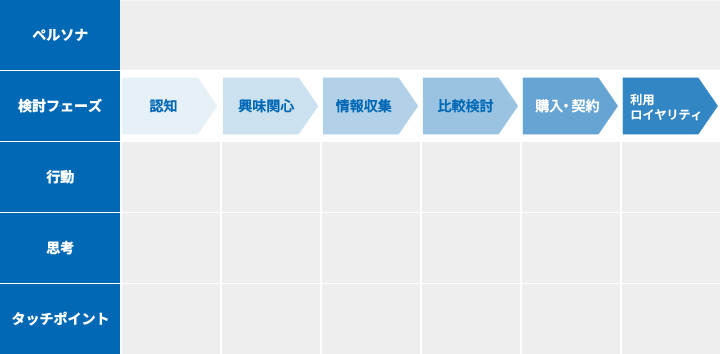

次に、購買行動プロセスを定義します。お客さまが製品やサービスを知り、購入に至るまでの一連のステップを明確にする作業で、一般的なプロセスとしては「認知」「興味関心」「情報収集」「比較検討」「購入・契約」「利用」「ロイヤリティ」のステップがあります。それぞれのステップでお客さまがどのような行動をとるのか、どのような情報を必要とするのかを考えることが重要です。

③.適切なタッチポイントの検討

続いて、適切なタッチポイントを検討します。タッチポイントとは、お客さまが企業や製品と接触する機会のことを指します。これらを整理することで、どのチャネルやコンテンツがお客さまにとって重要なのかを把握することができます。タッチポイントを選定する際には、5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)を活用し、お客さまの行動や思考を深く理解することが求められます。

④.ユーザー体験(感情・行動・意識)の検討

その後、ユーザー体験を具体化します。各ステップでお客さまがどのような体験をするのかを考え、具体的に描写します。実際のお客さまに対してアンケートやヒアリングを行うことで、よりリアルなユーザー体験を把握することが可能です。新規事業の場合は、社内外の関係者に意見を求めることでも有用な情報を得られます。

⑤.テンプレートを作成

次に、テンプレートを作成します。ここまでで集めた情報を整理し、視覚的に分かりやすくするための枠組みを作ります。テンプレートは、ペルソナごとに作成し、横軸に時間の経過、縦軸にユーザーの行動や思考、タッチポイントを配置します。

以下、カスタマージャーニーマップのテンプレート例になりますが、検討フェーズは設定した目標により変動します。あくまで参考としてご活用ください。

⑥.マップ化

テンプレートが完成したら、マップ化を行います。ペルソナの行動や感情を時系列に沿って整理し、視覚的に表現する作業を行います。お客さまの視点からビジネスの改善点を見つけ出すことができるほか、事業指針やビジネスモデルの見直しのきっかけになる可能性があります。

⑦.KPIの設定

最後に、KPI(重要業績評価指標)を設定します。KPIは、カスタマージャーニーマップが適切に機能しているかを確認するための指標です。設定したKPIと実際の成果を比較することで、ユーザーの態度変容が期待通りに進んでいるかを確認し、必要に応じてマップの改善を図ります。

4.カスタマージャーニーマップの活用方法

続いて、カスタマージャーニーマップの活用方法についても解説します。

マーケティング戦略立案

例えば、新製品を市場に投入する際、カスタマージャーニーマップを活用して、ターゲット顧客がどのような経路を辿って製品に興味を持ち、最終的に購入に至るのかを明確にすることができます。各フェーズで必要なマーケティング施策を計画し、適切なタイミングでお客さまにアプローチする手助けとなるでしょう。具体的には、ターゲットが製品を知る段階では、広告やPRで認知を強化し、比較検討段階では詳細な製品情報を届けるためサービスページや事例ページを訴求する、といった戦略を立てることができます。

メルマガ配信

メルマガは、BtoB、BtoC問わず、効果的なマーケティング手段です。カスタマージャーニーマップを活用することで、お客さまのフェーズに応じたコンテンツを配信し、よりパーソナライズされた情報提供が可能になります。

例えば、製品に興味を持ち始めたお客さまには同じフェーズから購入に進んだお客さまの事例やユーザーレビューを、購入を検討しているお客さまには特典やキャンペーン情報を提供することで、購買意欲を高めることができます。また、MAツール(マーケティングオートメーションツール)を活用することで、メールマーケティングの施策を効率的に行うことが可能です。

詳細については、以下のコラムをご覧ください。

コンテンツマーケティング

カスタマージャーニーマップを活用することで、お客さまのニーズに応じたコンテンツを適切なチャネルで提供することができます。例えば、情報収集段階のお客さまには役立つ情報やノウハウを提供するブログ記事を、購入検討段階のお客さまには製品の利点や特徴を詳しく説明したコンテンツを提供することで、お客さまの態度変容を促進することができます。こうした段階的なコンテンツ提供は、お客さまの信頼を築き、最終的な購買行動につなげる重要な要素となります。

WebサイトのUI/UX改善

Webサイトは、顧客が自ら情報を検索し、企業と最初の接点を持つ非常に重要な環境ですが、多くの企業が「どこから改善すれば良いのか分からない」という状況に陥りがちです。カスタマージャーニーマップを使用することで、顧客がサイト内でどのような感情を抱き、どのページで離脱しているのか、といった課題を特定できます。

「目的の情報が見つからない」「会員登録のプロセスが複雑でストレスを感じる」といった顧客の具体的なペインポイントを可視化することで、サイトナビゲーションの改善や入力フォームの最適化など、顧客価値の高い改善アクションを優先的に実施することが可能になります。顧客視点でWebサイトを作ることは、コンバージョン率の向上に大きく貢献するというメリットがあります。

営業部門との連携強化

特にBtoB企業向けのマーケティングにおいて、営業部門とのスムーズな連携は成功の鍵を握ります。しかし、マーケティング部門と営業部門で顧客に対する認識が異なっているケースは非常に多いです。そこで、カスタマージャーニーマップは、両部門が顧客理解を統一するための共通言語として機能します。

例えば、マーケティング担当がマップを用いて「どの段階の顧客に、どのような情報を提供すれば次のフェーズに進みやすいか」を定義し、営業部門に共有します。これにより、営業担当は顧客の検討状況に合わせた的確なコミュニケーションを取ることができ、無理な売り込みを避けることができます。この手法は、顧客の課題解決に寄り添った提案を可能にし、結果として商談化率や受注率の向上に繋がります。

5.カスタマージャーニーマップの注意点

続いて、カスタマージャーニーマップの注意点についても解説します。

ユーザーの課題・ニーズを客観的なデータで分析する

お客さまの行動や選好は、感覚や直感だけで判断するのではなく、実際のデータに基づいて理解する必要があります。お客さまの購買履歴、ウェブサイト上での行動、アンケート結果など、多様なデータソースを活用し、ユーザーのリアルな声を反映させることが大切です。

細かく決めすぎない

カスタマージャーニーマップを細かく決めすぎないことも重要です。詳細すぎるカスタマージャーニーマップは、かえって柔軟性を失わせ、実際の顧客行動に対応しづらくなります。お客さまの行動は常に変化するものであり、それに対応するためには、ある程度の柔軟性を持たせたマップが必要です。重要なのは、お客さまの主要なタッチポイントや感情の変化を捉えることであり、細部にこだわりすぎると全体像を見失う可能性があります。

KPIを設定する・定期的に見直す

KPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に見直すことが不可欠です。カスタマージャーニーマップは一度作成して終わりではなく、継続的に改善していくことが重要です。KPIを設定することで、どの施策が成功しているのか、どこに改善の余地があるのかを明確にし、迅速に対応することが可能となります。また、定期的な見直しを行うことで、市場の変化やお客さまの新たなニーズに対応し続けることができます。

6.まとめ

カスタマージャーニーマップは、お客さまの購買行動を可視化し、企業が適切なマーケティング戦略を策定するための重要なツールです。本記事では、その作成方法や活用方法、注意点を詳しく解説しました。

前述の通り、カスタマージャーニーマップを有効活用する施策として、マーケティングオートメーション(MA)ツールを活用したメルマガ配信がおすすめです。

TOPPANのマーケティングオートメーション(MA)伴走支援サービスでは、メルマガ配信で成果を出すために必要な機能や、体制構築など貴社の課題に合わせたサポートをいたします。マーケティングオートメーション(MA)ツールの導入・運用に特化した専門チームが支援するほか、業務量・幅に応じた人員数の可変や、高度な運用に求められるコンテンツ制作・プランニング・分析・データ基盤構築などのスペシャリストのアサインも可能です。また、導入前に現状把握のための事前分析や分析結果を元にした施策設計など、戦略設計のサポートも可能です。まずはお気軽にご相談ください。

2025.11.10