商談化率を劇的に変える!TOPPANが考えるリードナーチャリング戦略

- エンゲージメントサービス本部

- 桑原 唯

BtoBビジネスにおいては、見込み顧客との接点を獲得し、長期的な視点で育成につなげていく戦略が必要ですが、なかなか成果に至らないケースも少なくありません。

では、商談化率を上げるにはどうすれば良いのでしょうか?

重要なのは、営業部門とマーケティング部門がうまく連携したリードナーチャリング戦略にあります。

今回は、営業部門とマーケティング部門が連携する必要性や、連携を踏まえたナーチャリング戦略の勝ちパターン、ナーチャリングを成功に導く実践ポイントを解説します。

<目次>

1.部門間の壁が商談機会を奪う?営業・マーケティング部門が連携すべき理由

2.3部門の連携により実現する「勝てるナーチャリング」モデル

3.リードナーチャリング成功のカギを握るWebコンテンツとインサイドセールスの連携術

4.3部門連携型リードナーチャリングを成功させる実践ポイント

5.まとめ

1.部門間の壁が商談機会を奪う?営業・マーケティング部門が連携すべき理由

よく直面する課題として、営業部門とマーケティング部門の連携がうまく取れていないことで、リードナーチャリングの成果が出にくいというものがあります。例えば、次のような状態に陥っていませんか?

部門間で互いの情報を活用できていない

営業部門とマーケティング部門はそれぞれ次のような状態にあり、互いの情報を活用できていないことはよくあります。

・マーケティング部門:

MA(マーケティングオートメーションツール)でリードの行動履歴を詳細に把握しているが、営業部門には共有されていない。

・営業部門:

SFA(営業支援システム)に蓄積した顧客のリアルな声や商談状況を、マーケティング部門は閲覧する機会がなく、施策に活かされていない。

結果として、貴重な情報が「宝の持ち腐れ」となり、リードの育成が非効率になってしまうのです。

KPIの不一致によるコミュニケーション不足

部門間で情報連携が取れていない上に、KPI(指標)も異なることはよくあることです。例えばマーケティング部門は「リード獲得数」、営業部門は「商談数」「受注数」と、それぞれに別々のKPIを追っている状態です。

このような状態では共通言語での会話ができず、戦略見直しや施策改善といった議論にまで至りません。その結果、商談化率が向上していかないというのはよくあることです。

これらのことから、営業部門とマーケティング部門が互いに情報やKPI共有を密に行って連携できれば、リードナーチャリングの質が向上し、商談化につながりやすくなると考えられます。しかしながら、各部門はそれぞれの業務に集中しており、なかなか情報共有に至らないのが実情ではないでしょうか。そこで仲介役として活躍できる可能性があるのが、インサイドセールス部門です。

2.3部門の連携により実現する「勝てるナーチャリング」モデル

※この章以降、より具体的な役割を解説するため、従来の営業部門をインサイドセールス部門とフィールドセールス部門の2つに分けて表記します。

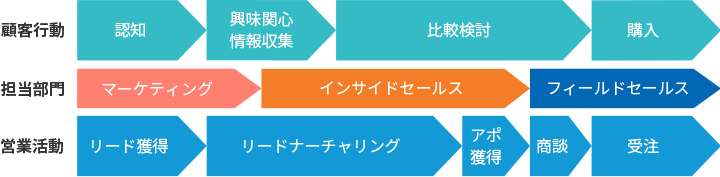

TOPPANが推奨しているのは、マーケティング部門・インサイドセールス部門・フィールドセールス部門の3部門連携です。商談化率を上げるおすすめの連携方法をご紹介します。

顧客フェーズごとの役割分担

マーケティングとインサイドセールスとフィールドセールスの3部門は、それぞれ次の図のような役割分担となります。

一連の流れの中で、各部門が互いにコミュニケーションを取るためには、ポイントがあります。

まず顧客の興味関心・情報収集フェーズでは、インサイドセールスは、マーケティングから受け取った情報を深掘りし、さらにナーチャリングを深めていきますが、このときにポイントになるのが「リード情報の密な共有」です。

またインサイドセールスがアポ獲得後、フィールドセールスに「顧客のリアルな状況を伝える」こともポイントです。両部門の連携がスムーズになることで、結果的に顧客体験の向上につながります。

商談化につながる情報提供の考え方とインサイドセールスの役割

インサイドセールスは、ナーチャリングの最中に顧客との対話を通じて得られた情報に基づき、商談化につながる最適なコンテンツを顧客に届ける役割を担います。そのため顧客フェーズごとに適切な情報提供設計が求められます。

【コンテンツ作成のポイント】

・顧客の関心ポイント・課題起点で作成する

・インサイドセールス自身や営業が「次のアプローチトリガーとして使える」コンテンツを作成する

フィールドセールスからのフィードバックをマーケティング活動に反映する仕組みをつくる

フィールドセールスが商談後、受注・失注問わず、フィードバックをマーケティングとインサイドセールス双方に行う仕組み作りも重要です。「リードの質」「顧客の反応」「失注理由」「商談で刺さったポイント」などの情報を、定例ミーティングやCRM/SFAシステムを通じて継続的に収集できる体制の構築を心がけましょう。共有されたデータを活用してマーケティング施策を改善すれば、フィールドセールスはより質の高いリードを引き渡してもらえるでしょう。

【情報収集のポイント】

・顧客からスムーズに情報を引き出すトークスクリプトの作成

・全商談ログの総合的な分析により、顧客の反応について正しい情報の蓄積

・商談時のセールストークや提案資料の分析

3部門連携時のポイント:「3部門が共同でPDCAを回すこと」

3部門の定例ミーティングでは、インサイドセールスがフィールドセールスとマーケティングのハブとなり、双方の視点から現状を分析し、次の打ち手を検討・提案し、合意形成を取ってから実行するという流れが理想です。このような「PDCA運用」により、ナーチャリングモデルを磨き上げ、最適化していくことができます。

このような3部門連携の方法を知った後、いざ、自社で実践することを考えた場合、最適な3部門連携の仕組みづくりに悩むことがあるかもしれません。そのような場合は、インサイドセールス支援のサービスをご提供しているTOPPANにおまかせください。長年の実績とノウハウに基づき、貴社の状況に合わせてリードナーチャリング体制の構築をご支援いたします。

3.リードナーチャリング成功のカギを握るWebコンテンツとインサイドセールスの連携術

リードナーチャリングを効果的に進めるには、Webコンテンツという「静的な情報」と、インサイドセールスによる「動的なコミュニケーション」の組み合わせが不可欠です。この2つを掛け合わせることで、顧客の関心と信頼を効果的に高めることができます。それぞれの特徴を理解した上で、上手に組み合わせていきましょう。

Webコンテンツの重要性

リードナーチャリングにおいてWebコンテンツは、リードが能動的に情報収集する必要不可欠なツールとして重要な役割があります。質の高いコンテンツを提供することで、リード自らの情報収集を支援します。

顧客購買フェーズに合わせた活用例

Webコンテンツの設計は、顧客購買フェーズに合わせることがポイントです。

例えば、認知獲得後は「課題喚起」のコンテンツを提供します。リードが課題を受け止めた段階で「他企業はどう解決しているのか知りたい」というニーズが生まれます。その段階で今度は「事例紹介」コンテンツを提供。納得感が高まった段階で「では、自社はどう導入していくべきか?」のヒントとなる「導入ガイド」コンテンツを提供していく、といった流れが考えられます。

コンテンツ×インサイドセールスにより信頼関係を構築する方法

インサイドセールスは、以下のステップでWebコンテンツを最大限に活用できます。

STEP1|顧客のWeb行動履歴の把握

STEP2|パーソナライズされたアプローチ

STEP3|対話を通じた課題深掘り

STEP4|最適なWebコンテンツの作成・選定

STEP5|的確なタイミングでの提供

まずは顧客行動を把握し、その結果に基づいてパーソナライズした情報提供を行います。また対話を通じて課題を深掘りし、最適なWebコンテンツを用意し、タイミングよく提供します。このような一連のステップを踏むことで、信頼関係の構築につながり、より一層、商談化へ近づきます。

4.3部門連携型リードナーチャリングを成功させる実践ポイント

マーケティング・インサイドセールス・フィールドセールスの3部門の連携運用は、次のポイントを押さえることで、より成功につながります。

スコアリング基準の3部門間での意識合わせ

3部門の連携の際に共通指標として、リードのスコアリング数値を用いましょう。

スコアリング基準は、3部門が納得することを前提として、質の高いリードを選別するものを取り決めます。

【リードスコアリングの基準となる項目】

1.属性情報:業種、企業規模、部署、役職など

2.意識情報:課題、検討フェーズ、嗜好、導入済サービスへの不満など

3.行動情報:資料DL、セミナー参加、Web閲覧履歴など

スコアリング基準は定期的なブラッシュアップを行うことも必要です。

【リードスコアリングの見直し手法】

・受注リードの特徴分析

・部門ごとの現場で得た情報共有

・データの精度向上

案件進捗・リード温度感の可視化・モニタリング

日々の各種情報共有はSFAやCRMといったシステムで常時行うとスムーズです。リードの状態や営業アプローチ後のリードの反応を可視化し、モニタリングします。

主に次の流れでデータを共有・活用していくのが理想です。

STEP1|フィールドセールスとインサイドセールスが定量データ・定性データをCRMシステムに入力

フィールドセールスとインサイドセールスが商談やコミュニケーションで得た顧客の温度感や補足情報を、都度、CRMシステムに詳細に入力します。

STEP2|マーケティングがMAツールでスコアのチューニングや施策改善

STEP1の入力情報を受け、マーケティングはMAツールなどを通じてチューニングおよびマーケティング施策の改善につなげます。この流れが構築できれば、3部門が連携しながらPDCAを回し続けることができ、最適化された施策の実行が可能になります。情報を一元管理し、常に3部門間で密な連携が取れる仕組みをつくりましょう。

3部門合同のPDCA運用と定例レビューの重要性

PDCA運用は、部門単独で行うのではなく、3部門が合同で進めることが成功のカギを握ります。

定例レビュー会は月次・四半期等で実施し、リード獲得数・商談化率・受注率・失注理由などの「数値」と「現場の定性的な声」の2つを共有することが効果的です。うまくいった施策、うまくいかなかった施策を明らかにすることで、次の打ち手が明確に見えてくるでしょう。

次の打ち手については、スコアリング調整、コンテンツ強化、ターゲティング見直しなどが挙げられ、これらを合意形成のもと進めることで、リードナーチャリングの効果を最大化できます。

5.まとめ

リード獲得後、ある程度まではリードナーチャリングをマーケティング部門が担っていることもあるのではないでしょうか。しかし今回ご紹介したように、それだけでは営業部門による貴重な情報の宝庫を放置することになり、せっかくの機会を損失するリスクを孕みます。

営業とマーケティングの連携、そしてリードナーチャリングの最適化は、BtoBビジネスの成長を左右するカギです。しかし、ご紹介したような部門間の壁や情報共有の仕組みづくりに、多くの企業様が悩みを抱えているのも事実でしょう。

【貴社は「勝てるナーチャリング」モデルを構築できていますか?】

TOPPANでは、貴社に最適なリードナーチャリング戦略の設計からインサイドセールスの運用までを一気通貫で支援します。

長年の実績と専門的なノウハウで、貴社の「成果に直結する」BtoBマーケティングを強力に成功へと導きます。

ぜひお気軽にご相談ください。

2025.11.26