【徹底解説】模倣品対策の基礎

~第3回「本物の目印」による模倣品対策~

本コラムでは、より実践的な内容として、第1回のコラムでお伝えした模倣品対策の方法を一つ一つ取り上げて深堀していき、模倣品対策の方法のうち「目印」を用いた方法についてお伝えします 。シリーズの各回は以下のリンクからご覧いただけます。

▼【徹底解説】模倣品対策の基礎 シリーズ一覧

【徹底解説】模倣品対策の基礎 ~第1回 模倣品対策の方法~

【徹底解説】模倣品対策の基礎 ~第2回 模倣品により発生する被害と負担~

【徹底解説】模倣品対策の基礎 ~第3回 「本物の目印」による模倣品対策~(本記事)

はじめに

市場における「模倣品問題」について、俯瞰的視点からの情報提供を目的とした本コラム。第1回は<模倣品対策の方法>、第2回は<模倣品により発生する被害と負担>というテーマでお伝えしてきました。

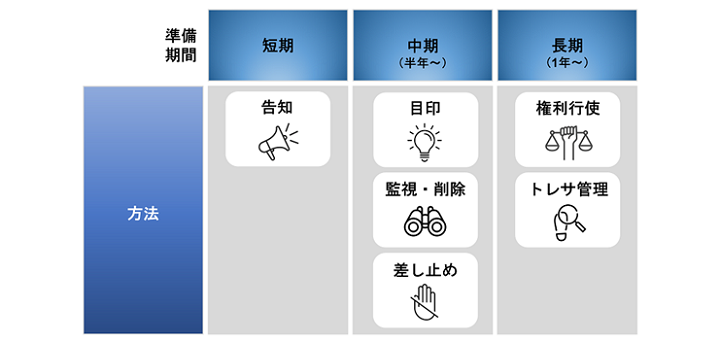

今後、本コラムでは、より実践的な内容として、第1回のコラムでお伝えした模倣品対策の方法(下図参照)を一つ一つ取り上げ、深堀していきます。第3回は、模倣品対策の方法のうち、「目印」を用いた方法についてお伝えします 。

「目印」を用いた模倣品対策とは

「目印」を用いた模倣品対策とは、視覚的もしくは機能的に特別な特長を持ち、かつ複製や模倣が困難な技術を「目印」として商品に設け、それをもって商品が正規品であることを主張する 、という方法です。簡単に言えば 商品に「本物の目印」を付ける、ということです。

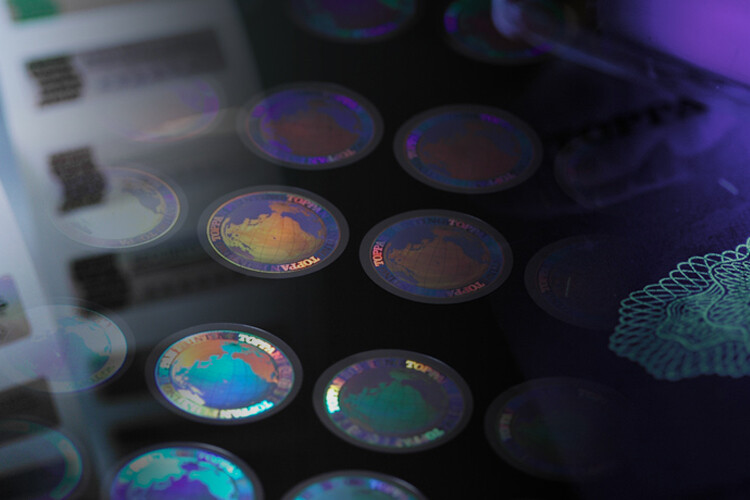

この「目印」による模倣品対策は、最も一般的な模倣品対策といえるもので、皆さんもキャラクター製品やブランド製品にホログラムが付いているのを見たことがあるのではないでしょうか。それらは全て本物の「目印」として機能しています。他にも、2024年7月に改札(デザイン変更)となった日本の紙幣にも、全券種に大きな3Dホログラムが新しく採用されましたが、これは3Dホログラムの立体に見える特別な視覚効果と、コピーや印刷では複製困難な性質により紙幣の本物の「目印」としての効果を期待されているためです。

このように、模倣品対策においては最も一般的かつ実施例も多い「目印」を用いた手法ですが、このコラムでは改めて、「目印」を付けることでどのような効果が期待できるのか、そしてそれをどう活用することで、効率的な模倣品対策につなげるのか、を深堀していきたいと思います。

「目印」に期待できる機能

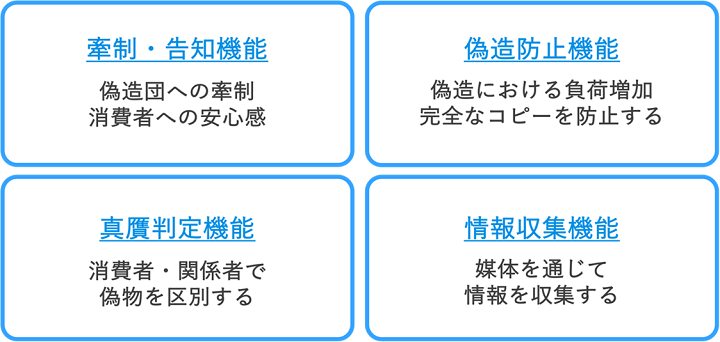

まず、本物の「目印」を設けることは模倣品対策においてどのような機能を持つのか、について整理していきます。

この「目印」による模倣品対策は、ホログラム等の商材の提供を通じて、TOPPANが長らくお客さまのお手伝いをしてきた方法になります。当社の経験では、模倣品対策として本物の「目印」は、大きく分けて4つの機能があると考えています。

これから、4つの機能について解説していきますが、これらの機能は使用する技術や運用方法により特徴があります。その点も合わせて解説いたします。

①牽制・告知機能

「目印」に期待できる効果の一つ目は告知・牽制の効果です。商品に本物の「目印」をつけることは、その商品が「模倣品対策を施した商品」であることの視覚的にアピールにつながります。これにより、まず消費者に対し、企業として模倣品に対策している、という姿勢を伝えることができ、「目印」は安心・信頼を告知する媒体としての効果を持ちます。

さらに「目印」は、偽造団に対して、企業の模倣品に対する姿勢を伝えます。偽造団は、偽造難度・リスクの低い商品をターゲットにする傾向があり、その中で商品に本物の「目印」を設けることは、偽造団にリスクの高い商品であると判断させ、結果として偽造を牽制する効果につながります。

この効果は、ホログラム(イルミグラム) や特殊インキなど特殊な視覚効果をもつ技術、スマートフォンとQRコードを使った認証技術(ID-NEX) など、視覚的に確認可能な技術を「目印」として用いることで得ることができます。

②偽造防止機能

二つ目の効果は、偽造防止効果です。「目印」に偽造や模倣が困難な技術を用いることで、偽造団の偽造を困難にし、市場に偽造品・模倣品が出回ることを防ぐ機能です。

ひとたび模倣品が発生すると、消費者や販売店から正規品と模倣品を見分ける手段の問い合わせが入ります。こういった事態に対して、偽造団では真似のできないポイントを「目印」として設けておくことが大切です。また、万が一模倣品による事故や健康被害が発生した場合に、その製品が自社の製品でなく模倣品であることを主張するための手段としても偽造防止効果のある「目印」を設けておくことは有用です。

この効果は、先述したホログラムやインキ、システムのような視覚的な技術でも得られることができますが、検証に特殊な器具が必要な隠し技術(STインキ・マイクロ文字・万線潜像・リバースグラム)ですとより強く効果を得ることができます。

③真贋判定機能

三つ目の効果は、真贋判定効果です。これは「目印」の視覚的もしくは機能的に特別な効果を確認することで、確認者に正規品と模倣品を見分けるという行動をとらせる効果です。

ここで言う確認者とは、税関職員や販売店員、そして消費者を指します。事前に「目印」を使った真贋判定の方法を伝えておくことで、彼ら自身が正規品と模倣品を判断し、流通させない、購入しない、という状況を作り出します。

税関職員や販売店員などをターゲットとする場合は、マイクロ文字や潜像などの隠し技術を用います。また、消費者に真贋判定を行ってもらう場合には、イルミグラムのように明確な判断基準をもつホログラムや、スマートフォンによる認証などの、誰でも判断が可能な明確な仕組みが必要です。

④情報収集機能

最後、四つ目は「目印」を通じた情報収集の機能です。この機能は、個別のコードなどが付与された「目印」と、ネットワークを用いた認証の仕組み(ID-NEXなど)との連動が必要となります。

こういったネットワーク認証の仕組みの特長は、認証が行われた日時や場所、そしてその認証結果の情報を収集することができる点にあります。これはすなわち模倣品発生の概況をリアルタイムで入手することも可能になることを意味します。実態の把握が困難な模倣品問題において、有用な効果といえるでしょう。

模倣品対策の戦略

ここまでの「機能」の説明をふまえて 、「本物の目印」による模倣品対策の戦略を、大きく3つに分けてご説明いたします。

①公開戦略

②非公開戦略

③流通管理による包括的な戦略

①公開戦略

消費者に模倣品対策を公開することで、「本物の目印」の存在を広く周知し、消費者が模倣品を買わないようにする対策です。

模倣品に撲滅に対する企業の姿勢を明示することで、ブランドイメージの向上と同時に、偽造団への牽制の効果もあります。

この場合は、ホログラムなど消費者が目視によって簡単に真贋判定できる技術の採用が適しています。

●期待できる機能:真贋判定機能/牽制・告知機能

●役立つ技術:ホログラム/特殊印刷技術/ID認証技術

②非公開戦略

消費者には「本物の目印」を公開せず、隠された技術を特定の流通ポイントで活用することで、消費者の手元に届く前の段階でストップさせる対策です。

税関や関係者のみが知りうる真贋判定技術を使用することで、模倣品の流通を防ぎます。技術を公開しないため、「本物の目印」自体の模倣リスクも軽減することができます。

この場合は、検証器による判定技術など、関係者が簡単に真贋判定できる技術の採用が適しています。

●期待できる機能:偽造防止機能/真贋判定機能

●役立つ技術:器具判定技術/機械判定技術/ID認証技術

上記の2つの戦略を別々に運用せず、複数の技術を用いて両方の戦略を満足させる考え方もできます。

③流通管理による包括的な戦略

生産時から販売時までの流通経路全体で商品を管理することで、模倣品の混入地点を特定し、流通を防ぐ戦略です。

「本物の目印」に記された情報(個別コード)を必要なポイントで読み取り、どの時点でどこにあるという情報を集約(トレーサビリティ)し、その情報に照らし合わせて不適切な商品は、模倣品である可能性が高いと判断できます。これにより、不適切な製品の流通を発見・防止することができます。

この場合は、商品を個体管理するコードと、管理情報を取りまとめるシステムが必要となります。

この情報は模倣品対策だけでなく、流通の最適化やマーケティングにおいても活用が期待できます。

●期待できる機能:情報収集機能/真贋判定機能

●役立つ技術:流通管理システム/機械判定技術/ID認証技術

最後に

模倣品の対策手法の一つ「目印」をテーマにお伝えした本コラム、いかがでしたでしょうか。

この「目印」を用いた模倣品対策は、一番消費者にとっても身近であり、TOPPANも創業当時から提供してきた模倣品の対策手法です。ただし、消費者に一番身近な手法である分、直面している模倣品問題の現状や製品・サービスの特性によって、期待できる機能は異なってくるものであり、効果的な運用には経験が必要な手法であるともいえるでしょう。 模倣品対策をお考えの皆様においては、本コラムを通じて「目印」の「効果」について理解を深め、効果的な対策の実施に繋げていただければ幸いです。

お客さまのビジネス変革と持続的な発展をサポートするため、

さまざまなデジタルソリューションを提供しています。

下記画像をクリックし、その他のソリューションもご覧ください。

2025.12.04