【2025年】SDGs×建築の関連補助金・助成金一覧|サステナブル建築の必要性とおすすめ建材を解説

様々な分野においてSDGs達成に向けた取り組みが行われており、建築・建設業界も例外ではありません。しかし、環境に配慮した建築物には通常よりもコストが高くなる点が懸念されます。そこで国が実施しているのが補助金や助成金事業です。

今回はSDGs達成に向けた国・自治体の取り組みから、建築との関連性、2025年に実施予定の補助金・助成金制度について解説します。おすすめのサステナブル建材も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

<目次>

■ SDGs達成に向けた国・自治体の取り組み

■ 建築とSDGsの関連性

■ 建築のSDGs実現を妨げる障壁は"コスト"

■ 2025年「建築×SDGs」を対象とした補助金・助成金

■ TOPPANの環境に配慮したサステナブル建材

■ まとめ

■ SDGs達成に向けた国・自治体の取り組み

SDGsとは、Sustainable Development Goalsの略称であり、和訳すると“持続可能な開発目標"という意味です。経済・社会・環境の3本柱を軸に、世界で生きる全ての人が貧困や飢餓、差別、気候変動に遭うことなく安全安心な生活を送る社会づくりを目的としています。

SDGsの始まりは2015年までさかのぼり、9月に国連で開催された「持続可能な開発サミット」にて初めて提言され、国連全加盟国193カ国が達成に向けて取り組むことになりました。

国の取り組み

日本はSDGs実施指針を作成し、その中では国内及び国際社会が抱える問題点や重点的に取り組むべき指針を提言しています。

【日本の掲げるSDGsに関する重点事項】

・持続的な経済・社会システムの構築(GX・DXの推進や地方創生アクションなどの新しい資本主義の実現)

・「誰一人取り残さない」包摂社会の実現(多様性が尊重されて全ての人が能力を発揮できる社会づくり)

・地球規模課題への取り組み強化(気候変動や生物多様性の損失、環境汚染の抑制)

・国際社会との連携・協働(国単位ではなく国際社会で協力し合いながらのSDGs達成)

・平和の持続と持続可能な開発の一体的推進(人間の安全保障を理念とした尊厳を重視した社会づくり)

実際にこれらの目標達成に向けて、令和6(2024)年度は多額の予算がSDGs関連項目に計上されました。

自治体の取り組み

各自治体は国の方針に沿ってSDGsに関する独自の指針を設けていますが、その中でも世界屈指の大都市である東京都はSDGs未来都市(※)に選定された区市町村を中心に個性的なプロジェクトを発足しています。

※SDGs未来都市:地方創生SDGsの達成に向けて優れた取り組みを提案・実施しているとして選定された地方自治体。

【東京都自治体の主な取り組み】

・豊島区:「SDGs未来都市・豊島区」~消滅可能性都市を脱却し、SDGsを通して「国際アート・カルチャー都市」の実現へ~

・八王子市:上川の里の保全と活用

・日野市:SDGsを活用した持続可能な地域づくり

このように、大小様々なSDG達成に向けた取り組みを実施しており、その中でも建築・建設や都市計画に関わるプロジェクトが社会に与える影響は大きいとされています。

■ 建築とSDGsの関連性

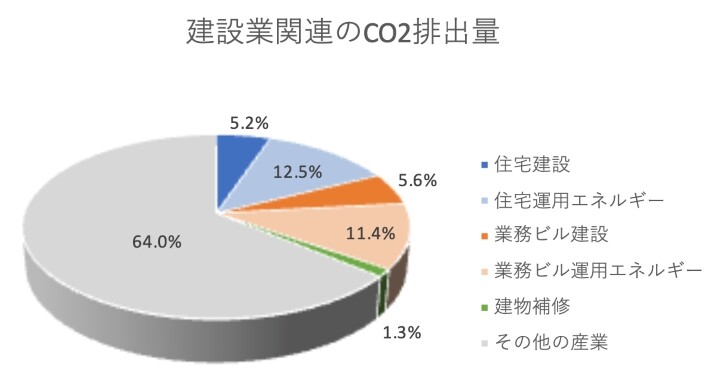

建築・建設業界は日本のGDPにおいて約5%(約30兆円)を占めるほどの業界で、全産業合計の年間CO2排出量のおよそ2%、産業廃棄物の20%が建設業・建築業に由来するとされています。そのため、建築・建設業のSDGsに向けた取り組みが目標達成に与える影響は決して小さくありません。

(国土交通省国土技術政策総合研究所|建築物のライフサイクルを通じたCO2及び廃棄物排出の低減に向けた取り組みをもとに弊社で作成)

建築・建設業がSDGs達成に向けて取り組むべき課題は主に5点あります。

・材料生産における貢献(製造過程における膨大なエネルギー消費や汚染の抑制)

・施工・現場管理における貢献(資材運搬や重機使用によるCO2排出の抑制、木材利用による炭素固定量の増大)

・建物運用における貢献(空調などにによるエネルギー消費の抑制)

・周辺環境への貢献(景観・自然・周辺住民への影響抑制)

・解体・廃棄における(高耐久な構造による建物の長寿命化や解体材の再利用・3R(※)の実現)

※3R:Reduce(リデュース)・Reuse(リユース)・Recycle(リサイクル)の略称で、廃棄物の発生や自然資源の消費を減らし、限られた材料を繰り返し利用する取り組み。

【ポイント】

環境配慮型建築やサステナブル建築の普及により、地球環境や人々の暮らしの持続可能性が高まります。

■ 建築のSDGs実現を妨げる障壁は"コスト"

中小規模建築物や民間プロジェクトまで環境配慮やサステナブルなコンセプトが浸透しない理由として「コストの高さ」が挙げられます。環境配慮型建築やサステナブル建築の事例は徐々に増えていますが、大規模プロジェクトや公共事業が大半です。

環境配慮型建築やサステナブル建築でコストが高くなる主な理由は以下の通りです。

・ハイグレードな高気密・高断熱化

・高性能設備の導入

・ビルの木造化

・屋上や外壁面の緑化

・ビオトープの併設

・パッシブデザイン(※)の採用 など

※パッシブデザイン:自然光や自然風を取り入れて快適な室内環境を作り出す設計手法。

【ポイント】

環境配慮型建築やサステナブル建築の普及に向けてコスト面での障壁を軽減するために、政府はSDGs関連の補助金・助成金事業を実施しています。

■ 2025年「建築×SDGs」を対象とした補助金・助成金

環境省・国土交通省・経済産業省・農林水産省・総務省を中心に、2025年度もSDGs達成に向けた取り組みへの補助金・助成金支給が決定しています。

地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業

・令和7年度予算要求額:20億

・対象者:地方公共団体・民間事業者・民間団体など

・実施期間:~令和7年度

こちらは地域に適した再エネ設備の導入及び調査などに対して補助金を支給する事業です。地域の脱炭素実現に向けた人材育成やネットワーク構築なども対象に含まれます。

民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業

・令和7年度予算要求額:11.9億

・対象者:民間事業者・民間団体など

・実施期間:終了時期未定

こちらは民間企業による自家消費型・地産地消型の再エネ設備導入を促進して“再エネ主力化”を実現させることを目的とした事業です。

設置場所の特性に合わせた建材一体型太陽光発電設備や水面型太陽光発電設備などの導入も対象となります。

断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業

・令和7年度予算要求額:130億

・対象者:住宅所有者など

・実施期間:~令和7年度(その後も継続の可能性あり)

住宅のGX(※)をより一層普及させるために、家の高断熱化に対して即効性のある窓リフォームを推進することが目的です。

具体的には内窓の設置・外窓交換・ガラス交換にかかった費用の1/2相当額が支給されます。

※GX:グリーントランスフォーメーションの略称で、CO2などの温室効果ガス排出削減を目的とした社会システムの変革に向けた取り組み全般を指す。

業務用建築物の脱炭素改修加速化事業

・令和7年度予算要求額:266億

・対象者:地方公共団体・民間事業者・民間団体など

・実施期間:~令和7年度(その後も継続の可能性あり)

既存の業務用建築物の外皮(※)における高断熱化改修や高効率な空調機器・照明機器・給湯機器の導入にかかる費用に対して補助金を支給する事業です。

主な要件として、改修後の外皮性能BPI(※)が1.0以下になり、一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から30〜40%以上削減されることなどが挙げられます。

※外皮:建物の内外を隔てる境界部分を指し、外壁・屋根・窓やドアなどの開口部・床などが該当する。

※BPI:ビルディング・パルスター・インデックスの略称で、非住宅建築物における年間熱負荷によって省エネ性能を評価する指標。

集合住宅の省CO2化促進事業

・令和7年度予算要求額:39億

・対象者:住宅取得者など

・実施期間:~令和7年度

こちらは新築ZEH-M(※)取得や既存集合住宅の断熱リフォームを対象とした事業で、新築の場合は蓄電システムや低炭素化に資する素材(CLTなど)の一定量以上使用、V2H(※)導入へも補助金が支給されます。

※ZEH-M:ゼッチ・マンションの略称で、高断熱化・高性能設備の導入・太陽光発電などの再エネ利用によって、年間の一次エネルギー消費量を“実質ゼロ”にすることを目標とした集合住宅。

※V2H:Vehicle to Homeの略称で、EV(電気自動車)やプラグインハイブリッド車(PHEV)に搭載されたバッテリーの蓄電力を自宅で使えるように変換する設備。

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業

・令和7年度予算要求額:75億

・対象者:住宅取得者など

・実施期間:~令和7年度

こちらは戸建住宅を新築・購入する場合にZEH(※)の交付要件を満たした物件に対して補助金を支給する事業で、新築と既存戸建住宅の断熱リフォームが対象です。

戸建住宅のZEH・ZEH+(※)化に加えて蓄電システム導入や低炭素化に資する素材(CLT)の一定量以上使用などによって補助金額が上乗せされます。

※ZEH・ZEH+:ZEHはネット・ゼロエネルギー・ハウスの略称で、高断熱化・高性能設備の導入・太陽光発電などの再エネ利用によって、年間の一次エネルギー消費量を“実質ゼロ”にすることを目標とした戸建住宅を指す。ZEH+はZEHの省エネ基準からの削減率20%を上回り25%以上の削減を達成した住宅。

建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業

・令和7年度予算要求額:100億

・対象者:地方公共団体・民間事業者・民間団体など

・実施期間:終了時期未定

こちらはZEB(※)普及促進やLCCO2(※)削減型に向けた省エネルギー建築物の新築事業に対して補助金を支払う事業で、外皮性能の向上や高断熱化、日射遮蔽、太陽光利用、高効率空調、地熱利用などを取り入れたプロジェクトが対象です。

クーリングシェルターや省CO2・省人化システムを備えたサステナブル倉庫モデル促進事業も対象に含まれます。

※ZEB:ネット・ゼロエネルギー・ビルの略称で、ZEHと同様に高断熱・高性能設備の導入・再エネ利用によって年間の一次エネルギー消費量を“実質ゼロ”にすることを目標とした中大規模建築物を指す。

※LCCO2:製造から廃棄までのライフサイクルを通じたCO2総排出量を評価する手法で、建築物においては資材の消費量や輸送距離、空調・照明・給湯などに関わるCO2排出量も含めて総合的に判断する。

※各事業の詳細は以下のWebサイトをご覧ください。

※上記の情報は2024年12月中旬時点のものです。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

【ポイント】

ほとんどの事業において補助金の対象となるには「省エネ化・断熱化」工事の実施が必要です。しかし、建築・建設業がSDGs達成に貢献する方法はそれだけではありません。材料選定や再生資源の活用など、様々なアプローチがあります。

■ TOPPANの環境に配慮したサステナブル建材

建築プロジェクトが補助金の対象となるためには、再エネ設備の導入や断熱化などの要件をクリアしなくてはいけませんが、SDGs達成に向けて建築・建設業が“できること”は他にもあります。

【建築・建設におけるSDGs達成に向けた貢献】

・設計・施工・運用・解体段階における「CO2・廃棄物排出量削減」

・設計・施工段階における「省エネかつエネルギー消費の高効率化」

・設計・運用段階における「再生エネルギー(太陽光や地熱など)の積極的活用」

・設計段階における「再生資源及び再生可能資源の利用」

・設計・施工段階における「周辺環境及び建物利用環境への配慮と地域の持続可能性向上」

TOPPANは、人と環境に配慮した建材の開発や技術革新を通じて、SDGs達成へ貢献しております。

人にも環境にも配慮したオレフィンから作る(LOVALローバル)

こちらは製造過程におけるCO2排出量が少なくさらに燃焼時に有毒ガスを出さない「オレフィン」を使用した不燃化粧パネルです。

表面に抗ウイルス・抗菌機能をプラスし、建物利用者の安全・安心に配慮している点もポイントです。最新のデザイントレンド分析から厳選した45 点ものカラーレパートリーから設計デザインに合う製品をお選びください。

国土交通大臣より不燃材料としての個別認定を取得しているため、デザイン性を求める商業施設や衛生面を重視する医療施設・福祉施設・教育施設まで、内装制限の対象となる特殊建築物に多くご採用いただいています。

廃木材と廃プラスチックで作るトッパンマテリアルウッド

こちらは自社製品の製造過程で発生する成型ロスの廃プラスチックと、建築解体材などの廃木材を融合させて作る再生複合建材です。建築から発生する最終廃棄物を減らすだけではなく、使用後も粉砕して再びリサイクルできます。

また、押出成型品であるため天然木では不可能な複雑な断面形状や自由な長さ(4,000mmまで)を実現でき、無垢材の欠点である腐朽やシロアリによる食害のリスクを抑えられる点が強みです。

【ポイント】

TOPPAN は技術開発や建材の製造を通じて、「かんきょう・まち・ひと」に配慮しながら世界中の人々が心豊かで安心・安全に住み続けられる世界の実現を目指しています。

■ まとめ

SDGs達成に向けて国や自治体は様々な取り組みを実施しており、その中でも環境配慮型建築やサステナブル建築の実現性を高めるための補助金事業には多額の予算を充てています。そちらを利用して建物の省エネ性・断熱性を高めることも重要ですが、その他にも環境や人に配慮した建材を使用する方法も有効です。

TOPPANでは、施工性・デザイン性だけではなく、環境にも配慮した内外装用建材を開発・製造しております。「環境に配慮した建築」や「人に長く愛される建物」、「街のシンボルになる建築」の材料選定でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

2025.07.14