【2025年最新】高齢者向けレクリエーション集!盛り上がるゲームをご紹介

高齢者向けレクリエーションは、体力や認知機能の維持・向上に役立つだけでなく、交流を深める場としても重要な役割を果たします。

この記事では、高齢者が楽しめるレクリエーションを厳選してご紹介します。

また、レクリエーションを企画・進行する際のポイントや、安全に楽しむための工夫も詳しく解説。

楽しく健康をサポートするレクリエーションを探している方にぴったりの内容です。

■高齢者向けのレクリエーションとは

1|高齢者にとってのレクリエーションの重要性

2|レクリエーションで期待できる効果

■高齢者向けレクリエーションの種類

1|体を使うレクリエーション

2|頭を使うレクリエーション

3|手先を使うレクリエーション

4|視覚や聴覚を使うレクリエーション

■道具なしでできる!盛り上がるゲーム9選

1|伝言ゲーム

2|ジェスチャーゲーム

3|歌詞当てクイズ

4|イントロドン

5|連想ゲーム

6|しりとり

7|私は誰でしょう

8|動物鳴き声クイズ

9|じゃんけん列車

■頭を使う!高齢者レクにおすすめのゲーム5選

1|計算ゲーム

2|漢字クイズ

3|ことわざクイズ

4|脳トレパズル

5|回想法ゲーム

■認知症の高齢者向けレクリエーション

1|身体を使う認知症の高齢者向けレクリエーション

2|頭を使う認知症の高齢者向けレクリエーション

3|創造性を活かす認知症の高齢者向けレクリエーション

4|生活に根付いた認知症の高齢者向けレクリエーション

5|五感を刺激する認知症の高齢者向けレクリエーション

■座ってできる!高齢者向けレクリエーション6選

1|手遊び歌

2|握り体操

3|.折り紙

4|輪投げ

5|風船バレー

6|タオル体操

■高齢者向け集団レクリエーション

1|身体を使う高齢者向け集団レクリエーション

2|頭を使う高齢者向け集団レクリエーション

■高齢者向けレクリエーションを進行する際のポイント

1|事前準備をしっかり行う

2|笑顔と明るい声で進行する

3|参加者のペースに合わせる

4|無理強いせず、自由参加を促す

5|褒めて、認め、達成感を味わえるようにする

■高齢者向けレクリエーションを企画する際のポイント

1|安全に配慮する

2|参加者の体力・認知機能に合わせた内容にする

3|参加者同士の交流を促進する

4|テーマや季節感を意識する

■介護施設のレクリエーション企画書の書き方

1|レクリエーション企画書の基本と重要性

2|レクリエーション企画書に盛り込むべき主要な要素

■レクリエーション介護士とは

1|レクリエーション介護士とは

2|レクリエーション介護士の資格取得のメリット

■利用者に合わせたレクをAIが提案!「WAN-かいご」とは?

■まとめ

■高齢者向けのレクリエーションとは

高齢者向けのレクリエーションは、主に高齢者向け住宅やデイサービス、老人ホームなどの介護施設で行われる娯楽的な活動です。

これらのレクリエーションは、施設利用者全員が活発に過ごせる時間帯に開催されることが多く、自由参加が基本となっています。目的としては、高齢者の元気回復や施設生活の楽しみ作り、さらには楽しみながらリハビリを行うことなどが挙げられます。

レクリエーションの内容は多岐にわたり、頭や体を使うものから音楽を活用したもの、創作活動までさまざまな種類があります。

1|高齢者にとってのレクリエーションの重要性

高齢者にとってレクリエーションは単なる娯楽以上の重要性を持っています。日々の生活に新たな刺激を与え、心身のリフレッシュを促進します。また、他の利用者との交流を通じてコミュニケーション能力を維持し、孤立を防ぐ効果も期待できます。

さらに、楽しみながら脳や身体機能を活性化させることで、認知症予防や身体機能の維持・向上にも繋がります。結果として、高齢者の生活の質(QOL)を高め、生きがいを見出すきっかけにもなる重要な活動と言えるでしょう。

2|レクリエーションで期待できる効果

介護施設でレクリエーションを実施することで、さまざまな効果が期待できます。まず、脳の活性化が挙げられます。日常生活では使用しない脳の部分を刺激することで、認知機能の維持・向上に繋がります。

また、適度な身体活動を含むレクリエーションは、身体機能の維持に役立ちます。さらに、他の利用者との交流を通じてコミュニケーション能力の向上や、ストレス解消にも効果があります。

これらの活動が生活に楽しみをもたらし、高齢者の心身の健康維持に大きく貢献すると考えられています。

■高齢者向けレクリエーションの種類

高齢者向けのレクリエーションには、以下のような種類があります。

・ 体を使うレクリエーション

・ 頭を使うレクリエーション

・ 手先を使うレクリエーション

・ 視覚や聴覚を使うレクリエーション

それぞれのタイプは、高齢者の心身の健康維持や機能向上に異なる効果をもたらします。

1|体を使うレクリエーション

体を使うレクリエーションは、高齢者の運動不足解消や身体機能の維持向上を目的としています。具体例としては、ラジオ体操、風船バレー、玉入れなどが挙げられます。これらの活動は、座ったままでも楽しめる軽い運動から、全身を使うバランス運動まで幅広く存在します。

体を動かすことで、筋力や柔軟性の維持、心肺機能の向上が期待できます。また、チームで行うレクリエーションでは、他の参加者との協力や連携を通じて社会性も養えます。

2|頭を使うレクリエーション

頭を使うレクリエーションは、認知機能の維持・向上と利用者間のコミュニケーション活性化を主な目的としています。クイズや脳トレ、パズル、将棋、麻雀などがこのカテゴリーに含まれます。

これらの活動は、記憶力、判断力、集中力を刺激し、脳の活性化を促進します。また、ゲーム形式で行うことで、楽しみながら学ぶことができ、達成感や自信の向上にもつながります。さらに、他の参加者との対話や競争を通じて、社会的な交流の機会も提供します。

3|手先を使うレクリエーション

手先を使うレクリエーションは、細かな動きを通じて脳と身体の連携を促進します。編み物、折り紙、書道、調理などの創作活動がこれに該当します。

これらの活動は、指先の器用さを維持するだけでなく、集中力や創造性も養います。完成した作品を他の人と共有することで、自己表現の喜びや達成感を味わうことができます。

特に調理レクリエーションでは、他の参加者との協力が必要となるため、コミュニケーション能力の向上にも効果があります。また、作品づくりを通じて生活に彩りを添え、QOLの向上にも寄与します。

4|視覚や聴覚を使うレクリエーション

視覚や聴覚を使うレクリエーションは、感覚器官を刺激し、脳の活性化や情緒の安定を図ります。視覚を刺激するレクリエーションには、色彩豊かな作品づくりや映像鑑賞などがあります。

一方、聴覚を使うものとしては、音楽鑑賞、歌唱、楽器演奏などが挙げられます。これらの活動は、懐かしい記憶を呼び起こしたり、新たな感動を生み出したりする効果があります。特に音楽を用いたレクリエーションは、ストレス解消や気分転換に効果的で、参加者同士の一体感を醸成する上でも重要な役割を果たします。

■道具なしでできる!盛り上がるゲーム9選

高齢者向けレクリエーションの中でも、特別な道具を必要としない簡単で楽しいゲームを9つ紹介します。これらのゲームは、準備が少なく手軽に実施できるため、日常的に取り入れやすいのが特徴です。

認知機能の維持や社会性の向上、そして何より楽しい時間を過ごすことができる、おすすめのレクリエーションです。

1|伝言ゲーム

伝言ゲームは、決められたお題を参加者が順番に伝えていき、最後の人まで正確に伝わるかを楽しむゲームです。このゲームは、聴覚や記憶力を使うため、認知機能の維持に効果があります。また、参加者全員で協力する必要があるため、コミュニケーション能力の向上にも役立ちます。

【基本的なやり方】

・ 参加者を円形もしくは一直線に並べる

・ 最初の人にお題を伝え、順番に次の人へ伝えていく

・ 最後の人まで伝え終わったら、元のお題と比較して正確さを確認する

このゲームを行う際は、参加者の聴力に配慮が必要です。耳の聞こえにくい方がいる場合は、イラストや文字、ジェスチャーを用いるなど、バリエーションを加えると良いでしょう。また、お題は単語や短文ではなく、複数のポイントがある長めの文章を用意すると、より楽しめます。

2|ジェスチャーゲーム

ジェスチャーゲームは、言葉を使わずに体の動きだけでお題を表現し、他の参加者がそれを当てるゲームです。このゲームは、非言語コミュニケーション能力を高め、創造力や観察力を刺激します。また、体を動かすことで適度な運動にもなります。

【基本的なやり方】

・ 参加者をグループに分ける

・ 各グループから代表者を選び、その人にお題を見せる

・ 代表者がジェスチャーでお題を表現し、グループのメンバーが答えを当てる

・ 制限時間内に正解できたグループに得点を与える

このゲームを行う際は、参加者の身体能力に合わせてお題を選ぶことが重要です。また、車いすを使用している方でも参加できるよう、座ったままでできるジェスチャーを中心にするなどの配慮が必要です。安全面にも注意を払い、無理のない動きで楽しめるようにしましょう。

3|歌詞当てクイズ

歌詞当てクイズは、懐かしい歌の歌詞の一部を読み上げ、その曲名を当てるゲームです。このゲームは、記憶力を刺激し、昔の思い出を呼び起こす効果があります。また、音楽を通じて参加者の感情を豊かにし、心理的な安定をもたらします。

【基本的なやり方】

・ 進行役が準備した歌の歌詞の一部を読み上げる

・ 参加者は曲名を当てる

・ 正解者には得点を与える

・ 正解後、全員でその歌を歌う

このゲームを行う際は、参加者の年代に合わせた曲選びが重要です。また、難易度を調整するために、歌詞の量や特徴的なフレーズを選ぶなどの工夫が必要です。聴力に不安がある方のために、歌詞を大きな文字で書いたカードを用意するのも良いでしょう。

4|イントロドン

イントロドンは、曲のイントロ部分を聴いて、曲名を当てるゲームです。このゲームは、聴覚と記憶力を使うため、脳の活性化に効果があります。また、懐かしい曲を聴くことで、回想法としての効果も期待できます。

【基本的なやり方】

・ 進行役が選んだ曲のイントロ部分を数秒間流す

・ 参加者は曲名を当てる

・ 最初に正解した人に得点を与える

・ 正解後、全員でその曲を歌う

このゲームを実施する際は、参加者の年代や好みに合わせた曲選びが重要です。また、難易度を調整するために、イントロの長さを変えたり、3択クイズ形式にしたりするなどの工夫が必要です。聴力に不安がある方のために、音量を適切に調整することも忘れずに行いましょう。

5|連想ゲーム

連想ゲームは、お題に沿った言葉を参加者が自由に連想し、発表し合うゲームです。このゲームは、創造力や記憶力を刺激し、認知機能の維持向上に効果があります。また、他の参加者の意見を聞くことで、新しい視点や発見が生まれ、コミュニケーションの活性化にも繋がります。

【基本的なやり方】

・ 進行役がお題を発表する

・ 参加者は制限時間内にお題から連想される言葉を考える

・ 時間になったら順番に発表する

・ 他の参加者と被らなかった言葉には高得点を与える

このゲームを行う際は、参加者の興味や経験に合わせたお題選びが重要です。また、認知機能に不安のある方でも参加しやすいよう、チーム戦にするなどの工夫も効果的です。発表の際は、ゆっくりと大きな声で話すよう促し、聞き取りやすい環境を整えましょう。

6|しりとり

しりとりは、前の人が言った言葉の最後の音から始まる言葉を次々に言っていくゲームです。このゲームは、語彙力や記憶力を使うため、認知機能の維持に効果があります。また、簡単なルールで誰もが知っているゲームなので、気軽に参加できる点も魅力です。

【基本的なやり方】

・ 最初の人が好きな言葉を言う

・ 次の人は、その言葉の最後の音から始まる言葉を言う

・ これを順番に繰り返していく

・ 「ん」で終わる言葉を言った人や、既に出た言葉を言った人は負け

このゲームでは、参加者の認知機能に合わせてルールを調整することが大切です。例えば、制限時間を設けたり、テーマを決めてそれに関連する言葉のみを使うなどの工夫ができます。また、聴力に不安がある方のために、言葉を紙に書いて見せるなどの配慮も必要です。

7|私は誰でしょう

「私は誰でしょう」は、ある人物や動物、物になりきって、他の参加者に質問されながら正体を当ててもらうゲームです。このゲームは、想像力や推理力を使うため、認知機能の活性化に効果があります。また、質問と回答のやり取りを通じて、コミュニケーション能力の向上にも役立ちます。

【基本的なやり方】

・ 一人の参加者が特定の人物や動物、物になりきる

・ 他の参加者は質問をして、なりきった対象を当てる

・ 質問は「はい」「いいえ」で答えられるものに限定する

・ 制限回数内に正解できたら勝ち

このゲームを行う場合、参加者の知識や興味に合わせて、なりきる対象を選ぶことが重要です。また、認知機能に不安のある方でも参加しやすいよう、ヒントカードを用意するなどの工夫も効果的です。質問と回答のやり取りがスムーズに行えるよう、進行役が適切にサポートすることも大切です。

8|動物鳴き声クイズ

動物鳴き声クイズは、動物の鳴き声を真似て、それがどの動物かを当てるゲームです。このゲームは、聴覚や記憶力を使うため、認知機能の維持に効果があります。また、動物の鳴き声を真似ることで、声を出す機会が増え、発声器官の維持にも役立ちます。

【基本的なやり方】

・ 進行役が動物の名前を書いたカードを用意する

・ 参加者の一人がカードを引き、その動物の鳴き声を真似る

・ 他の参加者はその鳴き声を聞いて、動物の名前を当てる

・ 正解者には得点を与える

このゲームを行う際は、参加者が知っている動物を選ぶことが大切です。また、聴力に不安がある方のために、動物の特徴的な動きも一緒に真似るなど、視覚的な要素を加えるのも良いでしょう。参加者の身体能力に合わせて、座ったままでも楽しめるよう配慮することも忘れずに。

9|じゃんけん列車

じゃんけん列車は、じゃんけんをしながら列を作っていくゲームです。このゲームは、判断力や反射神経を使うため、脳の活性化に効果があります。また、体を動かすことで適度な運動にもなり、参加者同士の交流を促進する効果もあります。

【基本的なやり方】

・ 参加者全員が立って円になる

・ 進行役の合図で、隣の人とじゃんけんをする

・ 勝った人は負けた人の後ろにつく

・ これを繰り返し、最終的に一番長い列を作った人が勝ち

このゲームでは、参加者の身体能力に配慮することが重要です。車いすを使用している方や立っていることが難しい方がいる場合は、座ったままで行うなどのルール変更が必要です。また、転倒のリスクを考慮し、十分なスペースを確保することも大切です。ゲームの速度は参加者の状況に合わせて調整し、全員が安全に楽しめるよう心がけましょう。

■頭を使う!高齢者レクにおすすめのゲーム5選

■高齢者向けレクリエーションを企画する際のポイント

高齢者の認知機能を維持・向上させるために、頭を使うレクリエーションは非常に重要です。

ここでは、楽しみながら脳を活性化させる5つのゲームを紹介します。これらのゲームは、記憶力や思考力、語彙力などを刺激し、認知症予防にも効果があると考えられています。

1|計算ゲーム

計算ゲームは、簡単な足し算や引き算を楽しみながら行うゲームです。このゲームは、数的思考力を維持・向上させるのに効果的で、日常生活で必要な計算能力を保つのに役立ちます。特に、認知機能の低下を予防したい場合や、脳の活性化を図りたい時におすすめです。

【基本的なやり方】

・ 進行役が簡単な計算問題を出題する

・ 参加者は頭の中で計算し、答えを書いたり、声に出したりする

・ 正解者には得点を与える

・ 問題の難易度を徐々に上げていく

このゲームを行う際は、参加者の能力に合わせて問題の難易度を調整することが重要です。また、時間制限を設けたり、チーム戦にしたりすることで、より楽しく競争的な要素を加えることができます。視力に不安のある方のために、大きな数字カードを用意するなどの配慮も必要です。

2|漢字クイズ

漢字クイズは、漢字の読み方や書き方、意味などを問うゲームです。このゲームは、語彙力や記憶力の維持・向上に効果があり、日本語の豊かさを再認識する機会にもなります。特に、言語能力の維持を目的としたレクリエーションの際におすすめです。

【基本的なやり方】

・ 進行役が漢字に関する問題を出題する(読み方、書き方、意味など)

・ 参加者は答えを考え、口頭や紙に書いて回答する

・ 正解者には得点を与える

・ 問題の難易度を徐々に上げていく

このゲームでは、参加者の漢字能力に合わせて問題の難易度を調整することが大切です。また、視力に不安のある方のために、大きな文字で書いたカードを用意するなどの配慮が必要です。さらに、チーム戦にすることで、協力しながら答えを導き出す楽しさも加えられます。

3|ことわざクイズ

ことわざクイズは、日本の伝統的な言い回しや教訓を題材にしたゲームです。このクイズは、文化的知識や言語能力の維持に効果があり、昔の記憶を呼び起こす回想法としても有効です。

ことわざクイズには、主に以下の2つの種類があります。

3-1|ことわざ穴埋めクイズ

ことわざ穴埋めクイズは、ことわざの一部を空欄にし、その部分を当てるゲームです。このゲームは、記憶力や言語能力の維持・向上に効果があり、ことわざの意味を再確認する機会にもなります。特に、語彙力の向上や文化的知識の維持を目的としたレクリエーションの際におすすめです。

【基本的なやり方】

・ 進行役がことわざの一部を空欄にした文を提示する

・ 参加者は空欄に入る言葉を考えて回答する

・ 正解者には得点を与える

・ 必要に応じて、ことわざの意味や由来を説明する

このゲームは、参加者の知識レベルに合わせてことわざを選ぶことが重要です。また、視力に不安のある方のために、大きな文字で書いたカードを用意するなどの配慮が必要です。さらに、チーム戦にすることで、協力しながら答えを導き出す楽しさも加えられます。

3-2|ことわざカルタ

ことわざカルタは、ことわざを使ったカルタ取りゲームです。このゲームは、聴覚と視覚を同時に使うため、認知機能の維持・向上に効果があります。また、体を動かすことで、軽い運動にもなります。特に、反射神経や集中力の向上を目的としたレクリエーションの際におすすめです。

【基本的なやり方】

・ ことわざの後半部分が書かれたカードを床や机に並べる

・ 進行役がことわざの前半部分を読み上げる

・ 参加者は該当する後半部分のカードを探して取る

・ 最も多くのカードを集めた人が勝ち

このゲームを実施する際は、参加者の身体能力に合わせてカードの配置を工夫することが大切です。また、視力や聴力に不安のある方のために、大きな文字で書いたカードを用意したり、はっきりと大きな声で読み上げたりするなどの配慮が必要です。

4|脳トレパズル

脳トレパズルは、さまざまな思考パターンを使って解く問題解決型のゲームです。このような活動は、論理的思考力や空間認識能力、集中力の向上に効果があります。

脳トレパズルには多くの種類がありますが、高齢者向けのレクリエーションとして特に人気があるのは以下の2つです。

4-1|クロスワードパズル

クロスワードパズルは、縦横に並んだマス目に言葉を当てはめていくパズルゲームです。このゲームは、語彙力や記憶力、推理力を使うため、認知機能の維持・向上に効果的です。特に、言語能力の強化や general knowledge の維持を目的としたレクリエーションの際におすすめです。

【基本的なやり方】

・ クロスワードパズルのシートを参加者に配布する

・ ヒントを読み上げ、参加者に解答してもらう

・ 一定時間経過後、答え合わせを行う

・ 正解数の多い人を表彰する

このゲームを行うには、参加者の能力に合わせて難易度を調整することが重要です。初心者向けには簡単な単語を使用し、徐々に難しくしていくのがよいでしょう。また、視力に不安のある方のために、大きな文字で印刷されたパズルシートを用意するなどの配慮も必要です。

4-2|数独

数独は、9×9のマス目に1から9までの数字を重複なく埋めていくパズルゲームです。このゲームは、論理的思考力や集中力、忍耐力を養うのに効果的です。特に、数的思考力の向上や認知症予防を目的としたレクリエーションの際におすすめです。

【基本的なやり方】

・ 数独のパズルシートを参加者に配布する

・ ルールを説明し、解き方のコツを教える

・ 一定時間内に解いてもらう

・ 正解者や進捗の良かった人を表彰する

このゲームを実施する際は、参加者の能力に合わせて難易度を調整することが重要です。初心者向けには4×4や6×6のマス目から始め、徐々に難しくしていくのがよいでしょう。また、視力に不安のある方のために、大きな数字で印刷されたパズルシートを用意するなどの配慮も必要です。

5|回想法ゲーム

回想法ゲームは、過去の経験や思い出を振り返ることで、認知機能の維持・向上を図るレクリエーションです。このような活動は、記憶力の向上だけでなく、自尊心の回復や社会性の向上といった効果が期待できます。

5-1|昔の道具当てクイズ

昔の道具当てクイズは、昔使われていた道具や生活用品の写真や実物を見せて、その名前や用途を当てるゲームです。このゲームは、長期記憶の活性化や言語能力の向上に効果があり、世代間の交流を促進する機会にもなります。特に、回想法を取り入れたレクリエーションの際におすすめです。

【基本的なやり方】

・ 昔の道具の写真や実物を準備する

・ 参加者に見せて、名前や用途を尋ねる

・ 正解者には得点を与える

・ 道具にまつわる思い出や経験を共有してもらう

このゲームを行う際は、参加者の年代や地域性に合わせて道具を選ぶことが重要です。また、視力に不安のある方のために、大きな写真を用意したり、実物を触れるようにしたりするなどの配慮が必要です。さらに、道具にまつわる思い出話を促すことで、より深い回想と交流が期待できます。

5-2|思い出話

思い出話は、特定のテーマに沿って参加者に昔の思い出を語ってもらうゲームです。このゲームは、長期記憶の活性化や言語能力の向上に効果があり、参加者同士の交流を深める機会にもなります。特に、コミュニケーション能力の向上や心理的な安定を目的としたレクリエーションの際におすすめです。

【基本的なやり方】

・ テーマを設定する(例:学生時代の思い出、初恋の話、昔の遊びなど)

・ 参加者に順番に思い出を語ってもらう

・ 他の参加者からの質問や感想を促す

・ 共通の経験や似た思い出を持つ人を見つける

このゲームを実施する際は、参加者が心地よく話せる雰囲気づくりが重要です。また、聴力に不安のある方のために、はっきりと大きな声で話すよう促すなどの配慮が必要です。さらに、写真や昔の品物などを用意して、思い出を喚起する手助けをするのも効果的です。

■認知症の高齢者向けレクリエーション

認知症の高齢者にとって、レクリエーションは脳や身体の活性化だけでなく、心の健康や生活の質(QOL)の向上にも効果的です。特に介護施設での取り組みでは、以下の4つの観点から効果が期待されています。

・ 脳の活性化と認知機能の維持・向上

・ 運動機能の維持・向上と身体機能の活性化

・ コミュニケーション能力の向上と社会性の維持

・ 生活の質(QOL)向上と心の健康維持

1|身体を使う認知症の高齢者向けレクリエーション

運動不足を防ぎ、身体機能を維持するためのレクリエーションは、認知症の方にとって重要な役割を果たします。血行促進や生活リズムの改善にも効果が期待できます。

1-1|簡単な体操:椅子に座ってできる体操、ラジオ体操

多くの人に親しまれているラジオ体操は、座ったままでも実施できるため、さまざまな身体状態の方が参加可能です。音楽を聴くと自然に体が動き出す方も多く、なじみのある動作で安心して取り組めます。15分程度を目安に、参加者の体調を見ながら適度な休憩を取り入れましょう。

1-2|リズムゲーム:音楽に合わせて体を動かす

音楽に合わせて体を動かすダンスのような体操は、楽しみながら全身運動ができます。参加者の好みに合う音楽を選び、座ったままでもできる振付にすることで、より多くの方が楽しめるプログラムとなります。

1-3|ウォーキング:散歩、軽い運動

特別な道具を必要としないウォーキングは、気軽に実施できる運動プログラムです。担当職員がしっかりと付き添い、会話を楽しみながら歩くことで、身体機能の改善だけでなく、気分転換や季節の変化を感じる機会にもなります。

2|頭を使うレクリエーション

認知機能を維持・向上させるための知的活動は、認知症の方の脳を適度に刺激し、活性化させる効果があります。ただし、難しすぎる内容は逆効果となるため、参加者の状態に合わせた難易度設定が重要です。

2-1|回想法:昔の写真や思い出の品を使った会話

1960年代にアメリカの精神科医が提唱した心理療法として知られる回想法は、昔の写真や流行した音楽、なじみの生活用品を用いて思い出を引き出していく活動です。

認知症の方は最近のことより昔の記憶が鮮明な傾向があるため、効果的なレクリエーションとなります。5~6人程度の小グループで実施すると、参加者同士の会話が広がり、関係性も深まっていきます。

2-2|脳トレゲーム:簡単な計算問題、間違い探し

手を使った簡単な遊びは、座ったままでも楽しめる脳トレとなります。

例えば、介護者が出したじゃんけんの手に対して「あいこ」「勝つ」「負ける」のいずれかを指示し、参加者が適切な手を出す「後出しじゃんけん」は、認知機能に合わせて難易度を調整できます。また、数を数えながら指を折り曲げる体操も、手軽に実施できる脳トレ活動です。

2-3|記憶ゲーム:神経衰弱、絵合わせ

写真や絵を用いた簡単な記憶ゲームは、認知機能の維持に役立ちます。ただし、認知症の方は複雑なルールの理解が難しいため、シンプルで分かりやすい内容にすることが大切です。必要に応じて職員が手本を示しながら、ゆっくりと進めていきましょう。

3|創造性を活かすレクリエーション

創造的な活動は、五感を刺激し、脳を活性化させる効果があります。また、作品が形として残るため、達成感を得られやすく、後から思い出を振り返ることもできます。

3-1|音楽療法:歌を歌う、楽器演奏、音楽鑑賞

音楽を活用したレクリエーションは、認知症の方の心を癒し、ストレスを解消する効果があります。カラオケで懐かしい歌謡曲を歌ったり、簡単な楽器演奏に参加したりすることで、自然なコミュニケーションも生まれます。言語機能が低下している方でも、音楽を聴くだけで表情が和らぐなど、効果が期待できます。

3-2|アートセラピー:絵画、塗り絵、折り紙、ちぎり絵

色彩豊かな創作活動は、感性を刺激し、脳を活性化させます。塗り絵は手先を使う適度な訓練となりますが、子どもっぽい絵柄は避け、大人向けの題材を選びましょう。色紙や和紙を使ったちぎり絵は、それぞれの感性を活かした個性的な作品づくりが可能です。

3-3|芸:編み物、縫物

手芸の経験がある方、特に女性の参加者には、なじみ深い活動となります。バッグやハンカチの装飾、ポーチやティッシュケースの製作など、日常で使える物を作ることで、より大きな達成感が得られます。完成品を家族にプレゼントすることも、良い思い出となります。

4|生活に根付いたレクリエーション

日常生活の中での活動をレクリエーションとして取り入れることで、生活機能の維持と同時に、役割を持つ喜びを感じていただくことができます。できることを活かした活動は、自信の回復にもつながります。

4-1|料理:簡単な調理補助、お菓子作り

料理にはさまざまな工程があるため、参加者の能力に応じた役割分担が可能です。調理が難しい方には盛り付けや片付けを、料理の得意な方には包丁や火を使う作業を担当してもらうなど、それぞれの力を活かせる場面があります。

完成した料理をみんなで一緒に味わうことで、コミュニケーションも自然に生まれます。また、栄養バランスを考えたり、作業の順序を工夫したりすることは、脳への良い刺激となります。

4-2|園芸:植物の世話、花壇の手入れ

施設の庭やベランダでの園芸活動は、日光を浴びながら体を動かせる良い機会となります。水やりや草取り、収穫といった作業は、身体機能の維持につながるだけでなく、心を落ち着かせ、ストレス解消にも効果的です。

育てた植物が花を咲かせたり、野菜が実をつけたりする様子は、日々の楽しみとなります。収穫した野菜を料理レクリエーションに活用するのも、やりがいを感じられる活動です。

4-3|簡単な家事:洗濯物のたたみ方、掃除

洗濯物をたたんだり、簡単な掃除を手伝ったりする活動は、生活リズムを整えることにもつながります。家事を通じて自分の役割を実感できることは、自尊心の向上にも役立ちます。これまでの生活で培った経験を活かせる活動なので、自然に取り組むことができます。

5|五感を刺激するレクリエーション

五感への働きかけは、認知症の方の心身をリラックスさせ、QOLの向上に寄与します。専門的な知識を持つスタッフと協力しながら、安全に実施することが重要です。

5-1|アロマセラピー:香りを楽しむ、ハンドマッサージ

植物から抽出した精油を活用したアロマセラピーは、リラックス効果が期待できます。就寝前や休憩時間に、紙やカップに入れたお湯に精油を垂らしたり、ディフューザーを使用したりして、穏やかな香りを楽しんでもらいます。アロマオイルを使ったハンドマッサージも、心地よい刺激となります。

ただし、体調や既往歴によって使用できない精油もあるため、専門知識を持つスタッフが担当する必要があります。

5-2|アニマルセラピー:動物とのふれあい

犬や猫などの動物との触れ合いは、笑顔を引き出し、心を癒す効果があります。特に「毛の生えた動物」をなでることは、神経に良い刺激を与えると言われています。

小型犬や温厚な性格の猫が適していますが、アレルギーの有無や動物が苦手な方への配慮が必要です。実施する際は、ワクチン接種や衛生管理が行き届いた動物を、専門団体から派遣してもらうことが一般的です。

■座ってできる!高齢者向けレクリエーション6選

高齢者の方々の身体機能や運動能力には個人差があり、立って行うレクリエーションが難しい場合もあります。そこで、座ったまま楽しめるレクリエーションを紹介します。

これらのアクティビティは、身体的な負担が少なく、車いすを使用している方でも参加しやすいのが特徴です。また、認知機能の維持や社会性の向上にも効果があります。

1|手遊び歌

手遊び歌は、歌に合わせて手や指を動かす簡単な遊びです。この活動は、脳と体の協調性を高め、認知機能の維持に役立ちます。また、懐かしい曲を使うことで、回想法としての効果も期待できます。特に、レクリエーションの導入部分や、参加者の気分転換を図りたいときにおすすめです。

【基本的なやり方】

・ 参加者全員が座った状態で円になる

・ 進行役が手遊び歌を選び、歌い方と動きを説明する

・ 皆で歌いながら、歌詞に合わせて手や指を動かす

・ 徐々にテンポを上げたり、動きを複雑にしたりして楽しむ

このゲームを行うには、参加者の身体能力に合わせて動きを調整することが大切です。また、歌詞や動きを大きく表示したポスターを用意すると、視力や聴力に不安のある方も参加しやすくなります。

2|握り体操

握り体操は、手や指を使ってさまざまな動きを行う簡単な体操です。この活動は、手指の機能維持や向上に効果があり、日常生活動作の改善にもつながります。特に、手先の巧緻性を高めたい場合や、朝のウォーミングアップとして行うのに適しています。

【基本的なやり方】

・ 参加者全員が座った状態で行う

・ 指導者の合図に合わせて、手を握ったり開いたりする

・ 親指と他の指を順番に合わせていく

・ 手首を回したり、腕を伸ばしたりする動作も加える

このゲームを実施する際は、参加者の体調や手指の状態を確認し、無理のない範囲で行うことが重要です。また、リズムに合わせて行うと、より楽しく続けられます。必要に応じて、柔らかいボールやスポンジを使用すると、より効果的な運動になります。

3|折り紙

折り紙は、紙を折ってさまざまな形を作る日本の伝統的な遊びです。この活動は、手先の器用さを維持・向上させるだけでなく、集中力や創造性も養います。また、完成した作品を飾ることで、達成感や満足感も得られます。特に、季節のイベントや行事に合わせた作品づくりに適しています。

【基本的なやり方】

・ テーブルを囲んで座り、参加者に折り紙を配布する

・ 作る作品を決め、指導者が手順を説明しながら折っていく

・ 参加者は指導者の説明に従って折っていく

・ 完成した作品を皆で鑑賞し、感想を共有する

このゲームを行う際は、参加者の手指の状態や折り紙の経験に合わせて、作品の難易度を調整することが大切です。また、大きめの折り紙を使用したり、折り目をつけるための道具を用意したりすると、より参加しやすくなります。

4|輪投げ

輪投げは、一定の距離から輪を投げ、的に入れるゲームです。この活動は、座ったままでも楽しめる軽い運動として人気があり、上半身の運動機能の維持や向上に効果があります。また、目と手の協調性を高め、集中力も養えます。特に、グループ内の交流を促進したい場合や、競争心を刺激したい時におすすめです。

【基本的なやり方】

・ 参加者が座った状態で、適切な距離に的を設置する

・ 各参加者に数個の輪を配布する

・ 順番に輪を投げ、的に入れる

・ 入った輪の数や位置によって点数を付け、合計得点を競う

このゲームを実施する際は、参加者の身体能力に合わせて的までの距離や輪の大きさを調整することが重要です。また、的の位置や点数配分を工夫することで、より戦略的で面白いゲームになります。安全面では、輪が人に当たらないよう、十分なスペースを確保することが大切です。

5|風船バレー

風船バレーは、風船を使って行うバレーボールの簡易版です。この活動は、座ったままでも楽しめる軽スポーツとして非常に人気があります。上半身の運動機能の維持や向上に効果があり、反射神経や協調性も養えます。特に、グループ内の協力や交流を深めたい場合におすすめです。

【基本的なやり方】

・ 参加者を2チームに分け、座った状態で向かい合わせに配置する

・ 中央にネットや紐を張り、境界線とする

・ 風船を打ち合い、相手のコートに落とすか、相手が打ち返せないようにする

・ 一定の得点に達したチームの勝利とする

このゲームでは、参加者の身体能力に合わせてコートの広さやネットの高さを調整することが大切です。また、風船が割れにくいものを使用し、必要に応じて予備を用意しておきましょう。安全面では、急な動きで転倒しないよう、参加者に注意を促すことが重要です。

6|タオル体操

タオル体操は、タオルを使って行う簡単な体操です。この活動は、座ったままでも全身を動かすことができ、柔軟性の向上や筋力の維持に効果があります。また、タオルを使うことで運動の負荷を調整しやすく、参加者の体力に合わせた運動が可能です。特に、朝のウォーミングアップや、日中の気分転換として行うのに適しています。

【基本的なやり方】

・ 参加者全員に長めのタオルを配布する

・ 指導者の指示に従い、タオルを使ってさまざまな動きを行う

(例:タオルを伸ばす、引っ張る、捻る、背中をこするなど)

・ 音楽に合わせてリズミカルに行うと、より楽しめる

・ 動作の難易度を徐々に上げていく

このゲームを実施する際は、参加者の体調や運動能力を確認し、無理のない範囲で行うことが重要です。また、タオルの長さや厚さを参加者に合わせて選ぶことで、より効果的な運動になります。安全面では、急な動きで筋を痛めないよう、十分なウォーミングアップを行うことが大切です。

■高齢者向け集団レクリエーション

高齢者向けの集団レクリエーションは、身体を動かしながら楽しめるだけでなく、コミュニケーションの促進や脳の活性化にもつながる大切な時間です。特に大人数で参加できるゲームは、施設内での交流を深め、みんなで盛り上がれる要素が満載です。

1|身体を使う高齢者向け集団レクリエーション

大人数で楽しめる高齢者向け集団レクリエーションは、身体機能や認知機能の維持・向上に役立つだけでなく、参加者全員で盛り上がり、施設でのコミュニケーション活性化に繋がります。

1-1|ボウリング

ボウリングは、老若男女問わず楽しめる人気のレクリエーションです。高齢者向けにアレンジすることで、安全に楽しむことができます。

このゲームは、手と目の協調性を高め、バランス感覚を養うのに効果的です。

このゲームは、適度な運動を取り入れたい時や、競争心を刺激して参加者の意欲を高めたい場合におすすめです。

また、チーム対抗戦にすることで、グループの団結力を強化する目的にも適しています。

【基本的なやり方】

1. ボウリングのピンを三角形に並べる

2. 決められた位置からボールを転がしてピンを倒す

3. 1回のプレイで3回まで投球できるようにする

4. 倒したピンの数を数え、得点を記録する

5. 全員が投げ終わったら、最高得点者を表彰する

高齢者向けのボウリングを実施する際は、安全面に十分注意を払う必要があります。軽量のボールを使用し、投球する距離を短めに設定するとよいでしょう。また、ピンの代わりにペットボトルを使用する場合は、中に砂や水を入れて安定させます。参加者の身体能力に合わせて、投球回数や距離を調整することで、誰もが楽しめるゲームになります。

1-2|うちわリレー

うちわリレーは、夏の季節感を楽しみながら行える爽やかなレクリエーションです。このゲームでは、うちわを使ってお手玉や軽いボールを次の人に送ります。手先の器用さや集中力を養うのに効果的で、座ったままでも楽しめる点が特徴です。

このゲームは、暑い季節に涼しさを感じながら軽い運動をしたい時におすすめです。また、手指の機能維持や向上を目的とする場合や、チームワークを高めたい時にも適しています。

【基本的なやり方】

1. 参加者を一列または円形に並べる

2. 最初の人にうちわとお手玉を渡す

3. うちわでお手玉を扇ぎ、次の人に送る

4. お手玉を落とさないように、最後の人まで送る

5. 制限時間内にゴールまで届けば成功

うちわリレーを行う際は、参加者の身体能力に合わせてお手玉の重さや大きさを調整することが大切です。また、うちわで扇ぐ強さも加減が必要です。座った状態で行うことで、転倒のリスクを減らすことができます。チーム対抗戦にすることで、より盛り上がりを演出できるでしょう。準備物としては、うちわとお手玉(または軽いボール)が必要です。

2|頭を使う高齢者向け集団レクリエーション

大人数で楽しめる高齢者向け集団レクリエーションの例を紹介します。

2-1|連想ゲーム

連想ゲームは、参加者の想像力と記憶力を刺激する楽しいレクリエーションです。このゲームでは、与えられたお題から連想される言葉を次々に出し合います。高齢者の認知機能の維持・向上に効果的であり、普段お話しない方とも自然に交流できる機会を提供します。

このゲームは、認知症予防や脳の活性化を目的とする際におすすめです。また、参加者同士のコミュニケーションを促進したい場合や、和やかな雰囲気づくりをしたい時にも適しています。

【基本的なやり方】

1. 司会者がお題を発表する

2. 参加者はお題に沿った言葉を連想して紙に書く

3. 制限時間が来たら、各チームで発表する

4. 答え合わせをし、正解数や独創的な回答を評価する

連想ゲームを行う際は、参加者全員が理解しやすいシンプルなお題を選ぶことが重要です。

また、チーム対抗戦にすることで、より盛り上がりを演出できます。答えが被らなければ高

得点、被った場合は低得点というルールを設けると、より工夫を凝らした回答が期待できる

でしょう。準備物としては、紙と筆記用具、お題を書いたカードなどが必要です。

■高齢者向けレクリエーションを進行する際のポイント

高齢者向けレクリエーションを成功させるためには、適切な進行が欠かせません。参加者全員が楽しめ、かつ安全に活動できるよう、いくつかの重要なポイントがあります。

以下では、レクリエーションを盛り上げ、効果的に進行するための5つのキーポイントを紹介します。これらを意識することで、より充実したレクリエーション活動を提供することができるでしょう。

1|事前準備をしっかり行う

高齢者向けレクリエーションを円滑に進行するためには、事前準備が極めて重要です。必要な道具や材料を揃え、会場のレイアウトを確認し、参加者の身体状況や好みを把握しておくことが大切です。また、想定されるアクシデントへの対応策も考えておきましょう。

十分な準備により、当日のスムーズな進行が可能となり、参加者が安心して楽しめる環境を整えることができます。さらに、スタッフ間で役割分担を明確にし、進行の流れを確認しておくことも、レクリエーションの成功につながります。

2|笑顔と明るい声で進行する

レクリエーションを楽しい雰囲気で進めるためには、進行役の態度が重要です。笑顔で明るく接することで、参加者の緊張をほぐし、積極的な参加を促すことができます。また、はっきりとした大きな声で話すことで、聴力に不安のある方も安心して参加できます。進行役の明るい態度は参加者に伝染し、全体の雰囲気を和やかにします。

ただし、過度に騒がしくならないよう、適度な明るさを保つことが大切です。参加者の反応を見ながら、場の空気を読んで進行することが求められます。

3|参加者のペースに合わせる

高齢者向けレクリエーションでは、参加者の身体能力や認知機能に大きな個人差があることを念頭に置く必要があります。そのため、全体のペースを最も遅い参加者に合わせることが重要です。急かしたり、複雑な指示を一度に出したりすることは避け、ゆっくりと丁寧に進行することが大切です。

また、参加者の様子を観察し、疲れている様子が見られたら適宜休憩を入れるなど、柔軟な対応が求められます。参加者のペースに合わせることで、全員が無理なく楽しめるレクリエーションを実現できます。

4|無理強いせず、自由参加を促す

レクリエーションへの参加は、あくまでも自由意志によるものであることを忘れてはいけません。参加を強制することは、かえってストレスを与え、楽しみを損なう可能性があります。そのため、参加を促す際には、「よかったら一緒にどうですか?」といった柔らかい言葉かけを心がけましょう。

また、参加を望まない方には、見学という形での参加も認め、その場にいるだけでも楽しめる雰囲気づくりが大切です。参加者の意思を尊重することで、より自然な形でレクリエーションを楽しむことができます。

5|褒めて、認め、達成感を味わえるようにする

高齢者向けレクリエーションでは、参加者の自尊心を高め、達成感を味わってもらうことが重要です。そのため、小さな成功や努力も見逃さず、積極的に褒めることが大切です。「素晴らしい!」「よく頑張りましたね」といった言葉かけは、参加者の意欲を高め、活動への積極性を引き出します。

また、個人の成果だけでなく、グループ全体の協力や成果も認め、皆で喜び合える雰囲気を作ることが重要です。達成感を味わうことで、参加者の自信につながり、次回の活動への意欲も高まります。

■高齢者向けレクリエーションを企画する際のポイント

高齢者向けレクリエーションを企画する際には、以下の4つのポイントに注意を払うことが重要です。

・ 安全に配慮する

・ 参加者の体力・認知機能に合わせた内容にする

・ 参加者同士の交流を促進する

・ テーマや季節感を意識する

これらのポイントを押さえることで、より効果的で楽しいレクリエーションを提供することができます。

1|安全に配慮する

高齢者向けレクリエーションを企画する際、安全面への配慮は最優先事項です。高齢者は身体能力や判断力が低下している場合が多いため、事故やケガのリスクが高くなります。特に運動系のレクリエーションでは、転倒に注意が必要です。レクリエーションの内容に応じて、適切な環境設定や職員の配置を行うことが大切です。

例えば、刃物を使用する場合は、使用する利用者を限定したり、職員が近くで見守ったりするなどの対策が必要です。また、参加者の体調にも常に気を配り、無理のない範囲で活動を進めることが重要です。

2|参加者の体力・認知機能に合わせた内容にする

レクリエーションの内容は、参加者の体力や認知機能に合わせて調整することが重要です。高齢者の身体能力や認知レベルは個人差が大きいため、一律の内容では楽しめない参加者が出てしまう可能性があります。そのため、参加者それぞれの能力に応じて実施できるよう工夫が必要です。

例えば、チーム戦を行う場合は、全体のバランスを考慮してチームを編成します。また、レクリエーションの途中でメンバー交代を行うなど、柔軟な対応も効果的です。

このように、参加者全員が楽しめる環境を整えることで、レクリエーションの効果を最大限に引き出すことができます。

3|参加者同士の交流を促進する

高齢者向けレクリエーションにおいて、参加者同士の交流を促進することは非常に重要です。社会的な繋がりは高齢者の心身の健康に大きな影響を与えるため、レクリエーションを通じてコミュニケーションの機会を提供することが求められます。

そのためには、個々の状態に合わせるだけでなく、参加者全員に均等に話を振るなど、参加しやすい雰囲気づくりを心がけましょう。また、チーム対抗戦やグループワークなど、協力が必要な活動を取り入れることも効果的です。このような工夫により、孤立を防ぎ、施設内の人間関係を良好に保つことができます。

4|テーマや季節感を意識する

レクリエーションにテーマや季節感を取り入れることは、参加者の興味を引き出し、活動をより楽しくする効果があります。季節の行事や伝統的な催しに合わせたレクリエーションを企画することで、参加者の記憶を刺激し、昔を懐かしむきっかけを作ることができます。

例えば、春には花見をテーマにした壁画作り、夏には七夕飾りの制作、秋には紅葉を使った工作、冬にはクリスマスリースづくりなどが考えられます。

また、これらの季節感のある活動は、時間の経過を実感し、生活にリズムを与える効果もあります。テーマや季節に合わせたレクリエーションを通じて、高齢者の生活に彩りと楽しみを加えることができるでしょう。

■介護施設のレクリエーション企画書の書き方

効果的なレクリエーションを実施するためには、綿密な計画と準備が必要不可

欠です。

そこで重要な役割を果たすのが、レクリエーション企画書です。企画書を作成

することで、目的や内容、必要な準備などを明確にし、スタッフ間で情報を共

有することができます。

1|レクリエーション企画書の基本と重要性

レクリエーション企画書は、施設スタッフ間の情報共有と連携を円滑にする重要なツールです。企画書には、レクリエーションの目的、内容、準備物、注意事項などが明記されているため、全てのスタッフが同じ認識を持って準備や実施に臨むことができます。これにより、役割分担が明確になり、効率的な準備が可能となります。

2|レクリエーション企画書に盛り込むべき主要な要素

レクリエーション企画書に盛り込むべき主要な要素は6点あります。

①レクリエーションタイトルと実施概要

②参加者情報と人員配置計画

③予算設定と準備物リスト

④具体的な活動内容とタイムライン

⑤レクリエーションの目的とねらい

⑥注意事項・安全への配慮

企画書を作成する際には、単に情報を羅列するだけでなく、効果的な伝達方法を用いることが重要になります。下記コラムでは、書き方のポイントをまとめていますので、ぜひご覧ください。

■レクリエーション介護士とは

介護現場で注目を集める「レクリエーション介護士」とは、レクリエーションを通じて高齢者の心身の健康をサポートする専門職です。これから介護業界でのキャリアアップを目指す方に向け、レクリエーション介護とは何かご紹介します。

1|レクリエーション介護士とは

レクリエーション介護士は、高齢者の生活の質向上を目的として2014年に創設された資格制度です。2024年9月時点で38,000人を超える有資格者が、介護施設などで活躍しています。

この資格の特徴は、高齢者の心身機能の維持・向上に焦点を当てた、専門的なレクリエーションの知識と技術を習得できる点にあります。従来の介護現場では、レクリエーションは各職員の経験やセンスに依存する部分が大きく、その質にばらつきがありました。レクリエーション介護士の資格制度により、標準化された知識とスキルを持つ専門職の育成が可能になりました。

資格は2級、1級、マスターの3段階で構成されており、段階的にスキルアップを図ることができます。2級では基礎的な知識とスキルを、1級では専門的な知識と企画力を、マスターではさらに指導者としての能力を身につけることができます。

2|レクリエーション介護士の資格取得のメリット

レクリエーション介護士の資格を取得することで、介護の現場で活かせる実践的なスキル

を身につけることができます。資格取得のメリットとして、以下の3つが挙げられます。

① コミュニケーション能力が向上する

② レクリエーションの企画力が身につく

③ 転職活動でアピールできる

下記コラムにて詳しくご紹介をしていますので、ご興味のある方はこちらのコラムもぜひ

ご一読ください。

■利用者に合わせたレクをAIが提案!「WAN-かいご」とは?

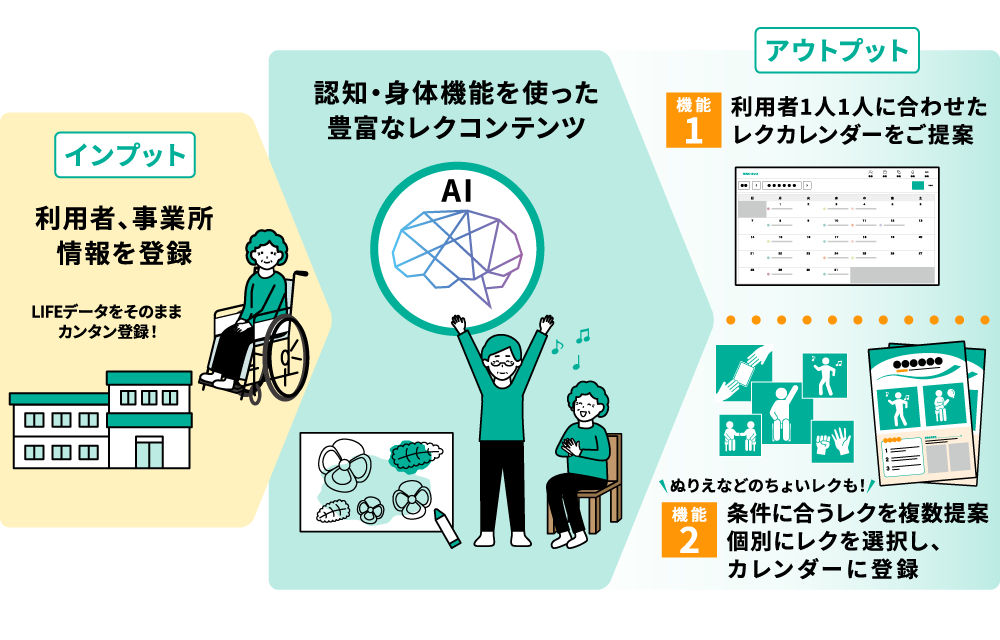

高齢者向けレクリエーションを企画・実施することは、介護施設の職員にとって大きな課題となっています。利用者一人ひとりの身体状況や認知機能、興味関心に合わせたプログラムを考案し、準備や進行を行うには多大な時間と労力が必要です。また、日々のレクリエーションのネタ切れやマンネリ化も悩みの種となっており、職員の負担は増す一方です。

このような課題に対し、TOPPANは革新的なソリューションを開発しました。それが、AIを活用した介護レクリエーション提供サービス「WAN-かいご」です。このシステムは、150種以上のレクコンテンツと100種以上のぬりえコンテンツを搭載し、利用者ごとに最適なレクリエーションを提案します。

「WAN-かいご」の特徴は、施設や利用者の情報をAIにインプットするだけで、月間のレクリエーションスケジュールを自動作成できることです。これにより、職員の準備時間を大幅に削減し、心理的負担も軽減できます。さらに、東京大学先端研・身体情報学分野と共同開発した学術的根拠のあるレクリエーションコンテンツも提供しており、質の高いプログラムを実施することが可能です。

介護施設にとって「WAN-かいご」を導入するメリットは多岐にわたります。レクリエーション業務のDX化により、新卒採用時の差別化ポイントになるほか、エビデンスに基づいた質の高いレクリエーションの実施により、利用者の機能改善や意欲促進、ひいては事業所の稼働率向上にもつながります。また、介護報酬加算の取得にも活用でき、収益改善にも貢献します。

「WAN-かいご」の詳細については、以下のサービスサイトをご覧ください。

エビデンスのある 介護レクリエーション提供サービス『WAN-かいご』

■まとめ

高齢者向けレクリエーションは、認知機能の維持や身体機能の向上、そして何より日々の生活に楽しみをもたらす重要な活動です。本記事では、道具なしでできるゲームから、頭を使うクイズ、座ってできる運動まで、さまざまなタイプのレクリエーションを紹介しました。これらのアクティビティは、高齢者の方々の状態や興味に合わせて選択し、適切に実施することで、大きな効果が期待できます。

レクリエーションを成功させるためには、事前準備や進行の仕方、参加者への配慮など、多くのポイントに注意を払う必要があります。しかし、これらの準備や実施は、介護施設の職員にとって大きな負担となることも事実です。そこで、最後に紹介したTOPPANの「WAN-かいご」のようなAIを活用したサービスは、この課題に対する革新的なソリューションとなり得ます。

高齢者向けレクリエーションの重要性がますます高まる中、こうしたテクノロジーの活用は、より効果的で楽しいレクリエーションの実現に大きく寄与するでしょう。

2025.05.12