TOPPAN データ統合顛末記③

Salesforceデータ品質向上への挑戦編

デジタルマーケティングの推進と営業高度化を目指し、2年の歳月をかけて全社規模のデータ統合基盤「One TOPPAN Platform」を構築したTOPPAN。前回②では、データ統合プロジェクトにおける試行錯誤と、そこで見えてきた新たな課題について、ご紹介しました。

シリーズ③では、データ統合で浮き彫りになった「Salesforceのデータ品質」という課題に、TOPPANがいかに挑み、データドリブンな営業を目指したのかを、当事者二人が語ります。多くの企業が共通して抱えるこの課題に対し、TOPPANの挑戦から生まれたリアルな学びは、貴社の変革を強力に後押しするヒントとなるでしょう。

経営企画本部 経営基盤改革部

情報武装化推進チーム 部長

内田 智宏

BtoBデジタルマーケティング活動を推進し、全社へと展開。

デジマ活動の中で営業における機会損失に課題を感じ、社内全体でデータを見える化すべく、データ統合を進める。

ビジネストランスフォーメーションセンター

マーケティングテクノロジー部 部長

三田 虎史

2001年入社以来ICT領域を担当。2017年頃よりクライアント向けにCDPやMAなどのマーケティング実行基盤の構築・運用を推進し、対応部門のリーダーを担当。社内データ活用に課題を感じ、本プロジェクトでデータ統合を推進。

※肩書は開発当時のものです。

「Salesforceのデータ品質」という新たな課題

前回②では、データ統合基盤の構築を進める中で、「Salesforceのデータ品質」という課題が浮上したということでした。具体的にどのような状況だったのでしょうか?

内田:前回お話ししたように、個々のシステムを連携させてデータを統合していく中で、連携の難しさよりも、むしろデータそのものの品質に大きな課題があることに気付きました。

特に、Salesforceのデータについて、部門によって入力率が低い、また入力されていたとしても必要な情報が不足していると。これは三田たちがデータを詳しく調べ、各ツールを横並びで比較してくれた成果で、データ統合したからこそ気付けたポイントでした。

そこで詳しく調査してみると、例えば、どの時点を「案件化した」とみなすのか、部門によってその定義に違いがありました。また、各担当者が入力する情報も、ある部門は顧客の企業規模や業種などの基本情報のみを入力していたのに対し、別の部門では顧客の課題やニーズ、競合の状況などを細かく入力しているなど、部門ごとにバラバラなルールで運用されていました。

これは運用サイドの問題というよりも、我々設計サイドが適切にシステム設計、運用設計ができていないことによる問題であると、反省した次第です。

これはTOPPANに限らず、多くの企業でも同様の課題を抱えていそうですね。

内田:おそらくそうだと思います。一般的にツールを管理する部門と利用する部門が異なることが多く、また管理する側は「使われているか?」までは把握していたとしても、「どのように利用され、成果が出ているのか?」までは、なかなか追えないのが現実でしょう。

いずれにしても、このままでは全社的に横並びでの分析が難しく、見える化したとしても、我々が目指している、「データを活用する価値を全社員に実感してもらう」という効果は、発揮できないと感じました。

Salesforceデータ品質向上のための活性化プログラム

では、その課題に対して、具体的にどのような対策を講じたのでしょうか?

内田:営業管理の高度化のためには、営業プロセスの進捗が測れるデータの定量的な把握が欠かせません。我々としては、そのための入力の量と精度を向上させると共に、営業活動の質を高めることを目指したかったのです。

当社の従来の営業プロセスでは、案件化の定義が曖昧なだけでなく、顧客の発注に至るまでのプロセスと、我々の対応方法論が整理されていませんでした。そのことで、どの案件に注力すべきかの判断が個人任せになっており、結果として、受注に至る可能性の低い案件にもリソースを投入してしまっていました。

この顧客の発注に至るまでのプロセスと、営業担当者の対応方法論が整理されていないことは、営業活動の標準化や効率化ができないという課題に直結します。そこで、これらの絡みあった複雑な問題を解決するために、「Salesforce活性化プログラム」を実施することとしたのです。

プログラムの狙いは何でしょうか?

内田:大きく2点あります。1点目は、Salesforceが営業の「創注力を強化する武器」となり、受注額拡大に寄与するツールに設計を見直した、ということ。従来の引き合い対応営業スタイルに加えて、これから求められる需要喚起・得意先啓蒙型営業スタイルを実現するのが、その目的です。

2点目は、Salesforceの入力情報を二次利用し、データドリブン経営の礎とすること。我々が構築した全社のデータ統合基盤「ONE TOPPAN PLATFORM」との連携により、営業プロセス上の問題点や、ビジネスチャンスなどを全社的に共有できるようになることです。

プログラムの中身は、どういうものでしょうか?

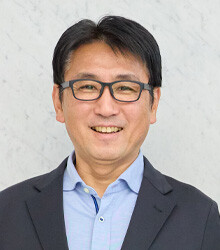

内田:こちらも大きく2つあります。1つ目は、Salesforceの機能改修。前述の新たな営業活動で求められる行動を喚起するべく、Salesforceの入力項目を定義し、設定する。それによって、ネクストアクションのヒントが得られるような入力結果を表示するという取り組みです。

そしてもう1つは、営業に対してSalesforceの使いこなし方を理解してもらうための、教育プログラムです。なぜこの項目を把握することが重要で、どうすればそれが把握できるようになるのかなど、入力結果の解釈を実践的に学ぶ講義を営業担当者に提供する取り組みです。

■SalesForce活性化プログラム 概要

営業に「ネクストアクションを示す」Salesforceの機能改修

1つ目の、Salesforce機能改修は、どのようなことを実施しましたか?

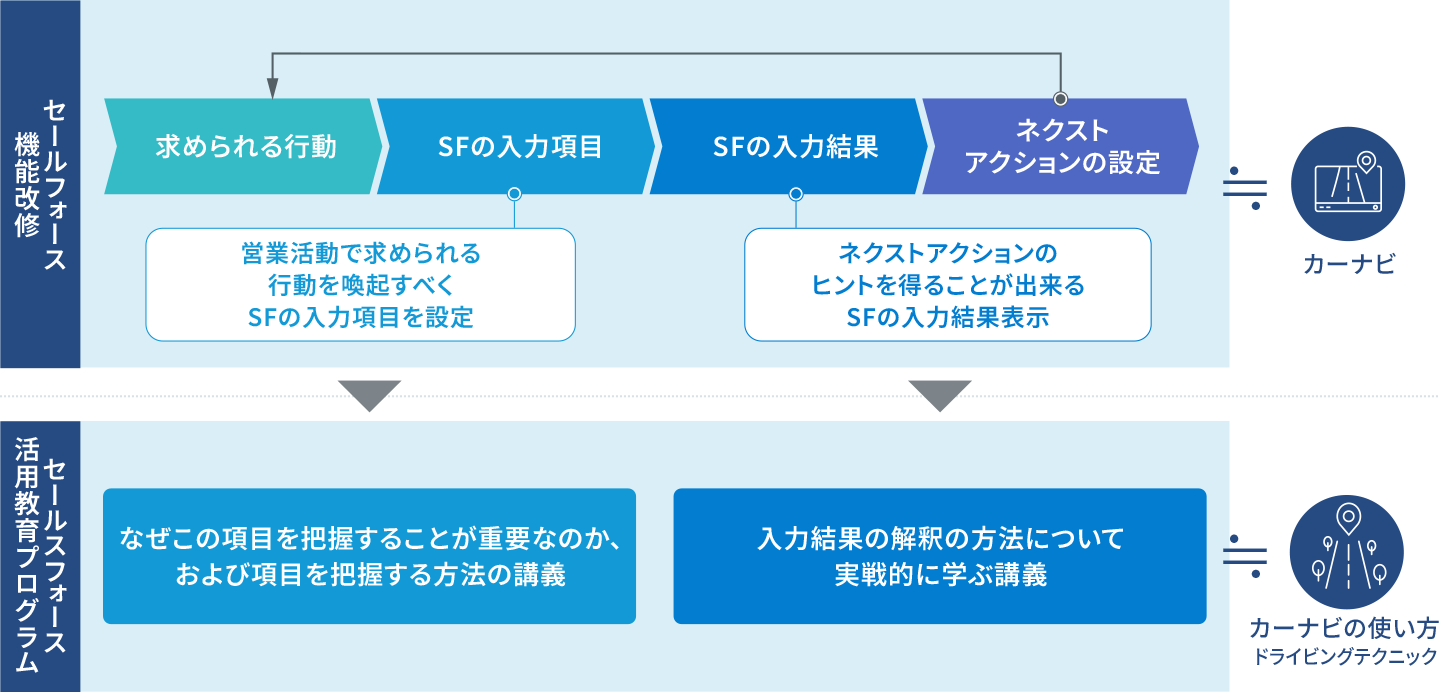

内田:まずは案件を「案件発掘活動」「案件化活動」「受注活動」の3フェーズに分類しました。そして、フェーズごとに行うアクション、営業プロセスを細分化しました。これは、案件のフェーズによって超えるべきハードルが異なるため、案件がどの段階にあるのかを見極めた上で、フェーズに合わせた営業活動を行うことが重要と考えたからです。受注に至るまでのプロセスを見える化することで、案件化率の低さや案件化に向けた活動の停滞を数値で把握し、対策を立てられるようにしたかったのです。

■フェイズ管理(3フェイズを定義)

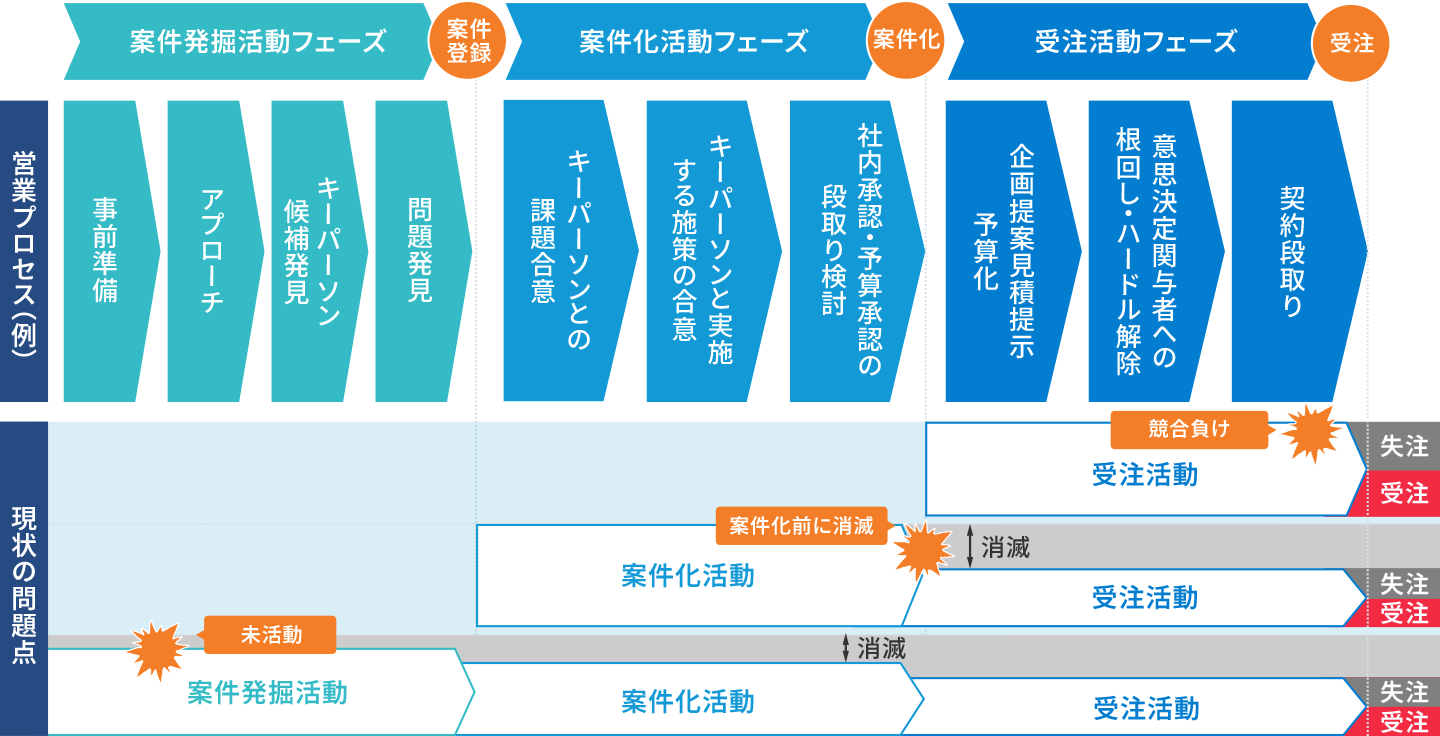

その上で、各フェーズに必要な入力項目をSalesforce上で再整備しました。例えば、顧客側で予算が確保されているか?キーマンはいるか?といった項目を入力することで、自動的にフェーズがアップするルールと仕組みを開発しました。

案件化前であれば予算確保の支援、案件化後であれば他社に奪われないための努力といったように、フェーズに応じて必要となる活動が異なります。Salesforceにデータを入力することで、自分がいる段階に応じて、いま何をすべきか、ネクストアクションが分かるようにしました。

■入力項目(入力項目による案件フェイズの見極め)

営業活動中にSalesforceを使うと、次の活動のヒントが得られるというのは、面白いですね。

内田:Salesforceがうまく活用されない原因として、入力してもメリットがあると思えない、という点が挙げられます。ですので、入力した営業担当がメリットを得られる仕組みに変える必要があると考えました。そこで前述のように従来の案件管理機能に加えて、登録した項目に対しネクストアクションを提案する機能を持たせることで、営業活動の武器となるようにしたのです。

また、各事業部で入力対象が異なっていた問題については、入力すべきものとしないものを明確にルール化しました。受注が確実な継続案件は除外し、顧客への啓蒙からの引き合いや、新規の案件のみを入力対象としました。これは、営業の入力に要する負荷を軽減する狙いもありました。

入力項目を見直すことで、フェーズごとに入力項目を整備、必要なヒアリング項目を明確にすることで、ヒアリングの精度を高めることができます。また、入力結果を可視化することでリスクを把握し、次のアクションにつなげられることを意図しています。

「案件を効率的に受注につなげる」教育プログラム

2つ目の営業担当者向けの教育は、具体的にどのように実施したのでしょう?

前述の入力項目の整備に加えて、ツールをきちんと使いこなせるようにするためには、その入力項目の取得が営業を進めるうえでなぜ有用なのか、入力結果の読み解き方や、情報を収集するやり方を教育することが重要です。

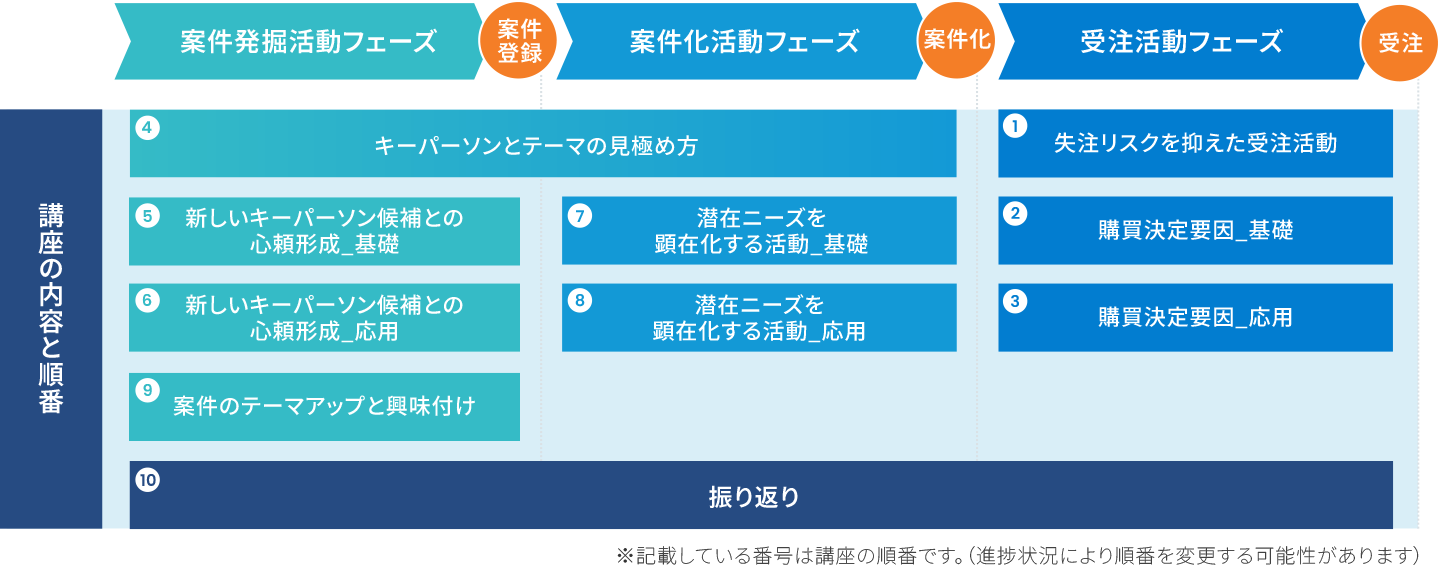

そこで、重要管理項目を活用し、案件を効果的に受注につなげる営業技術をオンライン講義で提供しました。活動フェーズごとに必要となるアクションや考え方を全10回の項目に分けて、2023年9月から24年の3月末まで、月2回ほどのペースで開催しました。

■教育プログラム 全体像

外部コンサルの支援を受け、データの整合性を意識して実施

今回実施されたのは、営業活動のプロセスマネジメントという取り組みかと思います。これは多くの企業が課題に感じているものの、なかなか自社だけでは実践できないと感じますが、TOPPANではどのように乗り越えたのでしょうか。

内田:社内のメンバーに加えて、システム開発会社、SF運用支援を行っている会社、コンサルティング会社にも参画いただき、ワンチームとして推進しました。週3回、長時間にわたる会議を1年近く続け、入力項目の見直しなどの機能改修と、入力項目を使いこなすための教育研修プログラムを両輪で開発しました。

Salesforceを使いこなすには、本来こういった活動が必要なのですね。

内田:我々も今回実施しながら気づいた点ですが、海外では営業科学という言葉があるように、データを活用した営業活動管理が一般的なようです。これまでの営業活動は、個人の経験や勘に頼ることが多かったのですが、データを活用することで客観的な分析や改善が可能になります。

その意味で、Salesforceはいまお話ししたような定義やプロセスが社内で定まっている前提で利用してこそ、本来の効果が発揮できるツールなのだと思いました。なのでツールを与えて使ってね、ではなく、具体的な活用方法について、利用企業側でしっかり考える必要があります。

CDPの開発担当である三田さんは、この取り組みにはどのように関わりましたか?

三田:先ほど内田が述べたように、そもそもSalesforceのデータ品質に課題があると気付いたことが、この取り組みの発端です。

このデータ品質向上プログラム自体は内田ら経営企画が主体となって進めましたが、私は裏側でデータ整備の視点から支援を行っていました。営業担当者が使いやすいように、入力項目を分かりやすく整理することなどはSalesforceプロジェクト内で推進されていましたが、データの重複や不整合をなくすために外部データとの連携の問題点や対策整備について、Salesforce開発部門や社内の基幹系部門との協議を行いました。

中でも、入力されたデータをBIツールで見える化することを見据えて、データ統合・システム間連携の観点からツールごとに定義や形式が異なるデータの整合性を確保することを重視しました。ツール単体では気付けない点を補完していくぞ、という意識でした。

一例では、名刺管理ツールとのデータ連携において、企業IDがマッチングできない問題がありました。この課題を解決するために、前回お話ししたように名刺管理ツールをSansanからmソナーにリプレイスしました。その際にも、名刺ツールとSalesforceにおけるデータの連携手順や、重複データの処理ルールなどを共有する会議に私も参加し、関係者間で認識をすり合わせながら進めました。

見える化についての状況はいかがですか?

内田:現在はまだSalesforceからデータを抽出し、Excelでグラフ化している段階ですが、今後はCDPを経由してBIツールと連携し、リアルタイムでデータを可視化できるようにしたいと考えています。

現時点での成果と、今後に向けての課題

今回の取り組みにおける、現状の成果をどう捉えていますか?

内田:まだ道半ばですが、入力項目を埋めるために必要な情報収集を行うと、営業プロセスが進み受注につながることを啓蒙してきました。その結果、実際にそうした案件が増えてきたことを、各回の教育研修プログラム中に発見しています。また、そういう取り組みができた営業には、プログラム中に発表してもらっており、手ごたえを感じています。

■受注率 好事例

このように、データを可視化することで、議論の土台を作ることができました。今後は、このデータをさらに活用して、営業活動の質を高めていきたいと考えています。

この中で見えて来た将来に向けての課題はありますか?

内田:今後重要なのは、案件登録数を増やし、データドリブンで営業活動を高度化していく価値を、より上位レイヤの方たちに体感してもらうことです。勉強会を通じて現場担当者には理解が広がりつつありますので、ボトムアップで進めていくしかないと考えています。

今回の取り組みは、データ統合の意義を表す良い例だと思います。各ツールのデータを統合することで、データの不備に気づき、改善につなげることができました。 とはいえ、今回の取り組みはまだ過渡期であり、今後も継続的な改善が必要です。

今後は、外部の専門家にも意見を聞きながら、グローバルレベルでのデータ活用と営業の高度化を目指していきたいと考えています。

今回は、TOPPANのデータ統合プロジェクトにおいて浮き彫りになったSalesforceのデータ品質という課題と、その解決に向けた取り組みについてご紹介しました。TOPPANは、データ統合という挑戦を通じて、多くの企業が避けては通れないデータ活用における本質的な課題に直面し、それを乗り越えようとしています。

しかし、TOPPANの挑戦はまだ終わりではありません。次回④最終回ではこれまでの総括として、TOPPANにおける現状の成果と今後の構想、そして、これからデータ統合に挑みたい企業に向けての提言をお届けします。ご期待ください!

2025.05.09