TOPPAN データ統合顛末記①

直面する営業課題とデータ統合で

目指す未来

「顧客の情報も、データツールの活用状況も、まるでバラバラ…。売上データはあるが、新規取引先の開拓に有効なデータはどこにもない」

「マーケティング部門がデータ活用の重要性を訴えても、営業部門に響かない。活用どころか、データの入力さえ滞っている…」

もしあなたがBtoB企業の経営企画やマーケティング部門の責任者であれば、これらの課題に強い共感を覚えるのではないでしょうか?実は、私たちTOPPANも、まさに同じ課題に直面していました。

TOPPANでは、デジタルマーケティングの推進と営業高度化を目指して、2年の歳月を費やし、全社規模のデータ統合基盤「One TOPPAN Platform」を構築しました。その道のりは、決して平坦なものではありませんでした。技術的なハードルはもちろんのこと、部門間の連携、そして社員一人ひとりの意識改革という、いくつもの高い壁を乗り越えなければなりませんでした。

この記事では、私たちが実際に経験した苦労や、そこから得られた学びを余すことなくお伝えします。これからデータ統合に挑戦しようとしている企業の皆様にとって、必ずや実践的なヒントとなるでしょう。

シリーズ①となる今回は、TOPPANが抱えていた具体的なビジネス課題と、データ統合によってどのような未来を目指していたのか、その始まりの物語を紐解いていきましょう。

経営企画本部 経営基盤改革部

情報武装化推進チーム 部長

内田 智宏

BtoBデジタルマーケティング活動を推進し、全社へと展開。

デジマ活動の中で営業における機会損失に課題を感じ、社内全体でデータを見える化すべく、データ統合を進める。

ビジネストランスフォーメーションセンター

マーケティングテクノロジー部 部長

三田 虎史

2001年入社以来ICT領域を担当。2017年頃よりクライアント向けにCDPやMAなどのマーケティング実行基盤の構築・運用を推進し、対応部門のリーダーを担当。社内データ活用に課題を感じ、本プロジェクトでデータ統合を推進。

※肩書は開発当時のものです。

なぜ、データ統合が必要?-TOPPANが直面していたビジネス課題とは?

まず、内田さんの当時の役割についてお聞かせください。

内田:当時、私は経営企画本部の情報武装化推進というチームに所属していました。もともとはデジタルマーケティングセンターという事業部門で、Weサイトからの問い合わせを増やし、営業部門と連携して受注につなげる「Web創注」というBtoBデジタルマーケティング活動を推進していました。2017年にはMA(Marketing Automation)ツールのMarketoを導入しました。2019年からは、この取り組みを全社に展開するというミッションのもと、経営企画部門を兼務することになったのです。

経営企画部門としての具体的なミッションは何でしたか?

内田:TOPPANではCRM/SFAとしてSalesforce、名刺管理ツールとしてSansanを導入していました。前述のWeb創注を全社展開することに加えて、これらのツールを全社で活用するための推進活動も、当時の重要なミッションでした。

当時、ビジネスにおいてどのような課題があったのでしょうか?

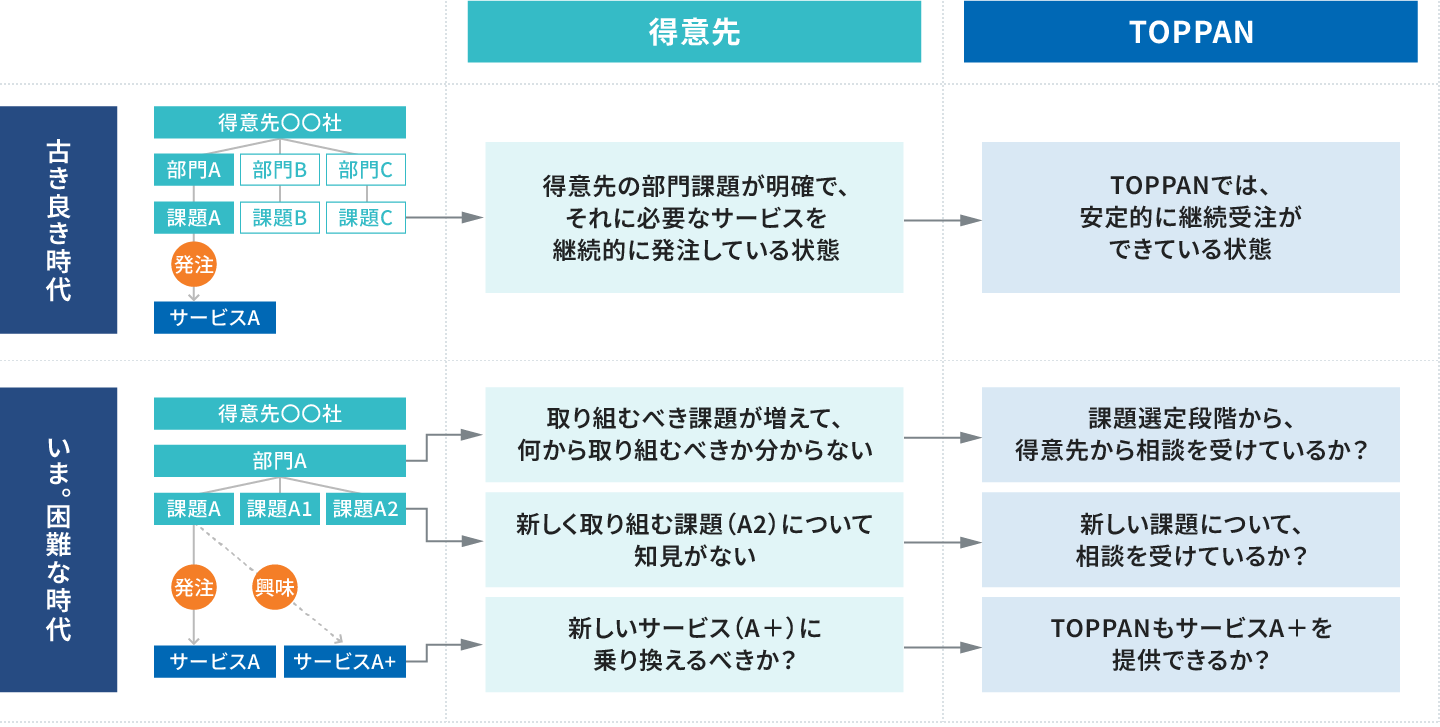

内田:クライアントの課題が複雑化し、TOPPANが提供するソリューション領域が広範囲になるにつれて、取り扱う商材やサービスが飛躍的に増加しました。その結果、従来型のアカウント営業によるマッチングのスタイルを変革する必要性を感じるようになってきたのです。

例えば、既存のお客様がWebサイトから問い合わせをしてくる。しかも、そのお客様は営業担当者と面識があるにもかかわらず、営業が案内していないサービスについて問い合わせてくるのです。「TOPPANにこんなサービスがあるなんて知らなかった」と言われてしまう。このような事態が、コロナ禍以前から発生していました。

それはデジマ活動であるWeb創注の成果とも言えますが、どのような点が課題だったのでしょうか?

内田:確かに、営業が案内できていなかった商材について、Webサイト経由で問い合わせをいただけるのはデジマ活動の成果であり、良いことです。しかし、裏を返せば、営業担当者がお客様のニーズを十分に把握できていなかったということに他なりません。これは、アカウント営業の現場における機会損失、つまりチャンスロスです。おそらく、このようなロスは以前から存在していたのでしょうが、Web創注というデジマ活動を推進し、データを可視化したことで、ようやく表面化したのです。しかし、マーケティング部門など、データを見ている一部の社員しかこの課題に気づいていないという状況が、大きな問題だと感じていました。

なるほど、営業担当者自身がそのロスに気づいていないことが問題なのですね。

内田:その通りです。このような営業の機会損失が起こっていることに気づいてもらうためには、社内全体でデータを見える化する必要があると感じました。それが、データ統合を進めようと考えた最初のきっかけです。

データを見える化するために、データ統合が必要な理由

データを見える化するために、なぜデータ統合が必要なのでしょうか?

内田:すでに述べたように、TOPPANでは2017年頃からSalesforce、Marketo、Sansanといったツールを導入し、活用を推進していました。Web創注の取り組みも2019年から全社に展開し、各事業部での取り組みが進んでいました。私が経営企画部門として、各部署が独自にツールを導入しないように統一を図り、MarketoとSansanを連携させたりもしていましたが、Salesforceは営業、MAはWeb創注の担当者など、ツールを使う人にしかアカウントや機能が提供されていませんでした。そしてデータはあくまで各ツールの中に個別に存在していて、つながっていないという根本的な問題がありました。

元となるデータが統合されていなければ、見える化が実現できない。そして、データが見えない状態では、価値も実感してもらえず、結果としてその活用も進まないと考えたのです。

どのようにデータ統合を進めていくのか?

データ統合を、どのように進めていこうと考えましたか?

内田:まずは、全社のICTを管理する情報システム部門、デジタルイノベーション本部に相談しました。しかし、この話はいわゆる情シスマターではなく、ビジネスレイヤーの案件です。そのため、システム仕様の前に、業務要件定義から始める必要があります。さらに、ウォーターフォール型のように、事前に仕様を完全に固めてから進められるものではなく、アジャイル型で実際に手を動かしながら仕様を固めていくことになるだろうと考えました。

誰がこのプロジェクトに適任かを考えたとき、私の頭に浮かんだのが三田でした。情シス部門から進めて良いという了承をもらい、三田と二人三脚で実行することになったのです。

それではここで、三田さんにも加わっていただきましょう。三田さんは普段、どのようなお仕事をされているのでしょうか?また、内田さんからの相談をどのように感じましたか?

三田:私は主に、マーケティングDX推進を担うシステム部門において、クライアント向けにCDP(Customer Data Platform)やMAなどのマーケティング実行基盤の構築・運用を担当する、マーケティングテクノロジー部という部門のリーダーを務めています。同じ事業部でWeb創注にも関わっていたので、内田さんの言っていることは非常によく理解できましたし、データの見える化と、そのためのデータ統合の必要性は、私も強く感じていました。

システム開発者としての性として、システムを構築するだけでなく、それを使ってもらった人に成果を感じてもらったり反応をもらうことに、大きなやりがいを感じます。その意味で、当時の社内のツールやデータ活用の状況は、断片的になっており、もどかしさを感じていました。もちろん実行は大変だろうとは思いましたが、実現できたら素晴らしいことだと思いましたし、ぜひ実現したいと思いました。

外注ではなく、社内にこのような方がいるのは、TOPPANならではの強みですね。

内田:本当にそう思います。

2023年の事業統合が大きな契機に

ここから実際に、三田さんとお2人でデータ統合に向けた取り組みが始まるわけですが、そのタイミングで、大きな契機となる出来事が起こるのですよね。

内田:はい。2023年4月に、旧トッパン・フォームズ社と旧凸版印刷のセキュア事業部が事業統合し、TOPPANエッジ社となることが決定しました。さらに、同年10月には持株会社体制に移行し、TOPPANホールディングス株式会社が設立。TOPPAN株式会社とTOPPANエッジ社間でのシナジー創出が、重要なミッションとして掲げられました。

一般的に、このようなケースでは、システムの統合が大きなテーマになりますね。

内田:おっしゃる通りです。実際に、基幹システムをどうするか、社内で異なるルールをどのように整合性をとるかなど、さまざまな議論がありました。ツールという観点では、SalesforceとSansanは同じでも、契約形態や利用ライセンスが異なっていました。また、フォームズ側はMAツールとしてPardot(現:Marketing Cloud Account Engagement)を利用していたため、それらをどのように統合するかが課題となりました。

三田:この時期、両社間で頻繁に連携会議が開催されましたが、ツールを統合したり、別のツールに変更したりという議論になると、各部門での業務や管理事情も絡みます。「システムの統合には、長い期間が必要になる」との意見も出て、企業統合に間に合わないのでは?という点や、要件のすり合わせの大変さも危惧されました。

一方、社長は「この事業統合の目的は両社間のシナジーを生み出すことだ」と明言していました。シナジーというものは、なかなか数値化が難しいものです。そこで、我々はシナジーを可視化するためにも、データ統合が有効であると主張したのです。

内田:そう、ツールの統合自体が目的ではなく、シナジーを生み出すための手段の一つとして、データ統合がありますよと。データ統合が実現すれば、両社がそれぞれどのようなデータを持っているのか、営業活動が重複していないかなど、さまざまな状況が可視化されると訴えたことで、反対の声は収まりました。ツールの統合には消極的だった両社のシステム担当者も、「データ統合を実現してくれるのであれば、必要な部分で協力できるかもしれない」というように、前向きに変わってくれました。

もし、この事業統合がなければ、データ統合の実現はここまでスムーズに進まなかったでしょう。逆に、この事業統合が、データ統合に向けた動きを加速させる大きな契機になったと言えます。

データ統合の真の目的は、営業のスタイルチェンジ?

ここまでお話を聞いていると、データの見える化、そしてそのためのデータ統合の真の目的は、営業のスタイルチェンジにあるという印象を受けました。

内田:その通りです。例えば、案件化の際には、お客様の中で予算を確保することが重要なポイントになります。しかし、「お客様にどのように働きかければ予算を確保してもらえるのか」といった具体的なアクションは言語化されておらず、暗黙知として扱われていました。

かつては、お客様の方から案件化済みの引き合いを数多くいただいていました。しかし、今は違います。これまでの営業活動と、現在求められている営業活動は、根本的に異なっています。誰もが頑張ってはいるものの、その本質を理解して行動している人と、そうでない人とでは、結果に大きな差が生まれてしまいます。私は、そのプロセスをデータによって見える化したかったのです。

三田:特にTOPPANは、長年印刷業を営んできた企業。そのため、アカウント営業においては、同じお客様を長期に担当しているというベテラン営業担当者が数多く存在します。彼らは、お客様担当者の個人的な事情まで把握しており、その担当者の課題の背景や提案のポイントに、非常に精通しています。

その一方、普段取引のないシステム部門については接点がなく初取引、といったケースも少なくありません。それでは今後ゲームチェンジが進み、DX商材を販売しようとしても、どの部署の誰にアプローチすれば良いのか分からない状況に陥ってしまいます。

内田:データを活用する社内風土という観点でも、アカウント営業は、お客様から得た貴重な情報をたくさん持っています。しかし、それらの情報は、営業担当と連携する一部のスタッフ部門にしか共有されていませんでした。データに基づいた営業活動は、ほとんどできていなかったと言っても過言ではありません。「この業界課題は今、非常にニーズが高いから、みんなで力を合わせて攻略しよう!」といった、データに基づいた全社的な動きは、残念ながらできていなかったのです。

三田:さらに、同じ業界のお客様であっても、抱えている課題は企業ごと、部門ごとに大きく異なります。そのため、成功事例を簡単に横展開することができません。このギャップを埋めるために、営業スキルを向上させる研修などを実施するだけでは、どうしても限界があります。

ツールやデータから、市場やお客様のニーズを正確に把握し、それに基づいてアプローチ方法を根本的に変えていく必要があると感じていました。

内田:その意味では、Salesforceも事業部ごとに運用ルールや活用度がバラバラで、日々の営業活動のプロセスをモニタリングするシステムとしては、十分に機能していませんでした。

理想的な営業活動プロセスに基づいて、取得すべき項目を明確にし、それらの項目をどのように更新していくのかを営業担当者が習熟していく。そして、その習熟度が高まるにつれて、案件が次のフェーズに進み、最終的に受注につながるというプロセスを、データとツールを活用しながら確立していくことこそが、データ統合の真の目的なのかもしれません。

次回、②では、いよいよデータ統合基盤構築プロジェクトが本格始動します。ツール連携、データ品質、部門間調整… 複雑に絡み合う課題に、TOPPANはいかにして立ち向かっていくのか? 怒涛のプロジェクト進行と、そこで明らかになる新たな課題について、詳しくご紹介します。 ご期待ください!

2025.05.09