物流効率化は全社の重要課題|

CLO視点で物流の未来を切り拓く

物流業界が直面する労働力不足やコスト高騰といった「2024年問題」を受け、持続可能な物流体制の構築が急務となっています。こうした課題解決の推進役として注目されているのが、CLO(物流統括管理者)です。

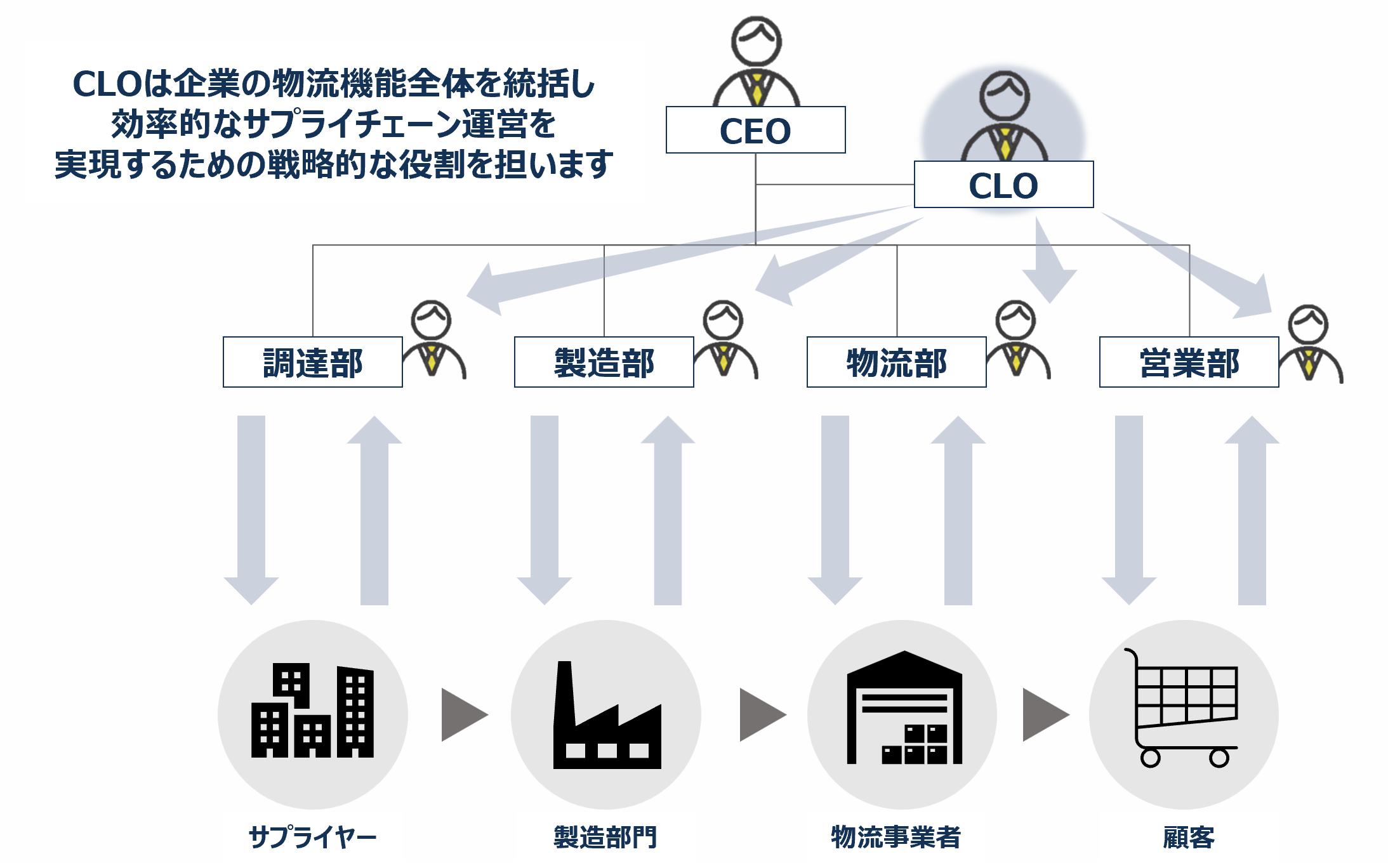

2025年に改正された物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)では、2026年度から一定規模以上の荷主企業にCLOの設置が義務づけられました。CLOは、調達から製造、在庫管理、配送といった企業のサプライチェーンを最適化する役割を担います。CLOが役割を果たすためには、データの「見える化」が不可欠です。

本コラムでは、CLOが担う具体的な役割と、物流の可視化を実現するソリューションについてご紹介します。

2026年度よりCLO(物流統括管理者)の選任が義務に

CLO(Chief Logistics Officer:物流統括管理者)は、経営視点から社内外を俯瞰し、部門横断的にサプライチェーンの全体最適を図る責任者です。役員等、事業運営上の重要な決定に参画する経営幹部から選任される必要があります。

CLOは単なる物流部門の責任者ではなく、経営戦略と連携しながらサプライチェーン全体を最適化する重要なポジションとして位置づけられているのです。

物流効率化法の改正により、取扱貨物の重量が年間9万トン以上の特定荷主および特定連鎖化事業者(※)に対して、CLOの選任が義務化されます。

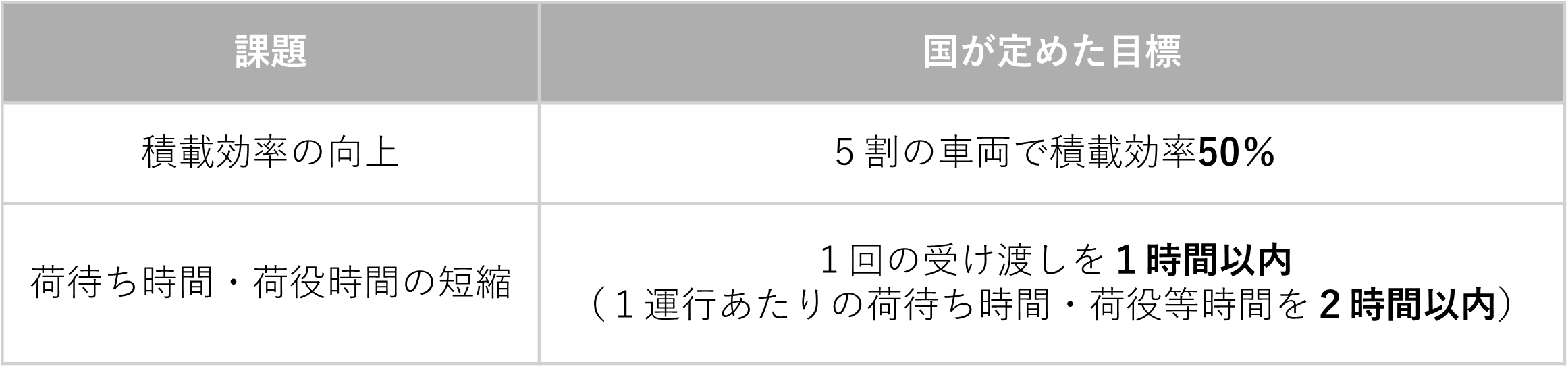

物流効率化法では、CLOの業務として中長期計画や定期報告の作成が定められており、以下の課題について、改善施策や実施状況などの報告が必要です。

法改正によって特定荷主・特定連鎖化事業者にCLOの設置が義務化されたことで、CLOの役割と重要性が改めて認識されるようになりました。では、CLOは具体的にどのような施策を行う必要があるのでしょうか。

※連鎖化事業者とは、加盟店(連鎖対象者)と運送事業者との貨物の受渡しについて運送事業者に指示ができるフランチャイズチェーンの本部のこと。

CLOに求められる取り組み

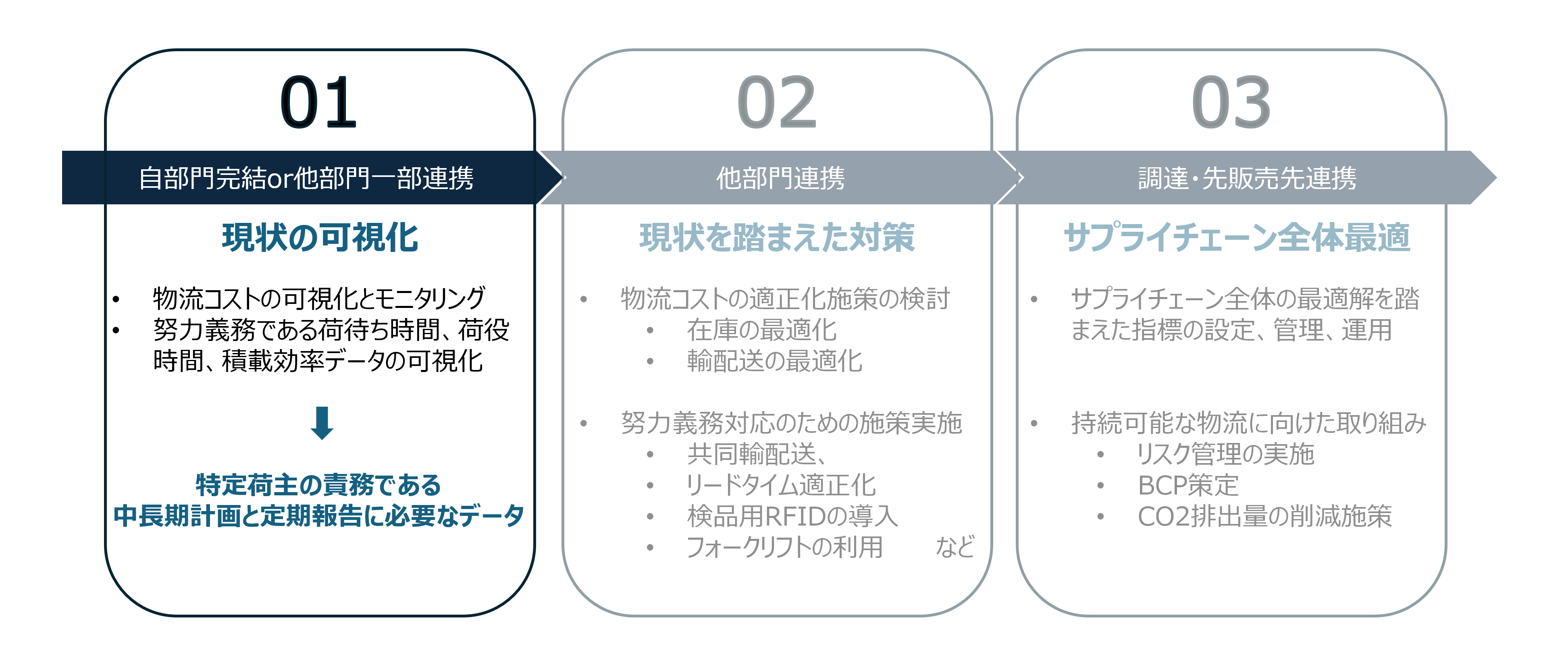

改正物流効率化法において特定荷主に該当する場合、CLOが中心となり次の項目に取り組む必要があります。

・物流オペレーションの効率化

・持続可能で豊かな社会への貢献

それぞれ詳しくご説明します。

物流オペレーションの効率化

物流オペレーションの効率化は、CLOの主要な役割の1つです。具体的には、次の施策を検討します。

納品量の平準化による輸送効率の向上

繁閑差の平準化や納品日の集約などによって、1回の運送でトラックに積載する貨物量を増加させる取り組みが必要です。

トラック予約システム導入や荷役改善による円滑な入出荷の実現

トラックが到着した時間からスムーズに荷役等を開始し、待ち時間を短縮するには、積載貨物のタイムリーな出荷準備、トラック予約受付システムの導入、混雑時間を回避した日時指定の設定などが効果的です。

さらに、荷積みや荷卸しを効率的に行うための対策には、パレットの導入、検品の効率化(バーコードやRFIDの導入)、物量に応じた荷さばき場の確保、出荷時の順序や荷姿を想定した生産の実施などが挙げられます。

データ連携・可視化による在庫管理の適正化

多様化する消費者ニーズに応じて、小ロット化や多頻度配送が普及しています。荷主には、こうした配送に対応できるよう、在庫を圧縮する工夫が必要です。適正な在庫管理と在庫の可視化、サプライヤーとの需給調整や在庫状況の連携が求められます。

技術応用

サプライチェーンの可視化・省力化には、IoTやAIなどの先進技術の活用が有効です。例えば、製品を自動で取り出す自動ピッキングや、トラックの荷さばき場の利用を管理して混雑を緩和するバース予約システムなどを導入することは、作業効率の向上や待機時間の削減につながります。

持続可能で豊かな社会への貢献

適切な物流オペレーションによって、顧客のもとに確実に商品を届けることは、地域の生活を守るのに欠かせません。安定した物流の維持を通じて、持続可能で豊かな社会へ貢献する取り組みの推進も、CLOの役割の1つです。

例えば、災害発生時にも途切れない物流の実現や、カーボンニュートラルへの対応、企業内部においてはオペレーションの効率化による働き方改革や、魅力ある職場づくりの推進が求められています。

CLOのアクションプラン|最初の課題は物流データの可視化

CLOのミッション推進にあたって必要な最初のステップは次の通りです。

CLOが企業の物流課題を特定して具体的な施策を検討するためには、物流データの可視化による現状の把握が不可欠です。

物流関連のデータ収集には、輸送を担う運送事業者や保管を担う倉庫事業者など、様々なステークホルダーとの連携が必要になります。しかし、各ステークホルダーで属人的な施策や管理が行われていることが、組織としてデータを運用する際のハードルとなることが珍しくありません。

データの分散・ブラックボックス化が起きている場合、データを収集・統合し、全体を俯瞰するために多大な工数や負荷がかかります。効率的にデータを収集・整理できるツールやソリューションが必要です。

CLO業務の第一歩「見える化」を支援する LOGINECT®データ可視化

TOPPANデジタルが提供する「LOGINECT®データ可視化」は、物流のあらゆる業務をデータとして一元的に管理・蓄積し、物流のKPI管理と業務効率化に役立つ情報を可視化するサービスです。

「LOGINECT®データ可視化」でできること

「LOGINECT®データ可視化」は、物流データを効率的に収集し活用することで、物流部門のさまざまな課題を解決します。物流効率化法の改正やCLOの役割に関連する業務では、自社の物流状況を把握し、改善策を検討するために役立ちます。

「LOGINECT®データ可視化」の特徴

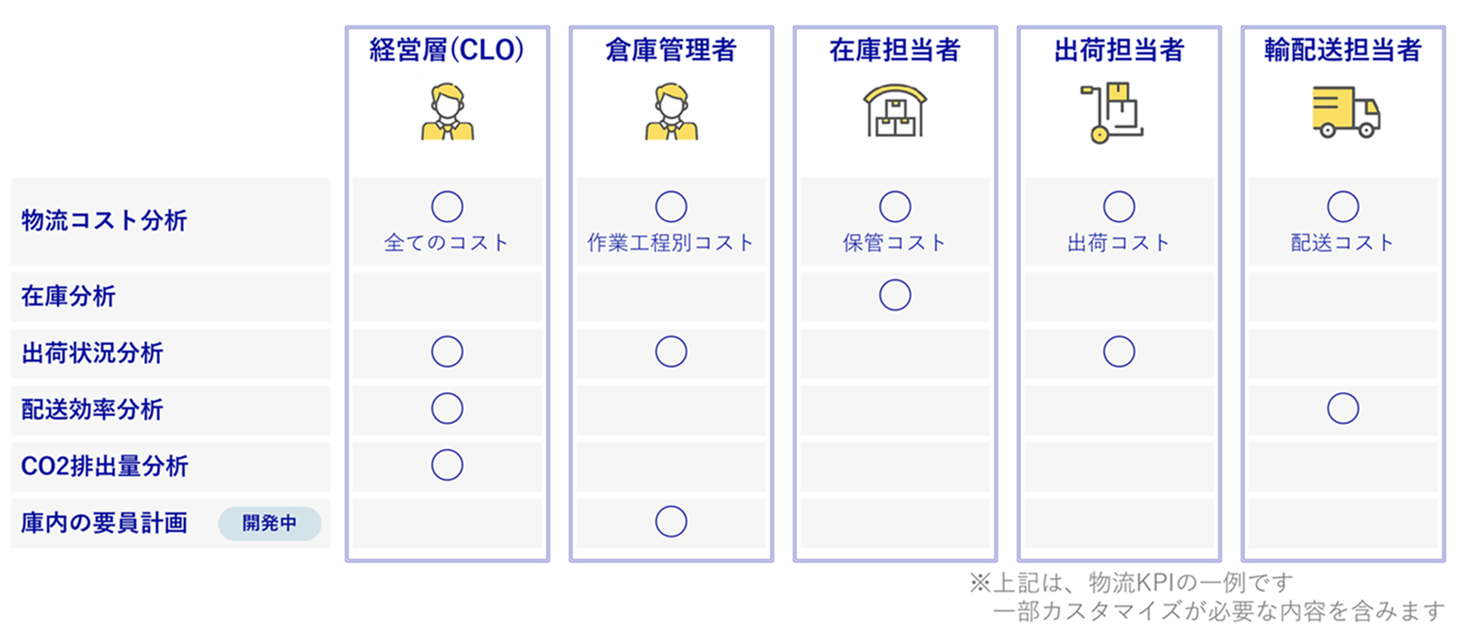

「LOGINECT®データ可視化」は、さまざまなデータソースの情報を収集・統合・集計して、物流KPIを出力します。役職ごとの業務に必要なデータを整理し、ダッシュボードにわかりやすく表示できるのが特徴です。

例えば、CLOであれば、日々の物流コストの状況や、配送先ごとの物流コストをグラフで視覚的に把握できます。直感的に状況がわかるため、早期の課題発見と対策が可能です。

また、データの収集と蓄積、クレンジングといった前工程のデータ準備を自動化できるため、ユーザー側でデータ整備を行う必要がありません。社内に専門の人材がいない場合もスムーズに導入いただけます。

「LOGINECT®データ可視化」の活用事例

データをもとにしたシミュレーションで配送コストを削減

当初、化粧品メーカー様では梱包内の空間容積率(※)が高い荷物の毎日配送により、余計な配送コストがかかっていました。そこで、「LOGINECT®データ可視化」で集約したデータをもとに、少量高頻度配送の納品先に対して配送頻度を削減した場合のシミュレーションを実施。特定エリアの少量高頻度配送を、隔日配送に切り替えることを決めました。

その結果、1回あたりの配送量が増え、1箱あたりに入れる商品の量も多くなったことで、梱包内の空間容積率が減少し、前年比20%の配送コスト削減効果を実現しています。

※空間容積率とは、パッケージの容積のうち、内容物以外の空間の割合を示すものです。

物流効率低下の要因を分析して配送を最適化

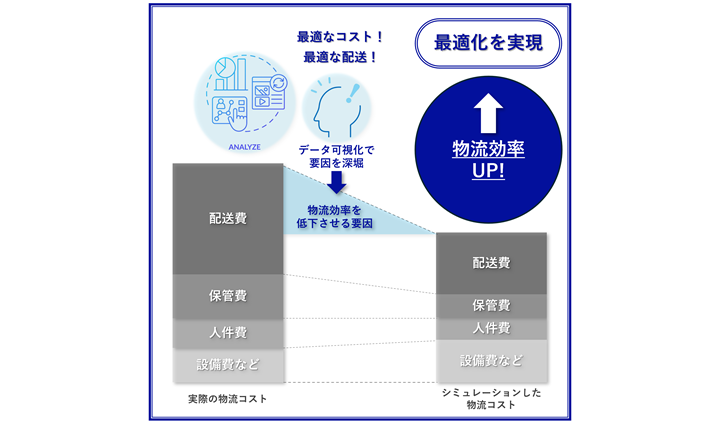

食品メーカー様は、少子高齢化や時間外労働規制に伴う労働力不足への対応に課題を感じていました。そこで、物流効率を向上させるため、「LOGINECT®データ可視化」で収集した物流データをもとに分析を行いました。

データから物流効率を低下させている要因を特定したことで、配送ルートや作業の見直しを行い、物流コストの最適化に成功しています。

物流効率化法への対応は「見える化」から

改正物流効率化法への具体的な対策を推進するためには、まず物流の「見える化」が欠かせません。可視化を実現するには、散在しがちな物流関連データの一元的な収集・蓄積・管理を進め、現状のコスト構造や生産性の分析を行うことが重要です。

まずデータを可視化することで、物流効率化の具体的な施策を検討するステップに移行できます。TOPPANでは、「LOGINECT®データ可視化」によるデータ管理の支援に加えて、ロボティクスやデジタルピッキングシステムの導入といった具体的な現場改善の施策まで、一貫したご支援が可能です。

物流効率化法の対応にあたり、「過去の物流データの蓄積ができていない」「配送効率向上のための分析に取り組みたいが、時間がかかる」といった課題を感じている方は、ぜひTOPPANデジタルへご相談ください。

2025.12.03