業務改善で生産性向上!

具体例と成功に導く進め方・アイデア

目次

1. なぜ今、業務改善が重要なのか?

1-1. 業務改善とは?~業務効率化との違い~

1-2. 変化の時代を乗り越えるための「重要性」

2. 業務改善の具体的な進め方と成功のポイント

2-1. ステップ1:現状把握による業務可視化と整理

2-2. ステップ2:課題の分析と優先順位付け

2-3. ステップ3:改善策の立案と目標設定

2-4. ステップ4:改善策の実行と効果測定

3. 【事例別】業務改善のアイデアと役立つフレームワーク

3-1. ノンコア業務の改善アイデア

3-2. 定型業務の改善アイデア

3-3. 業務フロー全体の改善アイデア

4. まとめ

企業が持続的に成長していくためには、生産性の向上と効率的な働き方が欠かせません。その実現のために注目されているのが「業務改善」です。業務改善は、単なる効率化にとどまらず、無駄や重複を省きつつ、組織全体のパフォーマンスを底上げする取り組みです。近年は人手不足や働き方改革、デジタル技術の進展などによって、従来のやり方を見直す必要性が高まっています。

本記事では、なぜ今業務改善が重要なのかを整理したうえで、具体的な進め方や成功のポイントを解説します。また、実際に活用できるアイデアやフレームワークも紹介し、日々の業務に取り入れやすい工夫を提案します。自社の業務改善に取り組みたい方や、生産性向上のヒントを探している方はぜひ参考にしてください。

なぜ今、業務改善が重要なのか?

現代のビジネス環境では、企業が直面する課題が複雑化し、変化のスピードも加速しています。人手不足や働き方改革の推進、市場競争の激化など、企業を取り巻く環境は日々変化しており、これらの課題に対応するためには業務改善が不可欠となっています。

単なるコスト削減にとどまらず、組織全体の生産性向上と競争力強化を実現する戦略的な取り組みとして、業務改善の重要性が高まっています。

業務改善とは?~業務効率化との違い~

業務改善とは、現状の業務を見直して課題を洗い出し、その課題を解決するための改善案を立案し実施することを指します。企業全体の生産性向上を目指すプロセスであり、組織の競争力強化と持続的な成長を実現するための戦略的な活動となります。

一方、業務効率化は、ムダなコストや時間を削減し、最小限の労力で最大限の成果を得るための仕組みづくりを指しています。業務効率化は業務改善に含まれる要素のひとつであり、より限定的な取り組みといえます。

| 観点 | 業務改善 | 業務効率化 |

| 目的 |

業務プロセス全体を根本から見直し、生産性、品質、コストなど、業務そのものの価値を高めること。 |

既存の業務プロセスを前提に、「ムリ・ムダ・ムラ」をなくし、時間や手間を削減すること。 |

| 範囲 |

組織全体や部門横断的な、広範囲で抜本的な改革。ビジネスプロセスそのものを変更することもある。 |

特定のタスクや個々の作業など、限定的で部分的な改善。既存のやり方を維持したまま効率を上げる。 |

| 具体例 |

・新しいシステムの導入 |

・ツールの導入による作業の自動化 |

業務改善における重要な観点として、品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery)のQCDがあります。品質向上は顧客満足度とリピート率を高め、コスト削減は利益率を改善し、納期短縮は顧客への提供価値を高めるなど、それぞれが企業の競争力向上に直結します。ただし、QCDはトレードオフの関係になることもあるため、バランスを取りながら改善を進めることが重要です。

この業務改善が成功すると、生産性の向上、コスト削減、従業員満足度の向上という3つのメリットを得られます。

➀生産性向上では、経営資源を最大限に活用して収益などの成果を生み出せるようになります。

②コスト削減では、人件費や光熱費、資材費用などの出費を見直して削減を図れるでしょう。

③従業員満足度の向上では、適切な人員配置によってストレスが軽減され、満足度向上が期待できます。

変化の時代を乗り越えるための「重要性」

現代の日本では、高齢化や従業員の賃金高騰といった、経営を圧迫するような要素が多くあります。企業を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、デジタル化の加速、法制度の改正、社会の価値観や倫理観の変化など、さまざまな要因に対応する必要があります。

業務改善への取組みがなかなか進まない場合、生産性の低下や競争力の喪失、従業員の離職といったリスクが生じる可能性があります。一方で、継続的な業務改善に取り組むことで、変化に対応できる柔軟性と成長力を身につけられるでしょう。社会や環境の変化に合わせて業務改善のサイクルを継続して実行できる業務環境を整備することが、企業の持続的な成長と変化への対応力向上につながります。

業務改善の具体的な進め方と成功のポイント

業務改善を成功させるためには、やみくもに取り組むのではなく、体系的なアプローチが必要です。適切な手順で進めることで、限られたリソースを効果的に活用し、確実な成果を得ることができます。

業務改善は以下の4つのステップで進めることが重要といえるでしょう。

・ステップ1:現状把握による業務可視化と整理

・ステップ2:課題の分析と優先順位付け

・ステップ3:改善策の立案と目標設定

・ステップ4:改善策の実行と効果測定

これらのステップを順序立てて実践することで、企業は持続的な成長と競争力強化を実現できます。

ステップ1:現状把握による業務可視化と整理

業務改善の第一歩は、現状の業務の全体像を正確に把握することです。まず部署ごとにどういった業務が発生しているのか洗い出しを行い、業務や課題を可視化する必要があります。

この段階では、どのような業務があり、誰がどれほどの時間をかけているかなどのほか、業務の流れ、業務の目的、工数・コストを把握します。担当者ごとの作業内容や所要時間を客観的なデータとして収集することで、改善すべき箇所が明確になるでしょう。

ステップ2:課題の分析と優先順位付け

可視化された情報をもとに、課題の分析を行います。課題を洗い出す際は、内容を整理するだけでなくなぜそうなってしまっているのか、原因まで詳細に分析する必要があります。

品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery)について担当者や管理者などにヒアリングを実施し、QCDやムリ・ムダ・ムラの観点から課題を整理・分類しましょう。すべての課題に同時に取り組むのは現実的ではないため、改善の効果と実行の容易さを軸に優先順位を決定することが重要です。

ステップ3:改善策の立案と目標設定

優先順位の高い課題に対して、具体的な改善策を立案します。改善策を考える際には、ECRSフレームワークが効果的です。

ECRSは排除(Eliminate)、結合(Combine)、交換(Rearrange)、簡素化(Simplify)の4つの原則で構成されており、体系的な改善案の検討を可能にします。

| 原則 | 考え方 | 具体例 |

|

Eliminate |

「その作業はそもそもなくせないか?」 |

・形骸化している定例会議の廃止 |

|

Combine |

「複数の作業を一緒にできないか?」 |

・複数の拠点で行っていた備品発注を本社で一括化する |

|

Rearrange |

「手順や場所、担当者を変えられないか?」 |

・作業Aの後にBを行う手順を、B→Aの順に変更して手戻りをなくす |

|

Simplify |

「もっと単純に、楽にできないか?」 |

・手書きだった伝票を、入力しやすいExcelテンプレートに変更する |

改善策を立案した後は、明確で測定可能な目標を設定することが重要です。曖昧な目標では成果を評価できないため、「〇〇を△△%削減する」といった具体的な数値目標を設定しましょう。

ステップ4:改善策の実行と効果測定

立案した改善策を実際に実行に移す際は、関係者への周知と段階的な導入が重要です。最初はパイロット的に小規模な範囲で試行し、効果を検証してから本格的な展開を行うことで、リスクを最小限に抑えられます。実行後は必ず効果測定を行い、設定した目標が達成できたかを客観的に評価する必要があります。

PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)のフレームワークを活用し、一度で終わらせることなく継続的な改善を回していくことで、持続的な成果向上を実現できるでしょう。

【事例別】業務改善のアイデアと役立つフレームワーク

業務改善を効果的に進めるためには、業務の性質に応じて最適なアプローチを選択することが重要です。企業の業務は大きく分けて、ノンコア業務、定型業務、業務フロー全体の3つの観点から改善策を検討できます。

それぞれの特性を理解し、適切な改善手法を適用することで、効率的な成果を得ることができるでしょう。

ノンコア業務の改善アイデア

ノンコア業務とは、直接的な利益創出には結びつかないものの、企業運営には不可欠な業務を指します。時間のかかるデータ入力や雑用に近いような業務を長く対応している従業員がいる部署も存在するでしょう。

このような専門性の低い業務に時間を取られ、コア業務に集中できなければ従業員の生産性が低下する恐れがあります。業績に繋がりにくい業務をアウトソーシングすることは、業務改善の対策としても有効です。

外部委託により、自社のコア事業に集中して取り組み、組織内に蓄積されたノウハウを活かして業務に取り組めるようになります。

定型業務の改善アイデア

定型業務とは繰り返し発生するルーティンワークを指しており、レポート作成、勤怠データ集計、メール送信、発注書の作成などが含まれます。定型業務や事務業務など、デジタル化できる業務がたくさんあるのも事実です。

RPAとは、人間が行っている定型的なコンピューター作業を自動化するテクノロジーです。勤怠データの集計、経費精算の処理、定型メールの送信などを自動化することで、人的ミスの削減と時間短縮を同時に実現できます。AIツールの活用により、問い合わせ対応や文書作成など、クリエイティブな業務も効率化が可能になるでしょう。

業務フロー全体の改善アイデア

特定の作業だけでなく、業務全体の流れを見直すことが業務改善の重要な要素となります。担当者の変更、業務の統合・分割、マニュアル化による標準化などの改善策により、業務の属人化を防ぎ、誰が担当しても一定の品質を保てる体制を築くことができます。

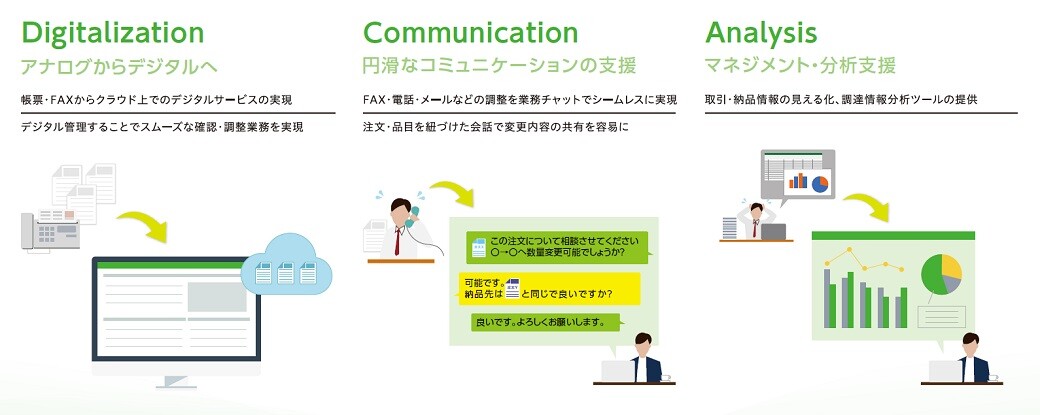

受発注業務における具体的な改善策として、TOPPANのクラウド型受発注システム「SDNECT®」があります。このシステムは、電話やFAX、メールなどを使って行われる発注・調達業務の効率化を実現し、企業間取引で発生していた注文と同時に行われるFAXや電話での細かい調整や例外処理対応をデジタル化します。

SDNECT®は電子帳簿保存法に対応し、JIIMA認証を取得しているため安心して導入できます。CSVファイルでのデータ連携が可能なため既存システムへの改修は不要で、基本料金は月額2万円から、申込書受領から最短約1ヶ月で運用開始が可能です。

導入により受注ミスの削減、問い合わせ対応工数の削減、ペーパーレス化の実現などのメリットを得られるでしょう。

まとめ

業務改善は現代企業にとって必要不可欠な取り組みであり、QCDの観点から組織全体の価値向上を目指す戦略的な活動です。ノンコア業務のアウトソーシング、定型業務のデジタル化、業務フロー全体の見直しといったアプローチを体系的に実行することで、生産性向上とコスト削減を同時に実現できます。

重要なのは、業務改善が一度きりのイベントではなく、継続的な取り組みであることです。社会や環境の変化に合わせて業務改善のサイクルを継続して実行できる業務環境を整備していくことが、企業の持続的な成長につながります。まずは現状の業務を洗い出すところから始め、可視化による第一歩を踏み出しましょう。

2025.09.30