介護施設の年間行事一覧

月別のイベント企画や目的を解説

介護施設では、入居者が四季の移ろいを感じられるように、年間を通じてさまざまな行事やイベントが企画されています。お花見や夏祭り、敬老の日の催し、クリスマスやお正月の行事など、月ごとに行われるイベントは日々の生活に彩りを添えるだけでなく、心身の健康や交流の促進にもつながります。

本記事では、介護施設で年間行事を行う目的とメリットを整理し、春夏・秋冬ごとの具体的な企画例を紹介します。さらに、毎月のレクリエーションを効率的に進めるためのサービスも取り上げていますので、施設運営やイベント企画の参考にしてください。

■介護施設で年間行事を行う目的とメリット

1|日常生活に季節の彩りを加える

2|新たな生きがいと生活のハリを生み出す

3|コミュニケーション機会の創出

■【月別】介護施設の年間行事カレンダー

■春夏(3月~8月)の楽しいイベント企画例

1|3月・4月・5月の行事:春の訪れを祝う

2|6月・7月・8月の行事:夏を元気に乗り切る

■秋冬(9月~2月)の心温まるイベント企画例

1|9月・10月・11月の行事:実りの秋を満喫する

2|12月・1月・2月の行事:冬の伝統と温かさに触れる

■毎月のレクリエーション企画を効率化する「WAN-かいご」の活用

■まとめ

■介護施設で年間行事を行う目的とメリット

介護施設では、利用者の皆さんの生活をより豊かにするために、年間を通じてさまざまな行事やイベントを実施しています。これらの行事は単なる娯楽ではなく、利用者の心身の健康維持や生活の質の向上において重要な役割を担っているのです。

季節の移り変わりを感じること、新しい楽しみを見つけること、そして人とのつながりを深めることは、介護施設での生活において欠かせない要素となっています。

1|日常生活に季節の彩りを加える

介護施設での生活は、毎日が同じルーティンの繰り返しになりやすく、単調になりがちです。特に身体が不自由で外出が難しい利用者にとって、季節の行事やイベントは四季の移り変わりを感じることができる貴重な機会となります。施設内で過ごす時間が長い方々にとって、季節のイベントは時の流れを実感し、自然のリズムを体感できる大切な時間なのです。

季節の行事では、その時期ならではの特別な料理やデザートが提供されることが多くあります。春には桜餅、夏にはそうめん、秋には栗ごはん、冬にはおせち料理など、季節を感じさせる食事が日常に変化と彩りをもたらします。また、施設内の装飾も季節に合わせて変更され、視覚的にも季節感を楽しむことができるでしょう。

こうした工夫により、外出が困難な利用者でも、施設内にいながら四季の美しさや季節の恵みを存分に味わうことが可能になります。

2|新たな生きがいと生活のハリを生み出す

年間行事やイベントは、普段の生活とは異なる特別な体験を提供します。いつもと違う刺激があることで生活にハリが生まれ、楽しみが増えて気持ちも充実し、心身の状態に良い影響をもたらすのです。「来月はどんなイベントがあるのかな」「次の行事には絶対に参加したい」といった期待感が、利用者の生きがいとなることも少なくありません。

イベントへの参加は、利用者の意欲や自発性を引き出す重要なきっかけとなります。手作業を伴う準備への参加、歌や踊りへの挑戦、作品づくりなど、普段とは違う活動に取り組むことで、新しい自分の可能性を発見することもあるでしょう。こうした体験の積み重ねが、日々の生活に前向きな気持ちをもたらし、心身の活性化につながります。

3|コミュニケーション機会の創出

介護施設での行事やイベントは、他の入居者や職員との交流を深める絶好の機会となります。普段はあまり話をしない入居者同士でも、イベントという共通の話題があることで自然と会話が生まれ、その後の日常生活でも気軽に話せる相手が増えていきます。共に楽しい時間を過ごすことで、利用者同士の絆が深まり、施設内の雰囲気も明るくなるでしょう。

さらに、多くの施設では地域の住民や学生、幼稚園児などとの交流イベントも実施されています。世代を超えた交流は、利用者にとって新鮮な刺激となり、社会とのつながりを実感できる貴重な機会です。子どもたちの元気な姿に触れることで活力をもらったり、地域の方々との会話を楽しんだりすることは、孤独感の解消にも大きく貢献します。

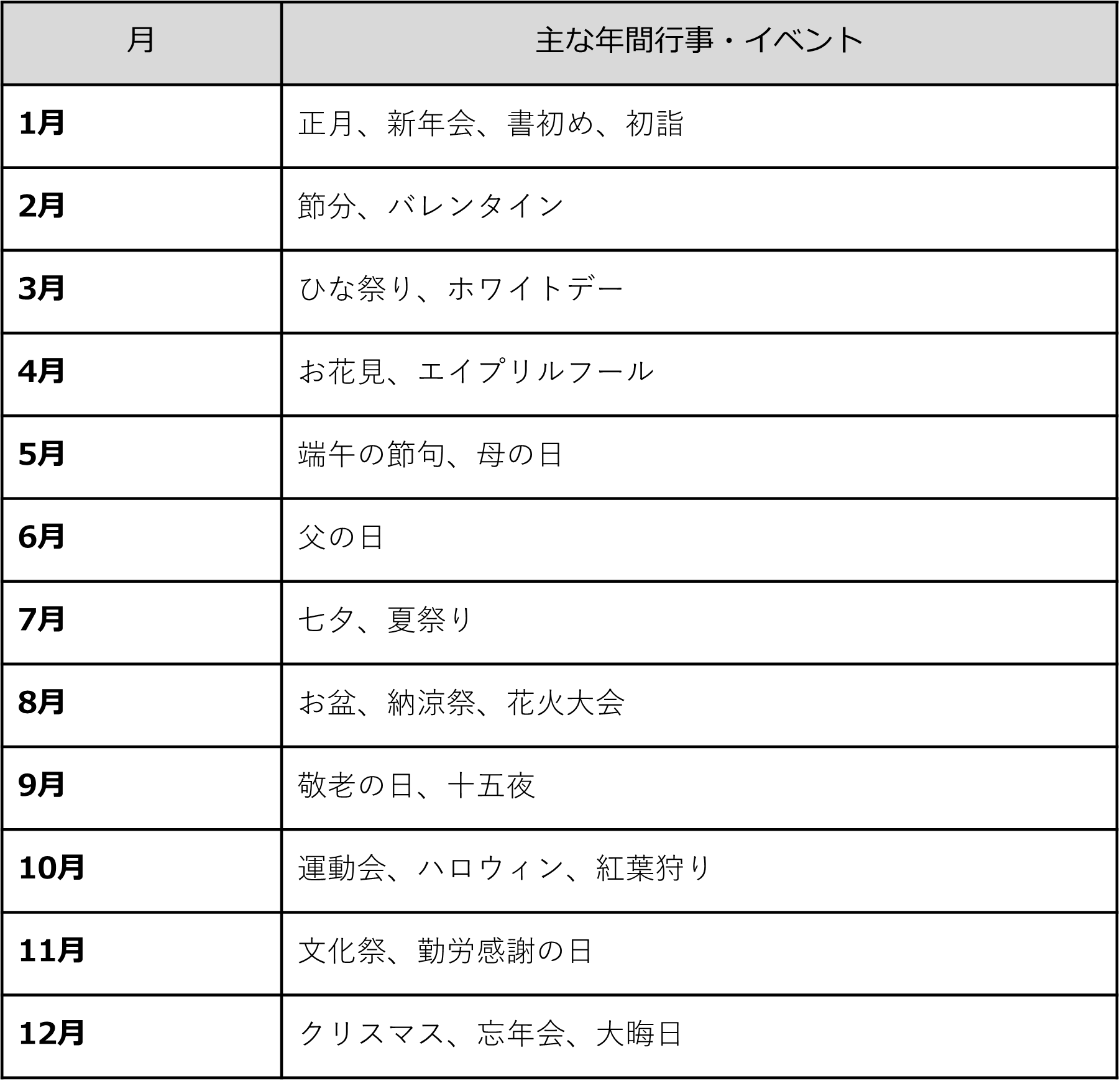

■【月別】介護施設の年間行事カレンダー

介護施設では、利用者の皆さんに四季の移り変わりを感じていただけるよう、年間を通じてさまざまなイベントや行事を企画しています。

以下の表は、多くの介護施設で実施されている代表的な年間行事をまとめたものです。この一覧を参考にすることで、年間のイベント計画を立てる際の基礎となる情報を把握することができるでしょう。ただし、各施設の特性や利用者のニーズによって実施内容は異なるため、これらはあくまで一般的な例としてご活用ください。

■春夏(3月~8月)の楽しいイベント企画例

春から夏にかけては、桜の開花や新緑、そして夏の暑さなど、季節の変化を強く感じる時期です。介護施設では、この時期ならではの行事を通じて、利用者の皆さんに季節感を味わっていただくための工夫を凝らしています。

以下では、3月から8月までの代表的なイベントの企画内容と、実施における注意点をご紹介します。

1|3月・4月・5月の行事:春の訪れを祝う

春の訪れとともに、介護施設では温かな雰囲気に包まれた行事が数多く開催されます。この時期は、冬の寒さから解放され、利用者の皆さんの活動意欲も高まる季節です。

春の代表的なイベントとして、以下のような企画を紹介します。

ひな祭り(3月):

ちらし寿司作り、ひな人形の飾りつけ、甘酒の提供など、五感で楽しめる企画を行います。利用者の皆さんが折り紙や塗り絵でオリジナルのひな人形を作ることで、手先の運動にもつながるでしょう。施設全体をひな祭りの装飾で華やかに飾りつけることで、明るい雰囲気も演出できます。

お花見(4月):

施設近隣の公園への外出企画や、室内で桜の飾り付けをして楽しむ「インドア花見」のアイデアを取り入れます。外出が難しい場合は、みんなで桜の木を制作したり、買ってきた桜の花を飾って鑑賞することで春を感じていただけます。お花見特別メニューとしてお弁当を提供すれば、より一層楽しい時間になるでしょう。

母の日(5月):

職員からのプレゼント贈呈、美容レクリエーションなど、女性利用者が喜ぶ企画を実施します。メイクやネイルなどの美容サービスは特に人気があります。ご家族を招いて母の日の食事会を開催する施設もあり、感謝の気持ちを伝える貴重な機会となっています。

2|6月・7月・8月の行事:夏を元気に乗り切る

梅雨から真夏へと移り変わるこの時期は、暑さ対策を考慮しながらも、夏ならではの楽しさを存分に味わえる行事を企画します。利用者の体調管理に配慮しつつ、活気あふれる夏のイベントを楽しんでいただくため、以下のような企画をご紹介します。

父の日(6月):

メッセージカード贈呈や、ノンアルコールビールで楽しむ「居酒屋イベント」など、男性利用者に向けた企画を行います。赤提灯や暖簾など、居酒屋らしさが出る飾り付けで雰囲気を演出するのがポイントです。ジョッキグラスを用意すれば、現役時代を思い出し懐かしい気持ちになる方も多いでしょう。

七夕(7月):

短冊への願い事記入、笹の飾りつけ、七夕ゼリー作りなど、参加しやすいレクリエーションを企画します。座ったままでも楽しめる内容にすることで、全員が参加できるようになります。提灯などの飾りも利用者と一緒に作成すれば、準備段階から楽しめ、脳の活性化にもつながります。

夏祭り(8月):

ヨーヨー釣りやかき氷などの屋台、盆踊り、スイカ割りなど、室内で安全に楽しめる夏祭りのアイデアを取り入れます。座りながらでも参加できる振り付けの盆踊りは、皆さんに好評です。ご家族や地域の方を招待すれば、施設全体がにぎやかになり、世代を超えた交流の場にもなるでしょう。

熱中症対策を考慮した、室内でのイベントの工夫点として、涼しい環境での実施と水分補給の時間を十分に確保することが重要になります。

■秋冬(9月~2月)の心温まるイベント企画例

秋から冬にかけては、収穫の喜びや年末年始の伝統行事など、日本の文化を感じられる行事が多い時期です。紅葉の美しさから雪景色まで、季節の変化を楽しみながら、利用者の皆さんに温かな時間を過ごしていただけるよう、さまざまな工夫を凝らしたイベントを企画するとよいでしょう。

1|9月・10月・11月の行事:実りの秋を満喫する

秋は収穫の喜びと文化的な活動が盛んになる季節です。過ごしやすい気候の中で、利用者の皆さんが積極的に参加できる行事が多く、創作活動や芸術鑑賞など、心豊かな時間を過ごせる機会となります。

秋の代表的なイベントとして、以下のような企画を紹介します。

敬老の日(9月):

職員からのプレゼント贈呈、長寿のお祝い会、外部ボランティアによる演奏会などの企画を実施します。ご家族や近所の方を招いて敬老会を開催し、感謝の気持ちを込めた手紙やハンカチなどをプレゼントすることで、利用者の皆さんに特別な日を感じていただきます。お芝居や美容サービスなどの外部サービスを利用する施設もあるでしょう。

ハロウィン(10月):

仮装用の衣装作り、カボチャを使ったお菓子作り、近隣の子供たちとの交流イベントなどを開催します。施設をハロウィン風の装飾で飾りつけ、近くの保育園の子どもたちを呼んでお菓子を配るなど、世代を超えた交流が楽しめます。衣装作りやお菓子のラッピングも利用者と一緒に行うことで、準備段階から楽しめるイベントとなります。

文化祭(11月):

利用者が作成した作品(習字、絵画、手芸など)の展示会や、お茶会などの企画を行います。外部からプロの講師を招いてお茶会や生花教室を開催する施設もあり、本格的な文化体験ができるでしょう。

紅葉狩りに行けない場合の、室内での紅葉の楽しみ方として、紅葉の飾りつけや写真展示などで秋の風情を演出します。

2|12月・1月・2月の行事:冬の伝統と温かさに触れる

年末年始を中心に、日本の伝統文化や家族の温かさを感じられる行事が続く冬の季節。寒い時期だからこそ、施設内で皆が一つになって楽しめる温かなイベントを通じて、利用者の皆さんに心温まる時間を提供します。

冬の代表的なイベントとして、以下のような企画を紹介します。

クリスマス(12月):

クリスマスツリーの飾りつけ、ケーキ作り、職員によるハンドベル演奏会、プレゼント交換会などを実施します。利用者と職員が一緒に飾り付けをすることで、準備の段階から楽しい時間を共有でき、クリスマスムードを盛り上げます。職員がサンタの格好をしてプレゼントを渡すのもおすすめです。また、利用者の皆さんもサンタの帽子を被るなど簡単な衣装を身に纏えば、よりイベントの主役感が出て、みんなが楽しく過ごせるでしょう。

正月(1月):

福笑い、かるた、書初めなどの正月遊びや、おせち料理、七草がゆといった行事食の提供を行います。新年会を開催し、一年の始まりを皆で祝う特別な時間となるでしょう。施設によっては入居者・職員の全員で初詣に出かけるところもあります。また、職員による余興を楽しんだり、一年を振り返る写真や動画をスクリーンで流せば、記憶を思い出すきっかけにもなり、脳の活性化にもつながります。

節分(2月):

職員が鬼に扮して行う豆まきや、恵方巻き作りなどの企画を実施します。豆まきでは誤飲に配慮し、豆を袋に入れたまま投げたり、豆に見立てたボールを使うなどの工夫をします。節分は「四季が移り変わる節目」のことをいい、季節の変わり目は邪気が生じやすいと言われていることから、無病息災を願う昔から伝わる伝統行事です。

■毎月のレクリエーション企画を効率化する「WAN-かいご」の活用

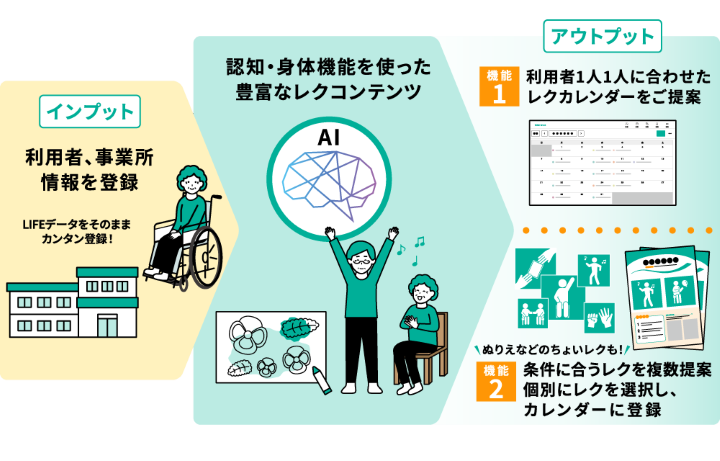

介護施設では毎月の行事やレクリエーションの企画が職員にとって大きな負担となっています。利用者一人ひとりに適切なレクリエーションを選ぶことが難しく、準備にも多くの時間がかかるという課題があります。さらに、レクリエーションのネタ切れやマンネリ化により、利用者が飽きてしまうことも少なくありません。

このような悩みを解決する手段として、TOPPANの『WAN-かいご』が効果的です。このサービスは700種類以上の豊富なレクリエーションコンテンツを提供しており、毎日のレクリエーションでも飽きることがありません。体操やレクリエーションは「体を動かす」「頭を使う」「みんなで楽しい」といったカテゴリーに分類され、目的や条件別にシステム上で簡単に検索できるようになっています。

特に便利な機能として、利用者の身体状況に応じた検索機能があります。麻痺がある利用者がいる場合は検索条件として選択でき、機能改善やQOL・ADL維持向上など目的別にもレクリエーションを検索することが可能です。すべてのコンテンツはPDFで出力できるため、準備や共有も簡単に行えます。このように『WAN-かいご』を活用することで、職員の負担を軽減しながら質の高いサービス提供が実現できるでしょう。

■まとめ

介護施設の年間行事は、利用者の生活の質を向上させる重要な取り組みです。季節ごとの行事を通じて、施設内にいながら四季の移り変わりを感じることができ、日常生活に彩りと生きがいがもたらされます。春のお花見から冬のクリスマスまで、各月の行事は利用者の心身の活性化を促し、他者とのコミュニケーション機会を創出する大切な役割を果たしています。

職員にとって毎月の企画は負担となることもありますが、『WAN-かいご』のようなサービスを活用することで効率的な運営が可能となります。年間を通じた計画的な行事運営により、利用者の充実した施設生活を支援していくことが大切です。

2025.10.31