デイサービスレクリエーション例20選!

種類や目的・盛り上がる人気のレクとは

デイサービスにおいて、レクリエーションは心身の健康維持や交流の場として欠かせない存在です。参加者の楽しみを引き出し、生活の質を向上させる目的で行われるレクリエーションには、体を動かすものや頭を使うもの、指先や口腔機能を高めるものなど、さまざまな種類があります。

本記事では、デイサービスで盛り上がるレクリエーション例20選を具体的に紹介し、事前準備や当日の流れ、注意点についても詳しく解説します。さらに、参加者に合わせたレクリエーションをAIが提案する「WAN-かいご」にも触れ、現場で役立つ情報をお届けします。デイサービスの活動をより充実させたい方は、ぜひ参考にしてください。

■デイサービスのレクリエーションとは

1|レクリエーションの目的

2|レクリエーションの種類

■盛り上がるレクリエーション例20選

【体を動かす】レクリエーション例

1|ダンス

2|バトンリレーゲーム

3|紙コップゴールシュート

4|ピンポンゴルフ

5|棒サッカー

【頭を使う】レクリエーション例

1|クイズ・なぞなぞ

2|文字シャッフルゲーム

3|間違い探しゲーム

4|連想ゲーム

5|計算ゲーム

【指先を使う】レクリエーション例

1|折り紙

2|お手玉

3|手芸

4|塗り絵

5|新聞戻しゲーム

【口腔機能を高める】レクリエーション例

1|顔ジャンケン

2|パタカラ体操

3|吹き矢

【歌や音楽を使う】レクリエーション例

1|イントロクイズ

2|合唱

■デイサービスレクリエーションの事前準備

1|参加者の状態や趣向を把握する

2|会場の規模や職員の配置を決める

3|レクで使用する小道具を準備する

■デイサービスレクリエーションの当日の流れ

①会場に参加者を誘導する

②始めの挨拶を行う

➂プログラム全体の説明をする

④レクリエーションのルールを説明する

⑤レクリエーションを実施する

⑥雑談やお茶を飲む時間を作る

■デイサービスレクリエーションを行う際の注意点

1|参加を無理強いしない

2|安全に気を配る

3|参加者に合わせたレベルを設定する

■参加者に合わせたレクをAIが提案|「WAN-かいご」とは

■まとめ

■デイサービスのレクリエーションとは

デイサービスでは、利用者の心身機能の維持・向上を目指し、日常的にレクリエーションが行われています。単なる娯楽としてだけでなく、認知機能の刺激や運動機能の改善、コミュニケーションの活性化など、さまざまな目的を持って実施されています。

1|レクリエーションの目的

デイサービスのレクリエーションには、高齢者の自立した生活を支援する重要な目的があります。まず、運動不足の解消や身体機能の維持・向上が挙げられます。適度な運動を通じて、筋力や体力の低下を防ぎ、生活リズムの改善にもつながります。

また、クイズや手先を使う活動を通じて、認知機能を刺激することも大切な目的です。このような活動は、脳の活性化を促し、認知症の予防や進行抑制に効果が期待できます。

さらに、他の利用者やスタッフとの交流を通じて、コミュニケーション能力や社会性を維持することも重要な目的となっています。レクリエーションを通じた交流は、不安や緊張の解消、ストレス軽減にも効果的です。

2|レクリエーションの種類

デイサービスで実施されるレクリエーションは、目的や効果に応じて大きく以下の種類に分類されます。それぞれ特徴的な効果が期待できるため、利用者の状態や目的に合わせて選択することが重要です。

| 種類 | 期待できる効果 |

| 体を動かすレクリエーション | リハビリ効果や生活リズムの改善、ストレス解消が期待できる。ハードな運動は避け、誰でも気軽に参加できる内容で実施される。 |

| 頭を使うレクリエーション | クイズや言葉遊びなどを通じて、脳を活性化させ、認知症予防や進行抑制に効果がある。普段と異なる部分の脳を使うことで、より高い効果が期待できる。 |

| 指先を使うレクリエーション | 料理や工作などの創作活動を通じて、手先の細かい動きを維持する。これにより、認知能力低下の予防効果も期待できる。 |

| 口腔機能を高めるレクリエーション | 発声や嚥下機能を維持・向上させ、誤嚥性肺炎の予防につながる。楽しみながら自然と口腔機能を鍛えることができる。 |

| 歌や音楽を使うレクリエーション | リラックス効果や不安解消が期待できる。人間関係の悩みや施設での緊張感を和らげ、ストレスの軽減にも効果的。 |

これらの種類を組み合わせることで、より効果的なレクリエーションプログラムを作ることができ、利用者の心身機能の維持・向上に役立てることができます。

■盛り上がるレクリエーション例20選

デイサービスでは、利用者の身体状況や興味に合わせてさまざまなレクリエーションが実施されています。ここでは、現場で人気の高いレクリエーションを目的別に紹介していきます。

それぞれの特徴や実施方法を理解することで、より効果的なプログラム作りに活用できます。

【体を動かす】レクリエーション例

体を動かすレクリエーションは、リハビリ効果と楽しさを兼ね備えた活動です。適度な運動を通じて生活リズムを整え、運動不足の解消にもつながります。ハードな動きは避け、誰もが気軽に参加できる内容で実施します。

1|ダンス

体を動かすレクリエーションは、リハビリ効果と楽しさを兼ね備えた活動です。適度な運動を通じて生活リズムを整え、運動不足の解消にもつながります。ハードな動きは避け、誰もが気軽に参加できる内容で実施します。

2|バトンリレーゲーム

バトンリレーゲームは、円になって座り、時計回りにバトンを受け渡していくチーム対抗のゲームです。バトンは参加人数の約20%程度を用意し、色違いのものを準備します。音楽が止まったタイミングで特定の色のバトンを持っている人が「罰ゲーム」を受けるルールを取り入れると、さらに盛り上がります。握力の強化にもつながるため、楽しみながら機能訓練の効果も期待できます。

3|紙コップゴールシュート

点数の書かれた紙コップを横向きに設置し、ピンポン玉を転がして入れるゲームです。座ったままでも参加できる上、競争性があるため場も盛り上がりやすいレクリエーションです。車いすの方も無理なく参加できるよう、紙コップまでの距離は参加者の状態に応じて調整します。

4|ピンポンゴルフ

点数の異なる的を設置し、ピンポン玉を転がして入れるゲームです。規定回数を投げ終えた後に点数を集計し、高得点を競います。的となる紙コップなどを横向きに配置し、参加者が投げやすい位置に設定します。座りながらでも楽しめる競技性のあるレクリエーションとして人気があります。

5|棒サッカー

参加者が2チームに分かれ、椅子に座った状態で棒を使ってボールを打ち合い、相手のゴールを狙うゲームです。棒でボールを打つ動きを通じて、腕力だけでなく反射神経や動体視力も刺激されます。使用する棒は軽くて扱いやすいものを選び、周囲の参加者にぶつからないよう適度な間隔を確保して実施します。

【頭を使う】レクリエーション例

認知機能を刺激するレクリエーションは、楽しみながら脳を活性化できる重要な活動です。クイズや言葉遊びなどを通じて、自然と脳を使うことで認知症予防や症状の進行抑制に効果が期待できます。

参加者の状態に合わせて難易度を調整し、達成感を得られる内容にすることが大切です。

1|クイズ・なぞなぞ

脳を使いながら簡単に楽しめるレクリエーションとして、クイズやなぞなぞが人気です。ことわざや間違い探しなど、参加者の身体状況や理解力に合わせて問題を選びます。全員が答えやすいよう、4択問題にしたり、ヒントを用意したりすることで、より多くの方が楽しめる工夫も効果的です。

2|文字シャッフルゲーム

ホワイトボードに文字を羅列し、それらを組み合わせて正解となる単語を当てるゲームです。正解となる単語を複数用意することで、より脳を活性化させる効果が期待できます。問題が難しく参加者が苦労している場合は、事前に準備したヒントを出すことで、スムーズな進行を図ることができます。

3|間違い探しゲーム

似通った2つのイラストを用意し、どの部分が間違っているかを探すゲームです。観察力や集中力を必要とするため、脳に適度な刺激を与えることができます。10種類ほどのイラストを準備し、その中から一つだけ形などが異なるものを当てる形式も可能です。頭を使う活動を通じて、認知機能の維持に役立てることができます。

4|連想ゲーム

司会者がお題を発表し、参加者がそれに関連する言葉を連想して紙に書いていくゲームです。例えば、お題が「犬」であれば、「小さい」「可愛い」といった言葉を連想します。各チームで発表し、答え合わせを行います。被らない言葉を考えることで、より高得点が得られる仕組みにすると、さらに盛り上がりを期待できます。

5|計算ゲーム

お金や時間など、日常生活に根付いているテーマを取り入れた計算ゲームを実施します。そろばんを使用したり、時計の読み方を組み合わせたりすることで、さまざまな形式の計算問題を作ることができます。手指を使う機会も多いため、指先の運動も兼ねた効果的なレクリエーションとなります。

【指先を使う】レクリエーション例

手先や指先を使うレクリエーションは、脳の活性化と認知機能の維持に効果的な活動です。作品作りを通じて達成感を味わえるだけでなく、日常生活で必要な細かな動作の維持・向上にもつながります。参加者の興味や技能に合わせて選択することで、より楽しく継続的な参加を促すことができます。

1|折り紙

大人の趣味としても人気がある折り紙は、手先の運動と認知症予防を兼ねたレクリエーションです。3月はひな人形、6月はあじさい、12月はクリスマスツリーなど、季節のイベントに合わせた作品作りを楽しむことができます。完成した作品は飾りつけやプレゼントとして活用でき、参加者の意欲向上にもつながります。

2|お手玉

お手玉を箱に投げ入れる簡単なゲームは、手先の運動に最適です。制限時間内にいくつ入れられるかを競うことで、ゲーム性も加わり楽しく取り組めます。

箱の入り口の大きさや投げる距離を調整することで、参加者の状態に合わせた難易度設定が可能です。

3|手芸

手芸は、裁縫や編み物だけでなく、針と糸を使わない簡単な作品作りも人気です。フェルトに布を貼り付けてコースターを作ったり、羊毛フェルトで季節の飾りを作ったりと、初心者でも楽しめる作品が多くあります。作品を自宅に持ち帰って使用できることも、参加意欲を高める要因となっています。

4|塗り絵

塗り絵は高齢者の趣味として人気が高く、手先の運動にもなるレクリエーションです。創作性が伴うため、本人のモチベーションを維持しやすい特徴があります。

完成した作品は施設内に飾ったり、家族にプレゼントしたりすることで、社会性を保つ効果も期待できます。体力を必要とせず、年齢に関係なく楽しめる活動です。

5|新聞戻しゲーム

丸めた新聞紙を足の指や裏を使って広げていき、参加者同士で速さを競うゲームです。足指の細かい動きを必要とするため、太ももや腹筋を鍛える効果も期待できます。

競争形式で実施することで場が盛り上がり、楽しみながら身体機能の改善を図ることができます。

【口腔機能を高める】レクリエーション例

口腔機能を維持・向上させるレクリエーションは、誤嚥性肺炎の予防や食事の充実にもつながる重要な活動です。発声や嚥下の機能を楽しみながら鍛えることで、自然と機能訓練の効果が得られます。

単調な口腔体操だけでなく、ゲーム性を取り入れることで継続的な参加を促すことができます。

1|顔ジャンケン

口を使ったじゃんけんゲームは、脳トレと誤嚥予防を同時に行える効果的なレクリエーションです。グーは「口をすぼめる」、チョキは「舌を出す」、パーは「口を大きく開ける」という動作を行います。

通常の嚥下体操と共通する動きが含まれているため、楽しみながら口腔機能を鍛えることができます。

2|パタカラ体操

自宅でも気軽に実施できる「パタカラ体操」は、誤嚥性肺炎を防ぐための介護予防体操として知られています。「パ」「タ」「カ」「ラ」と順番に発声することで、加齢により衰えがちな噛む力や飲み込む力を効果的に鍛えることができます。健康的な生活を送るための基礎となる口腔機能の維持・向上に役立ちます。

3|吹き矢

ゲーム感覚で呼吸機能を鍛えることができる吹き矢は、ただ楽しむだけでなく口腔機能の向上にも効果的な活動です。的までの距離は参加者の状態に応じて調整し、安全面に配慮しながら実施します。

競技性を取り入れることで、自然と深い呼吸を促すことができ、呼吸機能の強化につながります。

【歌や音楽を使う】レクリエーション例

歌や音楽を取り入れたレクリエーションは、心肺機能の維持向上だけでなく、心理的なリラックス効果も期待できる活動です。懐かしい音楽は記憶を呼び起こし、不安感や緊張感を和らげる効果があります。

また、参加者同士が自然と交流できる場面も生まれやすく、コミュニケーションの活性化にも役立ちます。

1|イントロクイズ

曲の冒頭部分を流して曲のタイトルを当てるイントロクイズは、集中力を養う効果が期待できるレクリエーションです。高齢者がよく知っている曲を選曲することで、昔の記憶を辿りながら考える機会となります。

早く正解した人が勝ちとなるルールで実施することで、より積極的な参加を促すことができます。懐かしい曲を通じて脳を活性化させる効果も期待できます。

2|合唱

童謡や懐かしい音楽を歌詞を見ながら全員で歌う合唱は、定番の音楽レクリエーションです。何度か歌った後に歌詞の一部を隠して記憶力クイズを行ったり、特定の文字だけ声を出さずに手を叩く「文字抜き合唱」を取り入れたりすることで、より楽しく脳を使う活動として展開できます。

仲間と一緒に歌うことで一体感も生まれ、心理面でもポジティブな効果が期待できます。

■デイサービスレクリエーションの事前準備

レクリエーションを効果的に実施するためには、計画的な準備が不可欠です。参加者の特性を理解し、適切な環境を整え、必要な道具を揃えることで、安全で楽しい活動を提供することができます。

以下では、具体的な準備の手順と重要なポイントを解説します。

1|参加者の状態や趣向を把握する

事務的な準備とは別に、レクリエーションに参加する利用者について深く理解することが重要です。身体状況はもちろん、過去の職業や趣味、特技、出身地などの情報を収集しましょう。このような事前情報は、興味を持って参加できる内容の選定や、不快感を与えない配慮に役立ちます。

人間性を理解しておくことで、本人にとって嫌なことを回避でき、また会話の話題作りにも活用できます。特に認知症の方や耳の遠い方、片麻痺のある方など、さまざまな身体状況の参加者がいることを考慮し、それぞれに適した参加方法を検討することが大切です。

さらに、参加者同士の相性や普段のコミュニケーションの様子も把握しておくと、グループ分けやチーム編成の際に役立ちます。参加者全員が楽しめるプログラムを提供するためには、このような丁寧な情報収集が欠かせない作業となります。

2|会場の規模や職員の配置を決める

実施するレクリエーションの種類によって必要なスペースは異なるため、会場の広さやレイアウトを事前に検討する必要があります。簡単なシミュレーションを行い、利用者とスタッフの立ち位置を決めておくことで、当日のスムーズな運営が可能になります。

特に介助が必要な利用者がいる場合は、スタッフの近くに配置するなど、きめ細かい工夫が必要です。車いすの方や移動に制限のある方が参加する場合は、十分な移動スペースを確保することも重要です。また、聴覚に不安のある方には、説明が聞き取りやすい位置に座っていただくなどの配慮も必要です。

3|レクで使用する小道具を準備する

道具が必要なレクリエーションを行う場合は、使う道具に故障や不備がないか、事前にしっかりと確認しておきましょう。当日に不足が発生するとレクリエーションが中断してしまう可能性があるため、予備を含めて余裕を持った数を準備しておくことが重要です。

ホワイトボードを使用する場合は、文字の大きさや色使い、見やすさを確認し、全員の位置から見える場所に配置します。また、クイズやゲームで使用する小道具は、安全性を十分に確認し、必要に応じて消毒や清掃も行います。

参加者の身体状況に応じて、道具の大きさや重さ、材質なども考慮しましょう。例えば、握力の弱い方でも扱いやすい軽い素材を選んだり、視力の低下した方でも認識しやすい色や形のものを用意したりするなど、細かな配慮が必要です。

■デイサービスレクリエーションの当日の流れ

レクリエーションを円滑に実施するためには、段階的な進行が重要です。

参加者が安心して楽しめるよう、以下の手順に従って進めていきましょう。

① 会場に参加者を誘導する

② 始めの挨拶を行う

③ プログラム全体の説明をする

④ レクリエーションのルールを説明する

⑤ レクリエーションを実施する

⑥ 雑談やお茶を飲む時間を作る

①会場に参加者を誘導する

レクリエーション会場の設営が完了したら、参加者に今日のプログラムを伝え、会場へと案内します。車いすの方や介助が必要な方の移動には特に注意を払い、安全な誘導を心がけましょう。全員が揃うまでの待ち時間には、BGMをかけるなどしてリラックスした雰囲気を作ります。

②始めの挨拶を行う

参加者が揃ったら、まず進行役が明るく挨拶をします。その後、参加者同士で挨拶を交わし、握手や軽いマッサージなど、スキンシップを取り入れることで自然と会話が生まれやすくなります。和やかな雰囲気作りがレクリエーションを成功させる第一歩となります。

➂プログラム全体の説明をする

本日のレクリエーションの内容や目的、終了予定時間などを分かりやすく説明します。また、気分が悪くなったときやお手洗いに行きたい時は遠慮なく声をかけるよう伝えておくことで、参加者が安心して活動に取り組めます。

④レクリエーションのルールを説明する

聴力や理解力が衰えている参加者もいるため、ルールはゆっくりと分かりやすく説明することが重要です。説明は一度に長くならないよう、ポイントごとに区切って行います。

スタッフが実際にやって見せることで、より理解が深まります。進行役が失敗例を見せて笑いを誘うのも効果的です。

⑤レクリエーションを実施する

ゲーム中は参加者への声かけを積極的に行い、場の雰囲気を盛り上げていきます。「ナイスキャッチ!」など、参加者の良いところを見つけて褒めることで、意欲的な参加を促すことができます。スタッフ自身が楽しむ姿勢を見せることで、参加者も自然と夢中になっていきます。

⑥雑談やお茶を飲む時間を作る

レクリエーション終了後は、活動の感想を聞いたり、達成感を共有したりする時間を設けます。チームメイトと握手を交わしたり、お茶を飲みながら雑談をしたりすることで、自然な交流が生まれます。次回のレクリエーション予定を伝え、最後は全員で挨拶をして締めくくります。

■デイサービスレクリエーションを行う際の注意点

レクリエーションを安全かつ効果的に実施するためには、いくつかの重要な注意点があります。参加者一人ひとりの意思や状態を尊重しながら、楽しい時間を提供することが大切です。

以下では、特に配慮が必要なポイントについて解説します。

1|参加を無理強いしない

レクリエーションの参加を呼びかけることは大切ですが、無理に参加を促すことは避けるべきです。本人にとって嫌なものを強制することは、ストレスとなってしまい、かえってレクリエーションから遠ざかる原因となります。

本人の希望をよく聞きながら、できるだけ楽しんでもらえるように配慮することが重要です。

2|安全に気を配る

高齢者は身体能力や判断力が衰えているため、安全性の確保が最も重要です。車いすの利用者には座ったまま参加できるレクリエーションを選び、耳の遠い方には近くで大きな声で説明するなど、参加者それぞれの状態に応じた配慮が必要です。また、参加者の体調を常に確認し、ケガのリスクを最小限に抑えるよう工夫することが大切です。

3|参加者に合わせたレベルを設定する

レクリエーションの内容が簡単すぎると子供扱いされていると感じ、難しすぎると自信をなくしてしまう可能性があります。参加者の身体状況や理解力に合わせて、適切な難易度を設定することが重要です。

達成感が得られる程度の課題を提供し、必要に応じてルールを柔軟に変更するなど、全員が楽しめる工夫が必要です。

■参加者に合わせたレクをAIが提案|「WAN-かいご」とは

■まとめ

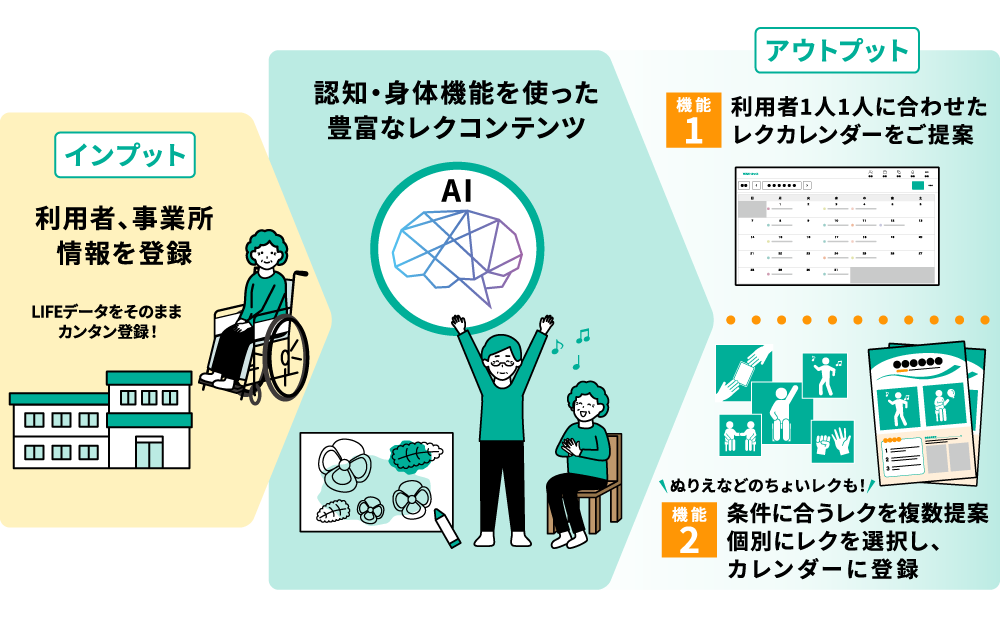

デイサービスでレクリエーションを企画する際、参加者一人ひとりの身体状況や興味に合わせた内容を考える必要があります。しかし、日々のレクリエーション準備には多くの時間と労力がかかり、スタッフの大きな負担となっているのが現状です。

そこでTOPPANは、150種以上のレクリエーションコンテンツの中から、利用者に適したプログラムをAIが自動で提案してくれるシステム「WAN-かいご」を開発しました。このシステムは、PCやタブレットから簡単に利用でき、認知機能や口腔機能など、目的に応じたレクリエーションを検索することができます。

「WAN-かいご」の特徴として、東京大学先端研との共同開発による学術的根拠に基づいたコンテンツを提供している点が挙げられます。各レクリエーションには詳細な説明や準備物、期待される効果が記載されており、経験の浅いスタッフでも安心して実施できます。また、麻痺のある方など、参加者の状態に合わせた検索も可能で、機能改善やQOL向上など、目的別のプログラム選択もできます。

システムの導入後は専門のサポート担当が付き、操作方法の習得までしっかりとサポートしてくれます。介護業務のDX化という点で、新卒採用時のアピールポイントとしても活用できるでしょう。まずは無料デモ体験から始められるので、レクリエーション業務の効率化をお考えの施設は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

デイサービスにおけるレクリエーション活動は、利用者の心身機能の維持・向上に不可欠な支援です。高齢化が進む現代において、身体機能の維持や認知症予防、コミュニケーションの促進など、多面的な効果が期待できるレクリエーションの重要性は増すばかりです。適切な準備と実施方法を理解し、参加者一人ひとりに合わせたプログラムを提供することで、より質の高いデイサービスを実現し、利用者の生活の質向上に貢献することができるでしょう。

2025.05.14