LIFE(科学的介護情報システム)とは?

活用メリットや方法をわかりやすく解説

高齢化が進む日本において、介護サービスの質と効率を同時に高める取り組みが求められています。その中で注目されているのが「LIFE(科学的介護情報システム)」です。LIFEは、利用者の状態やサービス内容などのデータを収集・分析し、より科学的な根拠に基づいた介護の提供を目指す国の取り組みです。

本記事では、LIFEシステムの基本的な仕組みや導入背景、介護現場での具体的な活用方法、さらにデータ活用によって得られるメリットについてわかりやすく解説します。2024年度の介護報酬改定によりアップデートされた新しいLIFEの内容も含め、最新情報を網羅。科学的介護を実践するために、ぜひ本記事を参考にしてください。

■LIFEシステムの基本概念と導入背景

1|科学的介護情報システム(LIFE)の定義と役割

2|高齢化社会における科学的介護の重要性

3|VISITとCHASEからLIFEへの変遷

■LIFEデータ活用のメリットと具体的な効果

1|利用者に合わせた質の高いケア提供の実現

2|データに基づくPDCAサイクルの確立

3|介護報酬加算による経営メリット

■LIFEの効果的な活用方法とフィードバック活用の手引き

1|LIFEへのデータ提出方法とタイミング

2|フィードバックデータの確認と分析ポイント

3|職員間での情報共有と改善案の作成

■2024年度介護報酬改定で変わった新LIFEシステム

1|フィードバック項目の見直しと操作性の向上

2|データ提出タイミングの統一

3|ADL維持等加算の改善ポイント

■エビデンスに基づく介護サービスの実践例

1|LIFE活用による介護現場の業務改善事例

2|介護レクリエーション提供サービス『WAN-かいご』の活用

2-1|AIによる個別化されたレクリエーション計画の作成

2-2|エビデンスに基づく質の高いレクで介護報酬加算も実現

2-3|レポート機能で「LIFE」のデータを可視化・分析可能

■まとめ

■介護現場における生産性向上の意義と必要性

LIFE(Long-term care Information system For Evidence)は、2021年4月から運用が始まった科学的介護情報システムです。日本語では「科学的介護情報システム」と訳され、介護施設や事業所が提供するケアの質向上を支援する目的で導入されました。

このシステムを通じて、高齢化社会における介護の課題に対応し、エビデンスに基づいた効果的なケアを実現することが期待されています。厚生労働省老健局老人保健課によると、LIFEは介護事業所においてPDCAサイクルを回すための重要なツールとして位置づけられています。

1|科学的介護情報システム(LIFE)の定義と役割

LIFEとは、利用者の状態やケアの計画・内容についてのデータを収集し、フィードバックを行う情報システムです。介護施設や事業所が記録している利用者の状態評価やケアの内容を一定の様式で入力すると、インターネットを通じて厚生労働省へ送信され、入力内容が分析された後、フィードバックとして施設や事業所に提供されます。LIFEから提供されるフィードバックには、「事業所毎のフィードバック」と「利用者毎のフィードバック」の2種類があります。

|

種類 |

役割 |

|

事業所毎のフィードバック |

全国の同じサービスを提供する施設・事業所における相対的な「位置」を確認できる |

|

利用者毎のフィードバック |

自施設や事業所での利用者の状態の「変化」を確認できる |

LIFEの主な目的は、介護事業所におけるPDCAサイクルを回すことであり、科学的な裏付けに基づくケアの質向上を支援します。

2|高齢化社会における科学的介護の重要性

日本の高齢化は急速に進行しており、厚生労働省の統計によると、2000年に65歳以上人口は2,187万人で高齢化率は17.2%でしたが、2020年には65歳以上人口が3,618万人、高齢化率が28.8%まで上昇しました。これに伴い、介護保険の総費用額も2000年の3.6兆円から2020年には12.4兆円と約3.4倍に増加しています。

こうした状況の中で「科学的介護」の重要性が高まっています。科学的介護とは「エビデンス(科学的根拠)に基づく介護」のことで、①科学的裏付けに基づいた介護の実践、②科学的に妥当性のある指標等のデータ収集・分析、③分析結果の現場へのフィードバックと改善という3つのステップで構成されています。科学的介護を実践することで、利用者一人ひとりに最適なケアを提供し、重症化を予防するとともに、介護職員の専門性向上にも寄与します。

3|VISITとCHASEからLIFEへの変遷

LIFEは、それまで別々に運用されていた2つのシステムを統合して誕生しました。

1つ目のVISIT(monitoring & eValuation for rehabIlitation ServIces for long-Term care)は2017年度から運用され、通所・訪問リハビリテーション事業所を対象に、リハビリテーション計画やリハビリテーション会議録などの情報を収集するシステムでした。

2つ目のCHASE(Care, HeAlth Status & Events)は2020年度から運用が開始され、すべての介護サービスを対象として総論・認知症・口腔・栄養に関する情報を収集していました。

2021年度の介護報酬改定により、VISITとCHASEが統合され、LIFEとして新たなスタートを切りました。この統合により、リハビリテーションに特化していたVISITのデータと、幅広い介護サービスをカバーするCHASEのデータを一元管理できるようになり、より包括的な科学的介護の実現に向けた基盤が整いました。

■LIFEデータ活用のメリットと具体的な効果

LIFEシステムを導入して得られるデータやフィードバックは、介護施設や事業所にとって多くのメリットをもたらします。フィードバックデータを積極的に活用することで、ケアの質向上や業務改善、さらには経営面でのプラス効果も期待できます。

LIFEは単なるデータ収集ツールではなく、科学的介護を実践するための強力な支援システムとして、日々の介護サービスの向上に役立てることが可能です。

1|利用者に合わせた質の高いケア提供の実現

LIFEデータを活用することによって、利用者一人ひとりに合わせた質の高いケアを実現できます。全国の事業者から集められたデータが蓄積されているため、利用者の状態に適したケア提供がより容易になります。数値化されたデータを基に、事業所内でケア方法について建設的な議論を行いやすくなる点も大きなメリットといえるでしょう。

具体的には、排便コントロールで一部介助を必要とする利用者の割合を全国平均と比較し、個々の利用者へのアプローチを検討するといった活用法が考えられます。こうしたデータの活用により、「なんとなく」ケア方法を決めることがなくなり、より科学的根拠に基づいた支援が可能になります。利用者にとっても、スタッフにとっても有益なシステムといえるでしょう。

2|データに基づくPDCAサイクルの確立

LIFEでは、データに基づいたPDCAサイクルを確立することで、継続的なケアの質向上を実現できます。収集したデータとフィードバックを活用して、常にケアの質を評価・改善していくプロセスが重要です。

LIFEの活用により、単なる経験や感覚に頼らず、客観的な指標に基づいた介護サービスの提供が可能になります。

【LIFE活用によるPDCAサイクルと具体的なケア改善プロセス】

|

段階 |

LIFEとの関連 |

具体的な活動内容 |

データ活用例 |

|

P (Plan) |

計画書の作成 |

提供するケアの目標設定や計画書の作成 |

• 他施設・事業所や利用者を比較して現状を把握する • 過去からの推移を確認し、変化の傾向を予測する • 全国平均との比較から自施設の特徴を理解する |

|

D (Do) |

計画書に基づくケア |

作成した計画に沿ったケアやサービスの提供 |

• データに基づいて設定した具体的な目標に向けたケアを実施する • 多職種で共有された指標に基づき連携してケアを行う |

|

C (Check) |

ケアの評価・記録 LIFEへのデータ提出 |

利用者の状態やケアの評価と記録 データをLIFEに提出 |

• 目標に対してどの程度近づいているかを客観的に把握する • 全国平均と差のある項目をピックアップする • 変化のあった項目とその要因を分析する |

|

A (Action) |

フィードバックに基づくケアの見直し |

LIFEからのフィードバックに基づいた計画書の改善 |

• 取り組みの成果を数値で確認し、見直すべき項目を特定する • ピックアップした項目が「解決すべき課題」かを検討する • 次の計画作成に活かすべきポイントを整理する |

このようなPDCAサイクルを継続的に実施することで、ケアの質が着実に向上していきます。

フィードバックデータをもとに定期的な見直しを行うことが、科学的介護の基本といえるでしょう。

3|介護報酬加算による経営メリット

LIFEデータの提出とフィードバックの活用は、経営面でも大きなメリットをもたらします。2021年度の介護報酬改定により、LIFEの活用が要件に含まれる加算が複数新設されました。これらの加算を算定することで、ケアの質向上と同時に収益改善も図れます。

【LIFE関連加算一覧表】

|

加算名 |

対象サービス |

単位数 |

主な算定要件の概要 |

|

科学的介護推進体制加算(Ⅰ) |

施設系サービス |

40単位/月 |

• 利用者ごとのADL、栄養状態、口腔機能等の基本情報をLIFEに提出 • フィードバックを活用したサービス計画の見直し |

|

科学的介護推進体制加算(Ⅱ) |

施設系サービス |

60単位/月 (特養・地域密着特養は50単位/月) |

• 加算(Ⅰ)の要件に加え、疾病状況や服薬情報等をLIFEに提出 • フィードバックを活用したサービス計画の見直し |

|

科学的介護推進体制加算 |

通所系・多機能系・居住系サービス |

40単位/月 |

• 利用者ごとの基本情報をLIFEに提出 • フィードバックを活用したサービス計画の見直し |

|

個別機能訓練加算(Ⅱ) |

通所介護等 |

20単位/月 |

• 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定していること • 個別機能訓練計画等の情報をLIFEに提出 • フィードバックを活用した機能訓練の実施 |

|

ADL維持等加算(Ⅰ) |

通所介護・特養等 |

30単位/月 |

• 評価対象期間が6ヶ月超の利用者が10名以上 • Barthel Indexの評価結果をLIFEに提出 • 調整済みADL利得の平均が1以上 |

|

ADL維持等加算(Ⅱ) |

通所介護・特養等 |

60単位/月 |

• ADL維持等加算(Ⅰ)の要件を満たすこと • 調整済みADL利得の平均が3以上 |

|

栄養アセスメント加算 |

通所系サービス等 |

50単位/月 |

• 管理栄養士を1名以上配置(または外部連携) • 多職種による栄養アセスメントの実施 • 栄養状態等の情報をLIFEに提出 |

|

口腔機能向上加算(Ⅱ) |

通所系サービス等 |

160単位/回 (月2回まで) |

• 口腔機能向上加算(Ⅰ)の要件を満たすこと • 口腔機能改善管理指導計画等をLIFEに提出 • フィードバックを活用した口腔機能向上サービスの提供 |

|

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) |

施設系サービス |

3単位/月 |

• 褥瘡発生リスク評価を3ヶ月に1回以上実施 • 評価結果をLIFEに提出 • 褥瘡ケア計画の作成・実施・見直し |

|

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) |

施設系サービス |

13単位/月 |

• 加算(Ⅰ)の要件を満たすこと • リスクがあるとされた入所者に褥瘡が発生していないこと |

|

排せつ支援加算(Ⅰ) |

施設系サービス |

10単位/月 |

• 排せつ介助が必要な入所者のケア改善見込みを評価 • 評価結果をLIFEに提出 • 多職種による支援計画作成・実施・見直し |

|

排せつ支援加算(Ⅱ) |

施設系サービス |

15単位/月 |

• 加算(Ⅰ)の要件を満たすこと • 排尿・排便のいずれかが改善、かつ悪化なしOR オムツ使用からなしに改善 |

|

排せつ支援加算(Ⅲ) |

施設系サービス |

20単位/月 |

• 加算(Ⅰ)の要件を満たすこと • 排尿・排便のいずれかが改善、かつ悪化なし • かつオムツ使用からなしに改善 |

|

自立支援促進加算 |

施設系サービス |

300単位/月 |

• 医師による6ヶ月に1回以上の自立支援評価 • 多職種による支援計画の策定・実施 • 評価結果をLIFEに提出、3ヶ月に1回の計画見直し |

|

栄養マネジメント強化加算 |

施設系サービス |

11単位/日 |

• 一定割合以上の管理栄養士配置 • 低栄養リスク高い入所者への集中的な支援 • 栄養状態等の情報をLIFEに提出 |

|

口腔衛生管理加算(Ⅱ) |

施設系サービス |

110単位/月 |

• 口腔衛生管理加算(Ⅰ)の要件を満たすこと • 口腔衛生等の管理情報をLIFEに提出 |

これらの加算を算定することによる経営効果は以下のように試算できます。

例:通所介護事業所(定員30名、平均利用者25名/日、月間営業日25日の場合)

|

加算名 |

単位数 |

算定人数 |

月間増収単位数 |

月間増収額(10円/単位の場合) |

|

科学的介護推進体制加算 |

40単位/月 |

100名 |

4,000単位 |

40,000円 |

|

個別機能訓練加算(Ⅱ) |

20単位/月 |

80名 |

1,600単位 |

16,000円 |

|

ADL維持等加算(Ⅰ) |

30単位/月 |

100名 |

3,000単位 |

30,000円 |

|

口腔機能向上加算(Ⅱ) |

160単位/回×2回 |

30名 |

9,600単位 |

96,000円 |

|

合計 |

18,200単位 |

182,000円 |

この試算例では、すべてのLIFE関連加算を算定した場合、月額で約18万円の増収が見込めます。これは年間では約218万円の収益改善効果に相当しし、LIFEの活用によるケアの質向上と並行して、収益面でも大きなメリットがあることがわかります。

■LIFEの効果的な活用方法とフィードバック活用の手引き

LIFEシステムを最大限に活用するためには、適切なデータ提出とフィードバックの活用が不可欠です。現場での業務に組み込みやすい方法でデータを収集・提出し、得られたフィードバックを分析して改善につなげる一連の流れを確立することが重要です。

ここでは、LIFEへのデータ提出の具体的な手順から、フィードバックデータの分析ポイント、そして職員間での情報共有と改善案作成までの実践的な手法について解説します。

1|LIFEへのデータ提出方法とタイミング

LIFEへのデータ提出方法は主に2つあります。1つ目は「LIFEへの直接入力」で、LIFEの画面上の入力フォーマットから手入力によりデータを登録する方法です。この方法は、介護記録ソフトの使用状況に関わらず、インターネット接続があれば全ての介護事業所で利用できる利点があります。

2つ目は「CSVファイルの取り込み」で、LIFEに対応した介護記録ソフトを用いている場合に可能です。介護記録ソフトで記録している情報をCSVファイル形式で出力し、LIFEへ取り込む方法です。この方法ならデータの二重入力が不要なため、業務負担を軽減できるでしょう。ただし、介護ソフトがLIFEのフォーマットでのCSVファイル出力に対応しているか事前確認が必要です。

データ提出の頻度は、2024年度介護報酬改定により、ほとんどの加算で「少なくとも3か月に1回」に統一されています。ただし、ADL維持等加算などは従来の提出頻度から変更されていない点に注意が必要です。また、データ提出の期限は毎月10日までとなっており、締め切りを過ぎると当該月の加算が得られなくなる可能性があります。加算の算定要件を確認した上で、提出頻度と期限を管理することが大切です。

2|フィードバックデータの確認と分析ポイント

LIFEからのフィードバックは、事業所単位と利用者単位の2種類があります。事業所単位のフィードバックでは、自施設・事業所の利用者の状態や、全国の同じサービスを提供する施設・事業所における相対的な位置を確認できます。

一方、利用者単位のフィードバックでは、各利用者の直近と過去の状態を比較し、変化を把握することができます。これらのフィードバックを効果的に活用することで、サービスの質向上につながります。

フィードバックデータを確認する際の主なチェックポイントは以下の通りです。

・全国平均と比較して、自事業所の数値はどうか(低い項目・高い項目など)

・どのような項目で変化があったか

・変化がなかった場合でも、「取組の効果として良い状態を維持している」のか「低い数値が維持され、事業所の課題となっている」のか

フィードバックのダウンロードは、LIFEのトップ画面から「フィードバックダウンロード」を選択し、必要なファイルを選んで行います。2024年度報酬改定対応の事業所フィードバックは2024年11月26日から掲載が開始され、利用者フィードバックは2025年1月以降に掲載が予定されています。

3|職員間での情報共有と改善案の作成

フィードバックデータを効果的に活用するためには、事業所内の職員間で情報を共有し、改善案を作成することが重要です。サービス担当者会議などの既存の場を活用するほか、LIFEのフィードバックが掲載されたタイミングで、データ活用のための会議を設けている事業所もあります。こうした会議の場で、ケアプランや介護計画とあわせてフィードバックの内容を確認し、利用者及び介護施設・事業所の現状や、これまでに実施した取組による変化について気づいたことを共有しましょう。

取り組むべき課題を整理する際は、利用者の背景やケアプラン、介護計画等をもとに、フィードバックから把握された変化がどのような要因によって生じたのか検討します。たとえば、怪我や入退院などによる一時的なADLの変化はなかったかなど、さまざまな角度から分析することが大切です。また、利用者の意向やこれまでに実施した取組の効果等をふまえて、次に取り組むべき課題を整理します。

改善案作成のステップとしては、まず整理した課題をふまえて次に目指す目標を設定し、目標達成のための計画を立てます。この際、課題が事業所全体として全ての利用者に向けて取り組むべきものか、利用者個人に関わるものかを検討する必要があります。フィードバックデータの活用により、利用者や事業所の状態・課題を共通認識として持つことができ、より効果的な改善策の立案が可能となるでしょう。

■2024年度介護報酬改定で変わった新LIFEシステム

2024年度の介護報酬改定により、LIFEシステムは大幅な刷新が行われました。従来のLIFEでは、フィードバック票のわかりにくさや、データ提出タイミングの複雑さなど、さまざまな課題が指摘されていました。

新LIFEでは、より質の高い情報収集と分析を可能にするとともに、介護施設や事業所の入力負担を軽減するための改善が施されています。操作性の向上や分析機能の充実により、科学的介護の実践がより身近になりました。

【従来のLIFEと新LIFE(2024年度改定)の比較表】

|

項目 |

従来のLIFE(旧LIFE) |

新LIFE(2024年度改定) |

|

フィードバック票の形式 |

Excel形式での提供 |

ブラウザ上で操作可能な形式 操作性・視認性が向上 |

|

データの可視化 |

データの粒度が粗く活用しづらい |

複数時点での時系列変化を参照可能 視覚的に把握しやすいグラフ表示 |

|

比較機能 |

比較機能が限定的 |

全国値を様々な要素で絞り込み可能 類似した状況の施設・事業所や利用者と比較可能 |

|

自施設の位置づけ |

把握しにくい |

全国値に対する自施設・事業所の位置を参照可能 |

|

フィードバックの活用 |

計画書への反映方法がわかりにくい |

介護に活かせるフィードバックデータを提供 活用しないと運営指導の対象になる可能性あり |

|

ADL維持等加算 |

維持・改善の取組評価が不十分 ADL利得計算方法が複雑で算定障壁に |

ADL維持等加算(II)のADL利得値を「2以上」から「3以上」へ変更 利得計算方法自体が簡略化 |

|

データ提出タイミング |

加算によって提出頻度が異なり複雑 |

「3ヶ月に一回」に統一(一部例外あり) 一括データ提出による管理簡略化 |

|

評価・入力項目 |

重複が多い |

重複を減らし効率化 |

|

フィードバック内容 |

わかりにくい |

「介護に活かせるフィードバックデータ」を提供 |

1|フィードバック項目の見直しと操作性の向上

これまでのLIFEでは、フィードバック票のデータの粒度が粗く「データ活用がしづらい」「計画書への反映の仕方がわからない」といった課題が指摘されていました。特にExcel形式でのフィードバックは操作性に難があり、多忙な介護現場での活用が進みにくい状況でした。

新LIFEでは、フィードバック項目の見直しと操作性向上が図られ、以下のような改善が行われています。

・Excel形式での提供ではなく、ブラウザ上で操作を可能とすることで、操作性・視認性が向上

・複数時点の時系列変化を参照することが可能となり、経時的な変化を把握しやすくなった

・全国値をさまざまな要素で絞り込み、類似した状況の介護施設・事業所や利用者と比較することが可能

・全国値に対する自施設・事業所の位置を参照することが可能になり、客観的な自己評価がしやすくなった

これらの改善により、「介護に活かせるフィードバックデータ」の提供が実現し、LIFEフィードバックを活用しないと運営指導の対象になる可能性も出てきました。フィードバックの活用は、加算算定要件としてだけでなく、運営面でも重要性が増しています。

2|データ提出タイミングの統一

従来のLIFEでは、加算によってデータ提出頻度が異なっていたため、介護施設や事業所における管理が煩雑でした。たとえば、科学的介護推進体制加算とADL維持等加算は6ヶ月に1回の提出ペースでしたが、個別機能訓練加算やリハビリテーションマネジメント加算、褥瘡対策指導管理加算、排せつ支援加算などは3ヶ月に1回のペースでの提出が必要でした。複数の加算を算定している施設では、加算ごとに提出スケジュールを管理する必要があり、手間がかかっていました。

新LIFEでは、データ提出のタイミングを「3ヶ月に一回」に統一することで、データ提出の管理が簡略化されました。ただし、ADL維持等加算は従来の提出頻度から変更されておらず、3ヶ月に統一されていない点に注意が必要です。それでも、大部分の加算で提出タイミングが統一されたことで、一括してデータを提出できるようになり、提出業務の効率化が図られました。

この簡略化により、データ提出にかかる業務負担が軽減され、職員は利用者へのケアに集中できるようになります。また、提出スケジュールの見落としなどのリスクも減少し、安定した加算算定につながることが期待されます。

3|ADL維持等加算の改善ポイント

従来のADL維持等加算は、ADLの維持・改善の取組評価が不十分であることや、ADL利得の計算方法が複雑で算定の障壁になっているとの課題がありました。特に利得計算方法については、「初回の要介護認定から12月以内の者や他の事業所が提供するリハビリテーションを併用している場合における要件」など、複雑な条件があり、算定を諦める事業所も少なくありませんでした。

2024年度の介護報酬改定では、以下の点が改善されました。

・ADL維持等加算(Ⅱ)におけるADL利得の要件が「2以上」から「3以上」へ変更

・ADL利得の計算方法について、初回の要介護認定から12月以内の者や他の事業所が提供するリハビリテーションを併用している場合における要件が簡素化

これらの改善により、ADL維持等加算の算定要件がわかりやすくなり、取得のハードルが下がることが期待されます。特に計算方法の簡素化は、事務作業の負担軽減につながります。また、ADL維持等加算(Ⅱ)の利得値の要件が引き上げられたことで、より高い水準の取組が評価される一方、計算方法の簡素化によって全体としては取得しやすくなるという、質と量のバランスが取られた改正となっています。

■エビデンスに基づく介護サービスの実践例

LIFEシステムを活用した科学的介護の実践は、すでに多くの介護現場で始まっています。データに基づいたケアの見直しや改善により、利用者のQOL向上や職員の業務効率化などの効果が報告されています。

ここでは、実際にLIFEデータを活用して成果を上げた事例や、エビデンスに基づく介護サービスの具体的な取り組みについて紹介します。

1|LIFE活用による介護現場の業務改善事例

ある事業所では、フィードバックデータの分析により、利用者のIADL項目における「していない」の該当割合が想定よりも多いことに気づきました。実態とデータの乖離を解決するために、職員間の認識共有のための「個別支援計画書」を作成し、業務改善委員会が職員向けに評価基準の統一を図る指導を行いました。

この取り組みにより、実践しているリハビリテーションに対する職員の解釈や評価基準が統一され、正確なデータ化が可能となりました。記録データを多職種間で共有する中で、数値の捉え方の基準も形作られていきました。結果として、職員間の認識共有が進み、利用者の状態に対して根拠を求めるようになったほか、数値をより客観的に振り返る習慣が定着しました。

また別の事例では、誤嚥性肺炎リスクの軽減を目指し、フィードバックデータをもとに、歯科衛生士と協力して口腔ケアや姿勢改善の取り組みを実施しました。この事例からは、多職種連携の深化と利用者の現状だけでなく機能向上の可能性に視点を置くようになったという変化が報告されています。

2|介護レクリエーション提供サービス『WAN-かいご』の活用

『WAN-かいご』は、エビデンスに基づいた介護レクリエーション提供サービスで、科学的介護の考え方を現場のレクリエーション活動に取り入れたツールです。東京大学先端研・身体情報学分野と共同開発した学術的根拠のあるレクコンテンツを提供しており、より効果的なレクリエーション活動を実現します。

介護現場では、利用者一人ひとりに適したレクリエーションの選定が難しく、実施前の準備や進行に関する不安、レクリエーションのマンネリ化、効果の見えにくさなど、さまざまな課題があります。『WAN-かいご』は、500種以上のレクコンテンツとぬりえコンテンツを提供することでネタ切れを防ぎ、利用者に合わせた適切なレクリエーションを提案する機能により、これらの課題解決をサポートします。

検索やカレンダー作成もPCやタブレットから簡単に操作できるため、毎日のレクリエーション準備にかかる時間が短縮され、職員の負担軽減にもつながります。麻痺がある利用者など、特定の条件に合わせたレク検索も可能で、機能改善やQOL/ADL維持向上といった目的別にもレクを探せる点が特徴です。

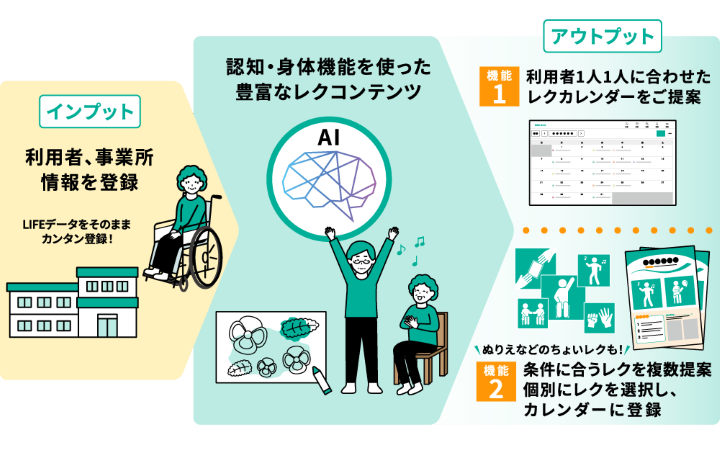

2-1|AIによる個別化されたレクリエーション計画の作成

『WAN-かいご』の最大の特徴は、500種以上のレクリエーションコンテンツの中から、利用者ごとに合わせたレクの月間スケジュールをAIが自動作成する機能です。このシステムでは、施設や利用者の情報をAIにインプットし、ワンクリックで利用者に適したレクリエーション計画を自動的に作成することができます。

レクリエーションカレンダー作成フローは非常にシンプルで、利用者の状態や好みに関する情報を入力すると、AIがその情報を分析し、最適なレクリエーションの組み合わせを提案します。認知機能や口腔機能など、特定の条件を選んでレクコンテンツを検索することも可能で、利用者の状態に応じた個別化されたプログラムを効率的に作成できます。

操作方法はシンプルで、お手持ちのPCやタブレットですぐに導入できる点も魅力です。比較的簡単な操作で利用できるため、専用機器の準備は不要で、ICTに不慣れなスタッフでも安心して使えます。また、システムをスムーズに使えるようになるまでサポート担当が並走する体制も整えられています。

2-2|エビデンスに基づく質の高いレクで介護報酬加算も実現

『WAN-かいご』を活用することで、質の高いレクリエーションを提供しながら介護報酬加算の取得も可能です。イベント登録時に支援内容を選択すると、『WAN-かいご』が加算対象となるレクリエーションを複数提案してくれます。その中から選んでレクリエーションを実施することで、個別機能訓練加算対象のレクを提供できるシステムになっています。

各レクコンテンツには詳細な説明と必要な準備、レクの目的や効果など丁寧な説明が記載されているため、レクに不慣れなスタッフでも実施しやすく、効果や目的を利用者に伝えることでより効果的なレクの実施が可能です。これらのコンテンツはすべてPDFで出力することもできるため、準備や実施がさらに容易になります。

エビデンスのある質の高いレクを実施することで、利用者の機能改善や意欲促進につながり、事業所の稼働率向上にも寄与します。さらに、毎日のレク内容をリサーチする時間や準備の時間が短縮され、職員の心理的負荷も軽減されます。レク業務のDX化により、新卒採用時にも他施設との差別化ポイントとしてアピールできる効果もあります。

2-3|レポート機能で「LIFE」のデータを可視化・分析可能

『WAN-かいご』のレポート機能は、介護現場で収集したLIFEデータを効果的に活用するための機能です。この機能の大きな特長の一つが、LIFEのCSVデータをそのままインポートするだけで、以下の2種類の分析レポートが自動生成される手軽さにあります。

●WAN-かいごレポート:客観的な効果報告を実現

「WAN-かいごレポート」は、実施したアクティビティとLIFEデータを組み合わせることで、ケアマネージャーや利用者家族への客観的な報告を可能にします。具体的な特徴として、実施したアクティビティの効果を明示できる点、3ヶ月前との比較で変化を可視化できる点、そして毎月の定期報告書として活用できる点が挙げられます。

●カンファレンスレポート:長期的な変化を把握

「カンファレンスレポート」は、1年間の利用者データの変化がわかりやすく可視化されるため、ケアカンファレンスや担当者会議で活用できます。1年分のデータを一覧で確認できるほか、最大5つの月を選んで柔軟に分析できる機能も備えています。さらに、LIFE支援項目との関連でアクティビティ効果を明示できるため、利用者に最も適切なケアプランを検討する際の客観的な判断材料として重宝します。

これらのレポート機能により、介護事業所は蓄積したLIFEデータを有効活用し、サービスの質の向上と業務効率化を同時に実現できます。「WAN-かいごレポート」は渉外活動や家族向けの説明の質を高めたい場合に、「カンファレンスレポート」は利用者一人ひとりに最適なケアを提供するための分析ツールとして、それぞれ異なる場面で効果を発揮します。

■まとめ

LIFEシステムは科学的介護を推進し、介護サービスの質向上を実現するための強力なツールです。高齢化社会において、エビデンスに基づく介護の実践が求められる中、LIFEの活用は事業運営に多くのメリットをもたらします。利用者一人ひとりに合わせた質の高いケア提供、データに基づくPDCAサイクルの確立、そして介護報酬加算による経営メリットが得られるでしょう。2024年度の介護報酬改定でさらに使いやすくなった新LIFEシステムを導入し、フィードバックデータを積極的に活用することで、科学的根拠に基づいた質の高いサービスを提供し、事業所の競争力向上につなげることができます。

2025.07.09