ホワイトボードレクリエーション13選!

デイサービスで高齢者が盛り上がる

脳トレを紹介

デイサービスで高齢者が楽しみながら脳を活性化できる活動として注目されているのが「ホワイトボードレクリエーション」です。手軽に準備ができ、大人数で楽しめるこのレクリエーションは、認知機能の維持やコミュニケーションの促進にも効果的です。また、座ったままできる活動が多いため、安全性も高く、幅広い利用者に対応可能なのが魅力です。

本記事では、デイサービスで人気のホワイトボードレクリエーションを13種類厳選してご紹介します。漢字や単語を使った脳トレゲームから、視覚や音声を活用した参加型ゲームまで、さまざまなバリエーションを網羅。さらに、実施時の配置や進行のポイント、利用者の笑顔を引き出すコツについても詳しく解説します。

■ホワイトボードレクリエーションの特徴

1|準備が簡単で手軽に実施可能

2|大人数でも楽しめる集団レク向き

3|利用者の反応が見やすい

4|認知機能の維持・向上に効果的

5|コミュニケーション促進に最適

6|安全に実施できる座位での活動

■人気のホワイトボードレクリエーション13選

1|漢字を使った脳トレレクリエーション

2|単語を使った言語系レクリエーション

3|視覚的な参加型レクリエーション

4|音声を活用したレクリエーション

■デイサービスでの効果的な実施方法

1|参加者全員が見やすい配置

2|レベル設定と段階的な進行

3|笑顔を引き出す声かけの工夫

■レクリエーション業務の負担軽減に!WAN-かいごの活用

■まとめ

■ホワイトボードレクリエーションの特徴

デイサービスにおいて、ホワイトボードを活用したレクリエーションは、準備の手軽さ、集団での実施のしやすさ、安全性など、多くのメリットを備えています。

以下では、その特徴について詳しく解説していきます。

1|準備が簡単で手軽に実施可能

ホワイトボードレクリエーションの最大の魅力は、準備の簡便さにあります。基本的にホワイトボードとマーカーペンだけで実施できるため、介護職員の事前準備の負担が大幅に軽減されます。

カラオケやゲーム、風船バレーなど他のレクリエーションと比べると、道具の用意や片付けにかかる時間も最小限で済みます。特に忙しい介護現場において、この手軽さは大きな利点となっています。

また、新たな道具を購入する必要がないため、施設の予算面でも負担が少なく済むのが特徴です。

2|大人数でも楽しめる集団レク向き

ホワイトボードは大きな文字や絵を描けるため、多くの利用者が同時に参加できます。3〜5人程度の小グループから、10人以上の大人数まで柔軟に対応可能です。

利用者全員がホワイトボードの内容を見ながら参加できるため、レクリエーションのルールや進行状況が理解しやすく、一体感のある活動を実現できます。また、チーム対抗戦などの形式を取り入れることで、より活気のある雰囲気を作り出すことができます。

3|利用者の反応が見やすい

参加者の視線がホワイトボードに集中するため、職員は一人ひとりの表情や反応を細かく観察することができます。利用者が楽しそうにしているか、つまらなそうにしているかといった反応を確認しやすく、次回のレクリエーション改善にも活かせます。

また、小さい文字が見づらい方や耳の聞こえづらい方でも、ホワイトボードを見ることで内容を理解できるため、参加のしやすさにもつながっています。

4|認知機能の維持・向上に効果的

ホワイトボードを使ったレクリエーションには、さまざまな脳トレ要素が含まれています。漢字クイズや計算問題などの知的活動を通じて、記憶力や思考力の維持・向上が期待できます。

特にプリントやドリルとは異なり、視覚的な動きを伴うため、利用者の集中力を高めやすいという特徴があります。また、他の参加者の反応を見ながら考えることで、より積極的な脳の活性化につながります。

5|コミュニケーション促進に最適

ホワイトボードを囲んで行うレクリエーションは、自然と利用者同士の交流が生まれやすい環境を作り出します。同じチームになったことをきっかけに新しい友人関係が築かれたり、お互いの顔を覚えやすくなったりする効果があります。

また、職員が間に入ってサポートすることで、普段はあまり話さない利用者同士でも会話が弾むようになります。和やかな雰囲気の中で、自然なコミュニケーションが育まれていきます。

6|安全に実施できる座位での活動

基本的に座った状態で参加できるため、転倒などの事故リスクが少ないのが特徴です。特に介護度が中重度の方や、体力に不安のある方でも安心して参加することができます。

ただし、ホワイトボードは大きいため、利用者の歩行の妨げにならないよう設置場所には注意が必要です。また、利用者が足を引っ掛けたり寄りかかったりすることのないよう、レクリエーションが始まるまではボードを部屋の端に置くなどの配慮が求められます。

これらの特徴を活かしながら、利用者の状態や興味に合わせて適切なレクリエーションを選択することで、より効果的な活動を実施することができます。

■人気のホワイトボードレクリエーション13選

デイサービスでのレクリエーションにはさまざまな種類がありますが、ホワイトボードを活用したレクリエーションは準備が簡単で、参加者全員が一体となって楽しめる特徴があります。認知機能の維持・向上やコミュニケーションの促進など、複数の効果が期待できる13種類のレクリエーションを、4つのカテゴリーに分けて紹介していきます。

【レクリエーション分類】

|

カテゴリー |

レクの種類 |

主な効果 |

|

漢字系 |

漢字当て、漢字読み方 |

認知機能向上、記憶力維持 |

|

単語系 |

テーマ当て、単語作り、穴埋め、連想ゲーム |

言語機能向上、思考力活性化 |

|

視覚系 |

福笑い、絵しりとり、都道府県形当て |

空間認識、想像力向上 |

|

音声系 |

歌当て、オノマトペ、シルバー川柳 |

口腔機能向上、回想効果 |

1|漢字を使った脳トレレクリエーション

漢字を活用したレクリエーションは、高齢者の認知機能の維持・向上に特に効果的です。漢字の成り立ちを考えたり読み方を思い出したりする活動を通じて、楽しみながら脳のトレーニングを行うことができます。以下では、実践しやすい2つの代表的な漢字クイズを紹介します。

ー 漢字当てクイズ ー

漢字を部首や部品に分解して組み立てる思考プロセスを通じて、脳の前頭葉を刺激する脳トレクイズです。

【実施方法】

1. 簡単な漢字から始め、参加者のレベルに合わせて難易度を上げていく

2. 分解した漢字を一つずつホワイトボードに書いていく

3. 参加者が考える時間を十分に確保する

4. 必要に応じて漢字の部位や意味に関するヒントを出す

「買」の漢字であれば、「四」「目」「八」といった要領で分解した部品を順番に示していきます。なかなか解答が出ない場合は、「『四』は頭の部分、『目』は体、『八』は足です」というようなヒントを出すと効果的です。

イメージする文字を書けるよう、参加者それぞれに紙と鉛筆を渡しておくとより参加しやすくなります。このクイズは視覚的な記憶力と思考力を刺激し、達成感を得られる効果的な脳トレーニングになります。

ー 漢字の読み方当てクイズ ー

普段目にする漢字の読み方を考えることで、言語能力の活性化を促すクイズです。

【実施方法】

1. 日常生活で見かける難読漢字を選ぶ

2. 漢字の意味や用途に関するヒントを準備する

3. 全員が参加できる雰囲気づくりを心がける

4. 正解時の喜びを共有する

「蝸牛(かたつむり)」や「海豚(いるか)」など、見慣れた生き物の漢字から始めるとよいでしょう。続いて「胡桃(くるみ)」「無花果(いちじく)」といった食べ物の漢字、最後に「葡萄牙(ポルトガル)」「越南(ベトナム)」などの国名漢字へと進めていきます。

正解にたどり着けるよう、「最初の文字は〇です」「全部で5文字です」といったヒントを適宜出しながら、全員で考える時間を大切にします。

2|単語を使った言語系レクリエーション

単語を使ったレクリエーションは、言語機能の維持や思考力の活性化に効果的です。

以下に紹介する4つのレクリエーションは、参加者同士のコミュニケーションも自然に生まれやすい特徴があります。

ー 単語のテーマ当てクイズ ー

共通のテーマを持つ単語群から、そのテーマを推理する思考力を養うクイズです。

【実施方法】

1. 季節や行事など身近なテーマを選ぶ

2. テーマに関連する単語を4~5個用意する

3. 関連性が低い単語から順に提示する

4. 推理力と集中力の向上を促す

まずホワイトボードに答えから連想される単語を1つずつ書いていきます。例えば「ケーキ」がテーマの場合、「誕生日」「クリスマス」「甘い」「いちご」「クリーム」といった順序で単語を提示します。

4~5個程度の単語を出しても答えが出ない場合は、すでに正解している参加者にヒントを出してもらうと、参加者同士のコミュニケーションも生まれます。

ー 単語づくりゲーム ー

特定の文字や条件から新しい単語を作り出す創造力を養うゲームです。

【実施方法】

1. 「○のつく単語」など分かりやすい条件を設定

2. 3~5人程度のチーム分けを行う

3. 時間制限を設けて競争要素を加える

4. 語彙力の向上と活性化を図る

制限時間内にできるだけ多くの単語を作るゲームです。チーム対抗戦にすることで、参加意欲が高まります。勝敗が偏らないよう、参加者のレベルを考慮してチーム編成することが重要です。全員で順番に答えを出していく進め方も可能で、利用者の状況に応じて柔軟に対応できます。

ー 単語穴埋めクイズ ー

文字数に応じた単語を考えることで、記憶力と思考力を刺激するクイズです。

【実施方法】

1. 2~4文字程度の単語を対象にする

2. ◯の中に1文字だけヒントを書く

3. 50音のどの文字からでも始められる

4. 語彙力と記憶力の向上を図る

「あいうえお」「かきくけこ」など、50音のどの文字でも使えるのが特徴です。例えば「『あ』が最初で2文字の単語は何でしょう?」といった質問形式で進めます。答えの選択肢が多いため、集団でのレクリエーションに最適です。

ー 連想ゲーム ー

前の人が言った言葉から連想される単語をつなげていく、コミュニケーション促進のゲームです。

【実施方法】

1. 円になって座り、全員が見える配置にする

2. 分かりやすい最初の単語を選ぶ

3. 連想の過程を1つずつ書き出す

4. 参加者同士の会話を促進する

スタッフが最初のお題を出し、「○○といえば□□!」と言いながら「○○→□□」とホワイトボードに書きます。次の参加者が「□□といえば△△」と言ったら「→△△」と書き加え、順々に続けていきます。

会話のきっかけづくりとして、解答に関連した質問を投げかけることで、さらなる話題が広がります。

3|視覚的な参加型レクリエーション

視覚に訴えかけるレクリエーションは、参加者の空間認識力や想像力を刺激します。

実際に目で見て楽しめる以下の3つのレクリエーションで、自然と笑顔があふれる時間を作りましょう。

ー 福笑い ー

目隠しをして顔のパーツを配置する伝統的な遊びを、ホワイトボードで楽しむレクリエーションです。

【実施方法】

1. 輪郭のみの大きな顔を描く

2. マグネット付きの目・鼻・口を用意する

3. 職員が目隠しをして実施する

4. 参加者の声かけを促す

ホワイトボードに顔の輪郭だけを大きく描き、目や鼻、口などのパーツを磁石で貼れるように準備します。目隠しをした介護職員が、参加者の声を頼りにパーツを貼り付けていきます。

「もう少し右」「そこじゃない」という掛け声で場が盛り上がります。参加者に目隠し役を依頼する場合は、転倒リスクに十分注意を払う必要があります。

ー 絵しりとり ー

絵と言葉を組み合わせて楽しむ、創造力を刺激するゲームです。

【実施方法】

1. 簡単な絵から始める

2. しりとりのルールを明確に説明する

3. チーム対抗戦で実施する

4. 想像力を引き出す工夫をする

スタッフが「リンゴ」の絵を描き、参加者がその絵が何を表しているか当てます。次に「ゴリラ」「ラッパ」とつなげていきます。絵の上手下手は関係ないことを伝え、気軽に参加できる雰囲気づくりを心がけましょう。チーム対抗で行うと、より一体感が生まれます。

ー 都道府県の形当てクイズ ー

日本地図の形状から都道府県を推測する、地理的な記憶力を活用するクイズです。

【実施方法】

1. 特徴的な形の都道府県から始める

2. 地域の特産品などをヒントに加える

3. 思い出話を引き出す

4. 地理的な知識の活性化を図る

最初は北海道や九州など、形が特徴的な都道府県から始めるとよいでしょう。形だけでなく、「雪まつりが有名」「ラベンダー畑がある」といった特徴や、「じゃがいもの生産量全国1位」などの特産品情報をヒントとして加えていきます。

参加者の出身地や思い出の場所が出てきたら、その土地にまつわる話を聞くことで、より深い交流が生まれます。

4|音声を活用したレクリエーション

声を出して参加するレクリエーションは、口腔機能の向上だけでなく、懐かしい記憶を呼び起こす回想法としても効果的です。

以下の3つのレクリエーションで、楽しみながら活発なコミュニケーションを促しましょう。

ー 歌当てクイズ ー

懐かしい歌の歌詞をヒントに、曲名を当てながら回想を楽しむクイズです。

【実施方法】

1. なじみのある歌を選曲する

2. 歌詞の中からキーワードを抽出する

3. タイトルに直結しない言葉から始める

4. 全員で歌う時間を設ける

歌詞の中から特徴的な言葉を選んでホワイトボードに書き出していきます。最初は曲名に直接つながらないキーワードを選び、徐々にわかりやすい言葉を加えていきます。

正解が出たら、その歌詞がどの部分に出てきたのかを確認し、最後は参加者全員で歌います。クイズに正解できなくても、歌を口ずさむことで参加している実感が得られます。

ー オノマトペクイズ ー

擬音語・擬態語を使って情景を思い出し、口腔機能の向上を図るクイズです。

【実施方法】

1. 季節や行事に関連した音を選ぶ

2. 実際に声に出して表現する

3. 情景を具体的に思い出せるよう促す

4. 口の体操としても活用する

その月に関連する物事を挙げてもらい、それぞれにふさわしい音を付けていきます。例えば9月なら、月の「ピカー」という光、ススキの「サワサワ」という揺れる音、お団子を「モグモグ」と食べる音など。単語の部分を消して音だけを残し、「この音は何の音でしたか?」と質問すると、より記憶力の向上につながります。

ー シルバー川柳 ー

高齢者の日常を題材にした川柳を通じて、共感と笑いを生み出すレクリエーションです。

【実施方法】

1. 共感を呼びやすい作品を選ぶ

2. 一部を空欄にして想像を促す

3. 参加者の体験談を引き出す

4. 笑顔で交流する場を作る

川柳の一部を空欄にして、参加者に考えてもらいます。例えば「注目を一身に受け○○食べる」(答え:餅)といった具合です。答えを考えながら自身の経験を話すことで、参加者同士の会話が広がります。高齢者の日常を題材にした川柳は、「自分だけじゃない」という共感を生み、老いへの不安も和らげる効果があります。

このように、ホワイトボードを使った13種類のレクリエーションは、それぞれに異なる効果があり、参加者の状況や目的に応じて選択できます。準備が簡単で、かつ高い効果が期待できるこれらのレクリエーションを、ぜひデイサービスでの活動に取り入れてみてください。

■デイサービスでの効果的な実施方法

ホワイトボードを使用したレクリエーションを成功させるためには、参加者全員が快適に参加できる環境づくりが重要です。参加者の視認性を考慮した配置や、個々の状態に合わせたレベル設定、そして和やかな雰囲気づくりのための声かけなど、以下の3つのポイントを押さえることで、より効果的なレクリエーションを実施できます。

1|参加者全員が見やすい配置

参加者一人ひとりがホワイトボードの内容をしっかりと確認できる環境を整えることが、レクリエーションの第一歩となります。ホワイトボードは全員から見える位置に配置し、見え方に差が出ないよう座席の位置にも気を配りましょう。

読みやすさを確保するため、文字は大きくはっきりと書くことを心がけます。また、インクが薄くなったペンは使用を避け、常に鮮明な文字で書けるよう準備をしておくことが大切です。

レクリエーションの開始前は、ホワイトボードを部屋の端に置くなど、参加者の歩行の妨げにならない場所に保管します。特に転倒リスクの高い方がいる場合は、通路を広く確保することを意識しましょう。

2|レベル設定と段階的な進行

参加者の認知機能や体力に合わせて、適切な難易度でレクリエーションを提供することが重要です。簡単すぎても難しすぎても、参加意欲の低下につながる可能性があります。

まずは全員が取り組みやすい簡単な内容からスタートし、参加者の様子を見ながら徐々に難易度を上げていきます。途中で内容が難しすぎると感じた場合は、臨機応変にレベルを調整する柔軟さも必要です。

活発な方と静かな方が混在する場合は、チーム分けの際にバランスを考慮します。それぞれの得意分野を活かせるよう工夫することで、参加者全員が達成感を得られるレクリエーションとなります。

3|笑顔を引き出す声かけの工夫

和やかな雰囲気づくりのために、スタッフの適切な声かけは欠かせません。「間違えても大丈夫」という安心感を持ってもらえるよう、スタッフ自身が時には冗談を交えながら進行することも効果的です。

参加をためらう方には無理強いせず、その場の雰囲気を感じてもらうことを大切にします。一人ひとりの表情を見ながら、適切なタイミングで声をかけ、わずかな反応も見逃さないよう心がけましょう。

他の参加者の回答に対して「そうですね」「面白いですね」といった共感の言葉を投げかけることで、参加者同士のコミュニケーションも自然と生まれていきます。スタッフは黒子に徹しつつ、場の雰囲気を明るく保つ役割を担います。

■レクリエーション業務の負担軽減に!WAN-かいごの活用

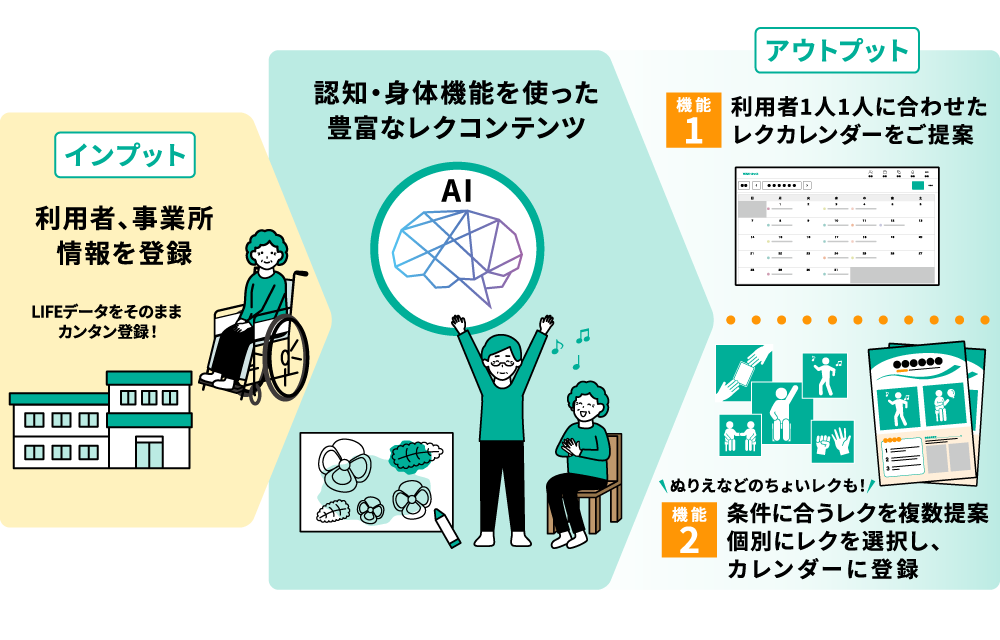

日々のレクリエーション業務において、内容の企画や準備、効果の検証など、多くの課題を抱えているスタッフは少なくありません。TOPPANが提供するサービス『WAN-かいご』は、そうした現場の悩みを解決する画期的なサービスです。

AIを活用した自動スケジュール作成機能により、利用者一人ひとりに適した月間レクリエーション計画を簡単に立てることができます。500種類を超えるレクリエーションコンテンツとぬりえコンテンツを、目的や条件に応じて検索することも可能です。「体を動かす」「頭を使う」「みんなで楽しい」といったカテゴリーから、必要なプログラムを効率的に見つけ出せます。

特筆すべきは、東京大学先端研・身体情報学分野との共同開発による、学術的根拠に基づいたオリジナルコンテンツの充実度です。各レクリエーションには詳細な実施手順や準備物、期待される効果が明記されており、スタッフの経験を問わず円滑な実施が可能となっています。

システムの操作はパソコンやタブレットから直感的に行えるため、デジタル機器の操作に不慣れな方でも安心して利用できます。導入時にはサポート担当者による丁寧なフォローアップも提供されています。

『WAN-かいご』の活用事例や詳細については、以下より無料でダウンロードできます。現場の業務効率化とレクリエーションの質向上に向けて、まずは資料請求からスタートしてみてはいかがでしょうか。

■まとめ

ホワイトボードを使ったレクリエーションは、手軽な準備で高い効果が期待できる活動です。漢字や単語を使った脳トレから、視覚的な楽しみがある福笑いまで、さまざまなバリエーションで参加者の認知機能維持・向上を支援できます。実施の際は、参加者全員が見やすい配置や、個々の状態に応じたレベル設定、温かな声かけを心がけることで、より充実した時間となるでしょう。

また、日々のレクリエーション業務の効率化を図るため、『WAN-かいご』の活用も検討してみてはいかがでしょうか。AIによる自動スケジュール作成や豊富なコンテンツにより、スタッフの負担軽減とプログラムの質向上を同時に実現できます。エビデンスに基づいた効果的なレクリエーションで、参加者の笑顔あふれる活動をサポートしましょう。

2025.04.09