値上げはなぜ起きる?

物価高騰の原因や対策・いつまで続くか解説

目次

1,2022年から値上げラッシュが継続中

2,物価高騰が起きている原因・理由

・異常気象で食料生産が減少

・ウクライナ・中東紛争がエネルギー価格を押し上げ

・円安で輸入品が高騰

3,2022年以降に値上がりしているもの

4,物価高騰・値上がりはいつまで続くか

5,ステルス値上げは反感を買いやすい

6,飲食店が値上げ対策でできる取り組み

7,まとめ

1,2022年から値上げラッシュが継続中

2022年に始まった食品値上げラッシュは2024年にも継続しており、その影響が家計に重くのしかかっています。帝国データバンクの調査によると、2022年の値上げ品目数は2万5768品目(前年比+25.7%)に達し、平均値上げ率14%で「値上げ元年」と呼ばれる状況に。食用油や小麦製品が前年比30%以上の値上げとなり、スーパーの棚から「100円商品」が消える現象が社会問題化しました。

2023年はさらに加速し、年間3万2396品目(過去30年最大)が値上げされました。特に2月には5,639品目が集中改定され、冷凍食品や調味料の値上げ率が20%を突破。背景には円安(1ドル140円台)と北米干ばつによる小麦価格高騰が重なり、パスタソースの平均価格が1瓶350円→420円(+20%)に跳ね上がる事態が発生しました。

2024年は値上げ品目数が1万2520品目(前年比60%減)と減少したものの、平均値上げ率は17%に上昇。輸入オリーブオイルが最大50%値上げされるなど「値上げの質的変化」が顕著に。4月にはハム・ソーセージ類2,897品目、10月には酒類2,924品目が集中改定され、消費者からは「値上げ疲れ」の声が噴出しています。

この値上げラッシュの背景には、昨今のさまざまな要因が絡み合った原材料の物価高騰があります。地球規模の気候変動、ロシアのウクライナ侵攻・中東紛争による穀物や資源価格の高騰、急激な円安の進行などが重なり、企業のコスト増加に拍車をかけています。

食品メーカーや飲食店は、一定のコスト吸収努力を行ってきましたが、もはや限界に達しつつあります。値上げに踏み切らざるを得ない状況ですが、消費者の家計を直撃するため、慎重にならざるを得ません。ただ、適正な利益を確保し、品質を維持するためには、ある程度の価格転嫁は不可欠です。

企業努力を続けつつ、丁寧な説明と顧客満足度の維持向上により、値上げを進めていく必要があるでしょう。値上げ前の駆け込み需要、値上げ後の買い控えなど、需要の波に柔軟に対応することも肝要です。物価高騰が沈静化するまで、値上げの動きは当面続くと見られますが、この難局を乗り越えられるかどうかは、企業の真価が問われる局面と言えるでしょう。

2,物価高騰が起きている原因・理由

物価高騰が起きている原因として、以下の3つが挙げられます。

これらの要因が複雑に絡み合い、原材料価格の上昇や供給不足を招いています。

● 異常気象で食料生産が減少

● ウクライナ・中東紛争がエネルギー価格を押し上げ

● 円安で輸入品が高騰

以下にて、それぞれ解説します。

異常気象で食料生産が減少

「世界の食卓が危ない」と言われるほど、気候変動が農作物に大打撃を与えています。

2023年はカナダの小麦畑が熱波で枯れ、フランスのブドウ畑がひょうで壊滅。タイやベトナムでは大雨で米の収穫が3割減りました。

これらの国々が「自国民を優先」と輸出を制限したため、日本の輸入価格が急上昇しています。

ウクライナ・中東紛争がエネルギー価格を押し上げ

中東の緊張でガソリン代や電気代が上がり続けています。

2023年12月に紅海で貨物船が攻撃され、中東からの石油輸送が迂回(うかい)した結果、タンカー運賃が3倍に跳ね上がりました。

さらにサウジアラビアなど産油国が生産量を減らしたため、ガソリン価格は1リットル180円台(2025年1月現在)と高止まりしています。

影響の連鎖:

原油高 → 輸送費アップ → 食品の運賃上昇 → スーパーの価格に反映

円安で輸入品が高騰

「1ドル150円」の円安が続く中、輸入品の値段がどんどん上がっています。

アメリカが金利を上げてドルが強くなる一方、日本は低金利を続けているため、円の価値が下がっているのが主な原因です。

特に問題なのは、日本がほとんど輸入に頼っている「エネルギー」と「家畜の餌」の高騰です。

3,2022年以降に値上がりしているもの

2022年以降、食品や日用品を中心に値上がりの傾向が顕著になっています。消費者庁の「生活関連物資の価格動向(グラフ)」によると、以下のような品目で価格上昇が目立ちます。

| 食品 | 日用品 |

| 食パン/生麺・ゆで麺/カップ麺/牛乳/ヨーグルト/卵/豆腐・豆腐製品/食用油/スナック菓子/アイスクリーム/お弁当/おにぎり/冷凍食品/果実飲料 | ティッシュペーパー/トイレットペーパー/洗濯用洗剤/紙おむつ/シャンプー |

特に卵と食用油の値上がりが顕著で、2021年1月と比較して、2024年2月時点で卵は40ポイント以上、食用油は60ポイント以上上昇しています。

卵と食用油は、ほとんどすべての飲食店で使用される汎用性の高い食材です。これらの原材料コストの上昇は、飲食店のメニュー価格に大きな影響を与えます。コストを吸収しきれず、値上げを余儀なくされる店舗が相次いでいるのが現状です。

原材料の高騰に加えて、光熱費や人件費、物流費なども上昇傾向にあり、飲食店の経営を圧迫しています。事業を継続するためには、適正な価格設定とコスト管理が不可欠ですが、値上げのタイミングや幅については、顧客心理への配慮も必要でしょう。

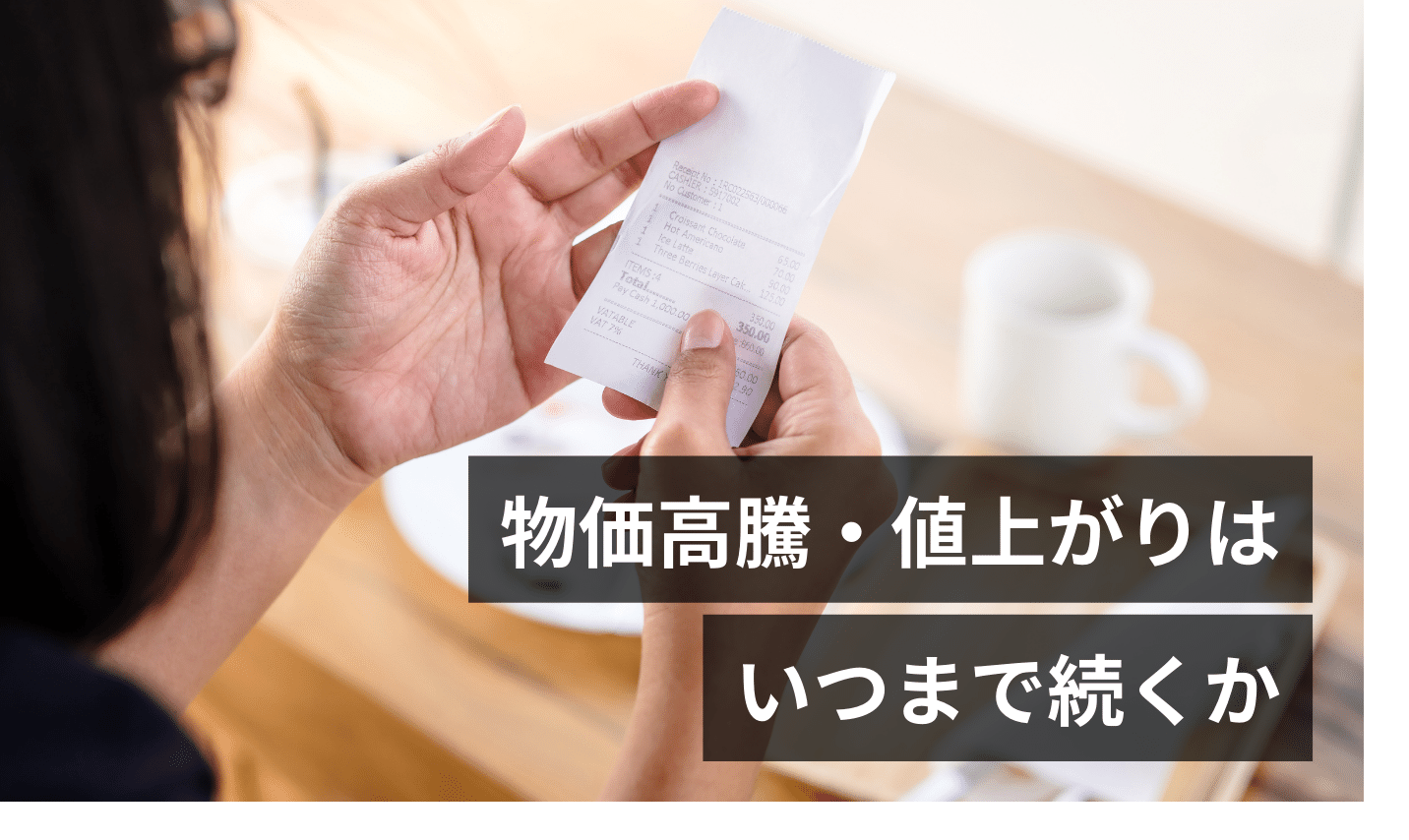

4,物価高騰・値上がりはいつまで続くか

物価高騰とそれに伴う食品や日用品の値上がりは、当面収束の兆しが見えない状況です。この値上がりの背景には、異常気象やウクライナ・中東の緊張、急激な円安など、複合的な要因があります。これらの問題が解決に向かわない限り、物価高騰のペースが鈍化することは難しいでしょう。

日本銀行は、2023年度の消費者物価上昇率を2.9%と予測していますが、サプライチェーンの混乱や地政学リスクなど不確定要素も多く、楽観視はできません。為替相場の動向次第では、輸入原材料の価格がさらに上昇するリスクもあります。

こうした状況下で、飲食店が原材料コストの上昇を価格に転嫁するのは容易ではありません。値上げによる客離れを恐れる経営者も少なくないでしょう。しかし、適正な利益を確保できなければ、事業の継続そのものが危ぶまれます。

物価高騰が長期化する可能性を念頭に、値上げを視野に入れた経営戦略を立てることが肝要と言えます。同時に、値上げ以外の対策、例えば業務の効率化や無駄の削減、メニューの工夫なども積極的に進めるべきでしょう。

難しい舵取りが求められる時代ですが、この危機を乗り越えられるかどうかは、経営者の判断力と実行力にかかっています。長期戦を覚悟し、しなやかに対応していくことが重要です。

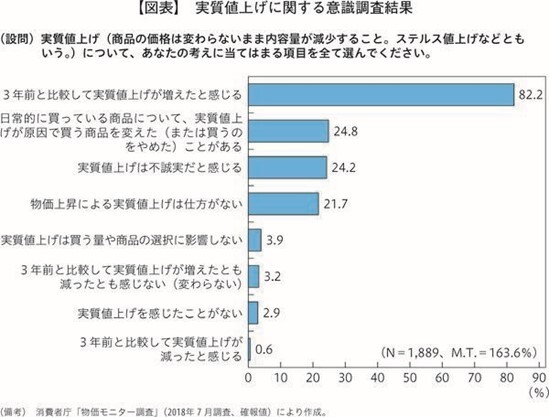

5,ステルス値上げは反感を買いやすい

物価高騰の影響で、多くのメーカーや飲食店が値上げを余儀なくされています。しかし、値上げによる消費者離れを恐れるあまり、一部の企業では「ステルス値上げ」という手法が用いられるようになりました。

ステルス値上げとは、商品の価格はそのままで内容量を減らすことで、実質的に値上げを行う手法です。例えば、袋菓子の内容量を20g減らして価格を据え置いたり、ペットボトル飲料を900mlから850mlに減量したりするケースがこれに当たります。

消費者庁が令和元年に実施した「実質値上げ(ステルス値上げ)に関する消費者の意識」の調査によると、24.8%の人が「ステルス値上げが原因で買う商品を変えた(日用品)」と回答。また、22.6%の人が「実質値上げは不誠実だと感じる」と答えています。

ステルス値上げは、一見すると値上げではないように見えるため、消費者の反感を買いにくいと考えられがちです。しかし、実際には多くの消費者が不誠実な手法だと感じており、ブランドイメージの低下や顧客離れを招く恐れがあります。

特に、外食産業においては、価格と品質のバランスが重視されます。無断で量を減らしたり、質を落としたりすることは、信頼を損ねる行為と受け取られかねません。

値上げをするにしても、ステルス値上げではなく、正々堂々と価格改定を行い、その理由を丁寧に説明することが肝要です。一時的な売上減少を恐れるあまり、長期的な顧客との関係性を損なうようでは本末転倒と言えるでしょう。

信頼される価格設定とサービスの提供こそが、難局を乗り越えるための王道だと言えます。

6,飲食店が値上げ対策でできる取り組み

物価高騰による食材や光熱費、人件費などのコスト増加により、飲食店はメニューの値上げを検討せざるを得ない状況です。しかし、単純に値上げするだけでは、客数減少や売上減少につながるリスクもあります。

そこで、飲食店が値上げに踏み切る際に取り組むべき対策として、以下のようなことが挙げられます。

【メニューの改定と値上げのタイミングを合わせる】

値上げによる客数・売上の減少を最小限におさえる対策として、メニューの改定に合わせて値上げを行う方法があります。ポイントは「値上げの前後で価格を比べにくくする」ということです。

例として、牛肉を使ったメニューで考えてみると、原価の高い部位単体での提供はやめて、安価な部位や豚、鶏といった違う肉とミックスしたメニューに変更して提供価格を調整するといった方法です。

お客様にとっても「複数の種類の肉が楽しめる」というメリットがあり、価格が上がっても注文につながるはずです。

【ポーションサイズの選択肢を増やす】

従来からあるメニューに対して、異なるボリュームのものや異なる価格を設けるのも有効です。

例えば、これまで600円で提供していたメニューを800円に値上げしなければならなくなった場合は、従来のメニューをレギュラーサイズとして800円で提供し、新たにハーフサイズというメニューを設けて400円で提供するといったかたちで選択肢を増やすことで、価値を下げることなく実質的な値上げが可能です。

質を落とすのではなく、メニューの価値を上げるのがポイントです。

【ワンランク上の業態の料理を安価に提供する】

ワンランク上の業態の料理を安く提供することも効果的といえます。

例えば、居酒屋であれば割烹や料亭などで提供されるような高級メニュー、ビストロであればワンランク上のフランス料理店で提供されるようなメニューを設けることで、値上げ後も来店を喚起することができるでしょう。

【クロスセルやアップセルを意識したメニュー構成】

あるメニューと一緒に頼みたくなるような、または注文数が増えるような「クロスセル」を狙ったメニューであったり、より高い商品を選びたくなる「アップセル」を狙ったメニュー構成は客単価のアップが期待でき、値上げによる悪影響をカバーできるはずです。

注意すべきは、従来から持っているお店の価値に合ったメニュー構成を考えることです。例えば「安くてお腹がいっぱいになる」というのが特徴のお店では、アップセルを狙って高単価なメニューばかりを増やしても意味がありません。あくまでもお客様の期待を裏切らないことが重要になります。

【ランチやテイクアウトなど利用シーンの拡大】

値上げをしながらも客数を維持・増加するには、利用シーンの拡大も効果的です。具体的には、ディナーだけを提供するのではなく、ランチやカフェ営業、テイクアウトの導入といったかたちでお客様の利用シーンを拡大します。

これによって、従来からのお客様に対しては複数の利用動機の喚起が期待でき、また新たな客層にもリーチできます。

【サービスや清潔さなど満足度の向上】

値上げを実施したとしても、それに見合った「満足度の向上」があれば、客数の減少を防ぐことができるでしょう。満足度の低下はリピート率が下がるのはもちろん、クチコミの評価も下がってしまうため、新たな集客に悪影響が出てしまいます。

「値段は高くなったけれど、その分サービスも上がっているから、この店はまた通いたくなるね」と思ってもらえるお店づくりが重要です。

【食材ロス削減や仕入れ業者との関係強化によるコスト圧縮】

値上げを実施することで、一定程度は客数が減少する可能性は否めません。そこで意識したいのが、コストの圧縮です。例えば、発注業務の適正化により食材ロスを最小限に抑えるといった努力が必要です。

スタッフの経験と勘に頼るのではなく、製造と廃棄をきちんと記録することで余計な発注を抑え、コスト削減に取り組みましょう。

もちろん、ある程度のロスは生じてしまうため、そうしたメニューはサイドメニューへの応用を考えたり、提供数を決めて「限定メニュー」として売り切るといった工夫をするとよいでしょう。

ここで挙げたような取り組みにより、値上げの影響を最小限に抑えつつ、店舗の魅力や価値を高めることが可能です。

さらに、需要に応じて価格を変動させる「ダイナミックプライシング」も有効な手段の一つです。混雑時には価格を上げ、閑散時には割引を行うことで、売上の最大化と客数の平準化を図ることができます。

この点、TOPPANの混雑状況見える化/ダイナミックプライシングシステム「nomachi® DP」は、AIカメラやセンサーで店内の混雑状況をリアルタイムに把握。その情報をもとに、AIが需要を予測し、適切な価格設定を行います。

これにより、混雑時の機会損失を防ぎつつ、閑散時の集客を促進。トータルでの売上アップと収益の最大化が可能になります。

飲食業界では、変動の激しい市場コストに対応した店舗運営が求められています。適切な値上げ戦略と、それを支えるテクノロジーの活用が、生き残りのカギを握るでしょう。状況変化に柔軟に対応しながら、お客様に支持され続ける店づくりを目指していくことが重要です。

7,まとめ

物価高騰という難局を乗り切るためには、適切な値上げ戦略と、それを支えるテクノロジーの活用が欠かせません。状況変化に柔軟に対応しながら、お客様に支持され続ける店づくりを目指していくことが何より重要です。TOPPANの混雑状況見える化/ダイナミックプライシングシステム「nomachi®DP」のように、AIを活用して需要に応じて価格を変動させる仕組みを取り入れることで、トータルでの売上アップと収益の最大化を図ることができます。この難局を乗り越えられるかどうかは、経営者の判断力と実行力にかかっています。長期戦を覚悟し、しなやかに対応していくことが、生き残りのカギを握るでしょう。

2025.01.29