TEC LAB+ ものづくりの人々。

グラフィックデザイナー、出版UD研究会発起人

高橋 貴子さんインタビュー[第3回]

- トッパンエディトリアルコミュニケーションズ

- TEC LAB+

ひとつの物が完成するまでの過程には、さまざまな人がかかわっています。

彼らは日々、何を考え、制作の現場に向き合っているのか。

あらゆる方々へのインタビューを通して、

今の時代において、人々がものづくりで大切にしていることを探ります。

| 高橋 貴子(たかはし・たかこ) 1984年桑沢デザイン研究所卒業。グラフィックデザイナーとして仕事をする中で、自分の仕事が「目が見えない、見えにくい人には通用しない」ことに気づき、点訳や、ロービジョン(弱視)の人々に向けた本づくりに取り組む。2005年に出版UD研究会を発起。読書のユニバーサルデザインについて、視覚障害者をはじめ、本にアクセスするのが困難な人たちと作り手がともに考える場を設けている。2009年より、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構において「カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット」の選定に参加。 |

第3回 ロービジョンの文字の見え方。

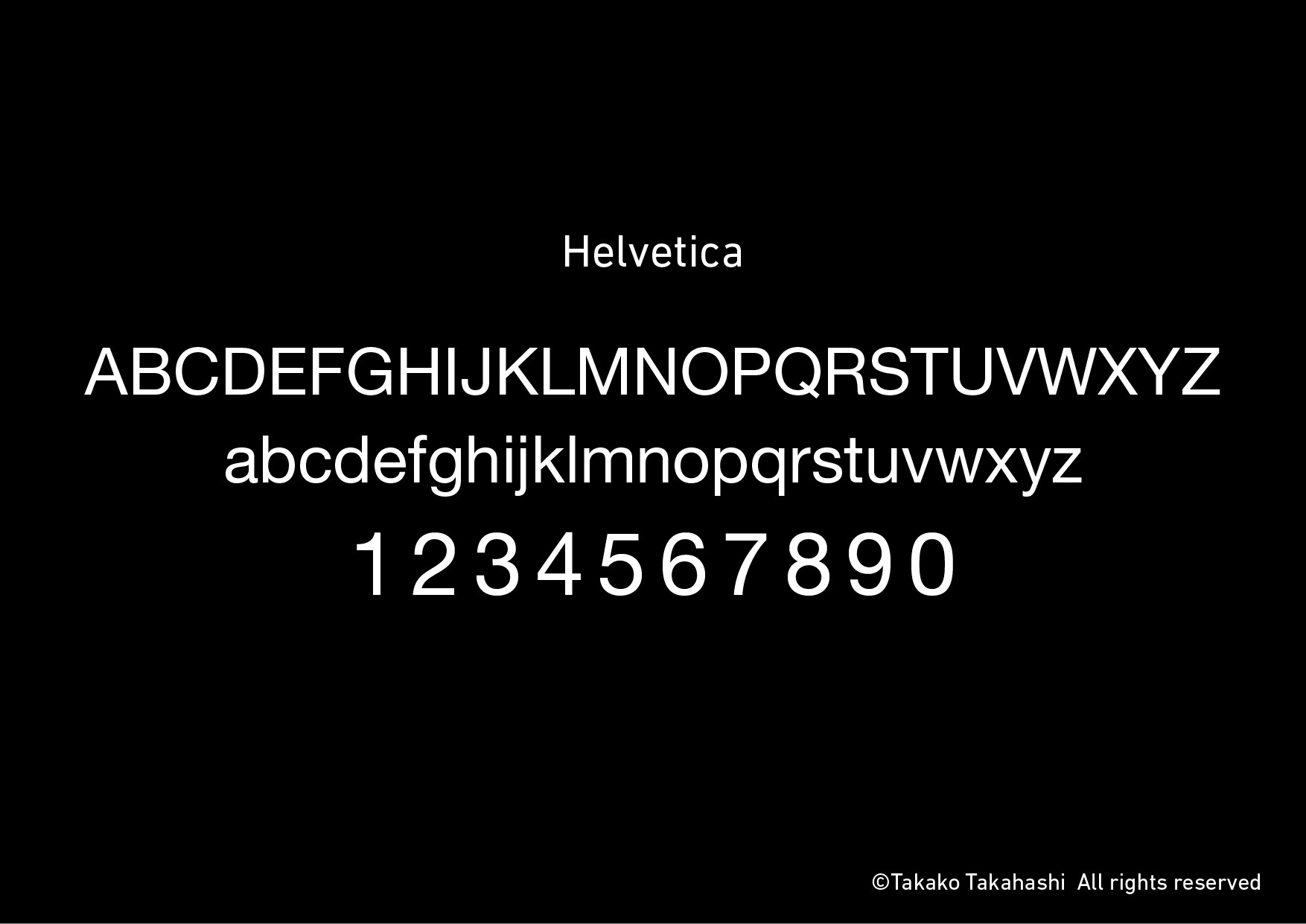

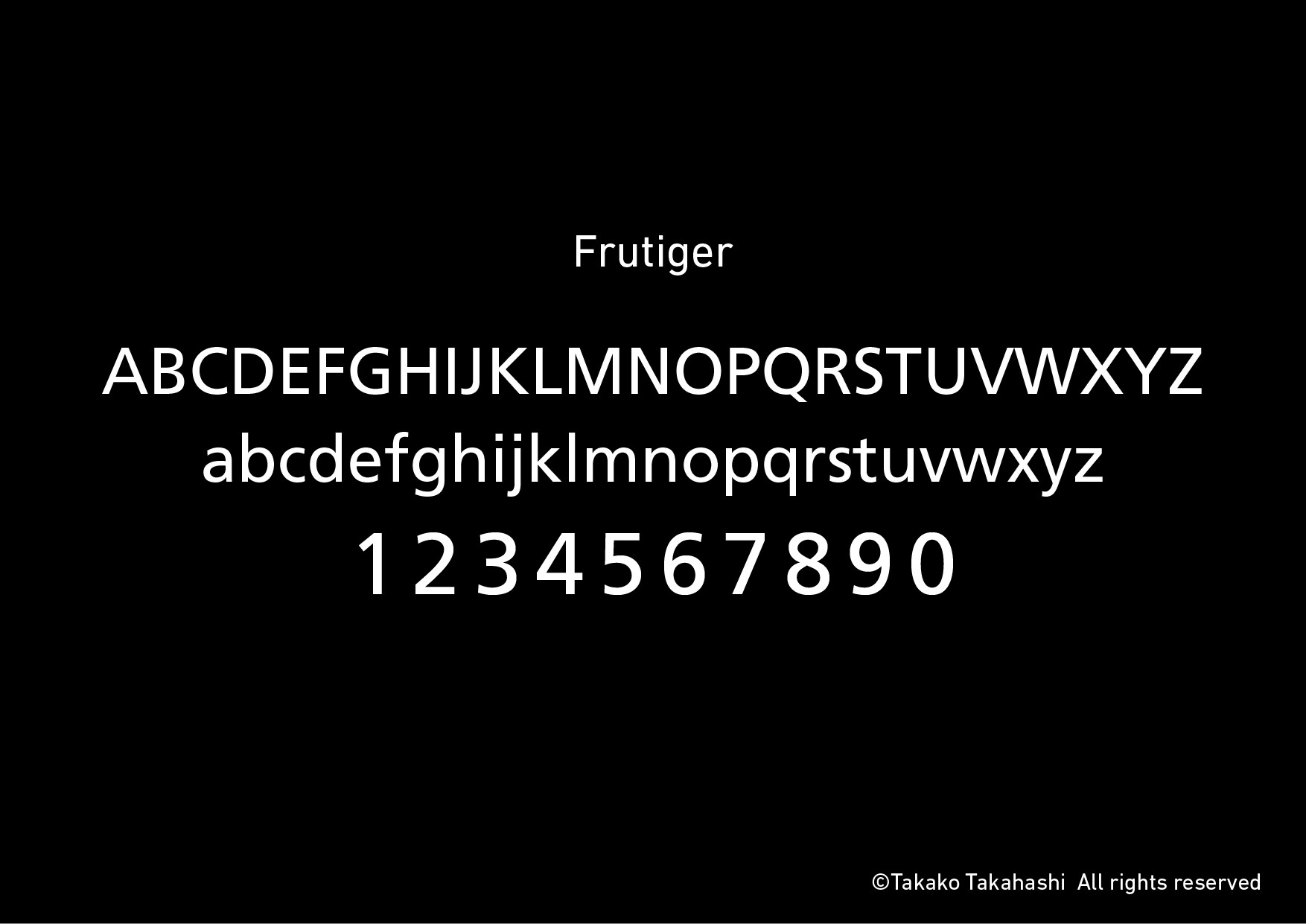

高橋:ひとくちにロービジョン(※1)といっても、その症状はさまざまです。症状によってどのように文字が見えるのか、欧文書体の数字を例にあげてお話ししましょう。Helvetica(ヘルベチカ)、Frutiger(フルティガー)、Futura(フツラ)の3書体を取り上げます。

(※1)ロービジョン:全盲ではないが、視機能が弱く矯正ができない視覚障害のこと。

高橋:Helveticaは20世紀の半ばにスイスで生まれた書体で、モダンなフォルムで可読性が高く、さまざまなところで使われていて汎用的ともいえる書体です。

高橋:Frutigerは、1970年代にパリのシャルル・ド・ゴール空港のサイン(案内表示)用として開発された書体です。遠くからでも見やすい書体として、日本でもJRをはじめ多くの鉄道会社の案内板や時刻表に使われています。

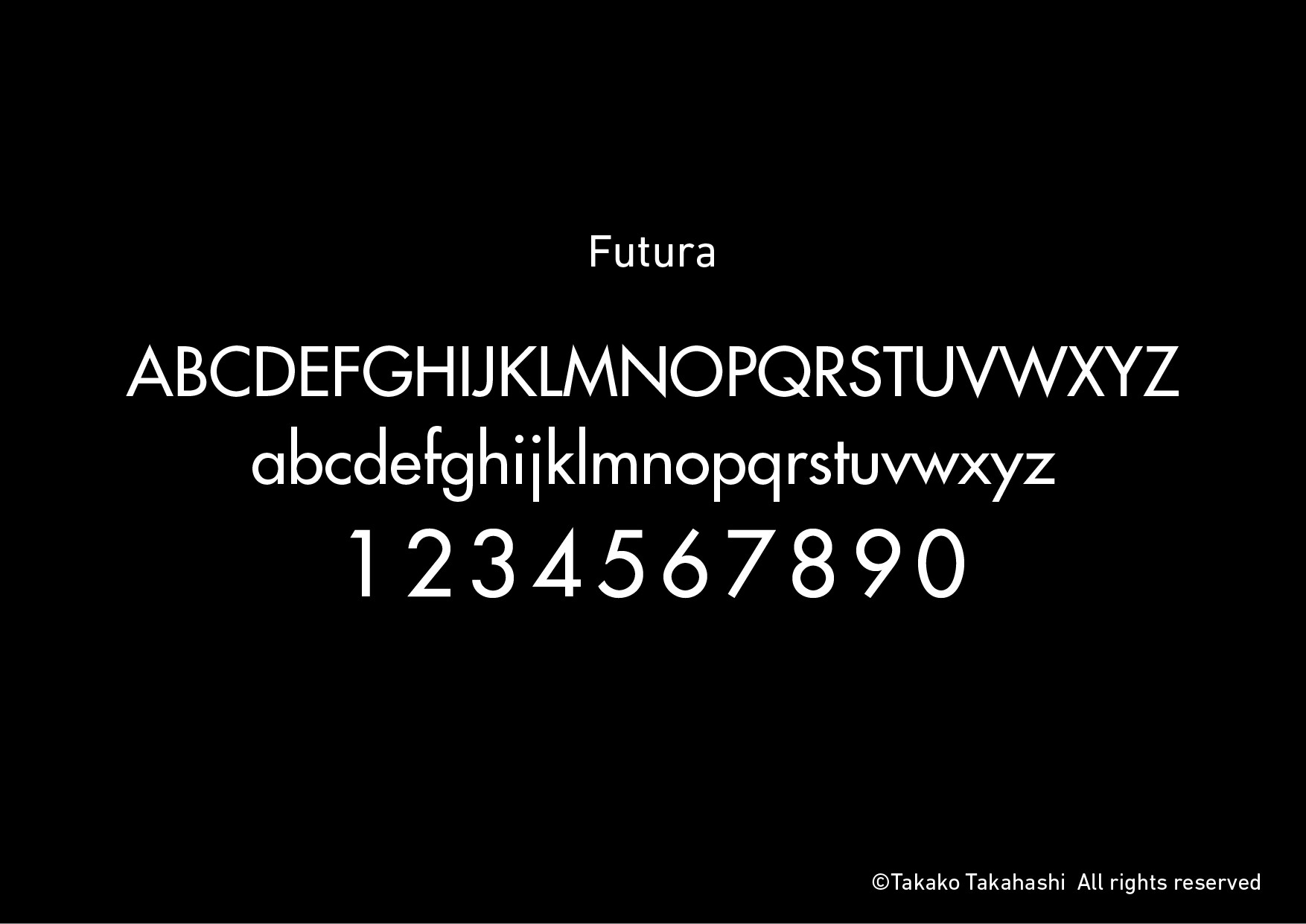

高橋:Futuraは、1920年代に制作されたもので幾何学的なフォルムをしています。次に、数字を抜き出して、それぞれどんな特徴があるか見比べてみましょう。

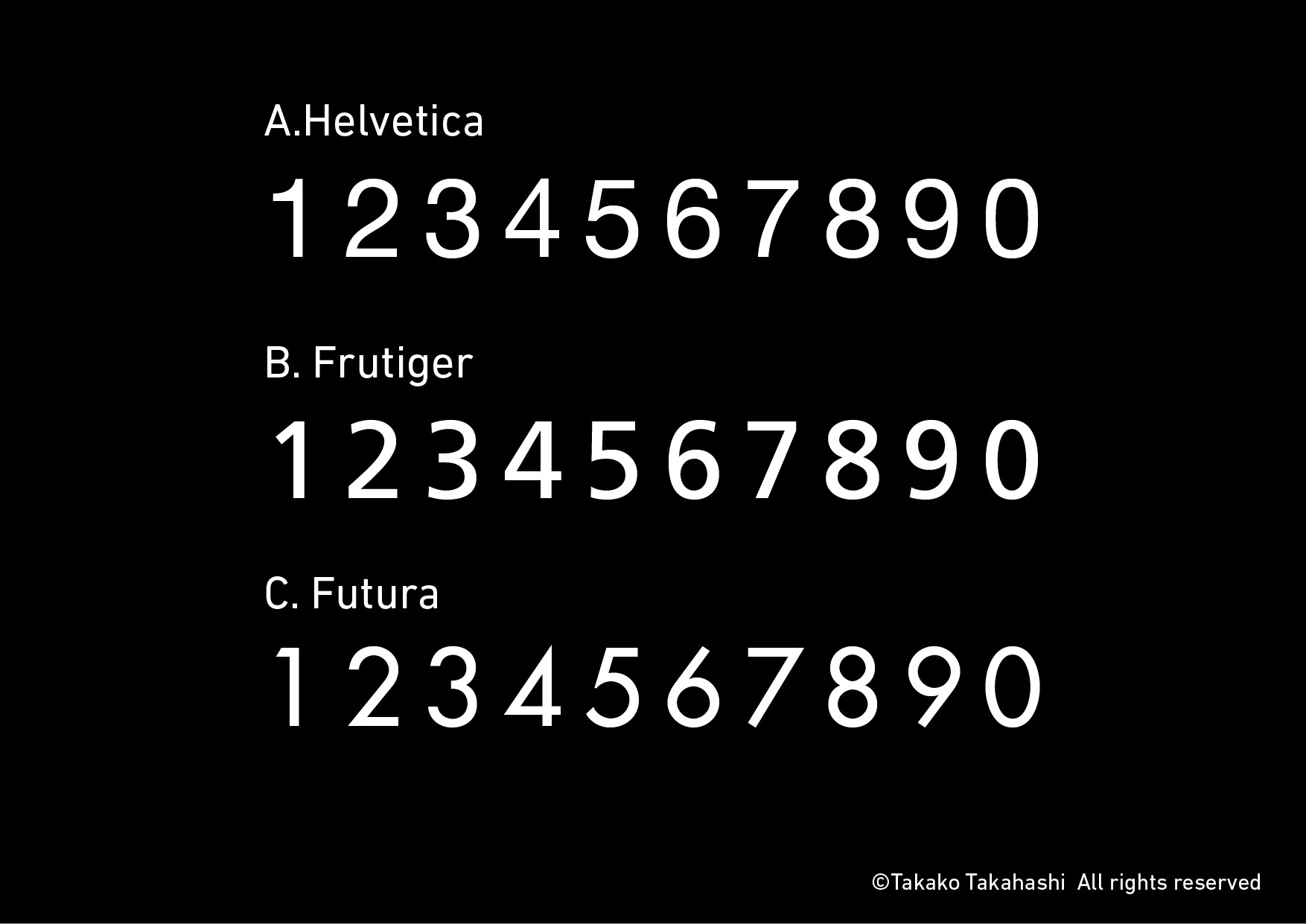

高橋:6と9に注目してください。いちばん上のHelveticaは、先がくるりんと丸まっていますよね。その下のFrutigerもHelveticaよりはやや緩やかですが、丸まっています。対して、いちばん下にあるFuturaはまっすぐに伸びていますね。この特徴を頭の中に入れておいてください。それでは、この3書体の数字がロービジョンにはどのように見えるのか、シミュレートします。まずはHelvetica。

※シミュレーション画像はイメージです。

高橋:「359」と並んでいる上段の中央は、近視や弱視の見え方で、全体的にぼやけていますね。これくらいだったら何とか判別できそうです。その右隣にあるのは緑内障で、まだらに視界が欠けています。飛蚊症(※2)などでも、このようにまだらに欠けて見えてしまいます。どうでしょうか?

(※2)飛蚊症:視界の中に、黒い点や虫のようなものが動いて見える症状。

――そもそもこのように見えることにおどろきましたが、判別するのは厳しいと思いました。5は6のようにも見えるし、9は0かもしれないと迷います。

高橋:その下の「35689」は、さまざまな症状で比べています。右下の中心暗点だと、まったく判別できない状態ですね。次はFrutigerを見てみましょう。

※シミュレーション画像はイメージです。

高橋:「359」がHelveticaよりはまだわかるかな‥‥という感じもしますが、下の「35689」を見ると、Helveticaもそうでしたが判別がつきません。

――6と9のくるりと丸まった先がネックになっていますね。

高橋:最後はFuturaです。

※シミュレーション画像はイメージです。

高橋:先の2書体に比べてどうでしょうか? Futuraのほうが判別しやすいと思います。6と9の先がまっすぐに伸びているので、部分的に文字が欠けていてもわかるのですね。ロービジョンにとって機能的な数字だといえます。

――文字の形がこんなにも影響するとは思いませんでした。

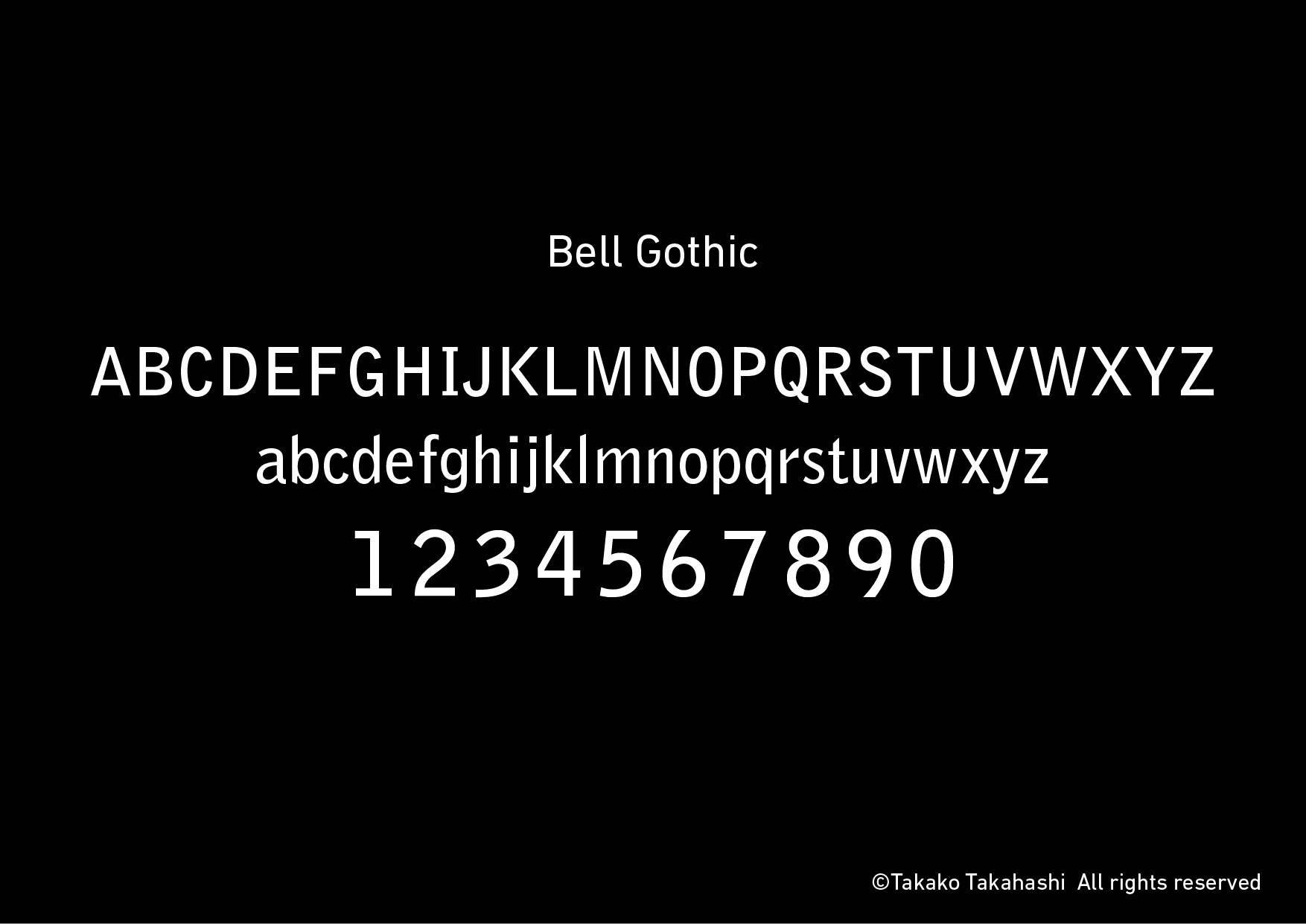

高橋:ロービジョンにとって機能的な書体という観点から、2つの書体をご紹介します。ひとつめはBell Gothic(ベル・ゴシック)。

高橋:1930年代にアメリカの通信会社のAT&T社が電話帳に使っていた書体で、紙面に小さな文字でぎっしり掲載しても判別しやすいように設計されたそうです。数字に注目してみてください。

――6と9の先が伸びています。

高橋:はい。それに、3の形も工夫されていて、他の数字の字形とかぶらないようになっています。ふたつめはVectora(ベクトラ)です。

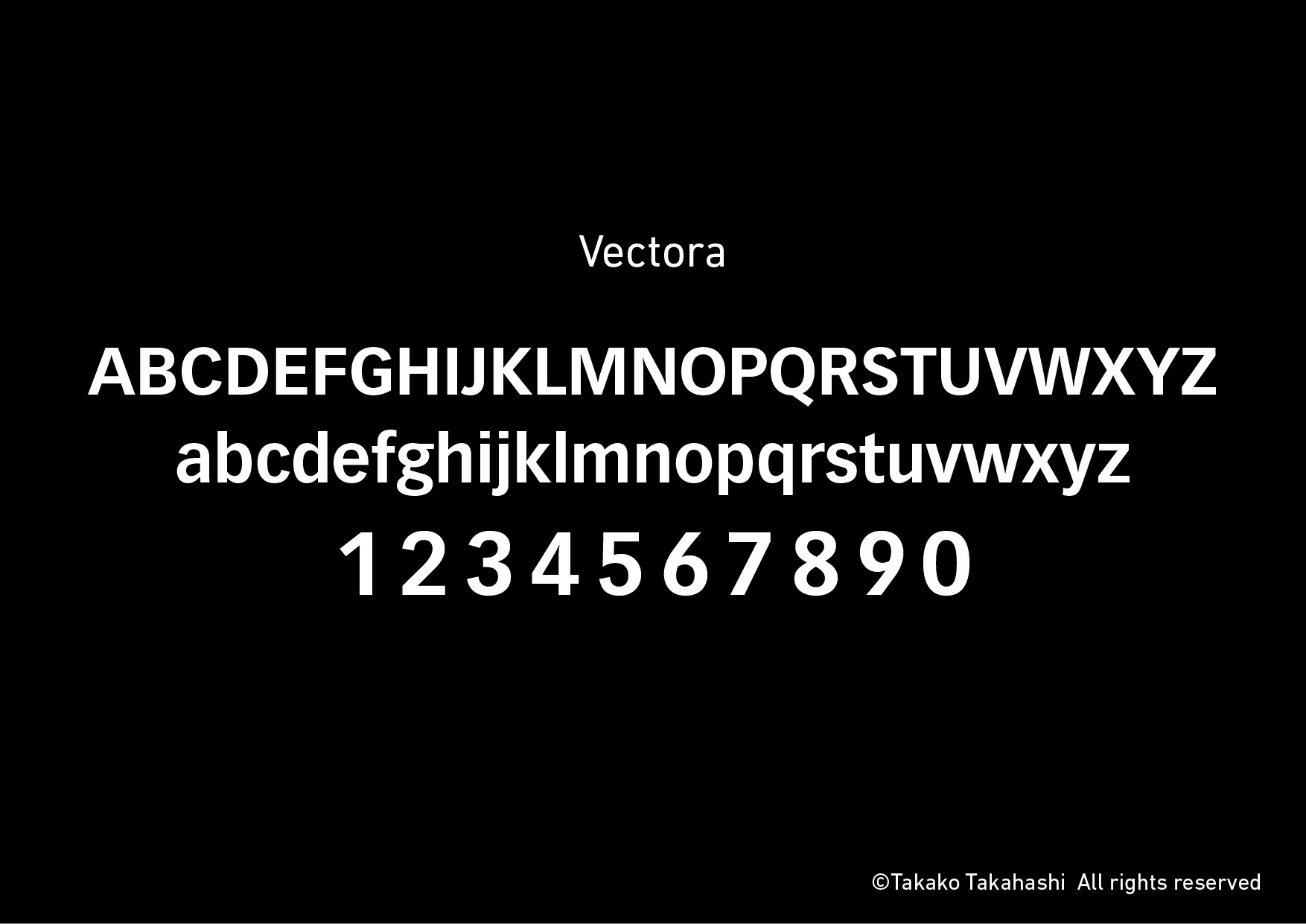

高橋:これも6と9が伸びていますね。Frutigerと同じ書体デザイナーが1990年代に制作したもので、小さな文字でも読みやすいように設計されたそうです。6と9が伸びた形の数字を含む書体は、幾何学的なものが多いのですが、これは柔らかな印象です。小さな文字のために設計された書体は、おそらくサインとして大きく使っても十分に機能するのではないかと思います。サインは遠くから見ると小さな文字になりますから。

書体にはそれぞれ特徴があり、また、視覚障害は症状によって見え方が異なることをおわかりいただけたでしょうか? どの書体がよくてどれが駄目という話ではなくて、場合によってはHelvetivcaのような均一性のある文字が求められることもあります。ただ、読書とちがってサインのようにパッと見て情報を得るものは、視覚障害者にとって誤読は支障とイコールです。制作に携わる方々には、文字の機能性を十分に検証したうえで書体を選んでもらいたいなと思っています。

(第4回に続きます)

Photo/國領翔太 Text/諏訪美香

初出:トッパンエディトリアルコミュニケーションズ Webサイト「TEC LAB+」2019年9月10日

本記事はトッパンエディトリアルコミュニケーションズ株式会社のWebサイト「TEC LAB+」で掲載されていた内容を、移設・再公開したものです。

2024.12.11