TEC LAB+ ものづくりの人々。

グラフィックデザイナー、出版UD研究会発起人

高橋 貴子さんインタビュー[第1回]

- トッパンエディトリアルコミュニケーションズ

- TEC LAB+

ひとつの物が完成するまでの過程には、さまざまな人がかかわっています。

彼らは日々、何を考え、制作の現場に向き合っているのか。

あらゆる方々へのインタビューを通して、

今の時代において、人々がものづくりで大切にしていることを探ります。

| 高橋 貴子(たかはし・たかこ) 1984年桑沢デザイン研究所卒業。グラフィックデザイナーとして仕事をする中で、自分の仕事が「目が見えない、見えにくい人には通用しない」ことに気づき、点訳や、ロービジョン(弱視)の人々に向けた本づくりに取り組む。2005年に出版UD研究会を発起。読書のユニバーサルデザインについて、視覚障害者をはじめ、本にアクセスするのが困難な人たちと作り手がともに考える場を設けている。2009年より、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構において「カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット」の選定に参加。 |

第1回 目が見えない人には通用しない。

――デザイナーである高橋さんが、本のユニバーサルデザインに取り組むようになったきっかけは何ですか?

高橋:グラフィックデザインには、情報を視覚化して伝えるという役割があります。これまでにさまざまなジャンルで仕事をしてきましたが、20代の終わりに、「目が見えない人たちにはこれって通用しないよね」と思うようになりました。

というのも、私自身、左目の視力がほとんどないんです。幼少期に頭をぶつけたか何かで、小学生の時に網膜剥離が発覚しました。白内障を併発していたため、手術をして今は眼内レンズが入っています。

片目の生活は長いので慣れましたよ。でも自分の仕事をふりかえった時に、視覚伝達を扱っているのに目の見えない人たちには通用しないものをつくっている、という現実とのギャップに罪悪感のようなものを感じてきて。「目が見えない人のためには何ができるだろう」と、自分の中で課題になっていきました。

高橋:まず、点訳(※1)の講習会に通い始めました。目が見えない人は点字を使うはずだから、何かの足掛かりになるかもしれないと思ったのですね。ところが、点字には覚えることがたくさんあって、すぐにモノにはできないとわかりました。とくに大人になってから覚えるのはまさに至難の業で、点字は全盲の1割程度の人しか使えないともいわれています。ですから、少しでも視力が残っている人が自分の目で見ようとするのは、ごく自然なことなのですね。

2007年の日本眼科医会のデータによると、視覚障害者は約160万人で、そのうちの8割以上、140万人が眼鏡などで矯正ができないロービジョン(※2)だと推定しています。では、彼らはどうやって情報を得ているのか? ひとつには、大きな文字というのがとても有効になります。

(※1)点訳:文字を点字にすること。

(※2)ロービジョン:全盲ではないが、視機能が弱く矯正ができない視覚障害のこと。

――大きな文字。

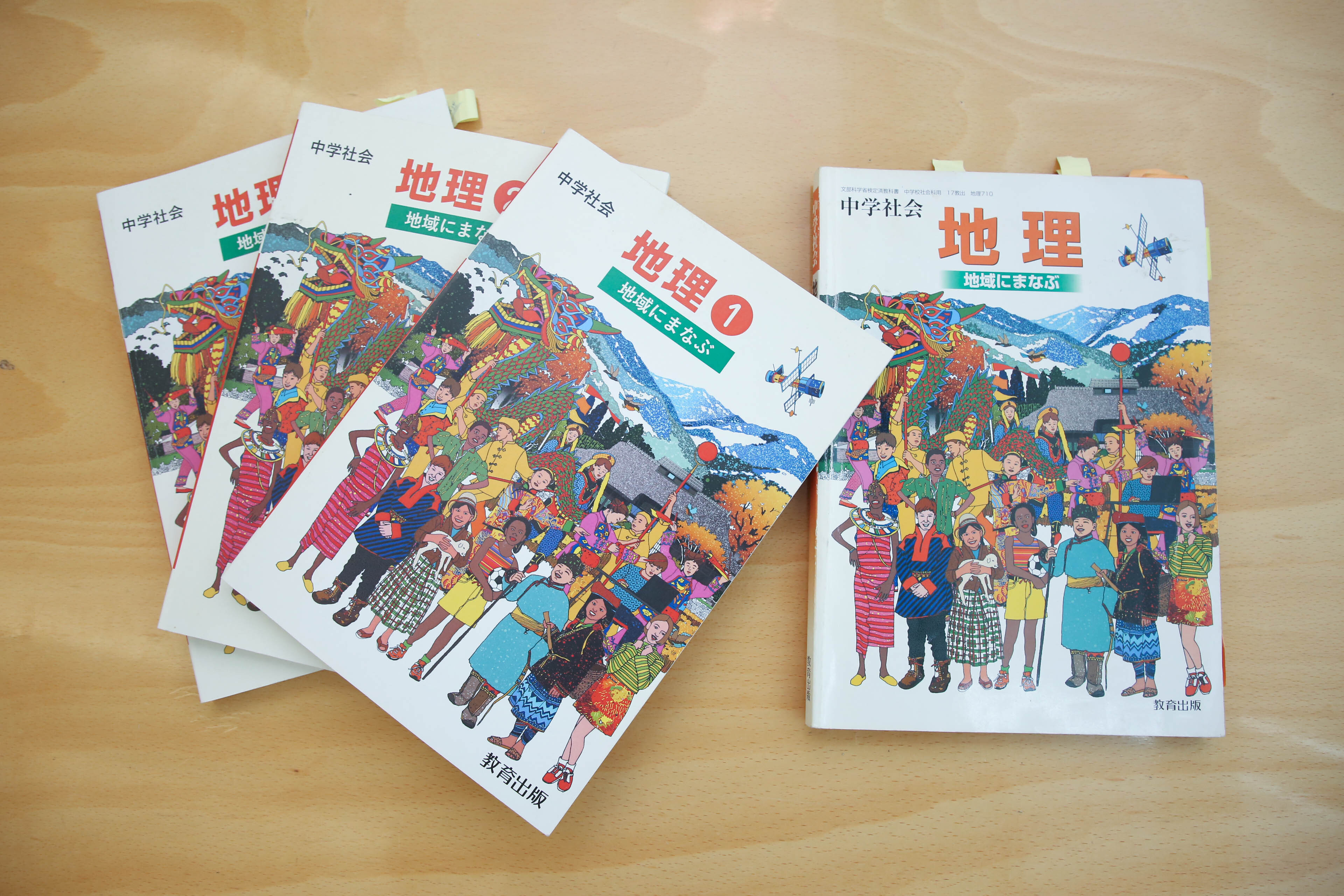

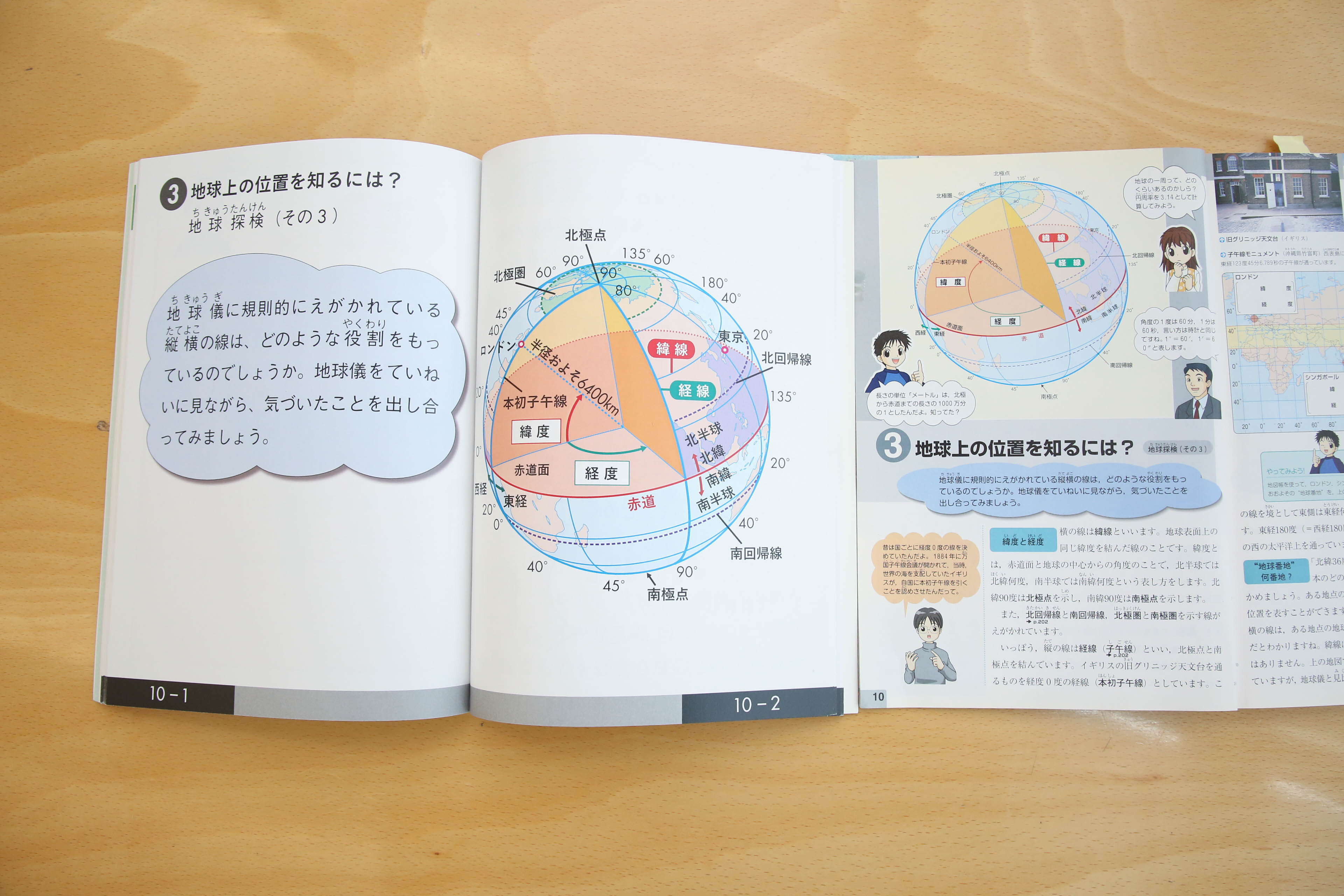

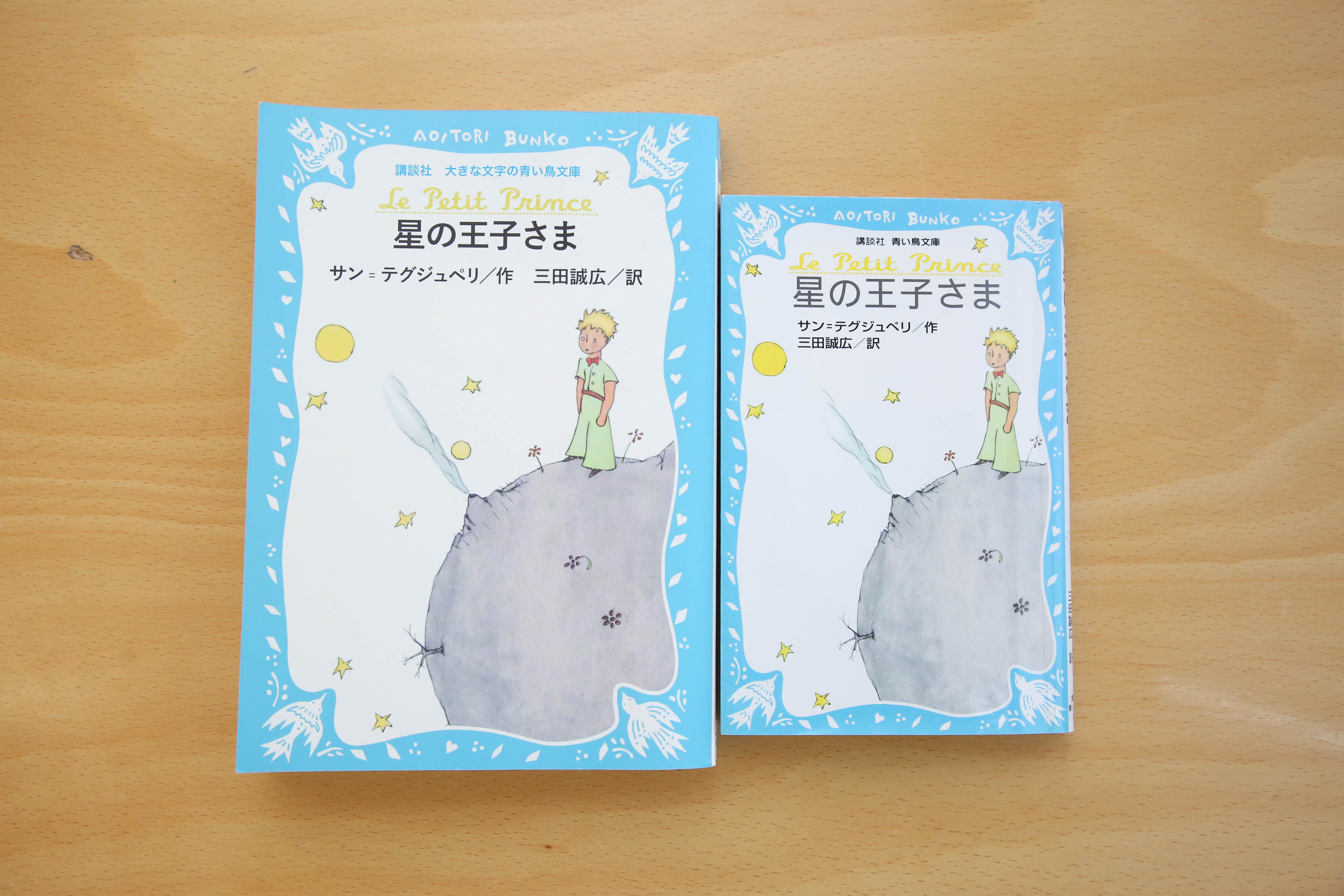

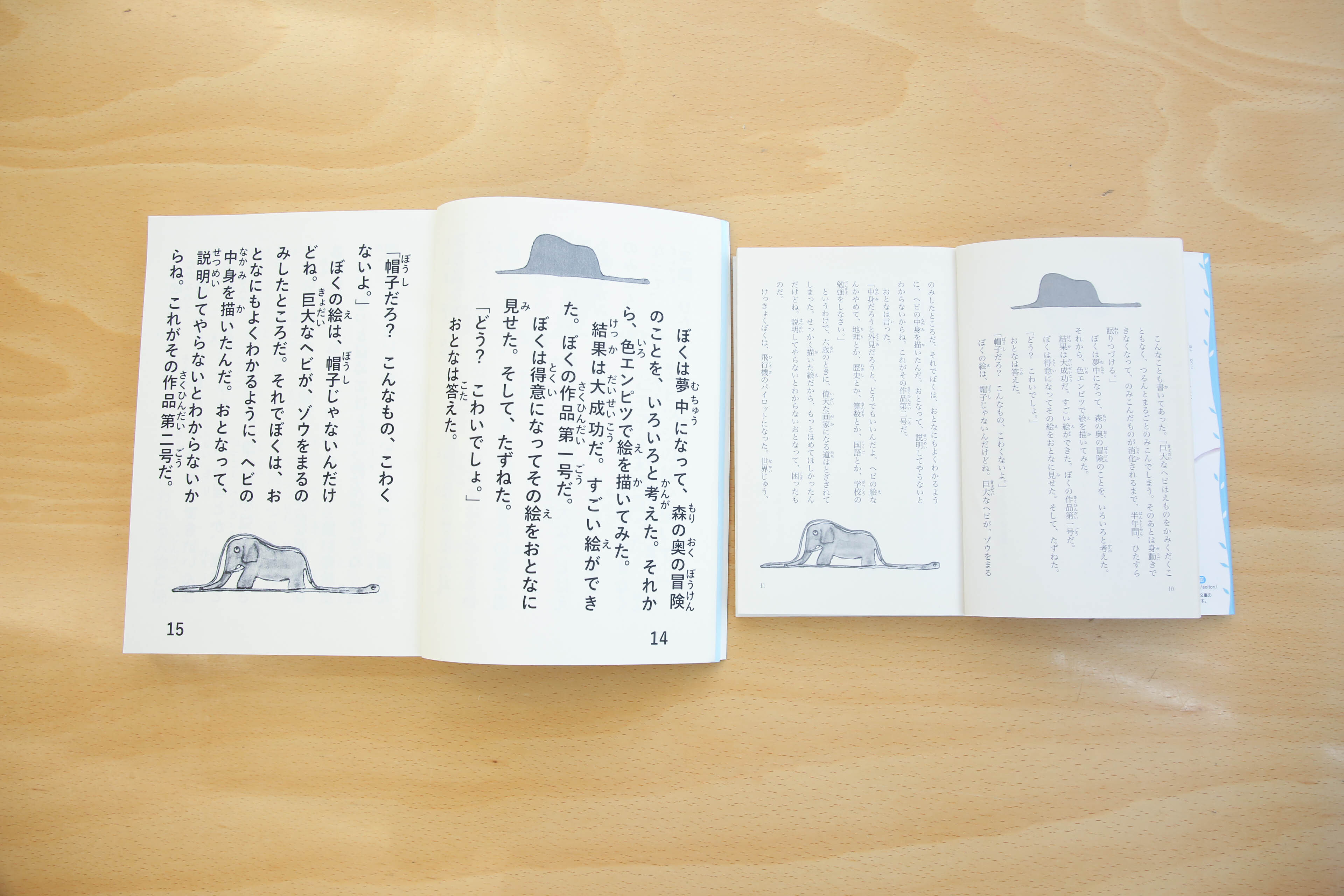

高橋:拡大図書というものをご存じですか? 通常よりも大きな文字で印刷した本のことで、小中学生が使う教科書のほか、近年は高齢者向けの辞書や月刊誌も見かけます。また、小中学生に大人気の講談社の「青い鳥文庫」からは、「大きな文字の青い鳥文庫」(※3)という拡大図書が出ています。

今日は私が制作に関わった拡大図書をいくつか持ってきました。

(※3)「大きな文字の青い鳥文庫」:2009年に創刊以来、継続発行している。2019年のインタビュー時点では118タイトル(計220冊)の本を収録。

高橋:ちなみに、ロービジョンの小中学生のための拡大教科書は、2008年に教科書バリアフリー法が制定されるまでは自費で買わなければなりませんでした。1冊が何万円もして、分冊になる場合は倍の費用がかかります。それが無料で支給されるようになったのですから、もう大革命だと思いますね。

――つい10年ほど前の話なのですね。相当な負担だったと思います。高橋さんは、拡大図書の制作にいつ頃から携わるようになったのですか?

高橋:2000年の頭ぐらいのことですが、インターネットで点訳のことを調べていた時に、拡大図書を出している「大活字」という出版社を知りました。そのサイトで拡大図書の需要があることを知り、ちょうどボランティアを募集していたのですぐに申し込みました。本づくり、つまりエディトリアルデザインの分野なら、デザイナーとして培った自分の技術が活かせるかもしれないと思ったのです。

高橋:はじめのうちは図版のスキャンなど簡単なお手伝いをしていましたが、数か月経ったある日、中学英語の拡大教科書を制作してほしいと依頼されました。今でも印象に残っているのですが、その時に監修をしていた盲学校の先生から、使用する書体は「和文は平成角ゴシック体、アルファベットはArial(エイリアル)」と指定されました。

なぜこの書体だったのか? それは、盲学校の生徒さんたちが、先生のパソコンに入っている中でいちばん読みやすいと選んだ書体だったのです。当時は今ほど書体の種類もなく、その中で最善のものを選ぶのは大正解だと思いました。でも、制作を進めていくうちにこの分野の課題が見えてきました。それは、拡大図書用の書体がないということ。既存の書体の文字を単純に大きくして組むと、書体設計の甘さが浮き彫りになってしまったのです。

――設計の甘さとは、どういうことですか?

高橋:書体は、個々の字形だけでなく、文章として文字を組んだ時に自動的にスペーシングが行われ、となりあう文字の間隔が均一に見えるように設計されています。しかし、単に大きくしただけでは文字の間隔がガタガタになってしまったのです。通常よりも大きなサイズで文字を組むことに、その書体は対応できていなかったのでしょう。

デザイナーがやる以上は、美しい文字組で、見やすさ・読みやすさへの配慮を追求していかなければなりません。それで、大きな文字で組むという、拡大図書の目的に沿って設計された書体が必要だと確信したのです。

(第2回に続きます)

Photo/國領翔太 Text/諏訪美香

初出:トッパンエディトリアルコミュニケーションズ Webサイト「TEC LAB+」2019年9月10日

本記事はトッパンエディトリアルコミュニケーションズ株式会社のWebサイト「TEC LAB+」で掲載されていた内容を、移設・再公開したものです。

2024.12.11