TEC LAB+ ものづくりの人々。

グラフィックデザイナー、出版UD研究会発起人

高橋 貴子さんインタビュー[第2回]

- トッパンエディトリアルコミュニケーションズ

- TEC LAB+

ひとつの物が完成するまでの過程には、さまざまな人がかかわっています。

彼らは日々、何を考え、制作の現場に向き合っているのか。

あらゆる方々へのインタビューを通して、

今の時代において、人々がものづくりで大切にしていることを探ります。

| 高橋 貴子(たかはし・たかこ) 1984年桑沢デザイン研究所卒業。グラフィックデザイナーとして仕事をする中で、自分の仕事が「目が見えない、見えにくい人には通用しない」ことに気づき、点訳や、ロービジョン(弱視)の人々に向けた本づくりに取り組む。2005年に出版UD研究会を発起。読書のユニバーサルデザインについて、視覚障害者をはじめ、本にアクセスするのが困難な人たちと作り手がともに考える場を設けている。2009年より、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構において「カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット」の選定に参加。 |

第2回 文字のリズムを読んでいる。

――拡大図書の制作において、文字組の美しさ、読みやすさに対するこだわりは、高橋さんのデザイナーとしての視点があるように感じます。

高橋:人が文章を読む時って、文字を一字ずつ目で追っているように見えますが、文字の連なり、いわばリズムを読んでいると思うんです。ある海外のタイポグラフィーのデザイナーと話した際に一致した見解で、「不規則なリズムが読みやすさにつながる」というのがあって。例えば、すべて大文字で組まれた欧文よりも、大文字と小文字が混ざっていたほうが読みやすいですよね。単語には形というものがあり、人は無意識のうちに文字を形でとらえているんです。

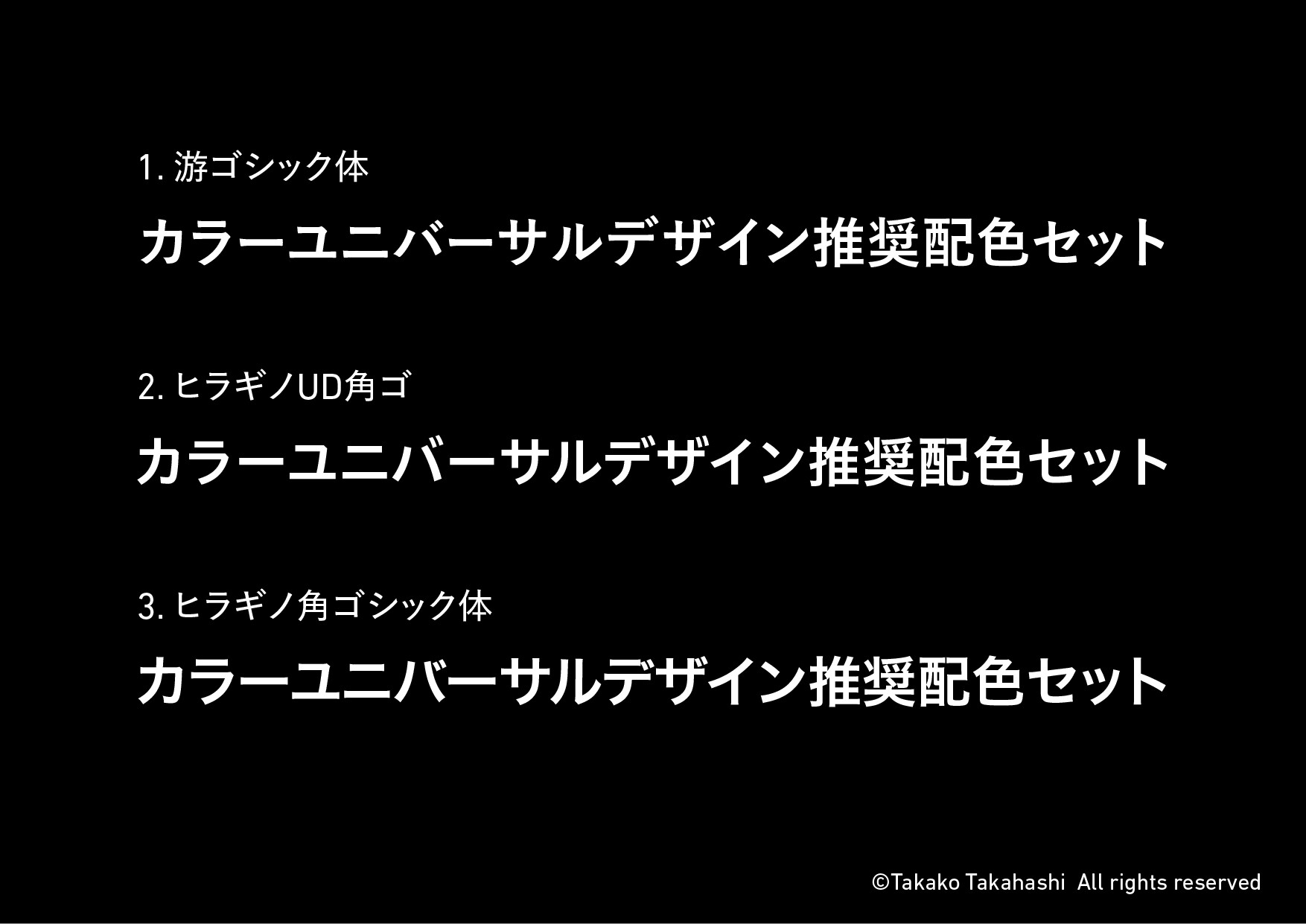

和文については、おもしろいアンケート結果があります。NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構などが研究開発した「カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット(※1)」の選定に参加した時のことですが、紙面で使用する書体を決める際に、3種類の書体で組み、どれがいちばん読みやすいかをロービジョンと晴眼者のデザイナーそれぞれに聞いてみました。

(※1)カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット:色覚障害や白内障の人は、色によっては違いを区別しづらいことがある。「カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット」は、当事者による検証を重ね、バリアフリーに配慮した見分けやすい色の組み合わせをまとめた色見本。2009年第1版発行。

※実際のアンケートは紙面の1ページを取り上げて行われましたが、ここでは文字を抜粋して掲載しています。

高橋:すると、ロービジョンの人たちは上から順に読みやすいと答えましたが、デザイナーは下から順に読みやすいという回答で、真逆の結果となりました。それぞれに理由をたずねたところ、ロービジョンの人たちは、「漢字に対してひらがながほどよく小さいものが読みやすい」、デザイナーは「漢字とひらがなの大きさが揃ったものが誰にとっても読みやすい」とのことでした。

そもそも、和文の書体は漢字よりひらがなのほうが小ぶりに設計されていますが、デザイナーは、その差が少なく、文字の大きさが揃っていたほうがロービジョンの人には読みやすいだろう、と予想したのでしょう。しかし、そのわずかな大きさのちがいが文字の連なりにリズム感を生み、ロービジョンの人にとっても読みやすさにつながっていたのです。

画像の概要版は、ロービジョンに配慮して上の書体(1. 游ゴシック体)が採用されました。また、「カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット ガイドブック 第2版」では、イラストのイメージに合わせて、真ん中の書体の丸ゴシック(ヒラギノUD丸ゴ)が採用されました。

※「カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット」は以下のURLからダウンロードできます。

https://jfly.uni-koeln.de/colorset/

――見やすい文字や書体とは、どのようなものでしょうか?

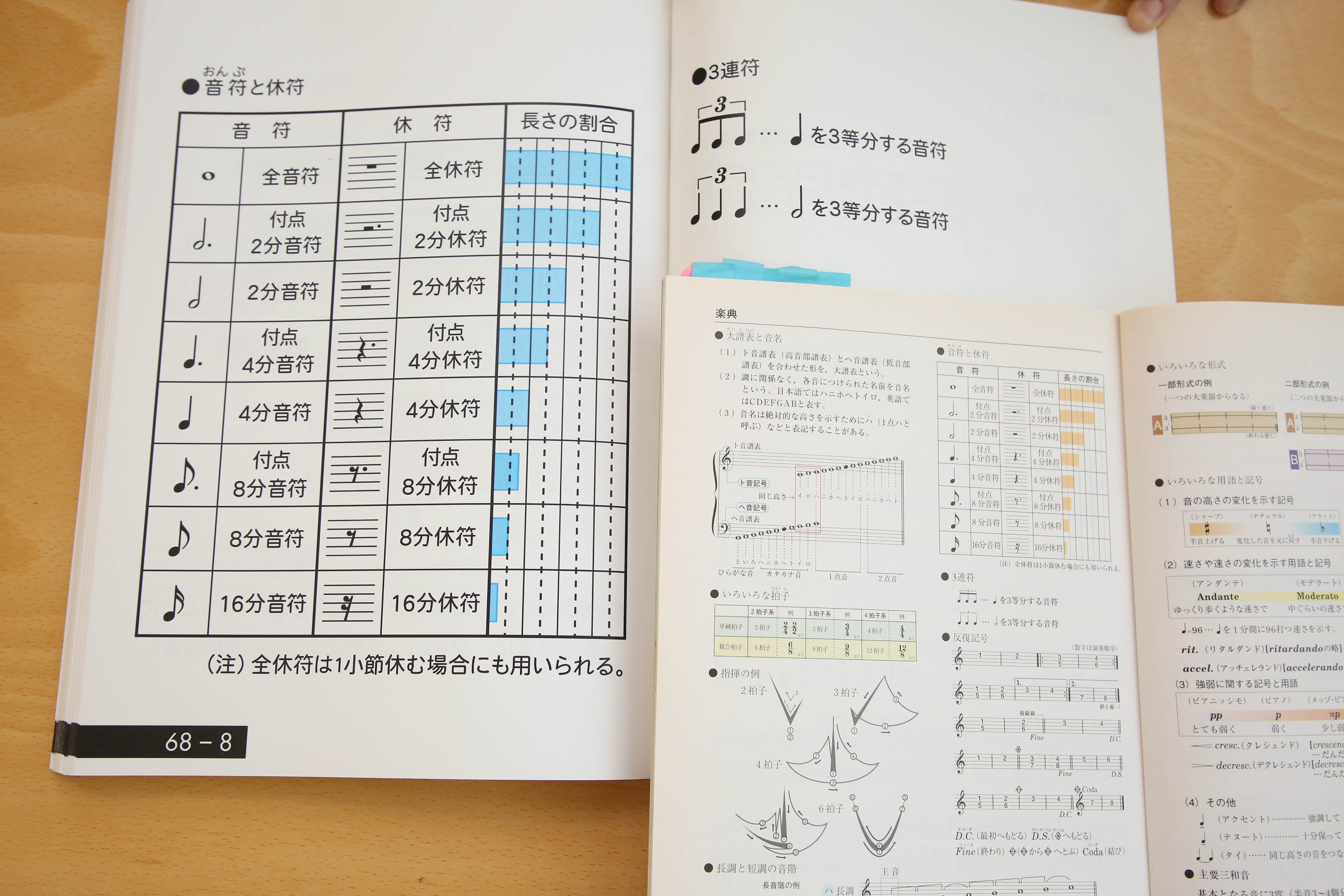

高橋:その文字らしさがあるか、だと思います。中学音楽の拡大教科書を制作したことがあるのですが、歌詞がすべてひらがなになるので、書体の選定はロービジョン検証員の意見を聞きながら注意深く行いました。

どんなことを意識したかというと、パッと見て「これは『い』だな。これは『へ』だな」と、その文字の特徴をとらえることができるか。目玉は動くのでじっと見ていれば解読できることもありますが、楽譜は解読できるまでじっと待つわけにはいきませんよね。それに、ロービジョンの人は文字を推測しながら読んでいます。個々の字形と、文字が組まれた時の見え方。読みやすい書体とは、この両方をクリアしているものだと思います。

高橋:少し話が脱線しますが、音楽の拡大教科書の制作はけっこう技術を要するんですよ。楽譜の中には、五線、小節線、音符の線などさまざまな線が入り組んでいて、単に楽譜を大きくしただけではアンバランスになってしまいます。0.1ミリ単位で調整してバランスを見極め、五線の手前に音符が存在するような、空間を感じる楽譜になることを目指しました。私も検証員の方も楽譜を読めたので、そこまで突き詰めることができたのでしょうね。

できあがった教科書を老人ホームで見せたことがあるのですが、「みんなでコーラスができる楽譜だね」とお褒めの言葉をいただいたんです。楽譜は要素も多く、試行錯誤をしながらの制作でしたが、最後まで付き合ってくださった教育出版さんにはとても感謝しています。

――単に文字を大きくすればいいというわけではなくて、そのものらしさを損なわないようにする。そこに、高橋さんの受け手に対する配慮を感じました。ただ実際に制作となると、数ある書体の中からどれを選べばいいのか悩んでしまいそうです。

高橋:そうですね。ひとつ勘違いしないでいただきたいのが、万能書体はないということ。「どの書体を使えば読みやすくなりますか?」と聞かれることがありますが、適材適所です。そのためには目的と、誰に向けたものなのかターゲットを押さえることが大事で、そのうえで文字をどのように機能させるかを考えて書体を選びます。

だから、「UD(ユニバーサルデザイン)に配慮したものをつくってください」と言われた時に、「UDフォントを使えばOK」と短絡的な考え方をしてしまうのはちょっと違うかなと思います。どんな仕事にも共通していえることだと思いますが、まずは依頼者にちゃんと話を聞くことが大切ですよね。まれに、依頼者自身も目的やターゲットを明確にできていない場合がありますから、そこはこちらから聞き出すように働きかけないと。もちろん依頼者側も、なぜUDに配慮するのか、誰に向けたものをつくるのかを問い直してみることが大事だと思います。

(第3回に続きます)

Photo/國領翔太 Text/諏訪美香

初出:トッパンエディトリアルコミュニケーションズ Webサイト「TEC LAB+」2019年9月10日

本記事はトッパンエディトリアルコミュニケーションズ株式会社のWebサイト「TEC LAB+」で掲載されていた内容を、移設・再公開したものです。

2024.12.11