2025年6月施行の義務化対応に!

熱中症リスクを見える化してゼロにする

安全・効率的な熱中症対策ソリューション

のご紹介

例年の酷暑から熱中症リスクが深刻化する中、職場における熱中症対策を強化するため、2025年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されました。

企業規模問わず、全事業者は職場において、熱中症重篤化防止のための取り組みを実施する必要があります。まずは環境を把握するためにWBGT(熱中症指標)の測定などを行う必要がありますが、測定に関して知見がなく不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、規則改正を受けて事業者が取り組むべきこと、そしてTOPPANの熱中症対策ソリューションをご紹介します。

職場の熱中症対策の重要性増加

近年、職場の熱中症対策の重要性が増しています。

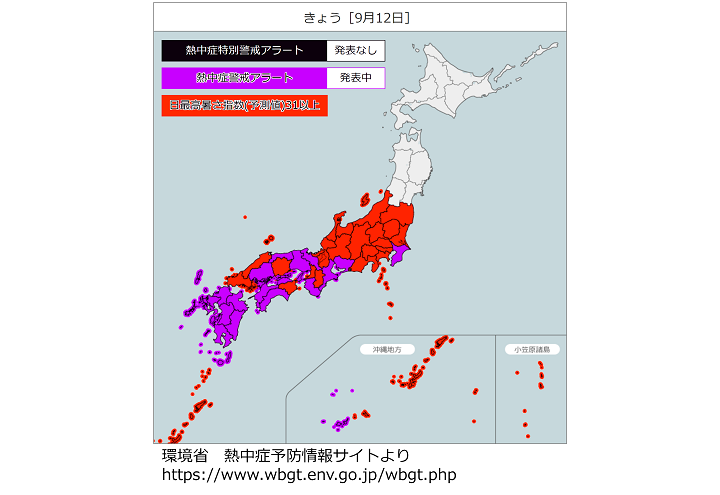

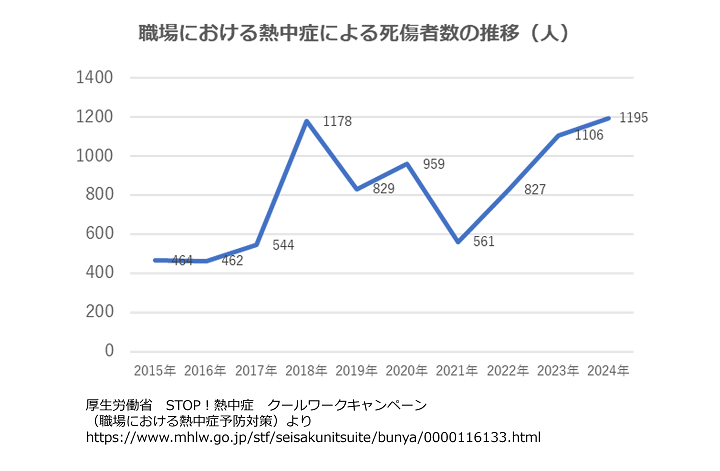

その背景には、気候変動を原因とした例年の猛暑により、熱中症リスクが拡大していること、特に高温多湿な工場エリアや倉庫作業、屋外作業で労働災害が増加しており、職場における熱中症による死傷者数の推移を見ても2021年の561人から2024年には1,195人 と3年間でほぼ2倍にも増加している点などが挙げられます。医療費や休業補償などのコストも深刻化しています。

暑さ指数(WBGT)による職場環境の評価の重要性

そして重要なのは、労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日から施行されている点です。義務化された取り組みもあり、事業者自ら積極的な熱中症対策と対応を進めることが必要になります。

このような中、鍵となるのは、職場環境の熱ストレスを暑さ指数(WBGT)により評価し、熱中症危険度を知り予防対策をとることです。

WBGT(暑さ指数)とは?

WBGT(暑さ指数)は、職場における熱中症対策の重要な指数です。詳しく見ていきましょう。

WBGT(暑さ指数)とは?

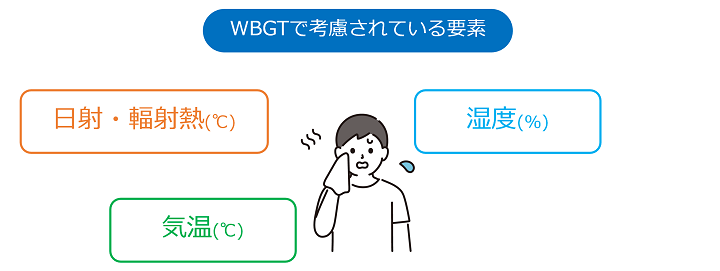

WBGT は(Wet Bulb Globe Temperature)の略称で、日本語では「熱中症指数」や「暑さ指数」と訳される、気温、湿度、輻射熱(直射日光や熱源からの放射)を総合的に考慮した熱中症リスク指数です。一般的な「気温」だけでなく、湿度や輻射熱(黒球温度)の影響を踏まえて評価を行うのが特徴です。

なぜWBGTが重要なのか

人間の体は、気温よりも湿度や輻射熱の影響を大きく受ける傾向があるといわれています。そのため、気温、湿度、輻射熱を総合的に取り扱うWBGTを定期的に監視することで、作業者の安全を確保しやすくなると考えられています。

WBGTの目安

後ほど詳しく解説しますが、2025年6月1日施行の労働安全衛生規則改正において、義務化された取り組み実施の対象となる作業は、

です。

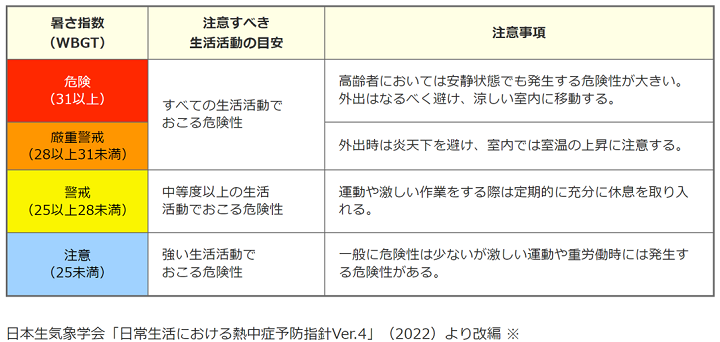

つまり、WBGT28度以上(気温31度以上)により熱中症リスクが大きく上がってしまうということになります。

例えば、次の作業が挙げられます。

・屋外の工事現場におけるシャベルによる激しい土掘り作業

・屋内外で重い荷物の荷車や手押し車を押したり引いたりする作業

・屋内外の平坦な場所で走りを伴う作業

・農業における草むしり、除草、果物・野菜の収穫など

屋外での作業だけでなく、工場や倉庫など屋内でも、直射日光や空調設備状況によって値が高まるため、注意が必要です。

WBGT測定・活用のポイント

職場のWBGT測定が必要になりますが、測定はJIS規格に準拠した暑さ指数計(WBGT計)で行います。

※写真のWBGT計は、鶴賀電機株式会社製です。

※JIS B 7922:2023 CLASS1.5 準拠の測定器を使用し、定点観測やリアルタイム監視を実施します。

WBGTの算出式は以下の通りです。

屋外での算出式:WBGT =0.7 × 湿球温度 + 0.2 × 黒球温度 + 0.1 × 乾球温度

屋内での算出式:WBGT =0.7 × 湿球温度 + 0.3 × 黒球温度

(WBGT、湿球温度、黒球温度、乾球温度の単位は、摂氏度(℃))

※環境省 熱中症予防サイトより

https://www.wbgt.env.go.jp/doc_observation.php

そして測定したWBGTの結果に基づき、適切な休憩・水分補給・作業時間の調整など具体的対策を講じることが重要になってきます。

熱中症の法整備~2025年6月1日施行

次に、2025年6月1日施行の熱中症対策の法整備に関する内容を見ていきましょう。

改正労働安全衛生規則の施行

厚生労働省は、職場における熱中症対策を強化するため、労働安全衛生規則を改正しました。2025年6月1日から施行されています。

熱中症の重篤化を防止するため、熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、状況に応じて迅速かつ適切に対処することにより重篤化を防止するための取り組みとして、事業者に対して、次の3点が義務付けられました。

・初期症状の発見・報告体制の整備

・熱中症発生時の応急処置と搬送の手順の決定

・上記手順の全従業員への周知徹底

対象となる作業は、「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」です。

重篤な熱中症が発生した際に、これらを実施していなければ、懲役・罰金などの罰則を受けることになります。

改正の背景には、環境省による改正気候変動適応法が関係しています。2024年4月1日に全面施行され、熱中症に関する対策を強化するとともに、熱中症に関する特別警戒情報の発表期間中における避難施設の開放措置などが定められました。

事業者への影響と重要なポイント

2025年6月の施行を受け、事業者は職場の現場におけるWBGT測定や報告手順・周知計画の整備が必要になります。

事業者は、「見つける→判断する→対処する」の3ステップを通じて、現場の実態に即した具体的な対応が必要です。

1.見つける

例)「作業員の様子がおかしい」など早期に異常を発見する。

2.判断する

例)医療機関への搬送、救急隊要請など適切な判断を行う。

3.対処する

例)救急車が到着するまで、作業着を脱がせ水をかけ、全身を急速冷却するなど

出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf

職場における熱中症へ取り組み

今後、職場では、どのような取り組みが必要になってくるのでしょうか。具体的な取り組みをご紹介します。

WBGTを測定して活用する

厚生労働省の「職場における熱中症対策の強化について」にも記されている通り、特に重要になってくるのは、WBGTを測定して活用することです。

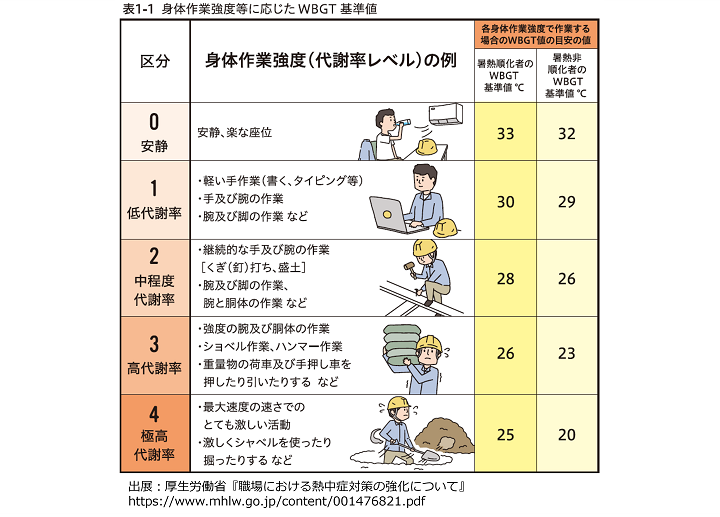

まずWBGTを測定し、身体作業強度とWBGT基準値を比較し、基準値を超える作業であれば、冷房などによって作業場所のWBGT基準値の低減を図ることが求められます。または、身体作業強度の低い作業に変更したり、WBGT基準値より低いWBGT基準値である作業場所の作業に変更したりします。

例えば、強度の高いショベル作業やハンマー作業、重量物を載せた押し車を押したり引いたりするような激しい作業を行う際には、WBGTを下げるような空調やひさしを用意する、作業時間を短くするなどの対策を行います。

それでもWBGT基準値を超えてしまう場合

上記の対策を講じても、WBGT基準値を超えてしまう場合は、「熱中症予防対策」を実施します。

【熱中症予防対策】

1.作業環境管理:WBGTの低減、休憩場所の整備など

2.作業管理:作業時間の短縮、暑熱順化など

3.健康管理:健康状態の確認など

4.労働衛生教育:予防方法、救急処置など

上記のような対策を行うには、まず個別の作業環境にて、WBGTを計測できる仕組みづくりが重要です。

TOPPANの熱中症対策ソリューションのご紹介

職場のWBGTを測定し、活用につなげるために役立つのが、TOPPANの熱中症対策ソリューションです。

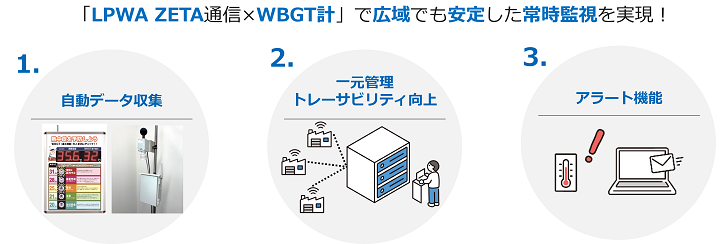

本ソリューションの特徴は、「LPWA ZETA通信×WBGT計」で広域でも安定した常時監視を実現する点です。

1.自動データ収集

センサが温湿度とWBGTを自動測定し、常時監視します。これにより、人手での点検・計測の手間を削減します。

2.一元管理トレーサビリティ向上

クラウド上で計測データを一括管理・保存することから、過去データの確認が容易であり、法令対応エビデンスとして活用可能です。また、点在する各拠点・各部屋のWBGTデータを中央・一括監視することができます。

3.アラート機能

WBGTの閾値(しきいち)を超過したときに現場作業者や、監督者にメールで通知します。通知を受けた後は、作業停止や医療連携など即時検討できます。

LPWA ZETA通信とは

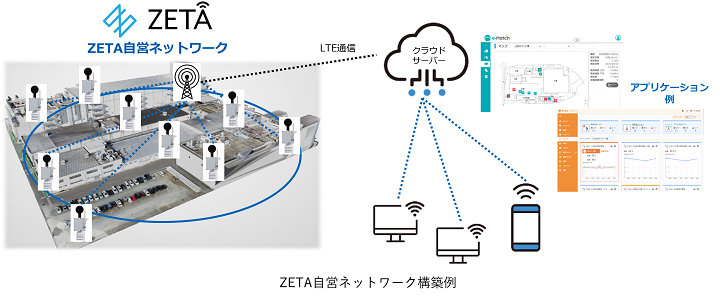

データは無線通信で収集する仕組みとなっており、本ソリューションではLPWA規格「ZETA」を使用しています。

IoT機器などのデータを自動で取得してサーバに蓄積可能です。

【特長】

1.広大な工場・倉庫、通信インフラが整っていない場所でも対応可能

自営ネットワークを構築することにより、自営の無線通信インフラを構築可能です。例えば携帯通信が届かない広大な工場・倉庫、壁が分厚くて電波が届きにくい場所、地方などで通信インフラが整っておらず、屋外の通信が届きにくい場所でもデータを届けられる点がポイントです。

2.電波干渉に強い

超狭帯域通信により、電波干渉に強いことから、見通しの良い場所であれば10~20kmの通信が可能です。

3.中継器の利用により屋内外全体をカバー

中継器の設置により、施設の屋内外全体をカバーするネットワークを構築可能です。

4.免許申請不要な周波数帯を利用

ZETAは「特定小電力無線」と呼ばれる免許申請不要の周波数帯を利用しています。これにより、導入や運用の手間・コストを抑えつつ、柔軟にシステム展開が可能です。

※原則、通信頻度は最短で1時間に1回となります。

センサ・通信機器の構成

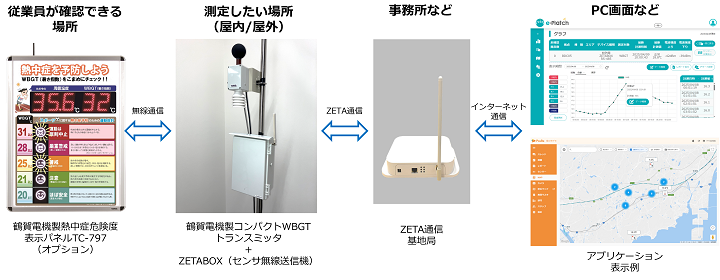

機器構成は次のようなイメージ となります。(写真中の熱中症危険度表示パネルおよびWBGTセンサは、鶴賀電機株式会社製です)

まず事務所などに「基地局」と呼ばれるZETAネットワークとインターネット通信を媒介するゲートウェイを設置します。暑熱現場にWBGT測定センサと、そのセンサからのデータを無線で飛ばす「ZETABOX」という無線機を設置します。WBGT測定センサとZETABOXは、屋内・屋外問わず簡単に設置可能で、取付は現場環境に合わせ、壁設置、パイプ取付、ポール差込、三脚設置などから選択可能です。

WBGTセンサからは、WBGTに加え、周囲温度、湿度等も一部機器で取得可能です。センサから集めた情報は基地局に届けて集約し、インターネットを介してサーバに蓄積した上で、表示アプリケーションを用いてPC・タブレット端末上で確認することができます。

表示アプリケーションは、TOPPANのスマート点検支援サービス「e-Platch™」と、まちの情報集約・発信サービス「PosRe®」の2種類に対応しています。

WBGTセンサを設置しただけでは、その場でWBGTを確認することができません。オプションでリアルタイムのWBGTと熱中症危険度を顔マークで熱中症予防指針上に表示する「熱中症危険度表示パネル」をご用意しておりますので、従業員の方などが作業現場で現在の熱中症危険度を知ることができ、ただちに予防行動をとることができます。

料金体系

料金体系は、「初期費用」と「サービス利用料」から構成されています。

・初期費用(機器料金・導入サポート費)

機器料金(基地局・中継器・センサ群)と設置サポート費が導入時のみに発生します。

※機器ごとに価格が異なります。

・サービス利用料(月額料金)

導入していただく機器の種類・数量により変動しますので、詳細についてはお問い合わせください。

※表示アプリケーションごとに料金が変動します。

こんな方におすすめ!~よくある問題、課題例~

TOPPANの熱中症対策ソリューションは、次のような課題をお持ちの方におすすめです。

・そもそも職場のポイントごとの測定・管理ができていない

法令対応のためにこれからWBGTの測定を始めるといった場合に、導入しやすく始めやすいソリューションとなっています。

・すでにWBGTの管理を行っているが、従業員がWBGT計を持って見回っている

WBGTの管理をすでに実施している職場もあります。しかし、ある工場では従業員がWBGT計を持って100ヶ所以上の測定器を見回っており、その従業員自体に熱中症リスクがあり困っているといった事例もありました。本ソリューションは、既存の人手による管理の代替として大幅に作業負荷を削減します。

・熱中症関連の労災事故が発生し、初期対応の遅れが指摘された

過去に熱中症関連の労災事故が発生し、初期対応の遅れが指摘されたといったケースでは、本ソリューションを利用することで先手を打った対策が可能になります。

まとめ

2025年6月より施行された労働安全衛生規則改正を受け、職場での熱中症対策を強化する必要性がさらに増しています。重要になるのは、日ごろからのWBGTの測定と活用にあります。

まずはWBGTを手軽に取得できる環境づくりを行っておくことが、日ごろのスムーズな活用と緊急時における迅速な対応につながるでしょう。

今回ご紹介したTOPPAN熱中症対策ソリューションについて、より詳しい内容をお知りになりたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お客さまのビジネス変革と持続的な発展をサポートするため、

さまざまなデジタルソリューションを提供しています。

下記画像をクリックし、その他のソリューションもご覧ください。

2025.11.13