建築における環境に配慮した設計の重要性|ガイドラインや要点、実例、今後の課題を解説

脱炭素社会に向けて各業界がそれぞれ取り組みを進めている中、建築・建設業界も例外ではありません。

家電製品や自動車等の持続可能性を高めるために重要視されているのが「環境配慮設計」です。

本記事では、「環境配慮設計」の定義やメリットと必要性、具体的な事例、今後の課題について詳しく解説します。

サステナブル建築を目指す方や環境にやさしく愛され続ける設計デザインにしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

<目次>

■ 環境配慮設計とは|基本と定義

■ 環境に配慮した設計の背景と必要性

■ 環境に配慮した設計の指針・ガイドライン

■ 建材・資材の環境認定制度の種類

■ 環境に配慮した設計の具体的な内容と実践例

■ 今後の課題と展望

■ TOPPANの“環境配慮型”内外装建材

■ まとめ

■ 環境配慮設計とは|定義とメリット

家電製品や自動車等における環境配慮設計とは、資材の生産過程から輸送、製品の使用、そして廃棄と「ライフサイクル」全般に渡って環境への影響を考慮する手法を指します。

似たような意味を持つ言葉として、以下も使われます。

・DfE(Design for Environment)

・環境適合設計

・エコ・デザイン

【ポイント】

製品分野と同様に、建築分野でも建物の建設・運用・解体・廃棄(処分)においては多量のエネルギーが消費されます。そのため、環境に配慮した設計は脱炭素・カーボンニュートラル社会実現に向けて重要な取り組みとされています。

では、具体的な環境に配慮した設計のメリットを紹介します。

・建物のライフサイクルにおける総消費エネルギー量を削減できる

・消費エネルギー量削減はLCCO2※ 抑制につながる

・周囲環境に悪影響を与えないことで建物の持続可能性や存続価値が高まり、地域貢献や生産性向上につながる

※LCCO2:ライフサイクルCO2の略称で、建築から廃棄までで発生するCO2量を寿命で割り1年あたりの排出量を算出して評価する手法。ISO(国際標準化機構)の環境配慮規格ISO14000シリーズの認定基準にもなる。

■ 環境に配慮した設計の背景と必要性

建築における環境に配慮した設計が重要視されるきっかけとなったのは、住宅を含む建物から排出されるCO2量の増加です。

【ポイント】

建物にかかわるCO2排出量は全産業の約30%にものぼることから、建築・運用・廃棄における省エネ化はサステナブル社会実現に向けて必要不可欠とされています。

環境に配慮した設計が重要視されるまでの背景には、過去に開催された国際協議が関連しています。

・1992年 地球サミット(国連環境開発会議)

「環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築」への取り組みが提言され、全ての産業において生産工程の上流から環境配慮が必要とされる

・1997年 京都議定書

温室効果ガスの排出削減を短期間で達成するために「環境に配慮したまちづくり」「住宅・建築物の省エネ性能向上」「温室効果ガス吸収を目的とした都市の緑化」などの必要性が提言される

・2015年 パリ協定

「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える」という目標が提言される

この流れを受けて、1979年に制定された省エネ法は今日まで何度も改定が繰り返されています。

2022年の改正は、2050年カーボンニュートラル目標や2030年の温室効果ガス削減目標達成に向けて“エネルギーの合理化”が軸となり、建物の省エネ化・再エネ化がより一層促進され始めました。

【ポイント】

建設において、排気や排水などの公害対策に向けた末端工程での配慮だけでは地球環境問題の根本的な解決にはなりません。そのため、資材生産から建物廃棄まで一連の過程における環境配慮が重要とされています。

■ 環境に配慮した設計の指針・ガイドライン

建築における環境に配慮した設計の具体的な指針と条件を紹介します。

資材選定、設計・建築、使用(運用)、解体・廃棄・再利用、そしてSDGsに関してそれぞれポイントが異なりますので確認しておきましょう。

資材段階における環境配慮

建設資材は、その生産加工過程から現場への運搬、解体時の処理と建物のライフサイクル全ての段階に影響を与えます。

そのため、資材選定から環境負荷の低減や資材の循環可能性を考慮することが必要です。

・高耐久性=建物の長寿命化、メンテナンスの軽減

・高いエネルギー効率

・廃棄物の発生抑制が可能な資材生産プロセス

・再使用・再生利用の可能性(3R・5R※の実現性)

・製造工程における省エネルギー化(高設備の導入や再生可能エネルギー・自然エネルギーの活用)

・汚染物質排出の低減(特定科学物質の使用制限)

・環境影響に配慮した原材料の選定・調達(トレーサビリティが可能な原料の利用など)

※3R・5R:3Rは「リデュース・リユース・リサイクル」を指し、5Rはさらに「リペア・リターン」を追加した標語。

リデュース(Reduce)=製造過程の資源量を少なくして廃棄物発生を抑制する

リユース(Reuse)=使用済製品やその一部を繰り返し使用する

リサイクル(Recycle)=廃棄物を原材料やエネルギー源として再利用する

リペア(Repair)=修繕や改修・補修を繰り返して長期間使い続ける

リターン(Return)=使い終えた製品をメーカーに戻し、リユース・リサイクルする

設計・建設段階における環境配慮

設計や建設(運搬・施工)においても出来る環境配慮はあります。

・設計の工夫による耐久性・メンテナビリティ(更新・補修・改修の容易性)の向上

・リフォーム・リノベーション・コンバージョンしやすい構造=建物の持続可能性向上

・製品の輸送効率の向上(国産資材の積極的活用など)

・端材・残材等の発生抑制

・施工における省エネルギー性(自然エネルギーの利用や現場における高性能設備の導入)

・効率的な工程管理(工期延長の防止)

使用段階における環境配慮

使用(運用)段階での省エネルギー性・エネルギー効率の向上は欠かせません。

なぜなら、使用段階におけるCO2排出量は、ライフサイクルにおいて最も多くの割合を占めるからです。

・高設備によるエネルギー消費の効率化

・自然エネルギー(太陽光・風力・地熱・水力など)の活用による省エネ化

・汚染物質の放出抑制

・利用者の意見を取り入れられる可変性=建物の持続可能性向上

解体・廃棄処分・再利用段階における環境配慮

現在、建設リサイクル法では建築廃棄物の分別解体と再資源化が義務付けられていますが、まだまだ完璧ではありません。

全ての建築物において建設リサイクル法の規定が遵守されれば、確実に地球環境への負荷を軽減できます。

・分別解体の実施=リサイクル率の向上

・解体材の再資源化・資源循環の実施

建物の持続可能性(SDGs)にかかわる環境配慮

近年は、地球環境への配慮だけではなく持続可能性(SDGs)への配慮も求められます。

建物の省エネ化・脱炭素化に加えて、周辺環境と生物多様性、利用者の住環境、就労環境も考慮する必要があるのです。

SDGs開発目標の中で環境に配慮した設計と特にかかわりが深いものは以下の通りです。

・全ての建物利用者に対する健康促進

・ジェンダー平等の実現

・安全な水の確保

・エネルギーのクリーン化(再生エネルギー・自然エネルギーの活用)

・建物内の働きやすさ

・使い続けられる建物づくり・住み続けられるまちづくり

・気候変動への対策(建物全体の省エネ化)

・海・陸の豊かさ保全(建物周囲の生態系保全)

■ 建材・資材の環境認定制度の種類

環境に配慮された設計に採用された建材・資材を公的に認定・評価する制度があります。

国や第三者機関によるものや事業者団体・地方公共団体によるものなど、それぞれ審査項目は異なりますので、事前に該当条件をチェックしておきましょう。

主な制度は以下のとおりです。

これらの認定を受けると、建物利用者にもその建物の環境配慮性が分かりやすく伝わります。

■ 環境に配慮した設計の具体的な内容と実践例

近年、日本国内でも環境に配慮した設計に特化した事例が増えています。

その中から特長的なものを抜粋し、採用された手法と合わせて見てみましょう。

【カレッタ汐留(電通本社ビル)】

・超高度強度コンクリートと構造計画による高耐久性と施設利用者及び周辺の安全性の向上

・外構及び屋上・壁面緑化による生物環境の保全と創造

・広場や街区を連結させるペディストリアンデッキなど、地域に開かれた計画

・外皮熱負荷の削減や気密性向上による建物全体の熱負荷抑制

・設備の高効率化(照明器具・冷暖房設備など)

・水資源の保全(雨水や下水の再利用や、周囲への雨水流出防止)

【SMARK伊勢崎】

・ゆとりのある階高や鉄骨造による間取り更新性(リノベーションによって建物の使用を継続できる)

・大庇による都市のシンボル的デザイン(景観への溶け込みに配慮)

・庇による日射熱コントロールや高断熱ガラスによる建物全体の熱負荷抑制

・自然エネルギーの活用(風力発電、自然採光)

・設備の高効率化(照明器具・冷暖房設備など)

【京染会館】

・LCCO2の削減

・旧建物の材料再利用

・歴史的街並みに溶け込む外観デザイン(文化の保全)

・PAL※性能向上や日射熱の伝わりにくい外装による建物全体の熱負荷抑制

・水資源の保全(雨水利用など)

※PAL:非住宅建築物における省エネ基準を評価する外皮性能の指標

上記の他にも多くの環境に配慮した設計を導入した事例があり、その用途は事務所や学校、病院、商業施設など様々です。

■ 今後の課題と展望

日本国内においても環境に配慮した設計の建築物は増えていますが、まだまだ環境先進国である欧米と比べると十分ではありません。

その最も大きな原因は、環境配慮性と経済活動(営利性)が直結していない現状があるためと言われています。

また、環境に配慮した設計では建築コストが高くなり、それが施設利用費などエンドユーザーへの負担に現れるケースも珍しくありません。

そのため、経済産業省はデカップリング※の必要性を訴えており、その動きが始まりつつあります。

※デカップリング:一定の経済成長とエネルギー消費削減を切り離す考え方で、環境配慮による減収を国などが補填する動きを指す場合もある。

実際に、CSR(企業の社会的責任)において年々環境配慮やSDGsへの貢献度の重要度は高まっています。

グリーン契約(環境配慮契約)の達成率が企業評価にかかわったり、大規模建築プロジェクトにおいては環境に配慮した設計が入札時の有利性につながったりする事例も珍しくありません。

■ TOPPANの“環境配慮型”内外装建材

TOPPANでは、「世界中の人々が、心豊かで安全・安心に住み続けられる世界へ」をスローガンに、グローバルにサステナブルな地球環境実現に向けて「環境・まち・建物を使う人」全てに配慮した建材の開発・製造に努めております。

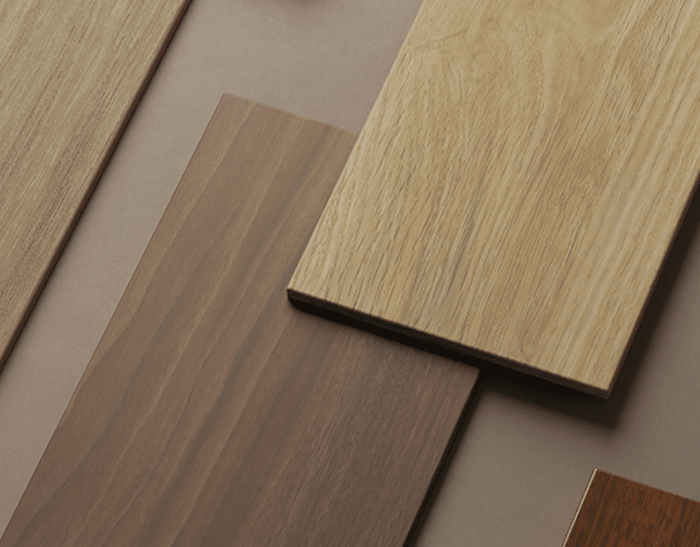

フォルティナは、高品質な内外装不燃アルミ意匠材です。

資源の採取から廃棄・リサイクル段階まで(使用・維持段階を除く)の二酸化炭素排出量が、従来の塩ビシート比で約60%抑えられ、さらに燃焼時に塩化水素の発生しないオレフィンシートを表面材に使用しています。

オレフィンシートの表面へ抗ウイルス・抗菌機能をプラスした人に優しい内装用不燃化粧パネルです。

ISO番号付き抗ウイルスSIAAマークも取得しているため、人の手によく触れる部分にも安心してご採用いただけます。

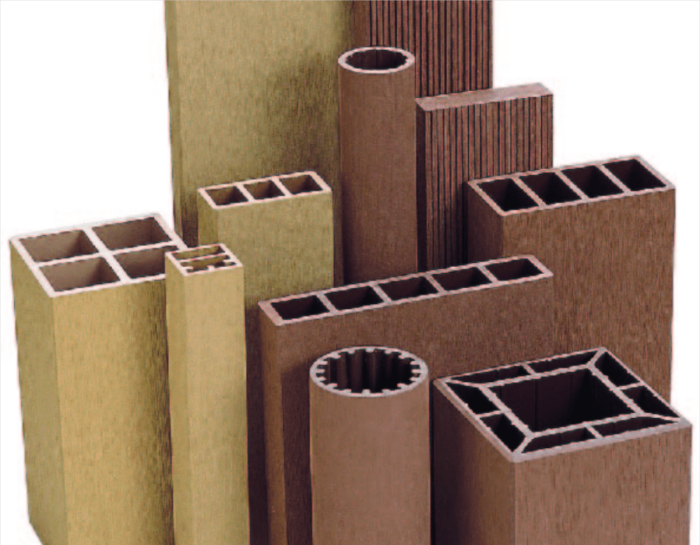

廃木材と廃プラスチックから作られたアップサイクルな木質建材です。

当社実験では使用後10回粉砕と再利用を繰り返しても初期の強度と外観を維持できることが確認されています。

押出成型により、天然木では実現が難しい複雑な形状にも対応でき、シロアリや腐朽菌による影響を抑えられるため、耐候性に優れている点もポイントです。

■ まとめ

どの産業においても環境配慮は欠かせませんが、特に人の生活とのかかわりが深い建築分野においては、資材選定から建物運用、廃棄とライフサイクルを通しての工夫が欠かせません。

そこで重要なのが、環境に配慮した設計です。

手法やアプローチは多数あるので、プランへ導入できるものを積極的に取り入れることが重要になります。

TOPPANでは、環境に配慮しデザイン性を豊かにする外装建材を開発・製造しておりますので、「環境に配慮した建築」や「人に長く愛される建物」、「街のシンボルになる建築」の材料選定でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

2025.06.05