カーボンフットプリント(CFP)の評価システム|温室効果ガス(GHG)削減の見える化

カーボンフットプリント(Carbon Footprint of Products、以下CFP)は、製品やサービスのライフサイクル全体で発生する温室効果ガス(Greenhouse Gas、以下GHG)排出量をCO₂に換算して表示する仕組みです。原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでの過程を可視化することで、排出量の削減ポイントを特定し、効果的な対策を講じることが可能になります。

地球温暖化対策が急務となる中、企業はサプライチェーン全体でのGHG排出量削減を求められており、CFPはその重要な指標となります。本記事では、CFP導入の背景、CFP算定方法、具体的な活用事例などを紹介し、企業の脱炭素化に向けた取り組みを支援します。

1)温室効果ガス(GHG)削減への挑戦

1-1)温室効果ガス(GHG)とは

GHGとは、大気中に存在し、地表から放射される熱の一部を吸収することで、地表を暖める効果を持つ気体の総称です。この効果は、地球の平均気温を生物が生存しやすい温度に保つ上で重要な役割を果たしています。

具体的には、大気中のガスの中には、太陽光の放射エネルギーのような波長の短い可視光線は吸収しないが、地表から宇宙への放射エネルギーのような波長の長い赤外線は吸収する性質を持つもの(GHG)があります。これらのガス分子はいったん吸収した地表からの放射エネルギーをあらゆる方向に再放射し、一部は宇宙に出て行きますが、残りは地表に放射され、戻ってきます。この結果、地表の温度が上昇することになります。

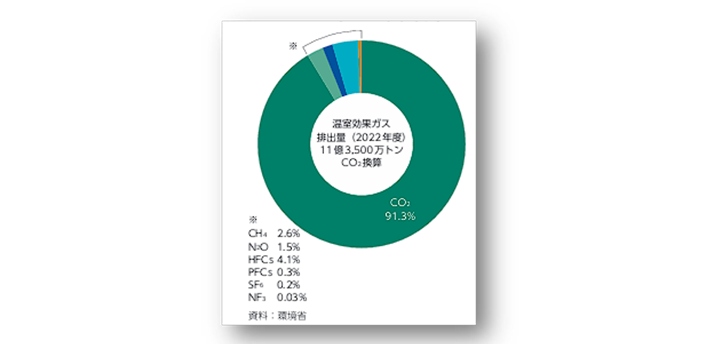

1-2)温室効果ガス(GHG)の種類

代表的なGHGには、二酸化炭素(CO₂)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、フロンガス類などがあります。中でもCO₂は、化石燃料の燃焼や森林伐採など人間活動によって排出量が大幅に増加しており、地球温暖化の主要な原因とされています。

これらのGHGが増加すると、地表から宇宙へ放出される熱がより多く大気に留まり、地球全体の気温が上昇します。これが地球温暖化と呼ばれる現象であり、気候変動、海面上昇、異常気象の増加など、様々な地球環境問題を引き起こす要因となっています。そのため、世界各国でGHG排出量削減に向けた取り組みが進められています。

1-3)温室効果ガス(GHG)との闘いの歴史

GHGの概念は19世紀初頭に遡ります。1824年、フランスの数学者・物理学者ジョセフ・フーリエが、地球の大気が熱を閉じ込め、地表を暖めている現象、すなわち「温室効果」を説明しました。

20世紀後半に入り、科学技術の進歩によって地球温暖化のメカニズムがより詳細に解明されるにつれ、その深刻さが認識されるようになりました。1980年代には国際的な議論が活発化し、1992年には国連気候変動枠組条約(UNFCCC)が採択され、地球温暖化問題への国際的な取り組みが始まりました。

現在までに、京都議定書(1997年)、パリ協定(2015年)などの国際的な枠組みの下、各国がGHGの排出削減目標を掲げ、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー技術の開発など、様々な対策が進められています。GHGとの闘いは、過去の科学者たちの発見を基に、現代社会が直面する重要な課題として、今もなお続いています。

2)カーボンフットプリント(CFP)の基礎

2-1)カーボンフットプリント(CFP)とは

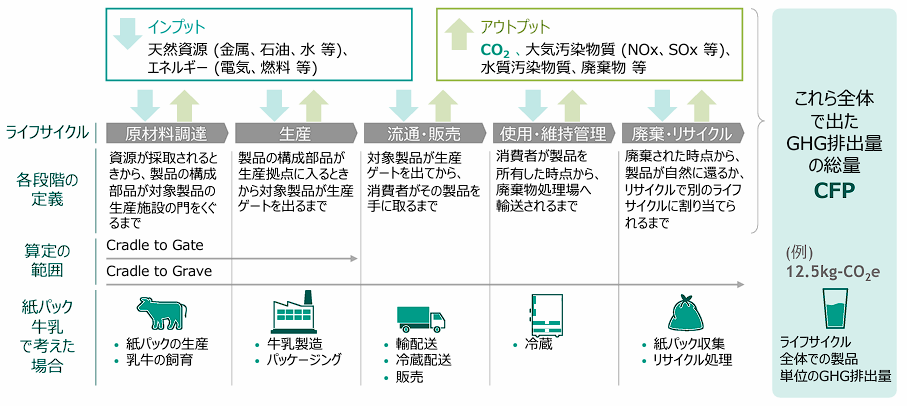

CFPとは、商品やサービスのライフサイクル全体において排出されるGHGの量を示す指標です。この指標は、原材料の調達から製造、流通、使用、廃棄・リサイクルに至るまでの各段階でのGHGの排出量をCO₂換算で表します。

CFPは、企業や消費者が環境への影響を理解し、持続可能な選択をするための重要なツールです。特に、気候変動対策が急務となる中、製品やサービスの環境負荷を可視化することは、企業の責任や消費者の選択において重要な役割を果たします。

2-2)カーボンフットプリント(CFP)の測定と算定方法

CFPの計算には、ライフサイクルアセスメント(LCA)という手法が用いられます。LCAは、製品の全ライフサイクルにおける環境影響を定量的に評価する方法であり、製品ライフサイクル上の各プロセスでGHG排出量を算出し、それを合計してCO₂に換算します。

例えば、食品のCFPを計算する場合、農業での肥料やエネルギーの使用、輸送、加工、販売、消費、廃棄に至るまでのすべての段階でのGHG排出量を考慮します。この可視化により、製品の環境負荷を客観的に評価し、より環境に配慮した選択が可能となります。

【参考資料】ライフサイクル全体でのGHGの総量算定(CO2相当量)の例

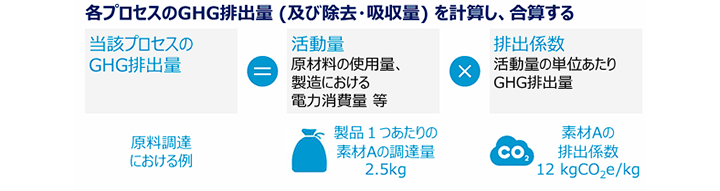

●具体的な算出方法

CFP算定には、各活動に対する排出係数を使用します。この排出係数とは、特定の活動(例えば、1kgの原材料を使用することによるCO₂排出量)に対して定められた数値です。

活動量と排出係数を掛け合わせることで、各プロセスでのGHG排出量を計算します。

【参考資料】CFPの算定方法

2-3)カーボンフットプリント(CFP)における企業の役割

CFPは、企業が自らの製品やサービスのライフサイクル全体におけるGHGの排出量を把握、削減するための重要な指標です。

サプライチェーン全体でのCO₂排出量削減に取り組み、原材料調達から廃棄までの各段階での排出量を把握して改善する必要があります。具体的な削減目標を設定し、定期的な進捗評価を行うことで、持続可能な経営を実現します。

CFPの表示は企業の環境への責任をアピールする手段となり、環境意識の高まる消費者の購買行動にも影響を与えます。業界全体での協力を通じて、ベストプラクティスを共有し、共通目標に向けた取り組みを強化することも重要です。

3)カーボンフットプリント(CFP)の具体的な取り組み(世界/日本)

3-1)カーボンフットプリント(CFP)の世界の取り組み

CFPは製品やサービスのGHG排出量を測定し、環境影響を可視化する手法として世界的に注目されています。EUでは2024年から特定製品へのCFP表示を義務化します。例えば、電気自動車用バッテリーについては2024年以降、委任規則および実施規則から12か月後にCFPの申告が必須となります。

アメリカの米国環境保護庁(EPA)は2024年3月29日、2027年のモデルイヤーからG大型自動車のGHG排出基準を強化する最終規則を発表しました。カナダでは、GHGの排出に対して連邦炭素税を課すことで、年間5万トン以上(CO₂換算)を排出する大規模事業者やガソリン・軽油を使用する個人に排出削減を促しています。2023年現在、この連邦炭素税は、燃料1トン当たり65カナダドルですが、段階的に引き上げられ、2030年にはトン当たり170カナダドルに達する予定です。

3-2)カーボンフットプリント(CFP)の日本の取り組み

日本政府は、2050年までにカーボンニュートラルを達成することを目指しており、その一環としてCFPの普及を進めています。特にカーボンニュートラル社会の実現に向けては、環境負荷の少ない製品(グリーン製品)が消費者から選ばれる市場の形成が重要です。そのためには、製品ごとのCO₂排出量を分かりやすく「見える化」するCFPの仕組みを整備することが必要です。

現在、経済産業省が中心となり、「カーボンフットプリントガイドライン」を発行し、CFPの見える化を推進しています。

また、食品や日用品、電化製品など、製品を扱う多くの日本企業がCFPに取り組んでおり、CO₂排出量の測定と削減が進められています。

3-3)カーボンフットプリント(CFP)を意識した環境に優しい製品開発

CFPを意識した製品開発では、まず製品の原材料調達から廃棄に至るまでの全工程におけるGHG排出量を評価するライフサイクルアセスメント(LCA)を実施します。この評価結果に基づき、環境負荷の高いプロセスを特定し、その改善を図ります。

具体的な取り組みとしては、リサイクルプラスチックなどの持続可能な素材の使用、再生可能エネルギーの活用による製造時の省エネ化、リサイクルを考慮したエコデザインの採用、さらにはサプライチェーン全体での効率化などが挙げられます。これらの施策により、製品のライフサイクル全体での環境負荷を低減することが可能になります。

4)Scope1,2,3といった企業温室効果ガス(GHG)と製品カーボンフットプリント(CFP)の違い

企業のGHG排出量(Scope 1, 2, 3)と製品のCFPの違いについて以下に解説します。

4-1)Scope 1, 2, 3とは?

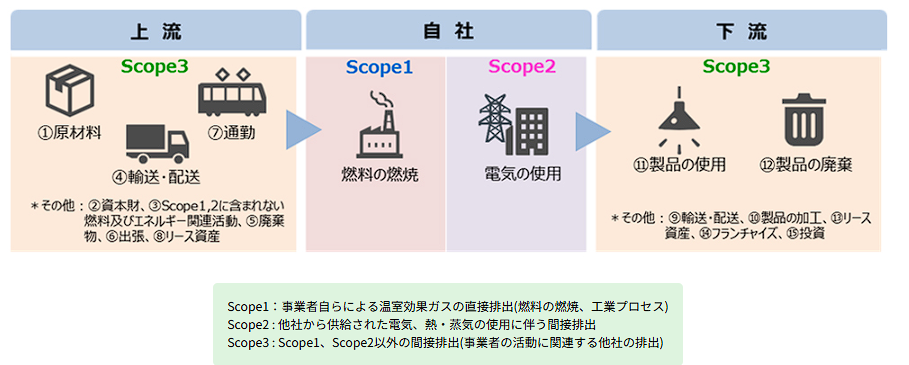

Scope 1, 2, 3は、企業活動におけるGHG排出量を分類するための国際基準「GHGプロトコル」に基づく枠組みです。これらは、企業の排出源を直接的・間接的に分類し、排出量を把握・管理するために使用されます。

●Scope 1(直接排出)

企業が自らの活動で直接排出するGHGを指します。例として、工場での燃料燃焼や社有車の運行による排出が含まれます。

●Scope 2(間接排出:エネルギー使用)

他社から購入した電力、熱、蒸気などの使用に伴う間接的な排出を指します。これには、電力会社が発電時に排出するGHGが含まれます。

●Scope 3(その他の間接排出)

Scope 1およびScope 2以外の間接排出を指し、サプライチェーン全体に関連する排出が含まれます。具体的には、原材料の調達、製品の輸送、使用、廃棄などが該当します。Scope 3はさらに15のカテゴリに細分化され、企業のバリューチェーン全体をカバーします。

4-2)Scopeの目的

Scope 1, 2, 3は、企業全体のGHG排出量を把握し、削減目標を設定するための基盤を提供します。これにより、企業は自社の環境負荷を「見える化」し、効率的な削減策を講じることが可能になります。

以下に企業活動におけるScorp1,2,3の違いを図で説明します。

4-3)カーボンフットプリント(CFP)とは?(再掲)

CFPは、製品やサービスのライフサイクル全体で排出されるGHGの総量をCO₂換算で示したものです。そのためCFPは、製品の環境負荷を評価するための指標として使用されます。

●CFPの対象範囲

CFPは、製品の原材料調達、製造、輸送、使用、廃棄・リサイクルといったライフサイクル全体を対象とします。

●算定方法

CFPは、ライフサイクルアセスメント(LCA)の手法を用いて算定されます。具体的には、各段階での活動量に排出係数を掛け合わせることで、製品ごとのGHG排出量を算出します。

以下の表に、Scope 1, 2, 3とCFPの主な違いをまとめます。

| 項目 | Scope 1, 2, 3(企業GHG) | CFP(製品GHG) |

| 対象範囲 | 企業全体の活動(直接排出、エネルギー使用、サプライチェーン) | 製品やサービス ごとのライフサイクル全体(原材料調達~廃棄) |

| 算定単位 | 企業単位 | 製品単位 |

| 目的 | 企業全体のGHG排出量の把握と削減 | 製品の環境負荷の把握と消費者・取引先への情報提供 |

| 算定基準 | GHGプロトコル |

ISO14067:2018、カーボンフットプリントガイドラインなど |

| 活用例 | 企業の脱炭素目標設定、サプライチェーン管理 | 製品設計の改善、環境ラベルの表示 |

5)カーボンフットプリント(CFP)のご紹介

5-1)カーボンクレジットとカーボンフットプリント(CFP)の関係

CFPは、製品やサービスの全ライフサイクル(原材料の調達、製造、流通、使用、廃棄)において排出される温室効果ガスの総量をCO₂換算で表したものです。

一方、カーボンクレジットは、GHG削減プロジェクトによって実現された削減量を、取引可能な形で証明する仕組みです。企業はこのクレジット(排出権)を購入することで、自社の排出量をオフセット(相殺)することができます。

これら2つの概念は、企業の脱炭素化を推進する上で重要な役割を果たしています。

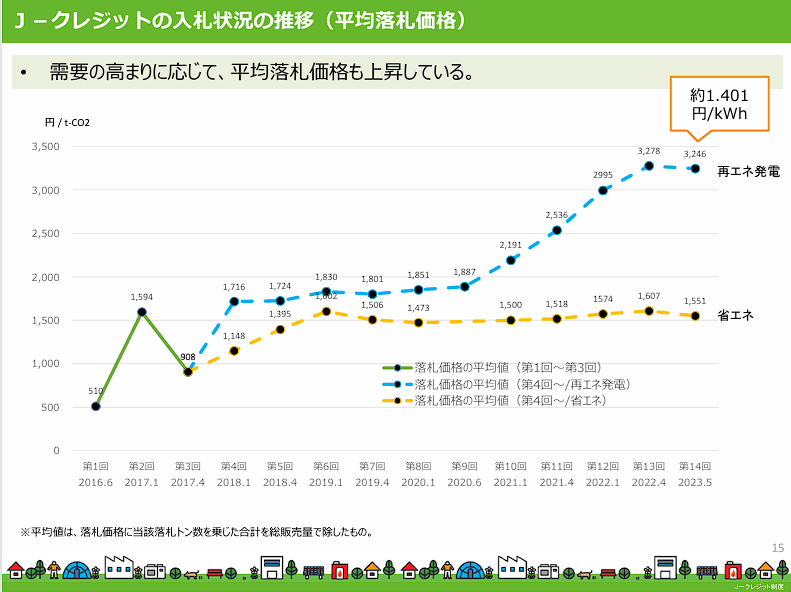

5-2)カーボンクレジットの価格推移

カーボンクレジットの価格動向については、2021年以降、世界的な脱炭素化の機運や各国の規制強化により、急激に上昇しました。これは、需給バランスや法規制の状況などの変化によって価格変動が起こることを意味します。

カーボンクレジット価格は、排出削減プロジェクトの種類や認証基準によって異なりますが、「再生可能エネルギー」など、質の高いプロジェクトは高値で取引される傾向にあります。

【参考資料】J-クレジット入札価格推移(2016~2023年)

6)持続可能な未来に向けて

6-1)日本政府と企業の協力

日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言し、企業と協力してCFPの普及を推進しています。

また、日本政府と企業は、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて連携を強化しています。政府はSDGs推進本部を設置し、「ジャパンSDGsアワード」による表彰制度を通じて企業の取り組みを支援してきました。(なお、SDGsの認知度は約9割にまで達したため2024年で「ジャパンSDGsアワード」は終了。)

一方、企業側は、海洋プラスチックごみ対策やエコ製品の開発など、環境に配慮した事業活動を展開しています。また、ビジネスと人権に関する行動計画の策定や、地方自治体との連携による地域支援プロジェクト、従業員向けSDGs教育プログラムの実施などを通じて、経済・社会・環境の3側面から持続可能な社会の実現を目指しています。

6-2)次世代エネルギー技術の推進状況(日本)

●再生可能エネルギーの推進状況

日本の再生可能エネルギーは2011年の震災後、急速に拡大し、2023年末時点で設備容量は7,700万kWに達し、その88%は太陽光発電です。

2022年度の発電実績では、化石燃料が70%以上を占め、再生可能エネルギーは22%でした。政府は2030年までにこの割合を36〜38%まで引き上げることを目標としています。(*6)

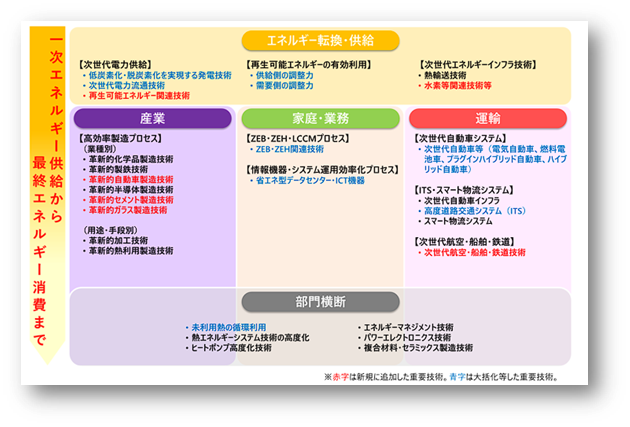

●省エネルギー技術の推進状況

省エネルギー技術の分野では、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が中心となり、革新的な技術開発を推進しています。「高効率火力発電」、「3R(リデュース、リユース、リサイクル)」、「ハイドロフルオロカーボンの代替品」、「水循環」などの将来に向けて省エネルギーや非化石エネルギー転換に大きく貢献する重要技術の導入を進めています。これにより、エネルギー効率の向上と環境保護の両立を目指しています。

【参考資料】NEDOが研究開発する重要テーマ

7)TOPPANのCO₂排出量算定のクラウドシステム

7-1)TOPPANのカーボンフットプリント(CFP)算定サービス紹介

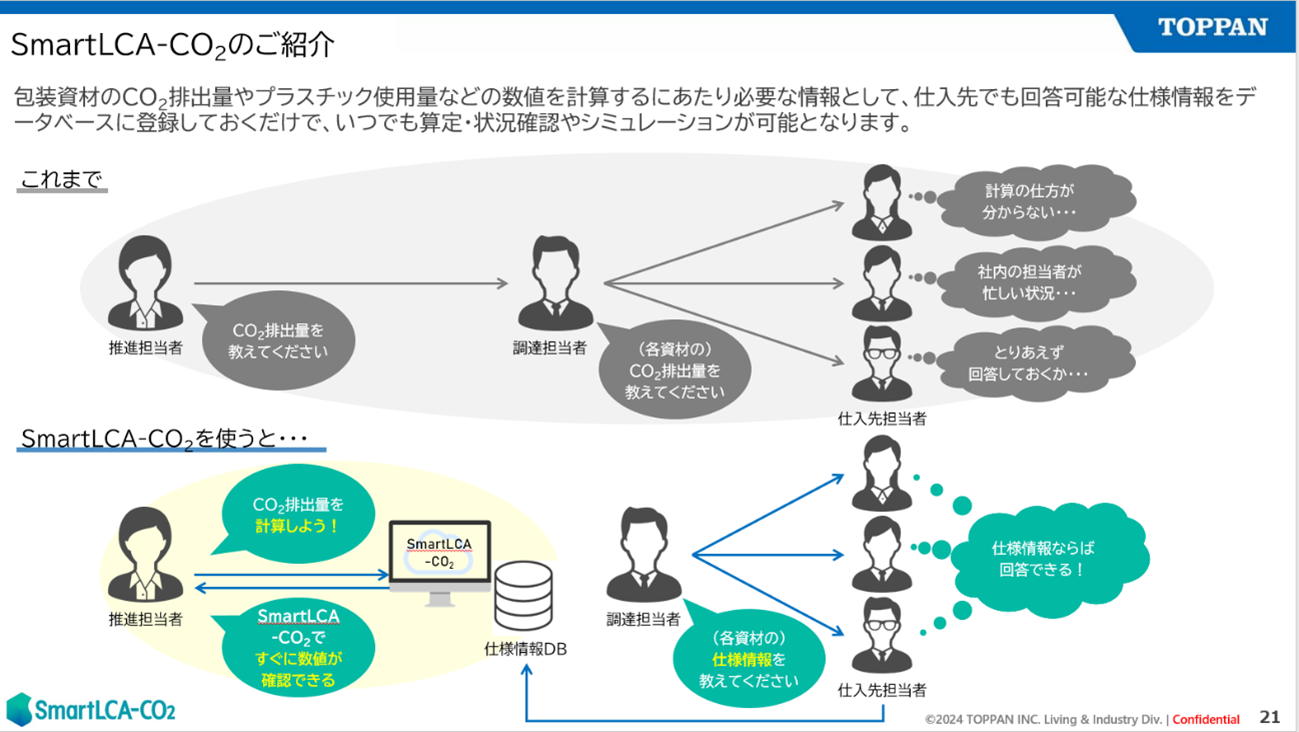

TOPPANは、お客さまの製品やサービスの環境負荷の評価をサポートしています。特に、パッケージ(容器包装)によるCO₂排出量の削減効果の算出についてご相談を承ります。

パッケージのCO₂排出量の計算システム「SmartLCA-CO₂®」を使用すれば、ライフサイクル全体でのパッケージのCO₂排出量を簡単に計算できます。このシステムは長年にわたり幅広い業界にパッケージを供給し、サステナブルなパッケージの開発に取り組んできたTOPPANのノウハウを活かして開発されました。

7-2)クラウドサービスSmartLCA-CO₂®の特徴

SmartLCA-CO₂®は、パッケージのCFP算定に特化したクラウドサービスです。材料や加工工程の入力だけでCO₂排出量を算出でき、サプライヤーへの入力権限の委譲も可能です。 LCIデータベースIDEA(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 IDEAラボ) の一部を含む排出量原単位を標準搭載し、長年パッケージのライフサイクルアセスメント(LCA)に取り組んでいるTOPPANの独自ロジックで精緻な算定を実現しました。入力項目をパッケージのCFP算定に必要な情報に限定し、入力作業時の負荷をできるだけ少なくし、使いやすい入力インターフェースとなっています。

以下にその特徴をまとめましたので、ご確認いただきお気軽にお問い合わせください。

| No | 特徴 | 内容 |

| 1 | パッケージのCFP算定 | パッケージの材料・加工工程などの仕様情報を入力することでCO₂排出量とプラスチック重量を計算でき、その結果を排出量削減の指標として活用できます。 |

| 2 | 入力権限の委譲が可能 | クラウドシステムの特性を活かし、メーカーやサプライヤーに入力権限を委譲でき、情報収集を効率的に行えます。 |

| 3 | 必要な排出量原単位を標準装備 | LCIデータベースIDEA(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 IDEAラボ)の一部を含む排出量原単位を標準搭載し、TOPPANの独自ロジックにより、誰でも簡単に精緻なCO₂排出量の算定が可能です。 |

| 4 | 使いやすい入力インターフェース | パッケージのCFP算定 に必要な項目に限定し、入力負荷を最小限に抑えた使いやすいインターフェースを提供しています。 |

| 5 | APIにより、データ取り込みが可能 |

外部連携APIを通じて既存システムやGHG・LCAサービスとデータ連携が可能で、CO₂排出量の精緻な算定とデータの効率的な一元管理を実現します。 |

出典:

2026.01.08