介護の自立支援とは?

高齢者の意欲を引き出す考え方や

基本ケアを解説

介護というと「できないことを補う支援」というイメージが強いかもしれませんが、近年では「できる力を引き出す支援」が重要視されるようになっています。これが「自立支援介護」という考え方です。高齢者が自分らしく生活を続けるためには、身体的なサポートだけでなく、心のケアや社会とのつながりも欠かせません。

本記事では、自立支援の基本的な考え方から、日常ケアの実践方法、介護施設での取り組み事例、さらにQOLの向上や介護負担の軽減といったメリットまでをわかりやすく解説します。高齢者の意欲を引き出す介護を目指す方は、ぜひご覧ください。

■介護における自立支援とは

1|自立支援の基本的な考え方

2|「身体的」「精神的」「社会的」3つの自立

■高齢者の自立を促す介護の具体的な実践方法

1|健康の土台を作る4つの基本ケア

2|介護施設でできる取り組み事例

■自立支援介護がもたらすメリット

1|QOL(生活の質)の向上

2|介護者・家族の負担の軽減

■AIで最適な介護レクを提案「WAN-かいご」の活用

■まとめ

■介護における自立支援とは

介護が必要な高齢者に対して、単に身の回りの世話をするだけでなく、その人が持っている能力を最大限に活かして自立した生活を送れるよう支援する取り組みが、介護における自立支援です。

この考え方は、高齢者のQOL(生活の質)向上と、介護者の負担軽減の両方を実現する重要なアプローチとして、現在の介護現場で広く注目されています。

自立支援介護では、「できないことをすべて介護者が行う」従来の方法から脱却し、高齢者が「自分でできることは自分で行い、できない部分のみをサポートする」という新しい介護のあり方を目指しています。

1|自立支援の基本的な考え方

自立支援とは、要介護者が自分の能力に応じて自立した生活ができるように支援・介護することです。基本となるのは、日常生活場面において、できる部分は本人にしてもらい、できない部分を介護職がサポートするという考え方になります。

この取り組みは介護保険制度を理解するうえで重要な基本理念の一つとなっており、厚生労働省が公表した資料では「高齢化が進展する中で、高齢者の自立した日常生活の支援、介護予防、要介護状態等の軽減に向けた保険者の取組を一層加速化することが必要」と明記されています。

さらに、2016年11月の未来投資会議では「できないことをお世話する」ことが中心の現在の介護から、本人が望む限り回復を目指せる「自立支援」型の介護への転換が国の重要方針として打ち出されました。

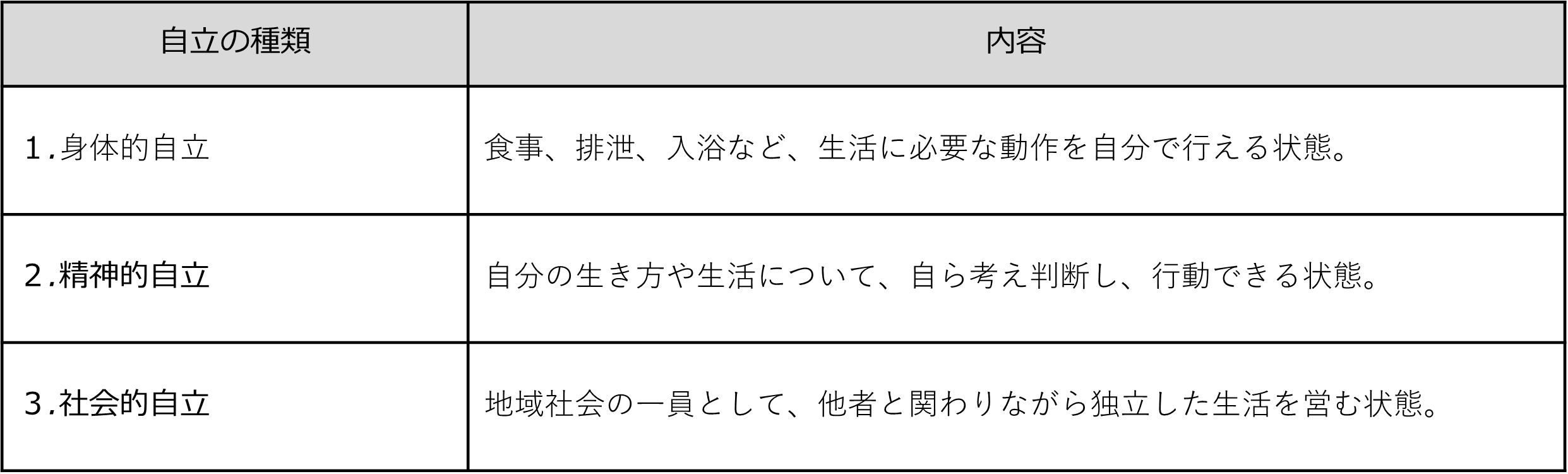

2|「身体的」「精神的」「社会的」3つの自立

自立には以下の3つの側面があり、これらは相互に影響し合っています。

これら3つの自立は密接に関連しており、身体的に自立すると精神的にも自立していくという相互影響の関係が生まれます。

特に高齢者の場合、長期にわたって身体、精神、社会的自立の人生を送った人が、身体的な自立だけを失っていくケースが多く見られます。

そのため高齢者の自立支援では、ADL(日常生活動作)を回復・維持し、身体的自立を取り戻すことが中心的な課題となり、これによってQOL(生活の質)の向上とIADL(手段的日常動作)の自立にもつながっていきます。

■高齢者の自立を促す介護の具体的な実践方法

自立支援介護を実際の現場で実践するには、明確な指針と具体的な方法が必要になります。高齢者の自立を効果的に促進するためには、まず健康な身体を作り上げる基本的なケアを確実に行うことが重要です。その上で、日常生活の中で利用者が持っている能力を最大限に活かせるような関わり方や環境づくりを行っていきます。

これらの取り組みは、利用者の身体機能の維持・向上だけでなく、生活意欲の向上や自信の回復にも大きく寄与し、結果として要介護度の改善や生活の質の向上につながります。

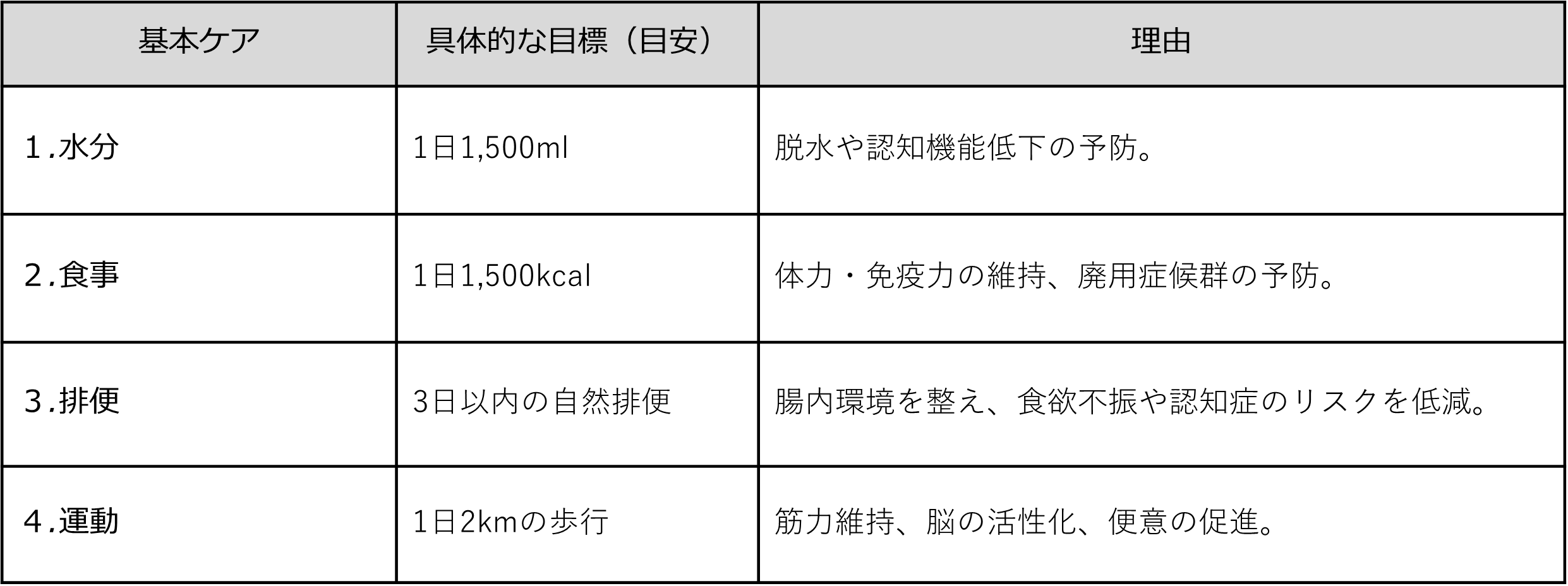

1|健康の土台を作る4つの基本ケア

自立支援介護の土台となる「水分」「食事」「排便」「運動」の4つの基本ケアは、身体介護だけでなく認知症ケアにも共通して重要な要素です。

これらは人間が健康に生きていくための基本的な要素であり、4つのケアは互いに密接に関連しています。

これらをバランスよく実践することで相乗効果が生まれ、全ての高齢者のADL(日常生活動作)の問題解決に向かいます。

2|介護施設でできる取り組み事例

日常生活の動作では「できることは本人にやってもらう」という関わり方が基本となります。たとえば左半身に麻痺のある利用者の更衣では、動く右手を使って服を脱いでもらったり、着る服を持ってもらうなど、自身でできることを行ってもらいます。

生きがいや役割を持ってもらう支援では、「おしぼりを丸める」「洗濯物や布巾をたたむ」「デイサービスフロアのモップ掛け」「お茶碗や湯のみ茶碗を拭く」などの軽作業をお願いし、必要とされる喜びを感じてもらうことで生活意欲や自発性を引き出します。

さらに「一人で背中が洗えるようになる」「自宅の湯船をまたげるようになる」など、利用者一人ひとりに合わせた実現可能な目標を設定し、本人と介護者で共有することが重要です。

■自立支援介護がもたらすメリット

自立支援介護は、要介護者と介護者双方にとって多面的なメリットをもたらします。従来の「すべてを介護者が行う」アプローチとは異なり、要介護者の残存能力を活かした支援を行うことで、単に身体機能の維持にとどまらない幅広い効果が期待できます。

利用者の自信回復や生活意欲の向上から始まり、介護者の負担軽減、さらには経済的な効果まで、自立支援介護の取り組みは介護に関わるすべての人々の生活の質を向上させる可能性を秘めています。

これらのメリットを理解することで、介護現場での実践に対するモチベーションも高まり、より質の高いケアの提供につながります。

1|QOL(生活の質)の向上

自立支援は要介護者が「その人らしく生きること」につながり、結果としてQOL(生活の質)の向上に役立ちます。日常生活のさまざまな場面において、少しでも自分でできる動作や活動が増えていけば、生活意欲の向上を図ることができるだけでなく、日々の活動や健康状態に良い影響を与えることができます。

できることが増えることで自信がつき、生活への意欲が高まることで心身の健康状態も改善されます。さらに、ADL(日常生活動作)の向上により、要介護度の改善につながる可能性もあります。

2|介護者・家族の負担の軽減

要介護者の身体機能が維持・向上されれば、介護に伴うさまざまな負担が軽減されます。トイレの介助は、介護職だけでなく要介護者にとっても身体的・精神的負担を伴うものですが、自立度が高まることで介護者の負担が大幅に軽減されます。

また、要介護者の自立を支援し、一つでも多くの動作・活動を促進することで、介護者・要介護者両者が抱えがちな介護ストレスが和らぎます。さらに、レンタルしている車椅子が不要になるなど、介護用品費や介護サービス利用料といった経済的な負担も軽減されます。

■AIで最適な介護レクを提案「WAN-かいご」の活用

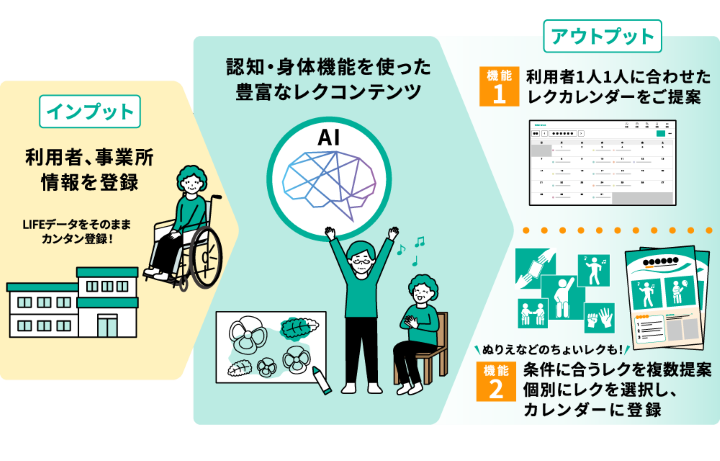

介護現場では、利用者の自立支援に効果的なレクリエーション活動が重要ですが、多くの施設で業務負担の課題を抱えています。

【レクリエーション業務における主な悩み】

・利用者に合ったレクリエーションがわからない

・ネタが尽きてマンネリ化している

・準備や計画に時間がかかりすぎる

このような課題を解決するAI活用サービス「WAN-かいご」は、700種類以上の豊富なコンテンツから、利用者一人ひとりの状態に合わせて最適なレクリエーションの月間スケジュールを自動で作成します。

また、LIFEデータを活用したレポート機能を備えているのも特徴です。CSV形式のLIFEデータをインポートするだけで、以下の2種類のレポートを自動生成できます。

WAN-かいごレポート:実施したアクティビティの効果を明示化し、ケアマネジャーやご家族への報告などに活用できるレポート

カンファレンスレポート: 1年間の利用者状態の変化を可視化し、担当者会議やアセスメントなどに活用できるレポート

これらのレポートは、利用者の状態把握やチーム内での情報共有を効率化し、より質の高いチームケアの実現を支援します。個別機能訓練加算の対象となるレクリエーションも提案可能で、利用者の機能改善だけでなく、施設の収益改善にも貢献する効果的なツールとして活用できます。

■まとめ

介護における自立支援は、高齢者の尊厳を守りながら質の高いケアを実現するための重要なアプローチです。従来の「お世話型介護」から脱却し、利用者の残存能力を最大限に活かすことで、身体機能の維持向上だけでなく、生活意欲の回復や自信の向上につながります。

4つの基本ケアを軸とした実践的な取り組みにより、利用者のQOL向上と介護者の負担軽減を同時に実現できます。自立支援介護を導入することで、利用者と介護者双方がより良い関係性を築き、持続可能な介護環境を構築することができるでしょう。

2025.09.29