フレイル予防の運動7選!

デイサービスでおすすめの

体操・トレーニングを紹介

高齢者の健康維持や要介護状態の予防において注目されているのが「フレイル(虚弱)」の予防です。フレイルとは、加齢に伴って心身の機能が衰えた状態を指し、早期に適切な対策を取ることで、健康な生活を長く続けることが可能になります。中でも「運動」は、フレイル予防の3つの柱(身体的・心理的・社会的側面)の中でも特に重要な要素とされており、デイサービスなどの現場では様々な体操やトレーニングが導入されています。

本記事では、フレイル予防に効果的な運動7選を中心に、デイサービスで実践できる安全で楽しいプログラムや実施時の注意点について詳しく解説します。利用者の健康寿命を延ばす取り組みに関心のある方は、ぜひ参考にしてください。

■フレイルとは

■フレイル予防には3つの柱が重要

■デイサービスで実践!フレイル予防に効果的な運動7選

1|全身の筋力強化に役立つレジスタンス運動

2|心肺機能を高める簡単な有酸素運動

3|関節の柔軟性を保つストレッチ

4|座ったままできる安全な下肢トレーニング

5|立位での転倒予防に効果的なバランス運動

6|姿勢改善のための骨盤・背筋エクササイズ

7|口腔機能を鍛えるオーラルフレイル対策エクササイズ

■フレイル予防運動を安全に実施するための注意点

■『WAN-かいご』がフレイル予防のレクリエーションを提案!

■まとめ

■フレイルとは

フレイルとは、加齢や病気などによる影響を受けて、心と体の意欲が減少する状態を指します。英語の「Frailty(フレイルティ)」が語源となっており、「虚弱」や「老衰」を意味する言葉です。日本老年医学会は、従来使われていた「虚弱」という表現では、フレイルの持つ多面的な要素や可逆性を十分に表現できないとして、2014年に「フレイル」という用語を提唱しました。

フレイルは「健康な状態」と「要介護が必要な状態」の中間に位置する重要な段階です。この状態では、外的なストレスに対する脆弱性が高まり、感染症や手術、事故を契機として元の生活機能を維持できなくなることが多くなります。

【フレイルの兆候や症状】

・外に出たくない

・食欲がない

・人と話すのが面倒くさい

・何もやる気が起きない

・疲れやすい

加齢による身体の衰弱や病気の影響により、これらの症状が現れることがあります。重要なのは、これらを「歳だから」と諦めるのではなく、適切な対応が必要な状態として認識することです。

フレイル状態を放置すると、要介護状態につながるだけでなく、認知症のリスクも高くなることが明らかになっています。しかし、早めに気づいて適切な取り組みを行えば、フレイルの進行を防ぎ、元の健康な状態に戻ることができる可逆性を持っているのがフレイルの特徴です。

■フレイル予防には3つの柱が重要

フレイル予防を効果的に行うためには、つぎの3つをバランスよく実施することが重要です。これらの要因が互いに影響し合いフレイル状態を引き起こすため、多面的なアプローチが必要になります。

・運動

・食事

・社会活動への参加

特に運動不足は深刻な問題となっており、筋力がさらに低下し、活動量が減ることで体力や食欲が落ちる悪循環を生み出します。また、運動不足によりストレスや不安が増加し、フレイルが進行する要因となってしまいます。一方で、積極的に体を動かすことで、年齢にかかわらず筋力を維持・向上できるため、フレイル予防に効果的です。

これら3つの要素を統合的に取り入れることで、心身の機能低下を防ぎ、健康な状態を維持することが可能になります。デイサービスでは、利用者一人ひとりの状態に合わせて、これらの要素を組み合わせた包括的な支援を提供することが求められます。

■デイサービスで実践!フレイル予防に効果的な運動7選

デイサービスでフレイル予防を目的とした体操を効果的に実施するために、利用者が安全かつ楽しく取り組める7つの運動をご紹介します。

これらの運動は、身体機能の維持・向上を図りながら、要介護状態への進行を防ぐことを目的としています。各運動の特徴と効果を表形式で整理し、現場での実践にお役立てください。

|

運動種類 |

主な効果 |

実施方法のポイント |

|

レジスタンス運動(筋トレ) |

・筋肉の維持・向上 ・骨の強化 ・基礎代謝の向上 |

・椅子スクワット:椅子に座る、立ち上がるを繰り返す ・かかとの上げ下ろし:椅子の背に手を置き、かかとを 上げ下げする |

|

ウォーキング(有酸素運動) |

・心肺機能の改善 ・足腰の強化 ・疲れにくい体づくり |

・姿勢を正し、腕をしっかり振る ・歩幅は普段より少し大きめに ・かかとから着地する |

|

ストレッチ |

・柔軟性の向上 ・ケガの予防 ・関節痛の緩和 |

・寝たままストレッチ:あおむけに寝て膝を立て、左右にゆっくり倒す ・動作も呼吸もゆっくり行う |

|

座位での下肢トレーニング |

・下肢筋力の向上 ・日常生活動作の改善 ・転倒予防 |

・膝伸ばしを約20回行う ・つま先上げを約20回行う ・踵上げを約20回行う ・太ももを開く・閉じるを約20回行う |

|

立位でのバランス運動 |

・バランス能力の向上 ・転倒予防 ・歩行機能の維持 |

・支えのある場所で足踏みを行う ・スクワットを行う ・上半身を左右に回す ・両手を広げて深呼吸を行う |

|

姿勢改善エクササイズ |

・姿勢の改善 ・背筋の強化 ・骨盤の安定 |

・椅子に座り、姿勢を丸める・伸ばすを繰り返す ・背筋を伸ばしたまま両手を前に伸ばす ・上半身を前に傾ける・戻るを繰り返す |

|

口腔機能トレーニング |

・オーラルフレイル予防 ・飲み込む力の向上 ・発音明瞭化 |

・「ウー」と口をすぼめる ・「イー」と口を横に広げる ・舌を口の中で回す ・「パ・タ・カ・ラ」と発音しながら口を動かす |

1|全身の筋力強化に役立つレジスタンス運動

レジスタンス運動とは、筋肉に繰り返し抵抗をかける筋力トレーニングのことで、骨や筋肉を維持するために週に2回以上行うことが効果的です。

椅子スクワットでは、手を使わずに椅子に座る・立ち上がるを10~20回繰り返すことで、膝を痛めずに安全に実施できます。

かかとの上げ下ろしは、椅子の背に手を置き、かかとを左右同時にゆっくりと上げ下げし、10~20回を目安に行います。転倒防止のため椅子を活用し、利用者の体調に応じて回数を調整することが重要になります。

2|心肺機能を高める簡単な有酸素運動

ウォーキングは気軽に始められる軽度の有酸素運動で、足腰の強化や疲れにくい体づくり、心肺機能の改善効果が期待できます。

フレイル予防には週に150分以上(1日平均20分以上)のウォーキングが効果的とされています。正しい方法として、姿勢を正して腕をしっかりと振り、歩幅は普段よりも少し大きめにし、かかとから着地することを意識します。

体に負担がかかりにくく、外出により気持ちのリフレッシュにもつながるため、デイサービスでの外出プログラムに組み込むことが有効です。

3|関節の柔軟性を保つストレッチ

体への負担が少ないストレッチは高齢者に最適な運動の一つで、柔軟性が高まることでケガをしにくくなり、関節痛の予防や緩和が期待できます。フレイル予防には週に2日以上のストレッチが効果的で、1日10分でも効果があるとされています。

寝たままできるストレッチでは、あおむけに寝て両膝を立て、両膝をくっつけたまま左右にゆっくり倒すことを10~20往復繰り返します。動作も呼吸もゆっくり行うことで、腰痛予防にもつながり、利用者が安全に取り組めるメニューとして活用できます。

4|座ったままできる安全な下肢トレーニング

下肢筋力の維持・向上は日常生活動作の改善と転倒予防に直結するため、フレイル予防において重要な要素です。椅子に座った状態で、膝伸ばしを20回、つま先上げを20回、踵上げを20回行い、足の位置はそのままで太ももを開く・閉じるを20回実施します。

足を動かす際はゆっくり行うよう指導し、太ももの開閉運動が行いにくい場合は椅子を浅く座ってから実施することがポイントになります。これらの手順を2セット行うことで、下肢全体の筋力向上を図ることができます。

5|立位での転倒予防に効果的なバランス運動

高齢者の介護が必要になった主な原因のうち「骨折・転倒」が12.5%を占めており、転倒予防は極めて重要な課題となっています。机や手すりなどの支えのある場所で、足踏みを20回、スクワットを15回行い、上半身を左右に10回回した後、両手を広げて深呼吸を3回実施します。

足を動かす体操では必ず支えのあるものに軽く手を添え、スクワットでは足を肩幅程度に広げ、膝を曲げすぎないよう注意することが安全実施のポイントです。バランス能力の向上により、日常生活での転倒リスクを大幅に軽減できます。

6|姿勢改善のための骨盤・背筋エクササイズ

加齢に伴う筋力低下により猫背が進行し、円背という背中や腰がさらに深く曲がった状態になることがあります。円背は体幹バランスの崩れや呼吸困難を引き起こし、背骨の圧迫骨折につながる危険性もあります。椅子に座り、姿勢を丸めて骨盤を後ろに倒し、姿勢を伸ばして骨盤を立てることを10回繰り返します。

背筋を伸ばしたまま両手を前に伸ばし、上半身を前に傾ける・戻るを10回行うことで、骨盤と背筋の機能向上を図れます。前方への転倒を防ぐため、杖を持ちながら実施することも有効です。

7|口腔機能を鍛えるオーラルフレイル対策エクササイズ

オーラルフレイルとは、口腔機能の軽微な低下や食の偏りなどを含む口内のフレイル状態を指し、身体機能の低下に大きく影響します。

椅子に座った状態で、「ウー」と口を5秒間すぼめ、「イー」と口を5秒間横に広げることから始めます。舌を口の中で時計回り・反時計回りに3周動かし、「パ・タ・カ・ラ」と発音しながら口を動かすことを5回行います。

これらの手順を2セット実施することで、発音よりも口や舌をよく動かすことを意識し、飲み込む力の向上と発音の明瞭化を図ることができます。

■フレイル予防運動を安全に実施するための注意点

フレイル予防運動を効果的かつ安全に実施するためには、事前の準備と適切な配慮が不可欠です。運動開始前に以下のチェック項目を確認し、利用者の安全を最優先に取り組むことが重要になります。

□ 体調は良好か(無理せず、体調不良時は中止する)

□ 十分な水分を摂取しているか

□ 運動に適した服装・靴を着用しているか

□ 転倒防止のための安全な環境が確保されているか(手すりや支えになるものがあるか)

□ 運動の正しい方法を理解しているか

□ 呼吸を止めないよう意識しているか

□ 運動中にこまめに水分補給できる準備があるか

□ 必要に応じて主治医に相談したか

無理な運動はかえってケガにつながる可能性があるため、なるべく余裕を持って行うことが大切です。高齢者の場合、ケガや転倒が要介護状態につながることがあるため、体力や健康面に不安がある方は運動前に主治医に相談することで安心して取り組めます。

■『WAN-かいご』がフレイル予防のレクリエーションを提案!

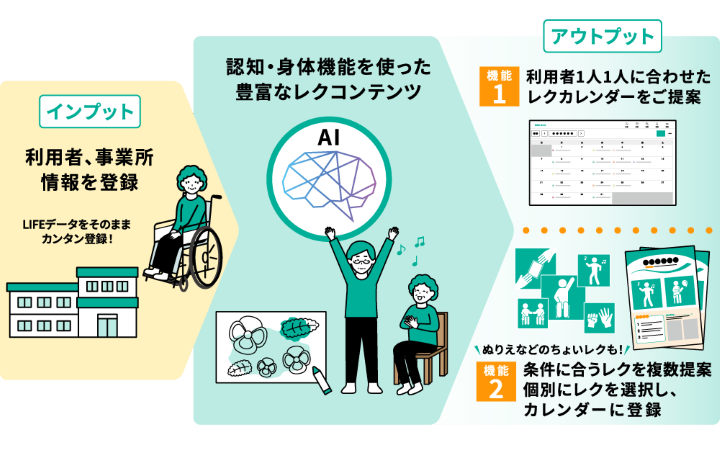

『WAN-かいご』は、500種以上のレクリエーションコンテンツから利用者ごとに最適なプログラムをAIが自動提案する介護レクリエーション提供サービスです。東京大学先端研・身体情報学分野との共同開発により、より学術的根拠のあるレクリエーションを独自コンテンツとして提供しています。

利用者の認知機能や身体機能に応じて、AIが月間スケジュールを自動作成するため、一人ひとりに合わせた効果的なフレイル予防プログラムを実現できます。また、個別機能訓練加算対象となるレクリエーションも提案されるため、収益改善にもつながります。レクリエーション業務のDX化により、スタッフの準備時間短縮と心理的負荷軽減を図りながら、エビデンスに基づいた質の高いフレイル予防支援を提供することが可能になります。

■まとめ

フレイル予防には「運動」「食事」「社会活動への参加」の3つの柱をバランスよく実施することが重要です。今回ご紹介した7つの運動は、デイサービスで安全かつ効果的に実践できるプログラムとして、利用者の身体機能維持・向上に大きく貢献します。レジスタンス運動から口腔機能トレーニングまで、それぞれが異なる効果を持ちながら、総合的にフレイル状態の改善を支援できます。

運動実施前の安全チェックを徹底し、利用者一人ひとりの状態に応じた適切な運動選択を行うことで、要介護状態への進行を防ぎ、健康寿命の延伸につなげることが可能になるでしょう。

2025.07.04