介護の生産性向上とは?

厚生労働省のガイドラインの要点や

取り組み方を解説

介護現場では慢性的な人手不足や高齢化の進行により、サービスの質を維持しながら業務を効率化する「生産性向上」が重要な課題となっています。特に厚生労働省が示す「介護現場における生産性向上ガイドライン」は、現場改善の具体的な指針として注目を集めています。

本記事では、「介護の生産性向上とは何か」という基本的な考え方から、厚生労働省のガイドラインに基づく取り組み方、介護DXを通じたICTツールの活用方法、さらには2024年度介護報酬改定における制度変更への対応策まで、現場で実践できる内容をわかりやすく解説します。

■介護現場における生産性向上の意義と必要性

1|介護の生産性向上とは何か|基本概念の理解

2|高齢化社会における介護サービスの課題と生産性向上の重要性

3|「ムリ・ムダ・ムラ」を排除する生産性向上の本質

■厚生労働省の生産性向上ガイドラインを活用した取り組み方

1|厚生労働省ガイドラインの7つの取り組みポイント

2|業務改善の具体的フロー|準備から評価まで

3|生産性向上委員会の設置と運営のポイント

■介護DXと生産性向上の実践的手法

1|ICTツール導入による介護記録・情報共有の効率化

2|介護レクリエーション提供サービス『WAN-かいご』の活用

■介護現場における生産性向上の意義と必要性

介護現場における生産性向上とは、業務上の「ムリ・ムダ・ムラ(3M)」をなくし、業務の改善を図る活動です。この取り組みは、限られた人材で質の高い介護サービスを提供するために不可欠となっています。

厚生労働省の資料によると、2040年度には約280万人の介護人材が必要とされており、高齢化社会の進展による需要増加に対応するためには、現場の生産性を高めることが急務です。職員一人ひとりの生産性を向上させることで、人手不足の中でも介護サービスの質を維持・向上させることが可能になります。

1|介護の生産性向上とは何か|基本概念の理解

介護現場における生産性向上とは、厚生労働省のガイドラインによれば「介護の価値を高めること」と定義されています。介護業務は「直接的なケア」と「間接業務」に大きく分けられますが、生産性向上では主に間接業務の効率化に焦点を当てています。

たとえばICTを活用した記録業務の効率化や、情報共有の仕組みの改善などが該当します。これにより無駄な間接業務を削減し、利用者と接する時間を増やすことで、サービスの質の向上にもつながります。

2|高齢化社会における介護サービスの課題と生産性向上の重要性

日本の高齢化は急速に進み、2035年には85歳以上人口が1,000万人を超える一方、20~64歳の生産年齢人口は2020年から2042年の間に約6,840万人から約5,380万人へと2割以上減少すると予測されています。

厚生労働省の資料によれば、2040年度には約280万人の介護人材が必要とされ、人材確保が大きな課題となっています。このような状況下では、生産性向上が不可欠ですが、単なる効率化だけでなく、職員の処遇や職場環境の改善を前提とした取り組みが重要です。

3|「ムリ・ムダ・ムラ」を排除する生産性向上の本質

介護現場における「ムリ・ムダ・ムラ」の具体例として、ムリでは「体重80kgの男性利用者を女性介護職員1人で移乗する」、ムダでは「バイタルなどの記録を何度も転記する」、ムラでは「手順通りに作業する職員と自己流で作業する職員がいる」などが挙げられます。

こうした問題を解決するために、5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の視点に基づいた職場環境整備が効果的です。たとえば、連絡表や勤務管理表の配置見直しや帳票のレイアウト調整により、情報へのアクセスが容易になり業務効率が向上します。

■厚生労働省の生産性向上ガイドラインを活用した取り組み方

厚生労働省は「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」を通じて、介護現場における生産性向上の取り組みを支援しています。

このガイドラインでは、職場環境の整備から理念・行動指針の徹底まで、7つの取り組みポイントが示されており、介護現場の課題に即した実践的なアプローチが紹介されています。

厚生労働省の「介護分野における生産性向上ポータルサイト」にも、事例やツールが豊富に公開されており、各事業所は自らの状況に合わせた改善活動を展開できます。ガイドラインを活用することで、スタッフの負担軽減とサービスの質向上を同時に実現することが可能になります。

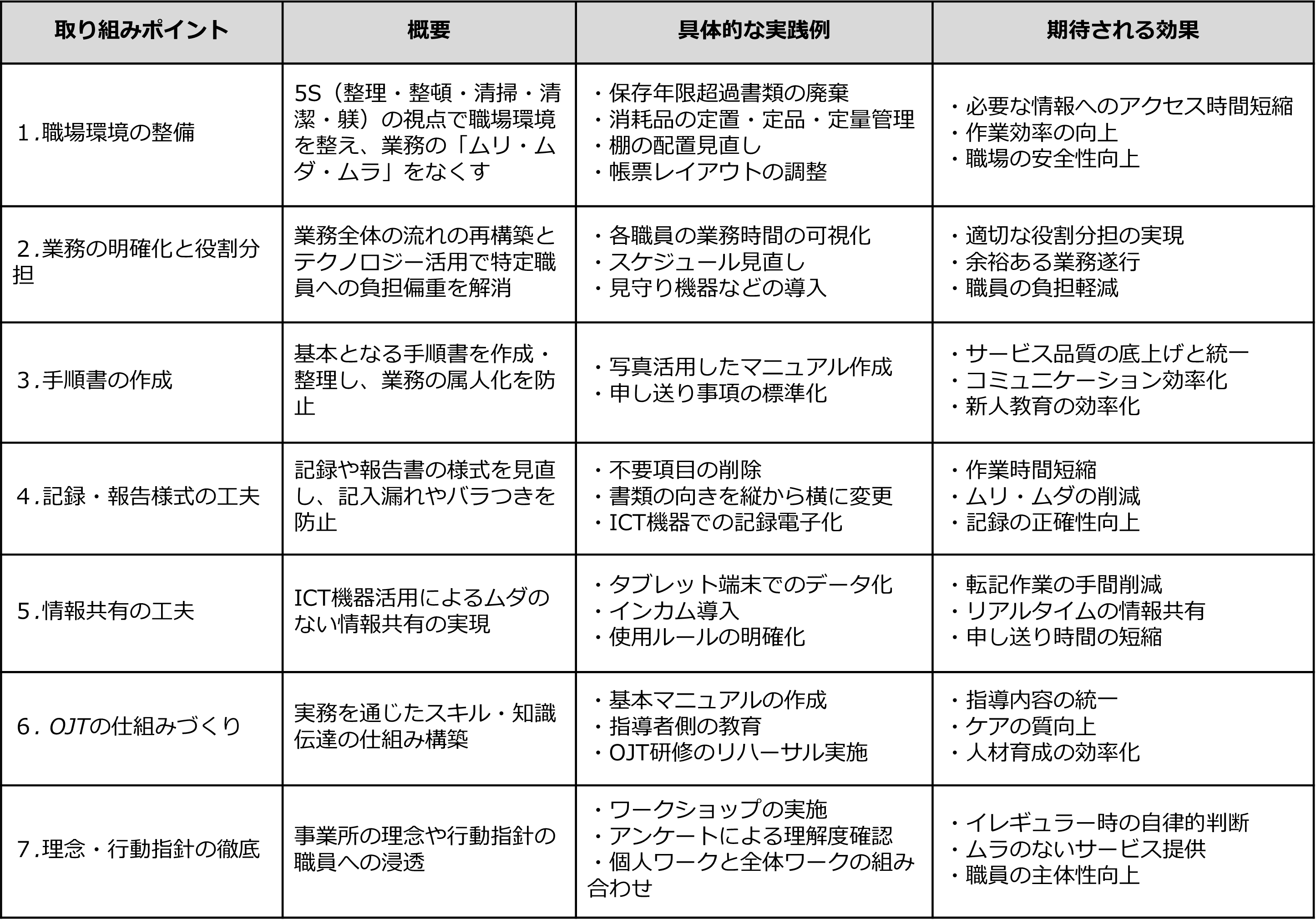

1|厚生労働省ガイドラインの7つの取り組みポイント

厚生労働省のガイドラインでは、介護サービスの生産性向上に向けた7つの取り組みポイントが示されています。これらは現場のムリ・ムダ・ムラを解消し、より効率的かつ質の高いサービス提供を実現するための具体的な方法論です。

各ポイントは段階的に取り組むことで相乗効果を発揮し、職員の負担軽減とサービスの質向上の両立が期待できます。

これらの取り組みポイントを実践することで、介護現場の生産性を段階的に向上させることができます。重要なのは、全ての項目に一度に取り組むのではなく、自施設の課題や状況に応じて優先順位をつけ、できることから着実に進めていくことです。小さな改善の積み重ねが、最終的に大きな変化をもたらします。

2|業務改善の具体的フロー|準備から評価まで

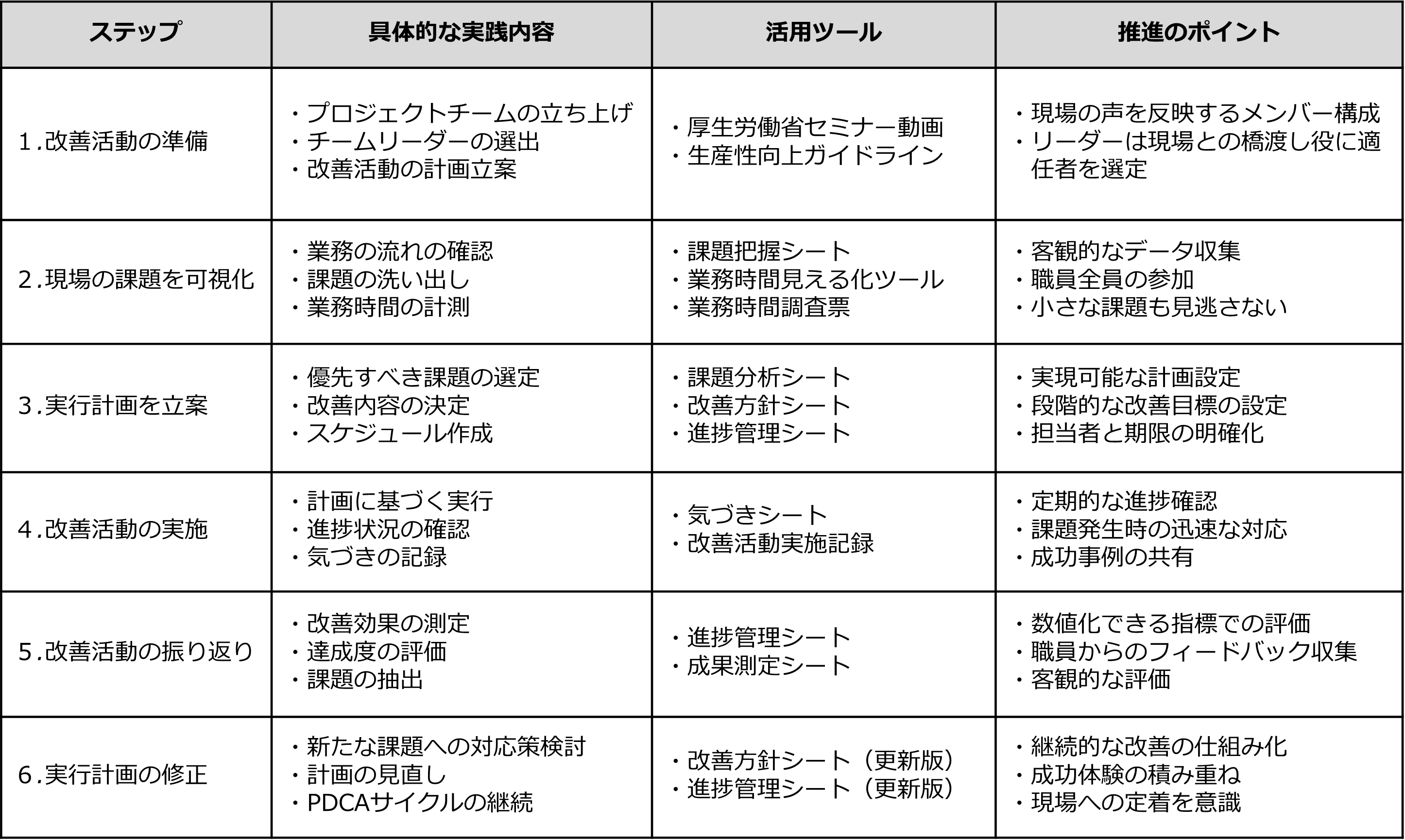

生産性向上を実現するには、計画的な業務改善のプロセスが欠かせません。厚生労働省のガイドラインでは、改善活動を6つのステップに分け、各段階での具体的な実施方法や活用ツールが示されています。

これらのステップを丁寧に実行することで、現場の課題を的確に把握し、効果的な解決策を導き出すことができます。

業務改善を成功させる鍵は、これらのステップをPDCAサイクルとして継続的に回していくことにあります。厚生労働省は「介護分野における生産性向上ポータルサイト」で各種ツールを無料提供しており、課題把握シートや業務時間見える化ツールをダウンロードして活用できます。

はじめての取り組みでは複雑に感じられるかもしれませんが、できることから少しずつ始め、成功体験を積み重ねていくことが重要です。

3|生産性向上委員会の設置と運営のポイント

2024年度の介護報酬改定では、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、認知症グループホームなど施設系・居住系サービスを中心に、生産性向上委員会の設置が義務化されました。この委員会は、業務改善を組織的・継続的に進めるための中核として機能します。厚生労働省の通知によれば、委員会は管理者やケアを行う職員など幅広い職種で構成することが望ましく、外部の専門家の活用も推奨されています。

委員会の開催頻度については厳格な規定はなく、事業所の状況に応じて適切な頻度を設定することが求められています。委員会の形骸化を防ぐため、実質的な議論ができる環境を整えることが重要です。また、運営上の工夫として、オンライン開催や他の事業者との合同開催、介護事故防止委員会など関連する他の会議との一体的な運営も認められています。これにより、業務負担の増加を最小限に抑えつつ、効果的な取り組みが期待できます。

■介護DXと生産性向上の実践的手法

介護現場の生産性向上を実現する上で、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は重要な役割を果たします。ICTツールの導入やデジタル技術の活用により、これまで手作業で行われていた業務の効率化や、情報共有の円滑化が可能になります。

特に介護記録業務や情報共有、レクリエーション提供など、日々の業務負担が大きい領域でのDX化は、職員の負担軽減と同時にサービスの質向上にもつながります。

介護業界全体がデジタル化に向けて大きく動き出している今、自施設に合ったDX戦略を立て、計画的に実行していくことが求められています。

1|ICTツール導入による介護記録・情報共有の効率化

介護記録ソフトの導入は、記録業務の効率化に大きく貢献します。従来の紙ベースの記録方式から電子化することで、タブレット端末などを用いてリアルタイムに情報入力が可能になり、事業所に戻ってからの転記作業が不要になります。また、2023年度から開始されたケアプランデータ連携システムにより、ケアマネジャーと担当事業所間でのやり取りが電子データ化され、給付管理ソフトや介護報酬請求ソフトへの二度打ちの手間も削減できます。

LIFEへのデータ提供も、介護記録ソフトを介して行うことでオートメーション化が可能になり、3ヶ月に一度の手入力作業から解放されます。これにより、LIFEに関連する加算を確実に算定できるようになり、短期間で設備投資の回収も期待できます。ICTの活用は単なる手段であり、その先にケアの品質向上や職員の生産性向上があることを意識した導入計画が重要です。

2|介護レクリエーション提供サービス『WAN-かいご』の活用

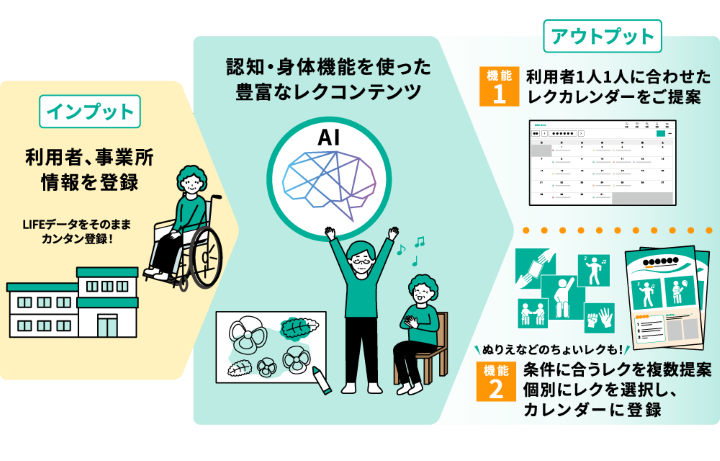

『WAN-かいご』は、500種類以上のレクリエーションコンテンツを提供し、AIが利用者ごとに適切なレク内容の月間スケジュールを自動作成するサービスです。

PC・タブレットでの操作が可能で、認知機能や口腔機能など条件を指定したレクコンテンツ検索も実現しています。このサービスにより、「利用者に適切なレクが分からない」「準備が大変」「ネタ切れ」などの現場の悩みが解消されます。

導入効果として、レクリエーション準備時間の短縮や職員の心理的負担軽減が挙げられます。詳細な説明と必要な準備、目的や効果が丁寧に記載されているため、不慣れなスタッフでも実施しやすく、毎日のリサーチ時間を削減できます。

また、個別機能訓練加算対象のレクリエーションを提案する機能があり、イベント登録時に支援内容を選択するだけで加算対象となるレクが提案されます。施設の収益改善にも貢献するサービスとして注目されています。

■2024年度介護報酬改定と生産性向上への対応

2024年度の介護報酬改定では、生産性向上に関する取り組みが大きく強化されました。改定のポイントとして、生産性向上委員会の設置義務化や新たな加算の創設など、介護現場における業務改善を促進する制度が導入されています。

これらの制度変更は、限られた人材で質の高いサービスを提供するための環境整備を目指したものであり、事業所の経営にも直結する重要な内容です。

介護施設・事業所の経営者や管理者は、これらの制度をよく理解し、自施設に合った形で積極的に活用していくことが求められています。

1|生産性向上委員会の義務化と経過措置について

2024年度の介護報酬改定により、施設系サービスを中心に生産性向上委員会の設置が義務化されました。この制度には3年間の経過措置が設けられており、現在は努力義務となっていますが、2027年度からは本格的に義務化されます。対象となるのは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症グループホーム、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護付き有料老人ホームなどの施設系・居住系サービスです。

委員会の構成員については「管理者やケアを行う職員を含む幅広い職種で構成することが望ましい」とされており、外部専門家の活用も認められています。開催頻度は厳密には規定されておらず、事業所の状況に応じて適切な頻度を設定することが求められています。委員会では職員の負担軽減やサービスの質の向上を目指し、テクノロジーの導入や役割分担の見直しなどについて検討することが期待されています。

2|生産性向上推進体制加算の取得方法と算定要件

2024年度の介護報酬改定では、生産性向上の取り組みを評価する「生産性向上推進体制加算」が新設されました。この加算には、成果を評価する加算Ⅰ(100単位/月)と、取り組みのプロセスを評価する加算Ⅱ(10単位/月)の2区分があります。対象サービスは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症グループホーム、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護付き有料老人ホームです。

加算の算定要件として、テクノロジーの導入や生産性向上の取り組みの実施が挙げられています。加算Ⅰは改善効果に関するデータ提出が必要なアウトカム評価である一方、加算Ⅱはより取り組みやすいプロセス評価となっています。また、介護職員等処遇改善加算の算定要件も変更され、2025年度以降に加算区分ⅠまたはⅡを算定する場合は、生産性向上の区分で主に3以上の取り組みを実施することが求められるようになります。

3|介護生産性向上総合相談センターの活用方法

介護現場の生産性向上を支援するため、政府は2023年度から介護生産性向上推進総合事業をスタートし、都道府県ごとに「介護生産性向上総合相談センター」の設置を進めています。このセンターは、生産性向上に関する取り組み内容や計画策定のサポート、セミナーの開催などを行うワンストップ相談窓口として機能しています。

現在、31の都道府県ですでにセンターが設置されており、2026年度までに全国47都道府県への設置が予定されています。設置済みの都道府県ではWeb相談を受け付けており、生産性向上の取り組みを始めたい介護施設・事業所はぜひ問い合わせてみましょう。センターでは、業務改善の進め方に関する専門的なアドバイスや、ICT機器導入に関する相談、補助金申請のサポートなど、幅広い支援を無料で受けることができます。

まとめ

介護の生産性向上は、人手不足が深刻化する介護現場において、サービスの質を維持・向上させるための重要な鍵となります。「ムリ・ムダ・ムラ」を排除し、厚生労働省のガイドラインに沿った7つの取り組みポイントを実践することで、職員の負担軽減とサービスの質向上を同時に実現できます。

2024年度の介護報酬改定で設置が義務化された生産性向上委員会や新設された加算を活用し、ICTツールやAIなどのテクノロジーを導入することで、事業運営の効率化と収益の改善が期待できるでしょう。介護生産性向上総合相談センターなどの支援体制も整いつつある今、自施設の課題に合わせた生産性向上の取り組みを積極的に進めることが、これからの介護サービス事業の発展につながります。

2025.08.29