介護事業所の利益率・収益改善の

ポイントは?計算方法も解説

少子高齢化の進行により、介護事業の需要は高まっている一方で、収益面では厳しい状況が続いています。特に人材不足や人件費の高騰、施設の稼働率低下などにより、利益率の維持・向上に悩む事業所も少なくありません。収益性を安定させ、持続可能な運営を実現するには、収益構造の見直しと利益改善への取り組みが不可欠です。

本記事では、介護事業所の利益率の現状やその計算方法をはじめ、収益を圧迫する要因、そして収益改善につながる具体的な戦略についてわかりやすく解説します。加算の取得や業務効率化、さらに近年注目されているAI活用など、多角的な視点から利益率向上のヒントをお伝えします。収益改善を目指す経営者・管理者の方はぜひ参考にしてください。

■介護事業の利益率の現状と計算方法

1|介護施設・事業所の平均利益率は2.4%

2|介護サービス別の利益率比較

3|介護事業における利益率の計算方法

■介護事業の利益を圧迫する要因

1|人材不足と人件費率の上昇

2|競争激化による介護サービスの価格競争

3|需要変動とコロナ禍の影響

■利益率向上のための介護事業収益改善戦略

1|稼働率の向上

2|業務効率化によるコスト削減

3|介護報酬加算の確実な取得

4|AIを活用した介護レクリエーション—『WAN-かいご』の導入

■まとめ

■介護事業の利益率の現状と計算方法

介護業界では利益率が低く推移しており、人材確保や設備投資が難しい状況が続いています。

ここでは、介護事業の現状における利益率のデータを分析し、サービス種別ごとの特徴や、経営判断に役立つ利益率の計算方法について解説します。

1|介護施設・事業所の平均利益率は2.4%

厚生労働省の「令和5年度介護事業経営実態調査結果」によると、2022年度の介護施設・事業所の平均収支差率(利益率)は2.4%となっており、前年度の3.0%から0.6ポイント減少しています。

この低下傾向は、人件費の上昇や物価高騰が大きな要因となっています。特に、コロナ禍における感染症対策のためのマスクや消毒液などの支出増加に加え、光熱費等の物価高騰、さらには利用者の介護サービス利用控えによる減収が、利益率低下に拍車をかけていると考えられます。

2|介護サービス別の利益率比較

介護サービスの種類によって利益率には大きな差があります。厚生労働省の調査によれば、サービス種別ごとに収益性が異なる実態が明らかになっています。

【主要介護サービス種別の利益率比較表(2022年度)】

|

サービス種別 |

利益率(収支差率) |

前年度との比較 |

特徴 |

|

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |

11.0% |

+2.9% |

最も利益率が高い |

|

訪問リハビリテーション |

9.1% |

+9.5% |

最も改善幅が大きい |

|

特定施設入居者生活介護 |

2.9% |

▲1.0% |

減少傾向だが平均より高い |

|

認知症対応型共同生活介護 |

3.5% |

▲1.3% |

減少傾向だが平均より高い |

|

通所介護 |

1.5% |

+0.8% |

改善傾向だが平均より低い |

|

居宅介護支援 |

4.9% |

+1.2% |

改善傾向 |

|

訪問介護 |

5.9% |

▲1.3% |

減少傾向だが平均より高い |

|

介護老人福祉施設 |

▲1.0% |

▲2.2% |

平均より低い |

|

介護老人保健施設 |

▲1.1% |

▲2.6% |

最も利益率が低い |

|

介護医療院 |

0.4% |

▲4.8% |

最も減少幅が大きい |

|

地域密着型介護老人福祉施設 |

▲1.1% |

▲2.2% |

最も利益率が低い |

|

介護サービス全体平均 |

2.4% |

▲0.4% |

全体的に減少傾向 |

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や訪問リハビリテーションが高い利益率を維持している一方で、施設系サービスは厳しい経営状況にあることがわかります。この差は、サービスごとの人件費割合や設備投資の違いに起因しています。

3|介護事業における利益率の計算方法

介護業界における利益率(収支差率)は、以下の計算式で求めることができます。

(収入-費用)÷収入×100=利益率(収支差率)[%]

この計算式では、「収入」は介護報酬による収入(利用者負担分含む)と補助金収入などを合わせたもの、「費用」は人件費や事業費、事務費などの総額を指します。また、人件費比率も重要な指標で、「人件費÷売上高×100=売上高人件費比率[%]」で計算します。

介護労働安定センターの調査によると、介護業界の平均人件費率は約64%となっており、この数値が高いほど利益を圧迫する要因となります。利益率と人件費率の両指標を定期的に分析することで、経営改善の方向性を見出すことができます。

■介護事業の利益を圧迫する要因

介護事業の利益率が低迷している背景には、いくつかの構造的要因が存在します。人材不足による人件費の上昇、市場競争の激化、そして需要の変動など、さまざまな要因が複合的に絡み合って介護事業の収益性を圧迫しています。

これらの要因を深く理解することで、効果的な対策を講じることが可能になります。

1|人材不足と人件費率の上昇

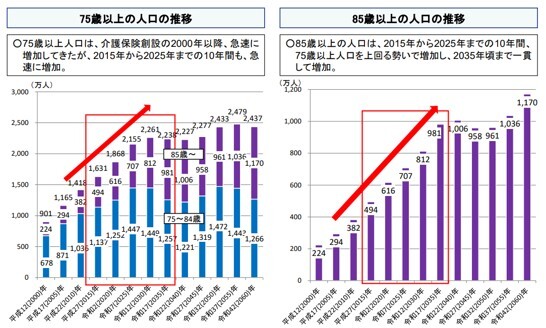

介護業界における深刻な人材不足は、経営を圧迫する最大の要因となっています。厚生労働省が指摘する「2025年問題」に向けて、75歳以上の後期高齢者が急増する一方で、生産年齢人口は減少の一途をたどっており、介護人材の需給ギャップは拡大する一方です。

介護労働安定センターの「令和3年度介護労働実態調査」によると、介護業界の売上高人件費率の平均は64.3%に達しており、収益の大半が人件費に充てられている実態が明らかになっています。

介護保険制度では人員配置基準が設けられているため、利用者数に応じた介護職員の確保が義務付けられています。この基準を満たすための人材確保にかかるコストは年々上昇しており、採用広告費や研修費、福利厚生費などの間接的なコストも含めると、人材関連の支出は事業者にとって大きな負担となっています。こうした人件費比率の上昇が、介護事業の利益率低下に直結している状況です。

2|競争激化による介護サービスの価格競争

高齢者人口の増加に伴い、介護サービスの利用者数も増え続けていますが、それに呼応するように介護施設・事業所の数も年々増加しています。厚生労働省の調査によると、近年の介護施設・事業所数は増加傾向にあることがわかります。

【介護施設・事業所数の推移】

|

調査年度 |

施設・事業所数の総計 |

|

2019年度 |

303,978施設 |

|

2020年度 |

305,536施設 |

|

2021年度 |

309,547施設 |

|

2022年度 |

313,202施設 |

|

2023年度 |

315,397施設 |

施設・事業所の増加に加え、異業種からの新規参入も活発化しており、介護市場における競争は年々激化しています。特に大手企業が事業拡大を図る動きが目立つ中、地域の小規模事業者は価格競争に巻き込まれ、収益が圧迫される状況に陥りがちです。

競争激化の環境下では、単に価格で勝負するのではなく、独自のサービスや特色ある取り組みによって他社との差別化を図ることが不可欠です。日常のアセスメントやアンケートを通じて利用者や家族のニーズを汲み取り、選ばれる事業所となるための付加価値創出が求められています。

3|需要変動とコロナ禍の影響

介護サービスの需要は、地域の環境変化によって予測困難な変動を見せることがあります。たとえば、近隣に新たな介護施設や事業所が開設されることで既存利用者が流出したり、遠方に住んでいた家族と同居するために利用を終了するケースなども少なくありません。また、従来から多い利用理由である怪我や疾患の悪化による入院、施設入所、あるいは利用者の死亡などによる終了も避けられない事態です。

特に近年のコロナウイルス感染症の蔓延は、介護業界に甚大な影響を与えました。感染への不安から利用者がサービスの利用を控える「利用控え」が発生し、クラスター発生を懸念した施設の閉鎖や通所介護の休止も相次ぎました。規模の大きい通所介護サービスでは特に利益率が大きく低下し、多くの事業者が経営の危機に直面しました。

このような不測の事態に対応するためには、日常的なアセスメントや地域ネットワークを通じて利用者や地域の需要変化を敏感に捉え、迅速かつ柔軟に対応できる体制づくりが重要です。また、BCP(事業継続計画)の策定など、災害や感染症などのリスクに備えた経営体制の構築も欠かせません。

■利益率向上のための介護事業収益改善戦略

介護事業の利益率を向上させるためには、複数の視点からアプローチすることが重要です。稼働率の向上や業務効率化によるコスト削減、介護報酬加算の確実な取得など、さまざまな戦略を組み合わせることで、厳しい経営環境の中でも収益性を高めることができます。

ここでは、実践的な収益改善戦略を具体的な方法とともに解説します。

1|稼働率の向上

介護事業において稼働率の向上は収益改善の最も基本的な取り組みです。特にデイサービスのような通所系サービスでは、稼働率の低下が直接的に赤字につながるリスクが高くなります。たとえば、定員40名のデイサービスで利用者数が30名の場合、稼働率は75%となり、長期間この状態が続くと経営が赤字に陥る可能性があります。

介護事業者の収益は「サービス単価×利用回数×利用者数」という基本式で計算されます。そのため、利用者数を増やすことはもちろん、一人当たりの利用回数を増やすことも重要なポイントです。訪問介護であれば、介護職員が効率的に訪問できるルートを組むことで訪問回数を増やすことが可能となり、利用者一人ひとりに合わせたきめ細かいサービスを提供することで利用回数の増加も見込めます。

新規利用者を増やすためには、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などへの積極的な営業活動が欠かせません。また、自社のホームページやSNSなどを活用したブランディング活動を通じて、事業所の魅力や強みを効果的にアピールしていくことも重要です。

2|業務効率化によるコスト削減

介護現場では人材不足により職員一人ひとりの負担が増大し、サービスの質の低下が懸念されています。介護業界は対人サービスとして他業種に比べてIT化が遅れている傾向にあり、業務効率化の余地は大きいと言えます。特に事務・管理業務の負担が生産性低下を招く大きな要因となっているため、ICTの導入による業務フローの改善は喫緊の課題となっています。

具体的な対策としては、介護ソフトやシフト管理サービスなどのICTツールを導入し、間接業務の効率化を図ることが有効です。シフト作成ができる介護ソフトを導入したことで作成時間が月に6時間減少したという事例もあります。このような業務効率化により、現場職員は本来の介護サービスに集中することができ、サービスの質の向上につながります。

コスト管理という観点からは、求人広告などの費用対効果を確認しながら採用活動を行うことや、施設内での節電ルールを定めるなど光熱費削減の取り組みも重要です。現場スタッフの負担軽減とサービス向上の好循環を生み出すことで、利用者の満足度向上、ひいては利用者数の増加という好循環を生み出すことが可能になります。

3|介護報酬加算の確実な取得

介護事業者の収益は、介護保険制度のもとで実施される介護報酬によって大きく左右されます。介護事業者の収益は基本報酬と介護報酬の加算を合算し、減算が行われた額となります。加算はサービスの質や提供体制に応じて付与されるもので、一人当たりの金額は少額でも、複数の利用者分を集計すると大きな収益になり得ます。

加算の種類は多岐にわたり、サービス提供体制強化加算、処遇改善加算、特定処遇改善加算などがあります。これらの加算を確実に取得するためには、加算の要件を十分に理解し、必要な体制を整える必要があります。たとえば、スタッフの資格取得支援や研修体制の整備などの取り組みが、加算取得につながるケースもあります。

介護報酬の加算は一度取得すれば終わりではなく、定期的な更新や要件確認が必要です。加算の「取りこぼし」を防ぐためには、チェック体制を整え、定期的なレビューを行うことが重要です。また、介護保険はケアマネジャーが立案するケアプランを基に実施されるため、ケアマネジャーとの良好な関係構築や継続的なコミュニケーションも欠かせません。

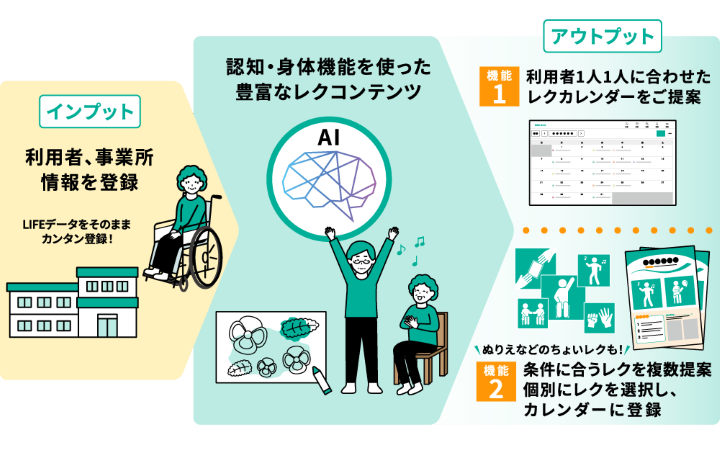

4|AIを活用した介護レクリエーション—『WAN-かいご』の導入

TOPPANが提供する『WAN-かいご』は、介護現場の効率化を実現する革新的なデータプラットフォームです。700種類以上のレクリエーションコンテンツを備え、AIが利用者一人ひとりに最適なプランを自動作成します。東京大学との共同研究に基づく科学的根拠のあるレクリエーションを提供し、介護の質向上と業務効率化を同時に実現します。

『WAN-かいご』の導入により、主に以下の3つの収益効果が期待できます。

・個別機能訓練加算取得による収益効果

・業務効率化・残業削減による収益効果

・稼働率向上による収益効果

それぞれの効果について、詳しく見ていきましょう。

4-1|個別機能訓練加算取得による収益効果

『WAN-かいご』を活用することで、個別機能訓練加算の取得が容易になります。定員25名のデイサービスでの試算例は以下のとおりです。

・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ:56単位×10円×9名×20日=100,800円

・個別機能訓練加算(Ⅱ)LIFE対応:20単位×10円×9名×20日=36,000円

『WAN-かいご』の導入により月額136,800円の収益増加が見込めるため、月額3万円の導入コストを大きく上回ります。

4-2|業務効率化・残業削減による収益効果

レクリエーションの実施にあたっては、情報収集や会議の実施、また使用する物品の購入や製作などさまざまな業務が発生しますが、『WAN-かいご』を導入することで、レクリエーション関連業務にかかる時間を大幅に削減できます。削減できる時間の具体例は以下のとおりです。

|

内容 |

かかる時間(1日あたり) |

削減後の時間(1日あたり) |

|

検討 |

30分 |

10分 |

|

準備 |

30分 |

10分 |

|

実施 |

30分 |

30分 |

|

報告書作成 |

40分 |

20分 |

|

合計 |

130分(2時間10分) |

70分(1時間10分) |

この例では、導入前は1日あたり130分(2時間10分)かかっていた作業が、導入後は70分(1時間10分)に短縮され、レクリエーション関連業務にかかる時間を1時間削減しています。これを金額換算すると以下のとおりとなります。

・1日あたり:1時間×時給1,100円=1,100円の削減

・1ヶ月あたり:1時間×24日×時給1,100円=26,400円の削減

さらに、月1回スケジュールを作成している場合は、追加で1ヶ月あたり約50分の時間削減効果が期待できます。

4-3|業務効率化・残業削減による収益効果

質の高いレクリエーションの提供は、施設の稼働率向上にも貢献します。例えば、定員25名のデイサービスで、稼働率が60%(15名)から72%(18名)に向上した場合、1回あたりの利用料を1万円とすると、月額39万円の収益効果が見込まれます。

この場合、収益効果は導入コストの13倍以上となるため、費用対効果は非常に高いと言えるでしょう。

■まとめ

介護事業の利益率向上は、事業継続の鍵となります。厳しい経営環境の中で2.4%という低い平均利益率を改善するためには、複合的なアプローチが必要です。稼働率の向上、業務効率化によるコスト削減、介護報酬加算の確実な取得、そして最新テクノロジーの活用を組み合わせることで、収益構造を強化できます。

AIを活用した介護レクリエーション提供サービス『WAN-かいご』は、現場の課題を効率的に解決します。『WAN-かいご』を導入することで業務効率化や稼働率向上が促進され、収益改善効果が期待できます。導入費用は月額3万円、初期費用は無料です。お手持ちのPCやタブレットで簡単に利用でき、操作も直感的です。人材不足や業務効率化が求められる介護業界において、『WAN-かいご』は経営改善と介護の質向上を同時に実現するツールとなります。

介護事業者は、経営指標を定期的に分析し、積極的に改善策を講じることで、人材確保や質の高いサービス提供を両立させながら、安定した経営基盤を構築することができるでしょう。

2025.07.09