介護業務を効率化する6つのアイデア!業務改善の手順や事例を徹底解説

■介護業務効率化が必要とされる背景

1|人材不足と介護需要増加の課題

2|従来の介護現場における非効率な業務

■介護業務を効率化する6つの具体的アイデア

1|ICTツールを活用した記録・情報共有の改善

2|業務フローの見直しと無駄の排除

3|職場環境の5S整備の徹底

4|RPAによる事務作業の自動化

5|記録・報告様式の標準化と簡素化

6|役割分担の最適化とチーム制の導入

■効率化を成功させるための実践手順

1|業務改善チームの立ち上げ方

2|現場の課題抽出とアイデア出し

3|効果測定と改善サイクルの確立

■介護施設の業務効率化に役立つツール

■まとめ

■介護業務効率化が必要とされる背景

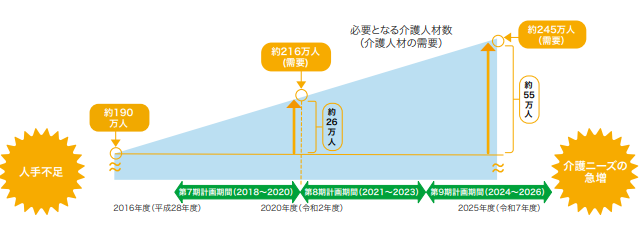

介護業界は今、大きな転換期を迎えています。高齢化の進展により介護ニーズが急増する一方で、生産年齢人口の減少により人材確保が困難になっています。厚生労働省の統計によると、年間数十万人のペースで介護人材の需要が増加しており、この傾向は今後も続くと予測されています。

このような状況下で介護サービスの質を維持・向上させていくためには、限られた人員で効率的なサービス提供体制を構築することが不可欠です。業務効率化は、職員の負担軽減だけでなく、利用者へのケアの時間を確保するためにも重要な取り組みとなっています。

1|人材不足と介護需要増加の課題

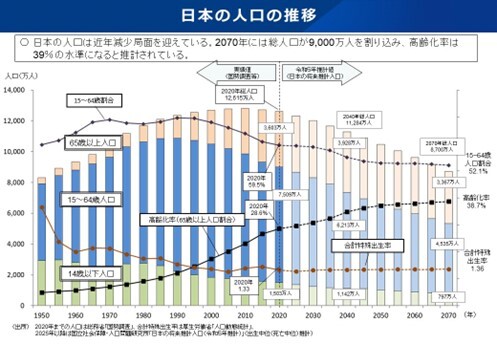

日本の人口動態は大きく変化しています。厚生労働省の統計によると、生産年齢人口は継続的に減少傾向にあり、2040年にかけてその傾向はさらに顕著になると予測されています。

一方で、高齢化は着実に進行しており、2070年には総人口が9,000万人を下回る一方で、高齢化率は39%に達すると予測されています。この人口構造の変化は、介護サービスの需要と供給に大きな影響を与えることが予想されます。

特に介護業界では離職率の高さも課題となっています。利用者やその家族、医療関係者などさまざまな立場の人との関わりが必要な職種であるため、人間関係の悩みから離職につながるケースも少なくありません。

2|従来の介護現場における非効率な業務

従来の介護現場では、多くの非効率な業務プロセスが存在しています。例えば、紙媒体での記録管理では、一度手元の記録用紙にバイタル情報を記載してから別の書類に転記する必要があり、二度手間が発生しています。

情報共有においても、紙やPHSを用いた従来の方法では、記録資料を取りに行く手間が発生したり、複数人での同時通信ができないなどの課題があります。また、申し送りや報告のために職員が一か所に集まる必要があり、その間の現場対応に支障が出ることもあります。

介護記録の作成や請求書の発行など、事務作業に関する業務負担も大きな課題です。これらの業務は本来の介護サービスとは直接関係のない間接業務であり、この部分での効率化が求められています。

■介護業務を効率化する6つの具体的アイデア

厚生労働省のガイドラインに基づき、介護業務の効率化を実現するための具体的なアイデアを紹介します。これらは現場での実践が実証されており、導入による効果が期待できる方法です。

1|ICTツールを活用した記録・情報共有の改善

介護記録のデジタル化は、業務効率化の中核となる取り組みです。タブレットやスマートフォンを活用することで、利用者の側で即時に記録を入力でき、転記作業も不要になります。音声入力機能を活用すれば、さらに入力時間を短縮できます。

専用の介護記録システムを導入することで、記録・情報共有・請求事務を一元管理することが可能になります。写真や動画による記録も活用でき、利用者の状態をより正確に共有できるようになるでしょう。

ただし、ICTツール導入時には、職員への適切な研修が必要です。また、個人情報保護の観点から、セキュリティ対策も重要なポイントとなります。

2|業務フローの見直しと無駄の排除

業務フローの見直しでは、まず現状の業務を「ムリ・ムダ・ムラ」の3Mの観点から分析することが大切です。例えば、キャリアの浅い職員が一人で夜勤を担当する「ムリ」、何度も同じ情報を転記する「ムダ」、曜日によって職員配置にばらつきがある「ムラ」などを洗い出します。

改善には、業務時間調査を実施し、それぞれの業務にかかる時間を可視化することが有効です。10分単位で業務内容を記録し、実態を把握することで、効率化できるポイントが明確になります。

効果測定は、改善前後での業務時間の比較や、職員の負担感についてのアンケート調査などで行います。数値化できる指標を設定することで、改善の成果を客観的に評価できます。

3|職場環境の5S整備の徹底

5Sとは、整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとった職場環境改善の基本原則となっています。まず、必要なものと不要なものを分け(整理)、必要なものを取り出しやすく配置(整頓)することから始めましょう。

清掃は単なる掃除ではなく、点検の意味も含んでいます。例えば、利用者の動線上に障害物がないか確認することで、安全性も向上するでしょう。清潔は3Sの状態を維持することであり、躾は決められたルールを習慣として定着させることを意味しています。

実践においては、まず5Sの対象となるエリアを決め、写真で改善前の状態を記録することが大切です。改善後も写真で記録し、ビフォーアフターで効果を確認するのも効果的な方法の一つです。定期的なチェックリストの活用で、継続的な改善が実現できるでしょう。

4|RPAによる事務作業の自動化

RPAは介護現場の事務作業を大幅に効率化する有効なツールです。特に請求書作成やレセプト処理、シフト管理などの定型業務で高い効果を発揮しています。1つのライセンスで複数の業務を自動化でき、職員の作業負担を大きく軽減することが可能です。

導入効果として、年間100時間以上の業務時間削減や、作業ミスの防止などが報告されています。例えば、利用者データの入力や更新作業を自動化することで、より利用者との関わりの時間を確保できるようになりました。

実際の導入事例では、検温データの自動入力による情報更新の効率化や、報告書作成時間の短縮などの成果が上がっています。ただし、導入に際しては業務の見直しと標準化が前提となるため、段階的に実施するようにしましょう。

5|記録・報告様式の標準化と簡素化

記録様式の標準化では、介護記録や申し送り事項、各種報告書などを対象に実施することが効果的です。言葉による記述を選択式に変更したり、チェックボックスを活用したりすることで、記入時間を短縮できます。

簡素化の具体的方法として、重複する項目の統合や、本当に必要な情報の精査が重要です。様式の向きを変更するだけでも、時系列での比較がしやすくなるなど、業務効率が向上する事例も報告されています。

運用時には、記入ルールの統一と職員への周知徹底が欠かせません。定期的な見直しを行い、現場の意見を取り入れながら、より使いやすい様式へと改善を重ねることが大切です。

6|役割分担の最適化とチーム制の導入

最適な役割分担を決定するには、まず各職員の業務内容と所要時間を可視化する必要があります。業務の洗い出しを行い、専門性が必要な業務とそうでない業務を明確に区分けすることから始めましょう。

チーム制の導入により、職員間の協力体制が強化され、業務の偏りを防ぐことができます。また、経験の浅い職員とベテラン職員を組み合わせることで、効果的な技術伝達も可能となりました。

運用上の注意点として、チーム内のコミュニケーションの活性化が重要です。定期的なミーティングの実施や、情報共有ツールの活用により、チーム全体での課題解決力を高めることができるでしょう。

■効率化を成功させるための実践手順

業務効率化を成功に導くためには、体系的なアプローチが欠かせません。

ここでは、チーム立ち上げから効果測定まで、具体的な実践手順を解説します。

1|業務改善チームの立ち上げ方

業務改善チームは、現場のマネジメント層および中核となる人材を中心に構成することが効果的です。改善活動に前向きで、現状に問題意識を持つ職員を選出し、それぞれの役割や位置づけを明確にすることから始めましょう。

チーム内の役割は、プロジェクトオーナー(経営層・施設長)、プロジェクトリーダー(介護従事者層のリーダー・主任)、プロジェクトメンバー(介護従事者、ICT機器に詳しい職員など)といった構成が望ましいでしょう。

運営にあたっては、経営層からのキックオフ宣言で目的を全職員に明確に伝えることが重要です。また、施設規模によってはチーム構成が難しい場合もありますが、そのような場合は少人数でも課題の可視化から始めることができます。

2|現場の課題抽出とアイデア出し

課題抽出には、日常的な対話やアンケートフォームの活用が有効な手段となっています。匿名でのアンケートは、率直な意見を集めやすく、大人数のデータ集計も容易になるという利点があります。

優先順位の設定では、「発生頻度が高い課題」「影響が大きい課題」「改善効果を感じやすい小さな課題」などの観点から評価を行います。最初から大きな改善に取り組むのではなく、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。

アイデア出しの場面では、ミーティング時間を区切ってブレインストーミングを行ったり、チャットツールを活用して気軽に意見を出し合えるような工夫が効果的でしょう。期限付きの意見箱の設置も、アイデア収集の有効な手段となっています。

3|効果測定と改善サイクルの確立

効果測定では、改善前後での業務時間の比較や、職員へのアンケート調査を実施することが重要です。数値化できる指標を設定し、定期的に測定することで、改善の成果を客観的に評価できます。

改善サイクルの運用では、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のPDCAサイクルを意識します。特に評価の段階では、上手くいった点と課題を整理し、次のアクションにつなげることが大切です。

継続的な改善のためには、成功事例を施設内で共有し、職員のモチベーション向上につなげることが有効です。また、定期的な振り返りの機会を設け、新たな課題やアイデアを収集する仕組みを整えることで、持続的な改善活動が実現できるでしょう。

■介護施設の業務効率化に役立つツール

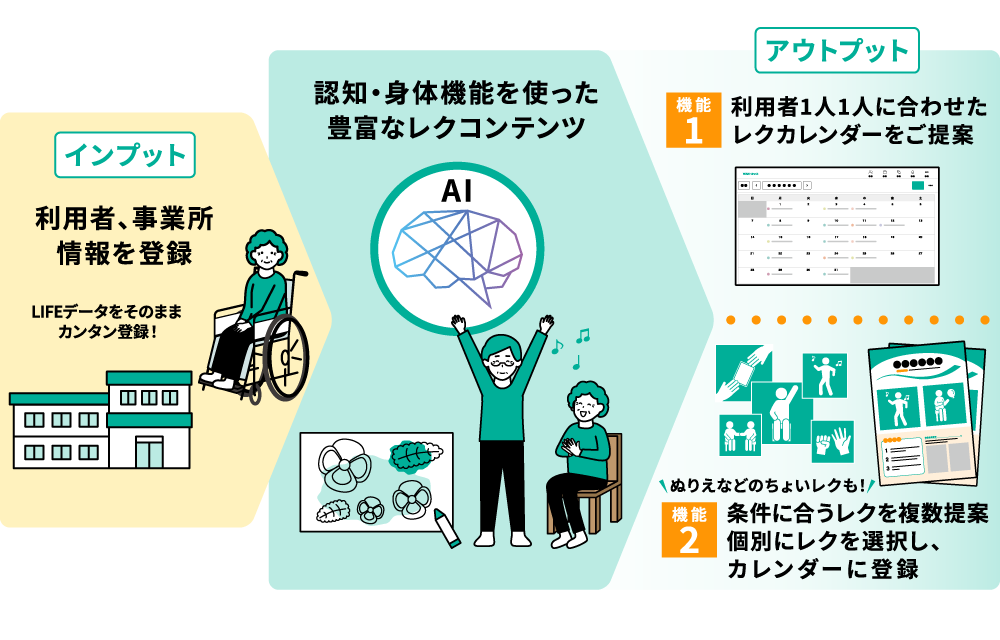

介護現場の業務効率化を実現するためには、適切なツールの活用が重要な鍵となります。特に近年は、AIやデジタル技術を活用した革新的なサービスが登場し、現場の負担軽減に貢献しています。

その代表例として、エビデンスのある介護レクリエーション提供サービス『WAN-かいご』があります。このサービスは、レクリエーション業務の効率化と質の向上を同時に実現する画期的なシステムです。

『WAN-かいご』の最大の特徴は、500種類以上のレクリエーションコンテンツの中から、利用者一人ひとりに適したプログラムをAIが自動で提案する点です。東京大学先端研との共同開発により、学術的根拠に基づいた独自のコンテンツも提供されています。

実務面では、レクリエーションの準備から実施までをシステマチックに支援します。詳細な実施手順や必要な準備物、期待される効果までが明確に示されており、経験の浅いスタッフでも安心して実施できる環境が整っています。

導入効果として、レクリエーション準備の時間短縮や職員の心理的負担の軽減が報告されています。さらに、機能訓練加算の算定にも活用でき、施設の収益改善にも寄与する可能性があります。

既存のPCやタブレットで利用可能なため、新たな機器の購入も不要です。また、専門のサポート体制も整っており、システムの活用をスムーズに進められる環境が整備されています。

■まとめ

介護現場における業務効率化は、人材不足や介護需要の増加という課題を解決する重要な取り組みです。ICTツールの活用やRPAによる自動化、5S活動の徹底など、さまざまな手法を組み合わせることで、職員の負担軽減と介護サービスの質の向上を同時に実現することができます。適切な実践手順とツールの導入により、持続可能な介護サービス体制を構築し、職員も利用者も満足できる環境を作り出すことができるでしょう。

2025.03.18