介護DXとは?介護施設におけるDXの導入事例や課題を解説

近年、介護業界でもデジタルトランスフォーメーション(DX)の導入が進んでおり、業務効率化やサービスの質向上を図るための取り組みが注目されています。

特に、介護記録システムや見守りセンサー、AIを活用したケアプラン作成など、介護施設での具体的な事例が増えています。

しかし、DX導入にはコストやセキュリティ、従業員のITリテラシーといった課題も存在します。

本記事では、介護DXの概要や導入事例、課題、さらに導入ステップを解説し、介護施設におけるデジタル化の可能性を探ります。

■介護DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

■介護DXが注目される背景

■介護DXの取り組み事例

1|業務効率化を実現するシステム導入事例

2|サービスの質向上を実現するシステム導入事例

3|AIを活用した介護サービスの導入事例

■介護施設におけるDX導入の課題

1|導入コストや運用コストの問題

2|セキュリティ対策の必要性

3|従業員のITリテラシーの必要性

■介護DXの基本的な導入ステップ

1|➀現場の現状や課題を把握する

2|➁介護DXの目的・戦略を明確にする

3|③予算計画を立てる

4|④ツールを選定・導入する

5|⑤従業員に運用方法を周知する

6|⑥定期的に効果検証・改善を行う

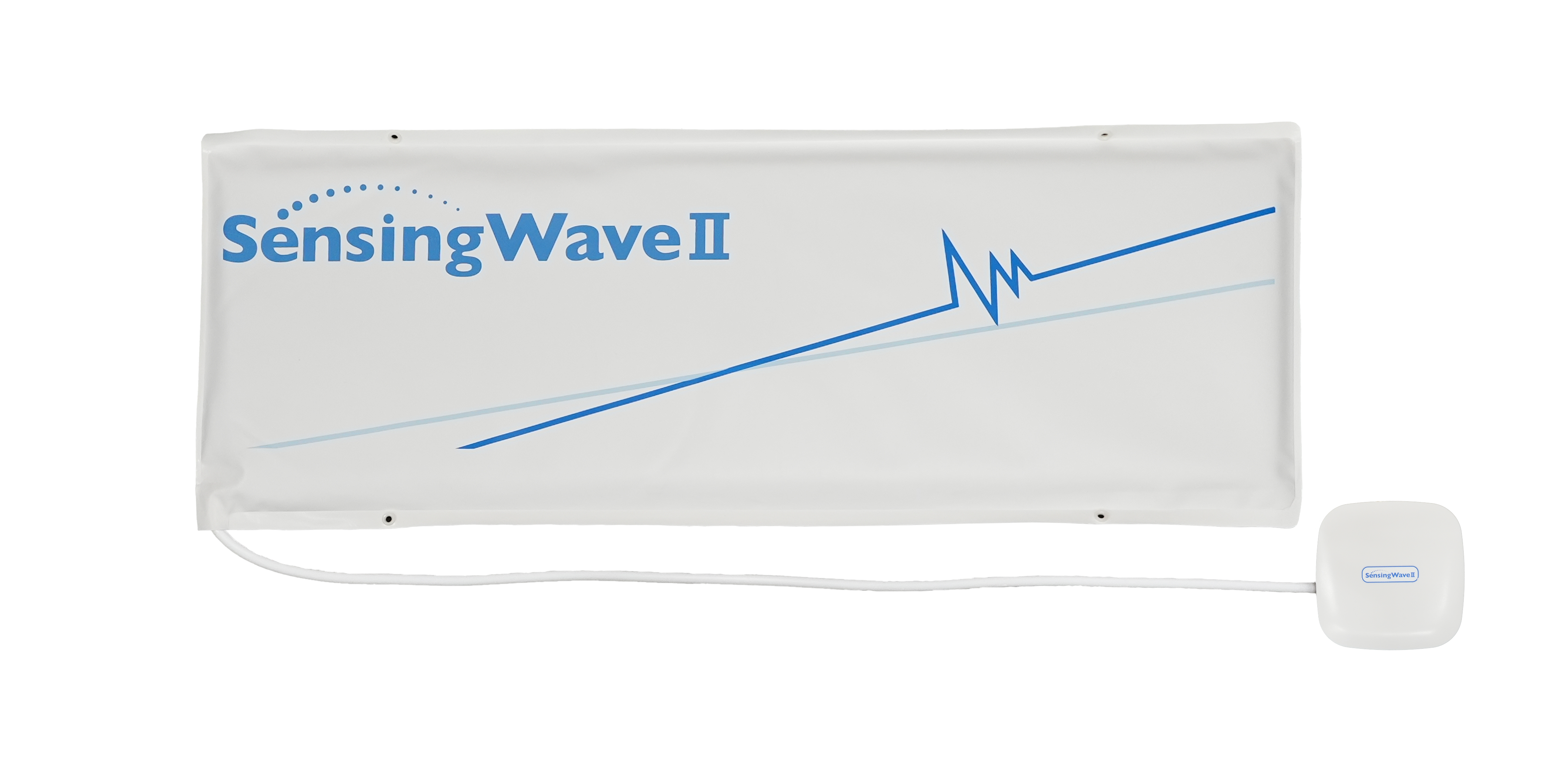

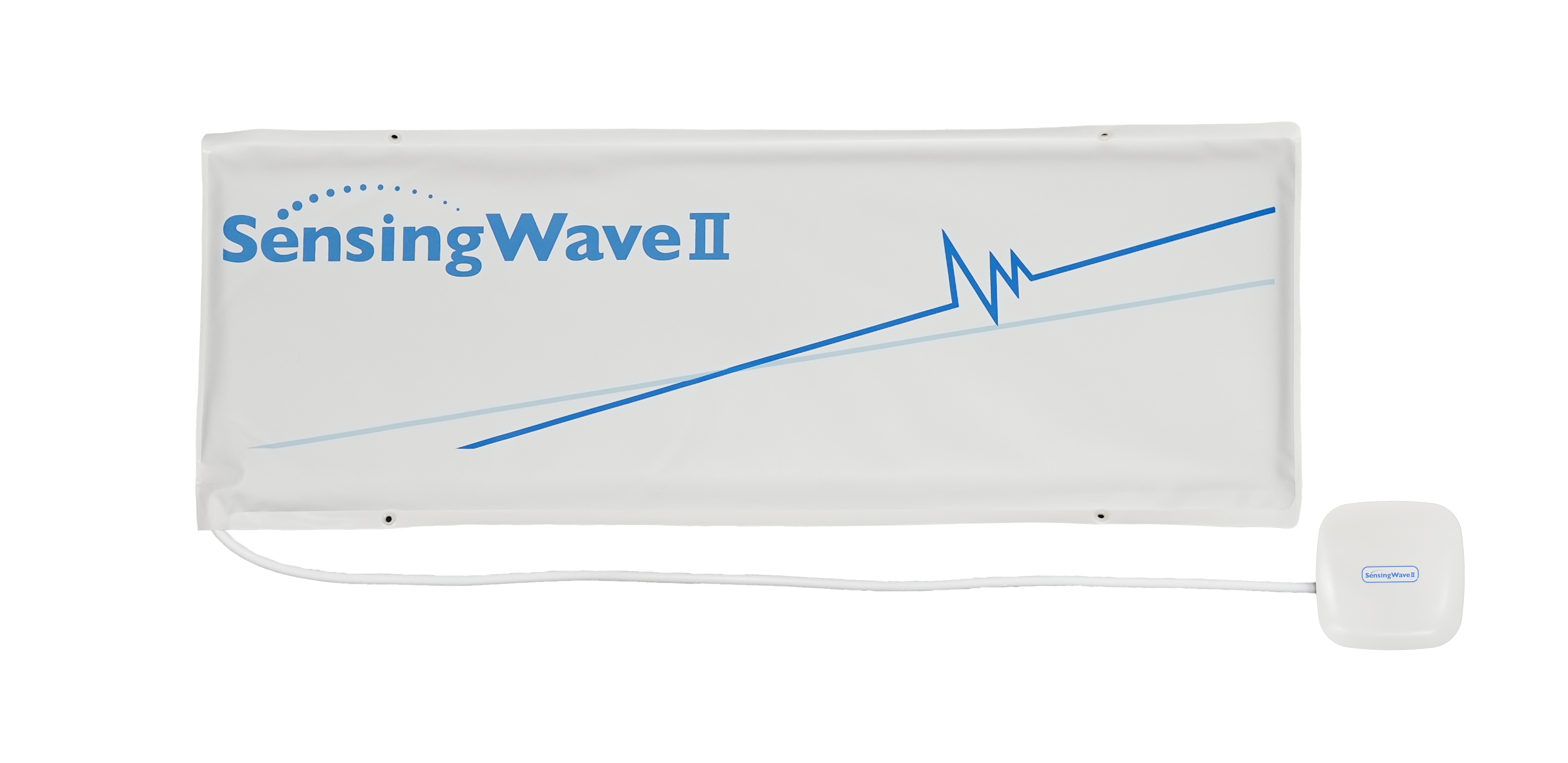

■介護見守りロボット「Sensing WaveⅡ」とは

■まとめ

ー介護DX(デジタルトランスフォーメーション)とは? ー

介護DXとは、介護現場にAI・IoT・ICTといったデジタル技術を取り入れ、介護業務のワークフローを変革し、利用者と職員双方の満足度向上を目指す取り組みです。

介護DXの本質は、単にデジタル機器を導入することではありません。

むしろ、デジタル技術を活用して介護サービスの質を向上させ、同時に介護職員の業務負担を軽減することにあります。

例えば、AIを活用した見守りシステムの導入により、夜間の巡回回数を減らしつつ、利用者の安全を確保することが可能になります。

これにより、職員は他の重要な業務に時間を割くことができ、結果として介護サービス全体の質の向上につながります。

さらに、介護DXは介護記録の電子化やデータ分析にも貢献します。

紙媒体での記録から電子記録への移行は、情報共有の効率化や記録ミスの減少をもたらします。

蓄積されたデータをAIで分析することで、個々の利用者に最適なケアプランの作成や、施設全体の運営効率化にも役立てることができます。

介護DXの重要性は、単に業務効率化だけでなく、介護の本質的な価値を高める点にあります。

デジタル技術の導入により、介護職員が利用者との直接的なコミュニケーションや、きめ細やかなケアに専念できる時間が増えます。

これは、介護保険法が目指す「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」な支援の実現に大きく寄与します。

介護DXは、介護業界が直面するさまざまな課題に対する有効な解決策となる可能性を秘めています。

ただし、その推進には現場の理解と協力が不可欠です。

デジタル技術の導入が目的化するのではなく、あくまでも利用者と職員の笑顔につながる手段として、適切に活用していくことが重要です。

ー介護DXが注目される背景 ー

介護業界において、デジタルトランスフォーメーション(DX)が注目を集めている背景には、複数の要因が存在します。

これらの要因は、介護サービスの提供に大きな影響を与えており、業界全体の変革を促しています。

まず、最も深刻な問題として挙げられるのが人手不足です。

少子高齢化が進む日本社会において、介護職員の慢性的な不足は長年の課題となっています。

厚生労働省の試算によると、2025年には約32万人、2040年には約69万人の介護職員が新たに必要になると予測されています。

この人材不足を背景に、現場の介護スタッフの業務負担は年々増大しており、質の高い介護サービスの提供が困難になりつつあります。

次に、高齢化の進展による介護需要の増加が挙げられます。

いわゆる「2025年問題」として知られる団塊の世代の後期高齢者化により、介護を必要とする高齢者の数は急速に増加しています。

この需要の増加に対し、限られた人的資源で効率的かつ効果的に対応することが求められています。

さらに、多くの介護施設ではいまだにアナログな業務プロセスが残されており、これが業務の非効率性を引き起こしています。

例えば、紙ベースでの介護記録や手作業による勤務シフトの作成など、多くの時間と労力を要する業務が存在します。これらの作業に費やされる時間は、本来であれば利用者との直接的なケアに充てられるべきものです。

これらの課題に対し、介護DXは有効な解決策となる可能性を秘めています。

AIやIoTなどのデジタル技術を活用することで、業務の効率化や人手不足の解消、サービスの質の向上が期待できます。

例えば、AIを用いた見守りシステムの導入により、夜間の巡回業務を効率化し、スタッフの負担を軽減することが可能になります。また、介護記録の電子化により、情報共有の迅速化や記録作業の効率化が図れます。

介護DXは、単なる業務の効率化にとどまらず、介護サービスの本質的な価値を高める可能性を秘めています。

デジタル技術の導入により、介護スタッフがより多くの時間を利用者とのコミュニケーションや個別ケアに充てられるようになれば、介護の質の向上につながります。

ー介護DXの取り組み事例ー

介護施設におけるDXの取り組みは、業務効率化、サービスの質向上、AIの活用など、多岐にわたります。これらの導入事例は、介護現場が抱えるさまざまな課題に対する具体的な解決策を提示しています。

以下では、代表的な導入事例を紹介し、それぞれがもたらす効果や重要性について解説します。

業務効率化を実現するシステム導入事例

介護現場における業務効率化は、人手不足や業務負担の軽減を図る上で重要な課題です。

デジタル技術を活用したシステムの導入により、従来の手作業による非効率な業務プロセスを改善し、スタッフの負担を軽減することが可能になります。

◆介護記録システムの導入で記録業務を効率化

介護記録システムは、従来の紙ベースの記録をデジタル化することで、記録業務の効率化を実現します。

このシステムの特徴は、タブレットやスマートフォンを使用して、その場で介護記録を入力できる点です。

また、音声入力機能や定型文の活用により、入力時間を大幅に短縮することができます。

導入効果として、記録作成時間の削減が挙げられます。

例えば、ある施設では1日あたりの記録作業時間が平均30分短縮されたという報告があります。

さらに、デジタル化によりデータの検索や共有が容易になり、スタッフ間の情報共有がスムーズになりました。これにより、引き継ぎ時間の短縮や、より適切なケアの提供につながっています。

◆勤怠管理システムでシフト作成の自動化

勤怠管理システムは、スタッフのシフト作成や勤怠管理を自動化するツールです。

主な機能として、スタッフの希望シフトの収集、労働基準法に基づいたシフト作成、勤怠データの自動集計などがあります。

シフト作成の自動化により、管理者の負担が大幅に軽減されます。

従来、手作業で行っていたシフト作成に要する時間が、およそ70%削減されたという事例も報告されています。

また、スタッフの希望を考慮しつつ、公平なシフト配分が可能になるため、職員の満足度向上にも寄与します。

さらに、勤怠データの自動集計により、給与計算や労務管理の効率化も実現しています。

サービスの質向上を実現するシステム導入事例

介護サービスの質向上は、利用者の安全確保や満足度向上につながる重要な要素です。デジタル技術を活用したシステムの導入により、きめ細やかなケアの提供や、事故防止、コミュニケーション支援などが可能になります。

◆見守りセンサー導入による事故防止と負担軽減

見守りセンサーには、ベッドに設置するマットセンサー、部屋に設置する人感センサー、カメラ型センサーなど、さまざまな種類があります。

これらのセンサーは、利用者の動きを検知し、転倒や徘徊のリスクがある場合に介護スタッフへ通知する機能を持っています。

導入効果として、夜間の転倒事故が約40%減少したという報告があります。

また、センサーによる常時監視により、スタッフの巡回回数を減らすことができ、夜勤スタッフの身体的・精神的負担が軽減されました。

さらに、利用者のプライバシーを確保しつつ、必要な時に適切な介助を行うことが可能になり、サービスの質向上にもつながっています。

このような見守りセンサーの代表例として、TOPPANの「Sensing WaveⅡ」があります。

ベッドマットレス下のセンサーとカメラを組み合わせ、離床を平均3秒で検知する高性能システムです。

クラウド型で専用サーバー不要、簡単設置が特徴で、介護記録ソフトとの連携も可能です。

介護ロボット導入補助金の対象商品であり、施設の収益増にも貢献する優れたソリューションといえるでしょう。

Sensing WaveⅡについては、下記にて詳しく紹介します。

◆コミュニケーションロボットによるコミュニケーション支援

コミュニケーションロボットは、AI技術を活用して利用者との会話や交流を行うデバイスです。

主な特徴として、音声認識技術による会話機能、表情や動作による感情表現、レクリエーション機能などがあります。

導入によるメリットとして、利用者の孤独感の軽減や認知機能の維持・向上が挙げられます。

ある施設では、コミュニケーションロボットとの日常的な会話により、利用者の発話量が増加し、表情が豊かになったという報告があります。

また、スタッフの業務負担軽減にも貢献しており、ロボットとの会話時間中に他の業務を行えるようになりました。

AIを活用した介護サービスの導入事例

AI技術の進化により、介護現場でもその活用が進んでいます。身体介護の支援や、ケアプラン作成のサポートなど、AIを活用したさまざまなサービスが導入され始めています。

◆介護ロボットによる身体介護の支援

介護ロボットには、移乗支援ロボット、歩行支援ロボット、排泄支援ロボットなど、さまざまな種類があります。

これらのロボットは、センサーやAI技術を活用して、利用者の状態を把握し、適切な支援を行います。

具体的な活用事例として、歩行支援ロボットによる転倒防止が挙げられます。

センサーで利用者の歩行状態を検知し、バランスを崩した際に自動で支えることで、転倒リスクを大幅に低減しています。

ある施設では、歩行支援ロボットの導入により、転倒事故が約60%減少したという報告があります。

また、移乗支援ロボットの活用により、介護スタッフの腰痛発症リスクが低減し、長期的な就労継続につながっています。

◆AIによるケアプラン作成のサポート

AIを活用したケアプラン作成支援システムは、過去のケアプランデータや介護記録を学習し、個々の利用者に適したケアプランを提案するツールです。

このシステムは、利用者の状態や希望を入力することで、AIが最適なケアプランの案を生成します。

導入効果として、ケアプラン作成時間の短縮が挙げられます。

ある事例では、1件あたりのケアプラン作成時間が約40%削減されたという報告があります。

また、AIによる客観的な提案により、ケアマネジャーの経験や知識の差による格差が軽減され、より質の高いケアプランの作成が可能になりました。

さらに、蓄積されたデータを分析することで、ケアの効果検証や改善にも活用できるようになっています。

これらのAIを活用した介護サービスは、介護の質の向上と業務効率化の両立を実現し、持続可能な介護システムの構築に貢献しています。

ー介護施設におけるDX導入の課題 ー

介護施設でDXを導入する際の課題として、以下が挙げられます。

●導入コストや運用コストの問題

●セキュリティ対策の必要性

●従業員のITリテラシーの必要性

これらの課題は、介護DXの推進を阻害する要因となっています。しかし、適切な対策を講じることで、これらの課題を克服し、効果的なDX導入を実現することが可能です。

導入コストや運用コストの問題

介護DXの導入には、初期投資と継続的な運用コストが必要となります。

具体的なコスト内訳としては、システムやデバイスの購入費用、ソフトウェアのライセンス料、導入時のコンサルティング費用、従業員の教育研修費用などが挙げられます。

また、導入後も定期的なメンテナンスやアップデート、サポート費用などの運用コストが発生します。

これらのコスト問題への対応策として、段階的な導入アプローチが効果的です。

まずは小規模なパイロットプロジェクトから始め、効果を検証しながら徐々に規模を拡大していくことで、初期投資のリスクを軽減できます。

また、クラウドサービスの活用により、初期投資を抑えつつ、必要に応じて柔軟にスケールアップすることも可能です。

投資回収の見通しについては、業務効率化による人件費削減、サービス品質向上による利用者満足度の向上、事故防止による損害賠償リスクの軽減などを総合的に考慮する必要があります。

セキュリティ対策の必要性

介護DXにおけるセキュリティリスクには、個人情報の漏洩、データの改ざんや破壊、不正アクセスなどが含まれます。

介護施設が扱う情報には、利用者の健康状態や家族情報など、極めてセンシティブな個人情報が含まれるため、高度なセキュリティ対策が不可欠です。

具体的なセキュリティ対策方法としては、まずデータの暗号化が挙げられます。

保存データだけでなく、通信経路上のデータも暗号化することで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えられます。

次に、アクセス制御の徹底が重要です。職員ごとに適切な権限設定を行い、必要最小限の情報にのみアクセスできるようにします。

また、定期的なセキュリティ監査やペネトレーションテストの実施も効果的です。これにより、システムの脆弱性を早期に発見し、対策を講じることができます。

さらに、従業員に対するセキュリティ教育も重要です。フィッシング詐欺や不正アクセスの手口、個人情報の取り扱い方などについて、定期的な研修を実施することが望ましいでしょう。

導入時の注意点として、外部のクラウドサービスを利用する場合は、サービス提供者のセキュリティ対策やコンプライアンス体制を十分に確認することが重要です。

また、モバイルデバイスを使用する場合は、紛失や盗難対策として、リモートワイプ機能の導入やデバイス暗号化を検討する必要があります。

従業員のITリテラシーの必要性

介護DXの導入には、従業員のITリテラシー向上が不可欠です。

必要なITスキルの内容としては、基本的なパソコン操作スキル、タブレットやスマートフォンの操作スキル、介護記録システムやコミュニケーションツールの使用方法、基本的なセキュリティ知識などが挙げられます。

従業員のITリテラシー向上のための方策としては、まず段階的な研修プログラムの実施が効果的です。

基礎的なパソコン操作から始め、徐々に専門的なスキルへと進めていくことで、従業員の不安を軽減しつつ、着実にスキルアップを図ることができます。

また、ベテラン職員と若手職員のペア学習も有効です。

ITに慣れた若手職員が、ベテラン職員に操作方法を教えることで、世代間のコミュニケーションも活性化します。

さらに、e-ラーニングシステムの導入により、従業員が自分のペースで学習を進められる環境を整備することも考えられます。

導入初期は、24時間のヘルプデスクを設置するなど、従業員が安心して新しいシステムを使用できる体制を整えることも重要です。

また、定期的なフォローアップ研修や、新機能の導入時には都度説明会を開催するなど、継続的な学習機会を提供することが大切です。

ー介護DXの基本的な導入ステップ ー

介護DXを成功させるためには、体系的なアプローチが不可欠です。

以下に、介護DXを導入する際の基本的なステップを紹介します。

これらのステップを順を追って実施することで、効果的かつ持続可能なDX推進が可能となるでしょう。

➀現場の現状や課題を把握する

介護DXの第一歩は、現場の実態を正確に把握することから始まります。

現状分析の重要性は、介護施設が直面している具体的な課題を明確にし、最適なDX戦略を立案するための基礎となる点にあります。

現状分析の具体的な方法としては、まず業務量調査を実施することが挙げられます。

介護現場の業務を項目別に分類し、各業務にかかる時間や頻度を詳細に記録します。

例えば、直接介護業務と間接業務の割合、記録作成にかかる時間、夜間巡回の頻度などを定量的に把握します。

次に、職員へのヒアリングやアンケート調査を行い、現場の声を収集します。

日々の業務で感じている課題や改善希望などを広く集めることで、数字だけでは見えてこない問題点を浮き彫りにできます。

さらに、利用者やその家族からのフィードバックも重要な情報源となります。サービスの質に関する評価や要望を集めることで、DXによって解決すべき課題の優先順位付けに役立ちます。

これらの調査結果を総合的に分析することで、例えば「夜間の見守り業務による職員の負担が大きい」「記録作成に多くの時間を要している」「情報共有が円滑に行われていない」といった具体的な課題が明確になります。

➁介護DXの目的・戦略を明確にする

現状分析を踏まえ、介護DXの明確な目的を設定し、具体的な戦略を立案することが次のステップとなります。

目的設定の重要性は、組織全体でDXの方向性を共有し、一丸となって取り組むための指針となる点にあります。

戦略立案のプロセスでは、まず経営層を交えたワークショップを開催し、DXによって実現したい姿を具体的に描きます。

例えば、「職員の労働時間を20%削減する」「利用者の満足度を30%向上させる」といった数値目標を設定します。

これらの目標は、現状分析で得られたデータに基づいて設定することが重要です。

次に、目標達成のための具体的な戦略を検討します。

例えば、「AIを活用した見守りシステムの導入による夜間業務の効率化」「タブレットを活用した記録システムの導入による文書作成時間の短縮」「クラウドベースの情報共有システムの導入によるコミュニケーションの円滑化」などが考えられます。

さらに、各戦略の実行スケジュールや担当部署、必要なリソースなどを明確にしたロードマップを作成します。

このロードマップは、短期的な成果と中長期的な目標のバランスを考慮して策定することが重要です。

最後に、策定した目的と戦略を全職員に周知し、理解を得ることが不可欠です。DXの推進には組織全体の協力が必要であり、明確なビジョンの共有がその基盤となります。

③予算計画を立てる

介護DXの実現には適切な予算計画が不可欠です。

DX導入に必要な予算項目としては、主にハードウェア費用、ソフトウェア費用、導入・運用支援費用、教育・研修費用などが挙げられます。

ハードウェア費用には、タブレットやセンサー機器、サーバーなどの購入費が含まれます。

ソフトウェア費用には、介護記録システムやAI見守りシステムなどのライセンス料が該当します。導入・運用支援費用は、システムの初期設定やカスタマイズ、継続的なメンテナンスにかかる費用です。

教育・研修費用は、職員向けの操作研修や、継続的なスキルアップ研修にかかる費用を指します。

費用対効果を考慮した予算配分の方法としては、まず各項目の優先順位を決定します。

例えば、業務効率化に直結する介護記録システムの導入を最優先とし、次にAI見守りシステム、最後にコミュニケーションロボットの導入、といった具合です。

次に、各項目の投資回収期間(ROI)を試算します。

例えば、介護記録システムの導入により年間200時間の業務時間削減が見込めるなら、それを人件費に換算し、システム導入費用と比較して投資回収期間を算出します。

また、段階的な導入アプローチも効果的です。まずは小規模なパイロット導入から始め、効果を検証しながら段階的に拡大していくことで、初期投資リスクを抑えつつ、確実な成果を積み上げることができます。

さらに、行政の補助金や助成金の活用も検討します。

介護DX関連の補助金制度も増えてきているため、これらを上手く活用することで、自己負担を軽減しつつ、より充実したDXを実現できる可能性があります。

④ツールを選定・導入する

介護DXツールの選定は、DX推進の成否を左右する重要なプロセスです。

選定の基準としては、機能の充実度、使いやすさ、拡張性、セキュリティ、コストパフォーマンスなどが挙げられます。

評価方法としては、複数のベンダーからデモ版を取り寄せ、実際に現場で試用することが効果的です。

この際、現場の職員からのフィードバックを重視し、使いやすさや業務フローとの適合性を慎重に評価します。また、他の介護施設での導入事例や評判も参考にしましょう。

導入プロセスにおける留意点としては、まず段階的な導入を心がけることが挙げられます。

例えば、まずは一部の部署や機能から導入を始め、課題や改善点を洗い出した上で、徐々に範囲を広げていきます。

また、既存システムとの連携や、データ移行の計画も重要です。

特に、過去の介護記録などの重要データを確実に新システムに移行する必要があります。さらに、セキュリティ面での確認も忘れてはいけません。

個人情報保護法やGDPRなどの各種規制に準拠しているか、データの暗号化や適切なアクセス権限の設定が可能かなどを確認します。

導入時には、ベンダーのサポート体制も重要な選定基準となります。

24時間のヘルプデスク対応や、オンサイトでの導入支援など、手厚いサポートが受けられるベンダーを選ぶことで、スムーズな導入と運用が可能になります。

⑤従業員に運用方法を周知する

新しいシステムやツールの導入が決まったら、次は従業員への周知と教育が必要となります。

まず全体説明会を開催し、DX導入の目的や期待される効果、具体的な運用方法などを丁寧に説明します。

その後、少人数のハンズオン形式の研修を実施し、実際にシステムを操作しながら学ぶ機会を設けます。

この際、年齢や IT スキルレベルに応じてグループ分けを行い、それぞれのペースに合わせた指導を行うことが効果的です。

また、マニュアルやQ&A集を作成し、いつでも参照できるようにするとよいでしょう。

さらに、e-ラーニングシステムを導入し、従業員が自分のペースで学習を進められる環境を整備することも考えられます。

抵抗感の軽減と積極的な活用を促す施策としては、まず「スーパーユーザー」を各部署に配置することが効果的です。

IT スキルが高く、新しいシステムの習得が早い職員を選び、部署内での相談役や指導役として活躍してもらいます。

また、新システムの活用度合いや改善提案などを評価制度に組み込むことで、積極的な活用を促進できます。

さらに、システム導入による業務改善の成果を可視化し、定期的に共有することで、従業員のモチベーション向上につながります。

⑥定期的に効果検証・改善を行う

DX導入後の効果測定は、投資の妥当性を確認し、さらなる改善につなげるためにとても重要です。

まず導入前に設定したKPI(重要業績評価指標)を定期的に計測します。

例えば、「記録作成にかかる時間」「夜間巡回の回数」「職員の残業時間」「利用者満足度」などが考えられます。

これらの指標を、月次や四半期ごとにモニタリングし、導入前と比較することで、DXの効果を定量的に把握できます。

また、職員や利用者へのアンケート調査やヒアリングを実施し、定性的な評価も併せて行います。

PDCAサイクルを活用した継続的改善のプロセスでは、まず効果測定の結果を分析し(Check)、改善点を明確にします。

例えば、「記録作成時間は短縮されたが、情報共有の質が低下している」といった課題が見つかった場合、その原因を探り、対策を立案します(Act)。

次に、立案した対策を実行に移します(Do)。

例えば、「情報共有機能の強化」や「共有すべき情報のガイドライン作成」などの施策を実施します。そして再び効果を測定し(Check)、さらなる改善につなげていきます。

このPDCAサイクルを継続的に回すことで、導入したシステムやツールの活用度を高め、DXの効果を最大化することができます。

また、定期的な効果検証は、新たな課題や可能性の発見にもつながります。例えば、蓄積されたデータを分析することで、これまで気づかなかった業務改善のヒントが見つかるかもしれません。

ー介護見守りロボット「Sensing WaveⅡ」とはー

介護現場における業務効率化と利用者の安全確保を両立させる革新的なソリューションとして、TOPPANが開発した介護見守りロボット「Sensing WaveⅡ」が注目を集めています。

このシステムは、介護職員の負担軽減と利用者のケア品質向上を同時に実現する先進的な技術を搭載しています。

Sensing WaveⅡの最大の特徴は、ベッドマットレス下に設置するセンサーとカメラを組み合わせた非接触型の見守りシステムです。

このシステムにより、介護スタッフは利用者の状態をリアルタイムで遠隔確認することが可能となります。

特筆すべきは、離床を平均3秒という驚異的な速さで検知する能力です。この迅速な検知により、転倒事故のリスクを大幅に低減することができるのです。

さらに、設置の容易さでも優れています。

センサーの設置は、アダプターと通信機の接続、コンセントへの挿入、マットレス下への配置という3ステップで完了します。カメラについても、コンセントに挿して角度を調整するだけで使用可能です。

Sensing WaveⅡの導入は、介護施設の経営面でも大きなメリットをもたらします。

令和6年度介護報酬改定で新設された「生産性向上推進体制加算」の対象機器となっているため、収益増加に直接寄与します。

また、スタッフの業務負荷軽減により離職率の低下が期待でき、「見守り介護ロボットを導入している施設」としてのアピールポイントにもなります。

介護現場の課題解決と、より質の高いケアの提供を目指す施設にとって、Sensing WaveⅡは非常に魅力的なソリューションと言えるでしょう。

業務効率化と利用者の安全確保の両立を実現する本システムの導入を、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

ーまとめー

介護DXは、介護現場の課題解決と質の高いケア提供を実現する重要な取り組みです。

業務効率化や利用者の安全確保、コミュニケーション支援など、さまざまな面で介護サービスの向上が期待できます。

導入には課題もありますが、段階的なアプローチと適切な計画により、効果的に推進することが可能です。

介護DXを積極的に取り入れることで、介護職員の負担軽減と利用者満足度の向上を同時に実現し、持続可能な介護サービスの提供につながります。

介護施設の運営者は、この機会にDX導入を真剣に検討し、未来を見据えた施設運営を目指してみてはいかがでしょうか。

また、介護DXの具体的な取り組みとして、Sensing WaveⅡの導入を検討することをおすすめします。

このシステムは、非接触での見守りと迅速な異常検知を実現し、介護スタッフの負担軽減と利用者の安全確保を両立させます。

導入の容易さや経営面でのメリットも魅力的で、介護施設のDX推進に大きく貢献する可能性があります。介護現場の課題解決と質の高いケア提供を目指す施設には、ぜひSensing WaveⅡの導入を前向きに検討してみてください。

2025.03.28