ブランディング活動のポイントとは

- 中央大学名誉教授

- 田中 洋(たなか ひろし)さん

ブランディングという言葉は、私たちの日常生活や仕事の中ですでに浸透していますが、その言葉の定義や中身を深く知る機会は限られているのではないでしょうか。

企業や商品のブランディングの、改めて知っておきたい基本知識やこれから実務で取り組むうえで注意したい点について、中央大学名誉教授の田中洋さんにお話を伺いました。

さまざまな捉え方をされるブランドという言葉

かつて、日本において「ブランド」といえば、いわゆるハイブランドのことだけを指す言葉と理解されていましたが、現在では良い意味でも悪い意味でも幅広く扱われ、日常的に使われる言葉になりました。

その一方で、「ブランドとは何か?」と問いかけられたとき、その答えは人によって変わってきます。専門家の中でもその答えは人によって異なり、「ブランドとはイメージである」「~約束である」「~シンボルである」など、マーケティングやコミュニケーションに携わるさまざまな立ち位置や、文脈によって多様に語られています。実は、「ブランド」の定義は、いろいろな本を読んでみても明確な答えは書かれていません。

そのため、企業内でブランドを向上させるための会議などが行われたときに認識のずれが生じてしまい、議論が紛糾してしまうことも少なくないので注意が必要です。

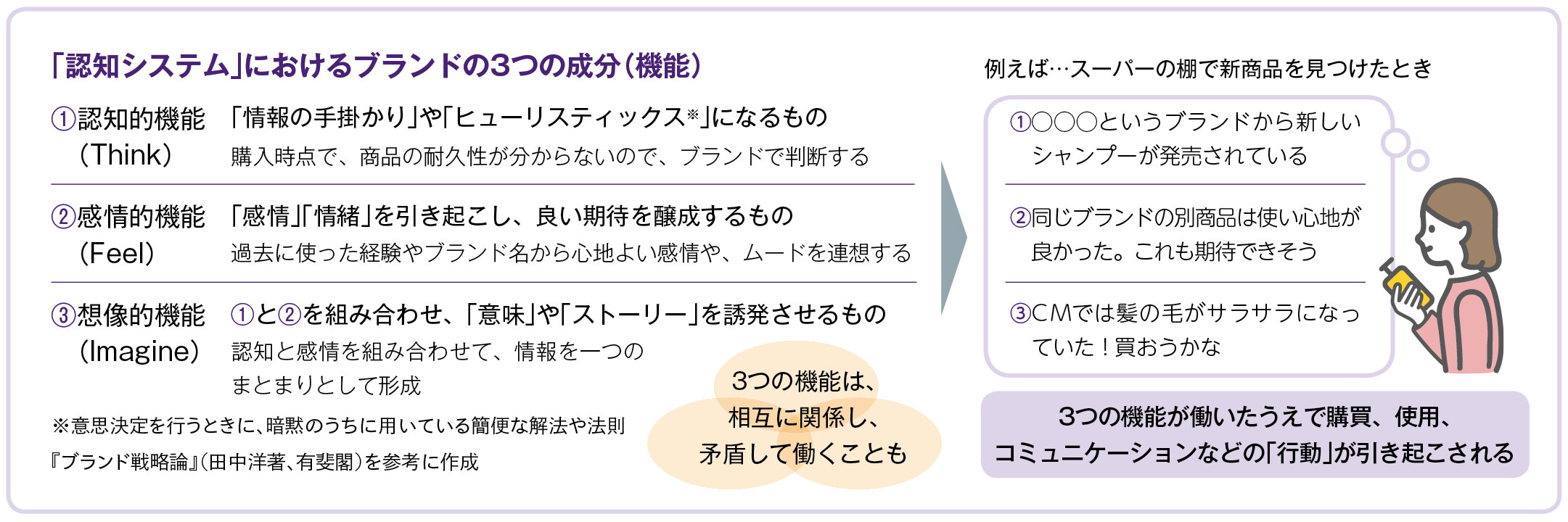

ブランドの定義について私は、「認知システム」(下記の図式参照)と捉えて説明しています。例えば、「マクドナルド」というブランド名を聞いたとき、私たちの頭の中に、どんな店でどんなメニューがあるかが思い浮かびますね。商品や企業に関する知識やイメージなどの情報があるので、「安くておいしい」というイメージや「行きたい」「食べたい」など、何かしら頭の中で反応が生まれるのです。「認知システム」とは、このような心の装置の働きからブランドの機能を説明する表現です。

ブランドの強さが消費者に選ばれる重要な要素

ブランディング活動が今のように波及した理由は、現代のような市場環境において、品質や価格などの条件が同じ商品であれば、ブランド力が弱いブランドより強いブランドのほうがより多く売れる可能性が高いためです。また、企業ブランドに関していえば、求人や企業間取引においても、ブランドの強さが有利に働くといえるでしょう。ブランド力を測る尺度には、知名度、信頼度、愛着度などいくつもの項目がありますが、それらのスコアが総合的に高いブランドが、強いブランドといえます。

80年代、私は電通で外資系企業を担当していたのですが、その企業の方々は皆さんブランディングに本気で取り組まれていて、非常に驚きました。当時日本企業におけるブランディングへの理解は、欧米にかなり後れをとっていました。

日本企業でブランディングの必要性が理解され始めたのは90年代に入ってからです。80年代以前は、店頭で特別価格にしたり、特典を付けたりする営業や、プロモーションに力を入れていました。商品の選択肢が今より限られていたので、消費者にはブランドや、銘柄を選択する自由がなく、ブランドが強くても弱くても、売上に影響が出にくかったのです。現在では想像しにくいかもしれませんが例えば、ビールの主な販路は酒屋でしたが、そこには御用聞きによる配達システムや特約店制度があり、お店ごとに扱うブランドが決まっていたので消費者にはビールのブランド選択の余地がありませんでした。いろいろなブランドの中から好きな商品を選べるようになったのは、90年代以降のことです。

また90年前後から、国有企業の民営化が始まったことも、ブランドの重要性の高まりに影響を及ぼしました。以前は、電話は電電公社、電気は地域の電力会社と契約するしかなかったのが、自由化により複数の企業が参入し、自分で企業を選べるようになりました。こうした流れの中で、ブランディングへの必要性が高まっていきました。

80年代からブランディングの重要性を説いてきた欧米企業と比較すると、認識に差があった印象ですが、近年では、ブランドのことをよく理解している関係者が日本でも多く出てきて、効果的なブランディング施策が増えていると感じています。

デジタル化に伴うブランディング活動への影響

近年では、企業のマーケティング活動のデジタル化が進み、企業のブランディング活動に対しても大きな影響を及ぼしています。

それによって、ブランドの「信号化」と「理念化」という2つの現象が生じています。

ブランド経験が重視されるように

デジタル化が進むことで顧客はさまざまな情報を得やすくなり、それに伴い、イメージなどの感情的要素が入る余地が減少し、企業が顧客にブランドのもつ機能を経験させることが重要視されるようになりました。

顧客が商品やサービスに関する完全な情報をもつことで、ブランドとその商品のもつ効果が一義的に結び付く状態(信号化)が起こります。ブランド名を聞くと信号処理のように、機能がすぐにイメージできるもので、分かりやすい例が、処方せん薬です。「ロキソニン」は商品名ですが、そのブランド名を言われれば、「解熱鎮痛剤」の機能を思い浮かべることができます。

マールボロというタバコのブランディングでは過去に、「マールボロを吸うとカウボーイ(ヒーロー、かっこいい)のような気分になれる」つまり、「マールボロ=カウボーイ」という強いイメージをテレビCMなどの広告キャンペーンを通して定着させることに成功しました。

しかし、デジタル化が進んだ現在は、上記のような一つの強いイメージを定着させることは難しくなりました。これは、CMやポスター、店頭プロモーションが主なコミュニケーションの時代から、誰でもインターネット検索が可能な時代になり、商品に関するあらゆる情報を簡単に入手できるようになったためです。

そのため現在のコミュニケーション施策では、ブランド経験を重視したものが見受けられます。Webサービスなどでは初期無料・低価格などでトライアルのためのプロモーションを行うことや、優良な口コミを集めることでブランドの良さを認識させる施策が増えています。

一例を挙げると、Web会議システムのような「体験する商品」は、実際に使ってみて使い方が分かりやすかったり、スムーズだったりすると、それは「ブランド経験が良かった」という評価を得られます。Webサイトやプラットフォーム、アプリケーションなども、早く動くとか、使い勝手が良いといったことがメリットになってくるので、これらの商品やサービスでは、顧客の経験がブランドの評価に与える影響が強くなってきているのだと思います。

ブランド・エクスペリエンスという言葉が使われるように、商品に触れてもらい、良さや使いやすさを通してブランド価値を理解してもらうことが重要になっています。

ブランドの考え方にファンが共感

商品・サービスの中には、購入後でも具体的に、その良さが伝わりにくく、消費者が判定しにくい属性をもつブランドがあり、「理念化」によるブランディングを活用することでファン化を促進しています。

「理念化」とは、そのブランドにおいて商品の効果・効能など消費者が直接感知できることではなく、そのブランドがもつ理念・哲学・考え方などの属性が強くなっている状態です。例えば、自然派化粧品・オーガニックワインや自動車メーカーの「テスラ」などが挙げられます。これらの商品について、消費者が商品の良し悪しを判定する際に、ブランドのもつ理念・哲学・考え方に共感するかが大きな要因になっています。

オーガニックワインを選ぶのは、味など自分自身で体感して判断できるものだけではなく、有機栽培という考え方に共感したからではないでしょうか。

テスラも、高品質で革新的な高機能電気スポーツカーという市場での独自性、「世界の持続可能エネルギーへの移行を加速させること」という一貫した企業ミッションが、多くの人から共感を得ています。CEOのパーソナル・ブランディングやSNSでの発信力の影響も大きく、彼の会社の製品であるということが、大きなコミュニケーション効果を生み出しています。また、SNSにより有名人・セレブが乗っているらしいという高級感もそこには影響しています。

このように、「理念化」されたブランドの場合は、ブランドの思想とそれを支える仕組みを強化することでブランドに共鳴する顧客を増加させて成功を収めています。

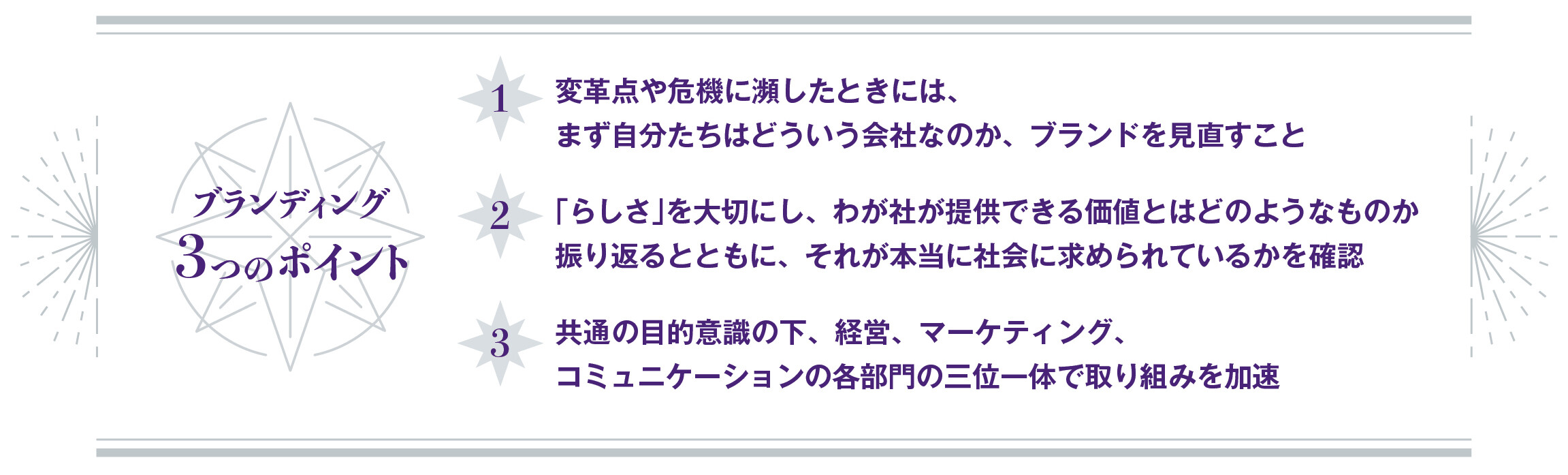

変革点や危機に直面したときこそブランドを見つめ直す

経済不安が起きたり、会社が危機的状況に直面したりすると、企業は「売れてくれればそれで良い」と、ブランド戦略を軽視しがちです。しかし、歴史を振り返るとそんなときこそブランディングが重要です。企業が危機に瀕したときや変革が求められるときにまずは、自分たちはどういう会社なのか、ブランドを見直し、強みを活かした施策を実行することが非常に大切だからです。例えば、P&Gは世界恐慌の真っただ中にあった1931年にブランドマネージャー制度の展開を始め、見事に危機を乗り切りました。日本においても、巨額の赤字を出したメーカーが会社の危機に際してブランドの価値を問い直し、ブランディングに力を入れた結果、見事に業績を立て直した例がいくつかあります。

資生堂が1965年にアメリカに進出した頃、現地で資生堂というブランドは全く理解されませんでした。彼らは最初に、現地のコンサルタントを雇ったのですが、「アメリカに来たのだから、この国の常識に従うべし」と、アメリカに寄せたブランドに転換させられそうになったそうです。それでは、今まで築き上げてきたブランドが崩壊してしまうので、彼らは、自分たちのブランドを改めて見つめ直しました。そして、「銀座の薬局から始まった、薬的な効能をベースとしたブランド」という原点に立ち返り、ブランディングを開始しました。ブランドの価値を問い直して、そのブランドの本当の強みを再認識することで成功した例です。

時代や状況が変化するたびに、自社らしさを見つめ直し、何が提供できる企業なのか振り返るとともに、それが本当に社会に求められているものなのか確認したうえでブランディングを推進していくことが大切になります。そのうえで、どの市場に入り、経営資源をどのように投下するかという、経営の問題もクリアする必要があるでしょう。

海外展開でブランド戦略を見つめ直す

海外でのブランド戦略を見つめ直した企業として横河電機の例を見てみましょう。同社はIA(Industrial Automation(※))事業を主体とする企業です。90年代、全世界におけるIA業界は、大手6社がシェアのほぼ全体を占めていました。横河電機はその6社の中で唯一の日本企業でしたが、シェアは6社中最下位で、知名度や会社への理解度の低さが課題でした。

そのような状況の中、ある競合他社からブランド戦略の攻勢を受けた横河電機は、まず社内で「横河らしさ」とは何かを明確にしました。自社の強みを「高い技術力に裏打ちされた信頼性」「どのような困難なプロジェクトも完遂させる横河マインド」と捉え、「Aggressive Craftsman(積極的な職人)」というコンセプトを抽出し、そこから「Vigilance」(寝ずの番)というメッセージを生み出しました。これは、昼夜を問わず工場設備を見張っている横河電機のシステムを意味すると同時に、「職人気質」「信頼性」「高品質」「コミットメント」の意味が込められたものでした。

このブランドメッセージは、2003年にまずは社内、その後、広報・広告などによって社外に発信され、横河電機がどのような価値をもつ企業かを明確にすると同時に、広く世の中にも浸透しました。ブランディングを推進するうえで横河電機のように、その企業らしさを見つめ直し、社会に求められていることに対して何が提供できる企業なのか振り返るプロセスは、非常に大切です。

※Industrial Automation:人間の労働力の代わりに機械(特にコンピューターで制御された機械)を適用すること。

経営、マーケティング、コミュニケーションの各部門が共通の目的意識をもって推進

ブランディングにおいて大切なことは、その目的を見失わないことです。商品ブランドでも企業ブランドでも、何のためにブランド活動を行うのか。知名度を上げるためなのか、求人対策なのか、株価対策なのか、社会に理念を理解してもらうためなのか、ゴールを明確にしておくことです。そのためには、まず、現状のブランドの問題点は何なのか、問題を解決するためには何が必要なのか、社内で共有しておくことが不可欠です。 そうでないと、冒頭で述べた通り、「ブランド」という言葉への認識は人により異なるので、「ブランディングって、それ、何のためにやっているの?」という話になるかもしれません。マーケティング担当者がブランドについて語ろうとすると、営業や技術の担当者が、「そんなよく分からないものより、営業力や技術力が重要だろう」という議論になる可能性もあるでしょう。

そこで、ブランドについて考えようとしている企業や担当者に私がお勧めしているのは、「ブランド」という言葉をあえて使わずに、ブランドについて語ることです。例えば、「会社の知名度を上げるために」など、具体的な目的に落とし込んで語ると、問題と対策がより明確になりますし、理解が得られやすいと思います。あるいは、ブランディングが収益や売上に結び付くことを示すデータを出すのも良いでしょう。数字で示すことで、重要性を理解してもらうのです。ブランディングによって売上がこれだけ上がりますとグラフで示せば、経営者も真剣に耳を傾けるはずです。

ブランディングは、経営陣と社員が共通の目的意識の下、経営戦略、マーケティング戦略、コミュニケーション戦略を三位一体となって行うことが大切だと私は考えています。ですから、マーケティング担当者は、経営者や社員にブランドの重要性を理解してもらい、ブランディングに巻き込んでいくこと。 やはりこれが、ブランディングを成功させるための、第一歩だと思います。

意思判断につながるステートメント

「パーパス・ブランディング」「SDGs」などといった言葉が、時代とともに注目を集めている中、取り組みを始めることは悪いことではありませんが、「今、これが注目されているから、うちもやらなきゃ」という風潮ばかりを追い過ぎることには、正直疑問に感じることもあります。流行にただ乗るのではなく、わが社は何のために何をしている企業なのか、その本質が明確に意識され、社内で共有されていることこそが大切だと思います。

また、何かのステートメントを作る際には、現場社員が活用できる内容であるかどうかが重要です。例えば、ジョンソン・エンド・ジョンソンのクレド(信条)は、70年以上前に作られたものですが、意思決定の際の優先順位が明記されています。第一に顧客、第二に従業員、第三に地域社会です。従業員は、何か判断に迷ったとき、この優先順位に当てはめてとるべき対応を考えればよいので、クレドが実務レベルでも役立てられています。

関連コラム

| 田中 洋(たなか ひろし)さん 中央大学名誉教授 (株)電通マーケティング・ディレクター、法政大学経営学部教授、コロンビア大学ビジネススクール客員研究員、中央大学ビジネススクール教授を経て2022年より現職。経済産業省・内閣府・特許庁などで委員会座長・委員を務める。日本マーケティング学会会長、日本消費者行動研究学会会長を歴任。多くの企業でマーケティングやブランドに関する戦略アドバイザー・研修講師を務める。その著作・研究活動により、日本マーケティング学会マーケティング本大賞/準大賞/ベストペーパー賞、日本広告学会賞(4度)、中央大学学術研究奨励賞(2度)、東京広告協会白川忍賞などを受賞。主著『ブランド戦略論』(有斐閣)をはじめとして多数の著作がある。 |

2023.01.04