デジタルインセンティブとは?

~種類やメリット、キャンペーンの導入事例まで解説

いわゆる「デジタルインセンティブ」が誕生したのは、およそ10年前。販売促進キャンペーンなどのサービスとして、無料の壁紙やスクリーンセーバー、着メロなどが提供されたのが最初です。今では、その種類も増え、さまざまなデジタルインセンティブが登場しています。さて、いまどきの活用のポイントとは?

<目次>

1. デジタルインセンティブとは

2. デジタルインセンティブのメリット・デメリット

3. 誰が好むの?若い人だけ?

4. 多様化するデジタルインセンティブ

5. デジタルインセンティブの種類

6. デジタルインセンティブの導入事例

7. ソーシャルギフトは企業にもメリット

1.デジタルインセンティブとは

はじめに、デジタルインセンティブの概要について解説します。

デジタルインセンティブとは、販売促進を目的として企業が提供する、インターネットを通じて送られるデジタル形式のプレゼント全般を指します。

約10年前に壁紙や着メロといった限られた種類で登場して以来、この数年でその多様性が大きく進展しました。これにより、幅広い年齢層からの支持を得ており、プロモーションでの活用事例も急増しています。

その本質は、ポイント、デジタルクーポン、ギフトコードなどに引き換えられるデジタルコンテンツであるという点です。

やり取りがデジタルで完結するため、企業は従来の物理的な景品作成や配送にかかる費用と手間を大幅に削減でき、また個人情報の管理リスクも低減できるという大きな利点があります。

受け取る側にとっては、スマートフォンなどから手軽に利用できる利便性があります。企業から個人向け(BtoC)キャンペーンだけでなく、企業間(BtoB)のプロモーションや社内の福利厚生など、多岐にわたる用途で活用が広がっています。有益な資料やウェビナーといった情報提供も、広義のデジタルインセンティブとされています。

2.デジタルインセンティブのメリット・デメリット

続いて、デジタルインセンティブのメリットとデメリットを簡単にご紹介します。

メリット

• 物理的な景品の作成・配送コスト、在庫リスクが不要で、大幅な経費削減とキャンペーン効率化に貢献します。

• 個人情報の管理リスクを低減できます。当選画面に表示すれば個人情報不要な場合もあります。

• ユーザーは手軽かつ即座に利用できるため、高い満足度が得られます。

• BtoC、BtoB、社内向けなど幅広い用途に対応可能です。

• キャッシュレス化といったユーザーのライフスタイル変化に対応できます。

デメリット

• IT機器に不慣れな層には利用のハードルがあり、一部のターゲット層への訴求が難しい場合があります。

• 現物景品に比べて種類が限定的で独自性を出しにくいことがあります。差別化には企業独自のコンテンツや、導入企業がまだ少ない電子マネー・デジタルギフトの導入が有効です。

• 有効期限があるため、利用忘れによる無効化を防ぐための注意喚起が必要となります。

3.誰が好むの?若い人だけ?

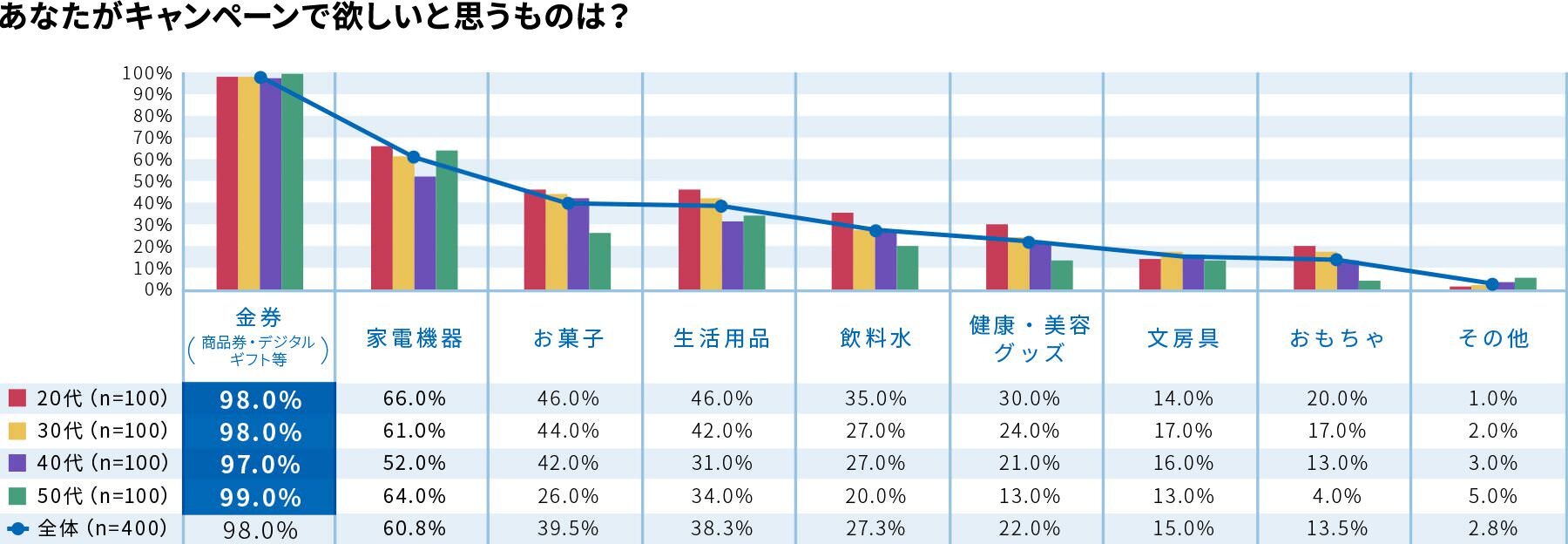

※出典:「2015年度プレゼントキャンペーンに関する調査」株式会社ネオマーケティング(2015年11月)

デジタルインセンティブは幅広い年齢層に支持される

「デジタルインセンティブ」と呼ばれるサービスが登場しておよそ10年。当時は壁紙、スクリーンセーバー、着メロと種類も限られていましたが、この数年、その種類が多様化したことで幅広い層へのアプローチが可能になり、プロモーションへの活用事例も一気に増えました。

数あるインセンティブの中でも、人気のある金券(デジタルギフトを含む)は、「キャンペーンで欲しいと思うものは?」というアンケートでも20代〜50代のすべての年代で「欲しい!」という人が約98%という非常に高い結果となっています。また、企業のキャンペーン担当者側も、デジタルインセンティブを利用したいという声は60%を超えるなど、双方からの需要の高さが見えてきました。

【関連サービス】

4.多様化するデジタルインセンティブ

人気NO.1はオンラインショップのギフト券

多様化するデジタルインセンティブの中で、主流はポイントが貯まるタイプとギフト券。その中でも、もっとも喜ばれている事例が大手オンラインショップの金券です。登録されたギフト券番号を使ってやりとりできるので、企業は紙のギフト券を発送する手間とコストを省くことができます。デパートのギフト券と異なり、誰でもどこでも購入できることが喜ばれる理由のひとつです。

割引率の高さなら時限式クーポン

スマートフォンにダウンロードして、店頭で会計時に見せるデジタルクーポンは一般的ですが、ここ数年話題なのは「時限式クーポン」。枚数と時間を限定できるので、高い特典を付加することができます。例えば、飲食店の場合、空席状況に合わせて「今から1時間以内に来店したら合計額の50%オフ」などの時限式クーポンを出し、スーパーのタイムサービスのような集客効果を狙うこともできます。「残り◯枚」とクーポンの残枚数を表示することもでき、お客さまの“行ってみようか”という気持ちを盛り上げる効果もあります。

【関連コラム】

JANコード(バーコード)キャンペーンとは?

基礎知識から実施のメリット、活用事例までを徹底解説!

コラボ企画で限定スタンプをプレゼント

コミュニケーションツールで使われるスタンプのダウンロードも根強い人気。たとえば、特定のコミュニケーションツールとのコラボレーション企画で、購入金額や内容に応じてキャンペーン限定デザインのスタンプをプレゼントするケースもよくみられます。「ここだけでしか買えない」「いましか買えない」という限定感がより購入意欲を高めます。

5.デジタルインセンティブの種類

多様化が進むデジタルインセンティブには、様々な形式が存在し、キャンペーンの目的に合わせて選択されています。前述のように主流はポイントが貯まるタイプとギフト券であり、特に人気が高いのは大手オンラインショップの金券です。ここではデジタルインセンティブの種類を詳しくご紹介します。

• 電子マネー/デジタルギフト: 現金をデジタル化したものや、商品・ギフト券情報をQRコードやバーコード形式で送るギフトカードです。

◦ 例: PayPay※1、LINE Pay※2、QUICPay※3(電子マネー)

◦ 例: Visa eギフト、giftee※4、Amazonギフト券※5(デジタルギフト)

• 電子クーポン: インターネットを介して送られる特典付きクーポンを指します。

◦ 特に「時限式クーポン」は枚数や時間を限定することで、高い割引率を付加し、集客効果を高めることができます。

◦ 例: ドラッグストアのポイント還元クーポン、飲食店のドリンクサービスクーポン

• ポイント付与: 各種ポイントをプレゼントすることです。

◦ 例: LINEポイント※2、Pontaポイント※6、企業のインセンティブポイントなど

• 景品/商品プレゼント: インターネットを介して贈られるデジタルデータ形式の景品や商品です。

◦ コミュニケーションツールで使える限定スタンプや壁紙などが根強い人気があり、「ここだけでしか手に入らない」といった限定感が購入意欲を高めます。

※1 「PayPay」は、PayPay株式会社の登録商標です。

※2 「LINE Pay」および「LINEポイント」は、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

※3 「QUICPay」は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。

※4 「giftee」は、株式会社ギフティの登録商標です。

※5 「Amazon」はAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※6 「Ponta」は、株式会社ロイヤリティ マーケティングの登録商標です。

6.デジタルインセンティブの導入事例

デジタルインセンティブの導入は、様々な企業の目的達成に貢献しています。

ここでは、TOPPANのデジタルインセンティブキャンペーンを導入頂いた企業様の事例をご紹介します。

会員サイトの毎月の景品に活用

嗜好品メーカーA社では、既存会員を対象としたマストバイキャンペーンの景品としてデジタルインセンティブを採用しました。これにより、会員サイトの毎月の景品として活用され、従来の膨大な配送費を削減し、その分をインセンティブに充てることで、より多くの会員にサービスを提供できるようになり、顧客ロイヤルティ向上に貢献しました。

大人気の電子マネーのインセンティブで新規ユーザーを獲得

飲料メーカーB社は、年末商戦におけるブランドスイッチやトライアル層の獲得を目指し、マストバイキャンペーンを実施。その景品として人気の電子マネーインセンティブを導入し、多くの新規層の獲得に寄与しています。この取り組みは、ウェブキャンペーンシステムとセットで継続的に活用されています。

7.ソーシャルギフトは企業にもメリット

巨大市場になりつつあるソーシャルギフト

インターネットで購入したギフトをSNSなどのソーシャルメディアやメールを介してプレゼントできるのが、「ソーシャルギフト」。2014年度は、国内のソーシャルギフト市場は前年度比の約2倍82億円にまで市場は一気に拡大し、いまも成長し続けています。理由には、企業がキャンペーン時に利用するケースや、従来の紙やカードの金券からの代替利用が増えていることが挙げられます。このまま進むと2020年には、発行金額ベースで1110億円まで拡大するのではないかとも言われています。

送りやすい、すぐ使える

企業にとっては管理する個人情報の項目が減り、物理的な金券の配送のオペレーションもコストも大幅に削減できます。手間がかからず少ないスタッフでもキャンペーンを実施できることもメリット。企業のSNSなどを活用したソーシャルギフトのキャンペーン利用が増え続けることで、ソーシャルギフトが新しいギフトの形として、ますます浸透していくと考えられます。

2025.09.30