プラスチック資源循環促進法・資源有効利用促進法とは| 迫りくるプラスチック規制の波

循環型社会を形成するために必要な3R(Reduce, Reuse, Recycle)の取り組みを総合的に推進することを目的とした「資源有効利用促進法」(資源の有効な利用の促進に関する法律)の改正案が2025年2月から国会で審議されています。海外ではEUの使い捨てプラスチック指令やカナダの使い捨てプラスチック禁止などプラスチック規制が加速する中、日本も国際的な流れに追随する形で法改正に踏み切りました。

上述の改正案では、「製造業者への再生材利用義務付けの強化」や「解体・分別しやすい設計」「長寿命化につながる設計」など、より具体的な数値目標を伴う内容が盛り込まれる見通しとなっています。

本記事では「プラスチック資源循環促進法」や「資源有効利用法」改正案の主要ポイントと企業の先進事例を紹介しながら、企業に求められる対応や市民生活への影響について詳しく解説します。

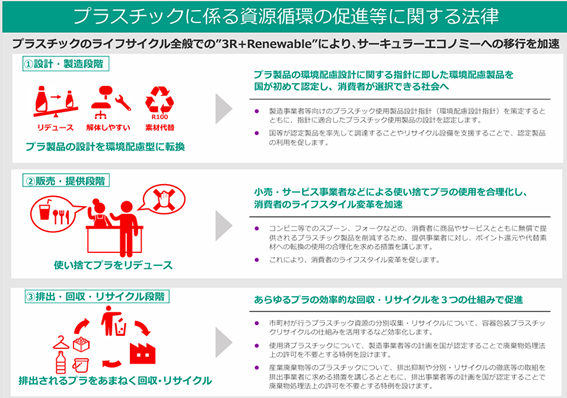

1)プラスチック資源循環促進法とは?

1-1)法律制定の背景と目的

2022年4月施行のプラスチック資源循環促進法(以下、プラ新法)は、深刻化する海洋プラスチック問題、気候変動への対応、そして世界的な資源循環の潮流を受け、持続可能な社会の実現を目指して制定されました。

その目的は、プラスチック製品の設計から廃棄に至る全段階で、資源の効率的な利用を促進することにあります。具体的には、3R(Reduce, Reuse, Recycle)に加え、再生可能資源への切り替え(Renewable)を基本原則としています。

この法律では、事業者の責任が強化され、環境に配慮した製品設計、プラスチック使用量の削減、自主的な回収・再資源化が求められます。これにより、事業者がプラスチックの使用を抑制し、リサイクルの推進に積極的に取り組むようになることが期待されています。

さらに、地方自治体や消費者との連携を重視し、地域社会全体でのプラスチック資源循環の取り組みを促進することも重要な目的としています。この法律は、日本が国際的な目標達成に貢献し、持続可能な社会を築くための重要な一歩となります。

1-2)法律の概要とポイント

●プラスチック資源循環促進法(プラ新法)の概要

プラ新法は、プラスチック製品のライフサイクル全体における資源の有効利用を促進し、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を目的としています。海洋プラスチック問題や温室効果ガスの排出量削減といった喫緊の課題への対応が背景にあります。

●プラ新法のポイント

この法律は、ほぼすべてのプラスチック製品を対象としていますが、特に使い捨てプラスチック製品(カトラリー、食品容器など)を「特定プラスチック使用製品」として重点的に規制し、リデュース(削減)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)の3Rを推進します。

①各事業者の取り組み

製品設計段階からプラスチック使用量の削減(軽量化、簡略化など)や、容易に再生利用可能な素材の使用が求められます。さらに、使用済みプラスチック製品の自主回収・再資源化計画を策定し、実施する責務が課せられています。

②自治体での取り組み

自治体は、プラスチック製品の分別収集を徹底し、リサイクルを促進するためのインフラを整備することが不可欠です。住民は、適切な分別排出やリサイクルへの積極的な参加を通じて、地域社会全体で資源循環を推進する役割を担います。

③事業者・自治体・住民の連携

プラ新法は、事業者、自治体、そして住民がそれぞれの責任を果たし連携することで、プラスチック資源の効率的な利用と環境負荷の低減を目指す、包括的な枠組みを提供しています。この法律の推進により、日本は資源循環型社会の構築に向けた重要な一歩を踏み出すことが期待されます。

【参考資料】プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要

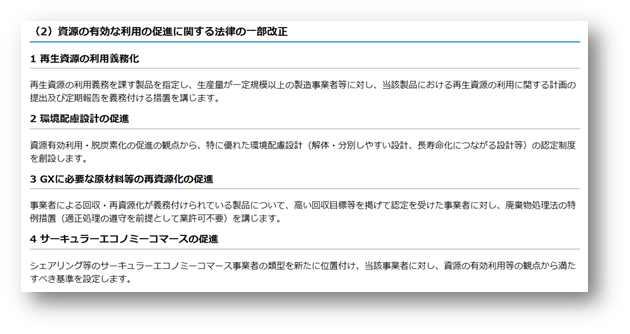

1-3)「資源有効利用促進法」の改正案とは

国会で審議中の「資源有効利用促進法」改正案(以下、資源法改正案)は、日本のプラスチック政策の大きな転換点となる可能性を秘めています。循環経済への移行を加速させる同法改正は、製品設計段階からのエコデザイン促進、使い捨てプラスチックの段階的削減、リサイクル技術への投資拡大など多岐にわたる施策を含んでいます。

すでに一部の先進企業は代替素材開発や回収システム構築に乗り出しており、この法改正を契機に業界全体の取り組みが本格化すると予想されます。

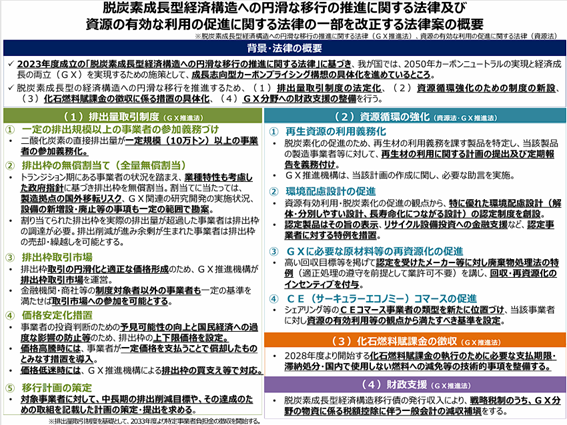

【参考資料】資源法改正案の内容(概要)

2)プラスチック規制に関係する重要な関係法令や政策とは?(プラ新法以外)

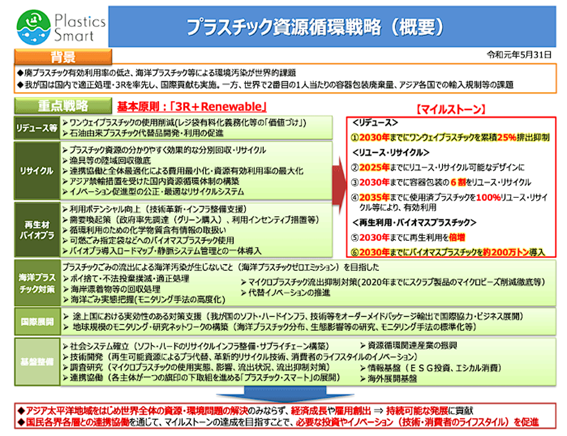

2-1)日本のプラスチック資源循環戦略

日本のプラスチック資源循環戦略は、海洋ごみ問題や気候変動などの環境課題に対処するため、3R(Reduce, Reuse, Recycle)に加え再生可能資源への切り替え(Renewable)を基本原則とする国家方針(2019年5月策定)です。

2030年までにワンウェイプラスチック排出削減、2025年までにリユース・リサイクル可能なデザイン普及などの目標を設定し、2022年4月施行のプラ新法に基づき、事業者・自治体・消費者が連携してプラスチックのライフサイクル全体での資源循環を促進します。バイオプラスチック導入や発展途上国への廃棄物管理支援も推進し、プラスチックの環境負荷低減と国際貢献を目指しています。

【参考資料】プラスチック資源循環戦略(概要)

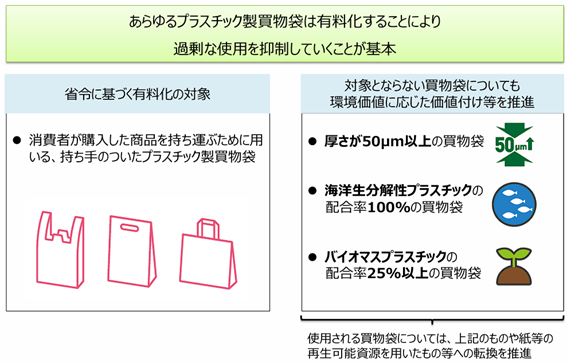

2-2)レジ袋の有料化

日本政府は、2020年7月1日からプラスチックごみ削減を目的としてレジ袋の有料化政策を施行しました。背景には、世界有数のプラスチックごみ排出国である日本において、特にレジ袋が環境問題の要因となっている現状があります。この政策は、消費者にレジ袋の必要性を再考させ、エコバッグの使用を促すことで、環境保護への意識向上を図ることを目的としています。

実際、導入後にはレジ袋の国内流通量が約50%減少したとの調査結果も出ています。ただし、有料化の対象は持ち手のある薄手のプラスチック袋に限られており、厚手の袋や海洋生分解性プラスチック製の袋は対象外である点や、家庭用ゴミ袋の需要増加といった新たな課題も生じています。

【参考資料】レジ袋有料化の対象範囲

2-3)脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下、GX推進法)は、2023年5月に日本の国会で成立した法律です。この法律は、脱炭素社会の実現を目指し、経済成長と産業競争力の強化を両立させることを目的としています。

GX推進法は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を目指しています。そのため日本政府はGX経済移行債を発行して資金を調達し、企業の脱炭素化投資を支援します。また、成長志向型カーボンプライシングを導入し、排出量取引制度を通じて企業の温室効果ガス排出量削減を促進します。さらにこれらの取り組みを推進するため、脱炭素成長型経済構造移行推進機構を設立し、特定事業者への排出枠割当や化石燃料賦課金の徴収など、移行支援に必要な業務を担わせます。

現在、経済産業省では、GX推進法改正案と資源法改正案を同時に国会審議することで、脱炭素成長型の経済構造への円滑な移行に資する投資促進を狙っています。そのため、二酸化炭素の排出に係る排出枠の割当及び排出枠に係る取引、脱炭素化再生資源の利用を促進するための制度創設及び化石燃料賦課金の徴収等に関する規定整備等も目指しています。

【参考資料】GX推進法及び資源法の改正案の概要

3)プラスチック規制の現状と課題

3-1)日本国内の現状と課題

日本におけるプラスチック規制は、環境問題への対応において重要な役割を果たしていますが、いくつかの課題が存在します。以下に、プラスチックリサイクルの現状と課題、代替素材の開発と導入の遅れ、国民の意識改革と行動変容の必要性について詳しく説明します。

① プラスチックリサイクルの現状と課題

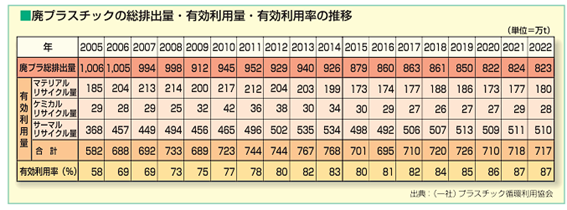

日本では、プラスチックリサイクルの取り組みが進められていますが、依然として多くの課題が残っています。2021年に公布されたプラ新法に基づき、リサイクル率の向上を目指していますが、実際のリサイクル率(2022年度)は約87%とされ、そのうち62%はサーマルリカバリー(熱回収)であり、再利用可能なマテリアルリサイクルとケミカルリサイクルの合計は25%にとどまっています。

【参考資料】廃プラスチックの総排出量・有効利用量・有効利用率の推移(2005~2022年)

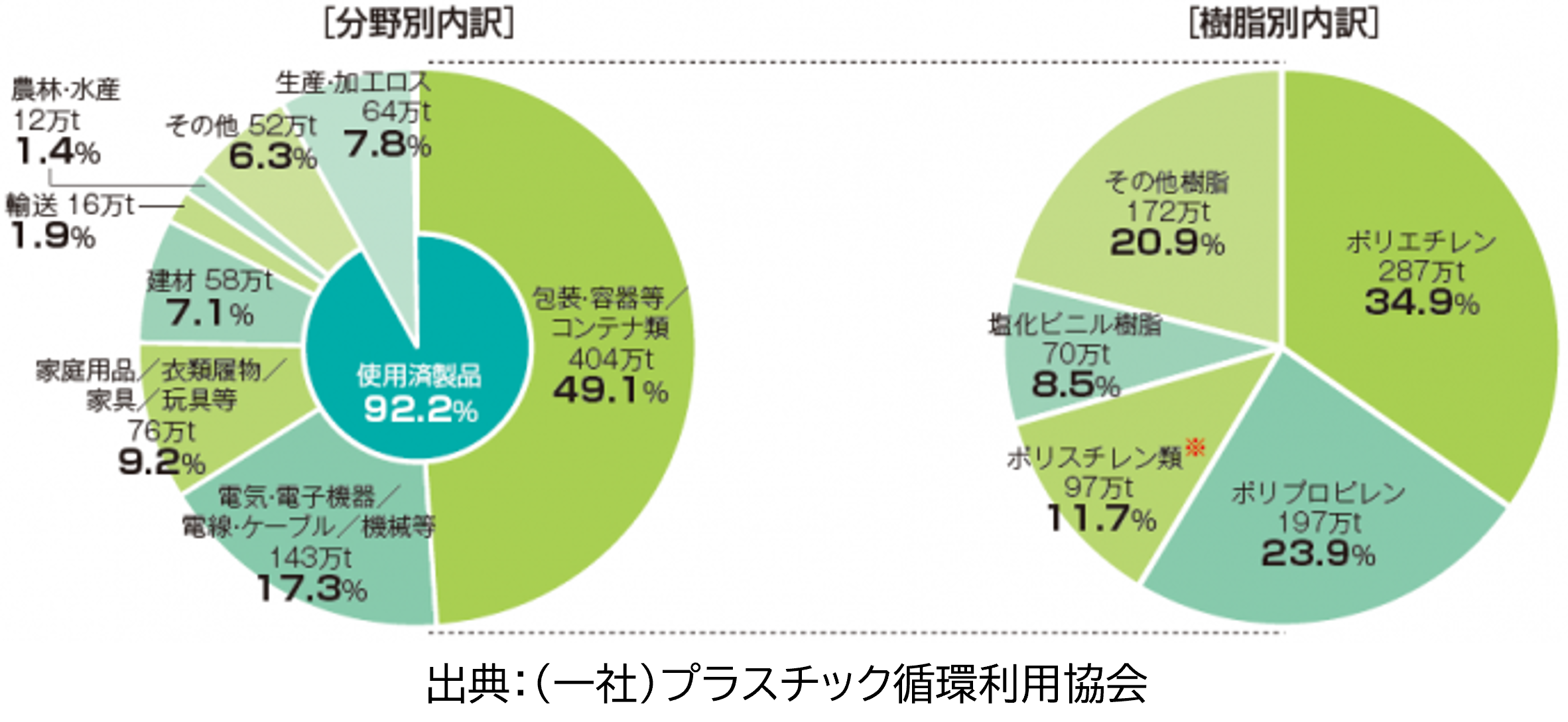

日本は年間約823万トン(2022年度)のプラスチックごみを排出しており、その中で容器包装が約50%を占めています。また、プラスチックごみの混合排出やリサイクルのコストが高いことが、リサイクル率向上の障壁となっています。

【参考資料】廃プラ総排出量(823万t)の内訳(2022年)

②代替素材の開発と導入の遅れ

代替素材の開発は、プラスチック削減に向けた重要なステップですが、日本ではこの分野での進展が遅れています。特に、代替素材が従来のプラスチックと同等の機能を持たない場合が多く、コスト面でも課題があります。これにより、企業は代替素材の使用をためらう傾向があります。

さらに、代替素材の選定や開発において、環境への影響を考慮した持続可能な選択が求められていますが、これが十分に進んでいないのが現状です。

③消費者の意識改革と行動変容の必要性

プラスチック問題の解決には、消費者の意識改革と行動変容が不可欠です。日本では、プラスチックごみの削減に向けた教育や啓発活動が行われていますが、依然として多くの人々がプラスチックの使用を続けています。特に、日常生活におけるプラスチック製品の使用を減らすためには、個々の意識を高める必要があります。

3-2)企業が取り組むべき課題

プラ新法では、プラスチックの使用を減らし、リサイクルを促進することを目的としています。企業はこの規制に対応するために、以下の三つの重要な課題に取り組む必要があります。

①サプライチェーン全体での取り組み

プラスチック削減のため、サプライヤーと連携して代替素材導入や包装簡素化を進め、サプライチェーン全体の透明性を高めて使用状況やリサイクル率を把握し、改善点を特定することが重要です。さらに、サプライチェーン全体で循環型経済を推進し、リサイクル・再利用を促進する仕組みを構築する必要があります。

②リサイクルしやすい製品設計

製品をリサイクルしやすいように設計するために、単一素材(モノマテリアル)化、分解しやすい構造、リサイクル可能な材料の使用を推進します。設計段階でライフサイクル評価(LCA)を行い、環境影響を最小限にする設計を目指します。さらに、リサイクルプラスチックどの再生可能素材を積極的に使用し、プラスチックの環境負荷を軽減します。

③消費者への情報開示とコミュニケーション

プラスチックの使用やリサイクルに関する情報を消費者に分かりやすく提供し、製品パッケージへのリサイクル方法や環境影響の明示を通じて意識を高めることが重要です。また、プラスチックごみ削減に向けた消費者教育を推進し、再利用可能な製品の利用奨励など、持続可能な選択を促す必要があります。

さらに、消費者からのフィードバックを積極的に受け入れ、製品やサービスの改善に活かす双方向のコミュニケーションを図ることで、企業の取り組みに対する消費者の理解を深め、より良い関係を築くことが求められています。

4)プラスチック資源循環促進法への対応と未来

4-1)企業が取り組むべき具体的な対応策

企業がプラ新法に対応し、持続可能な未来を築くためには、以下の具体的な対応策が重要です。

①代替素材の導入と製品開発

バイオマスプラスチックの利用とリサイクル可能な素材の開発は、石油由来プラスチックの使用削減と環境負荷軽減に貢献します。例えば、リサイクルプラスチックの導入や、リサイクルを考慮した製品設計などが対策として挙げられます。

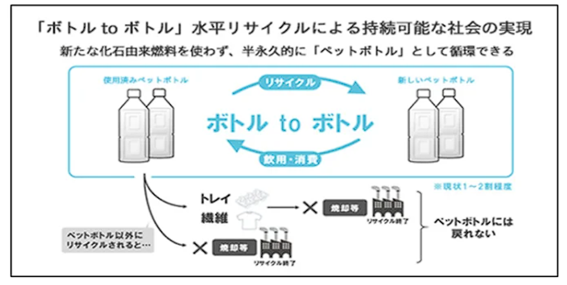

②リサイクルシステムの構築と効率化

プラスチックのリサイクル率向上には、分別回収の強化とリサイクル技術の革新が不可欠です。企業は分別の啓発と回収システムの構築を自治体や消費者と連携しながら進めるとともに、リサイクルプロセスの効率化を図る必要があります。

【参考資料】自治体と協力したリサイクルシステムの事例

2022年7月20日、中部国際空港、常滑市、サントリーホールディングスは、ペットボトルの水平リサイクル(ボトルtoボトル)に関する連携協定を締結しました。常滑市から排出されるペットボトルもリサイクル対象とするもので、空港、自治体、飲料メーカーが連携する全国初の取り組みです。この連携は、常滑市と中部国際空港が以前締結したゼロカーボン実現に向けた協定を基盤としています。

③資源循環型ビジネスモデルの構築

企業は、製品の設計から廃棄までの全過程で資源循環を考慮したビジネスモデルを採用し、リユースやリサイクルを促進する仕組みを取り入れることで、循環型経済を推進する必要があります。

また、環境への配慮をビジネス戦略の中心に据え、持続可能な資源利用を目指す姿勢を示すことで、サステナビリティへのコミットメントを示し、消費者や投資家からの信頼を得ることが求められます。

4-2)消費者ができること

プラ新法は、プラスチックの使用を合理化し、リサイクルを促進することを目的とした法律です。この法律に基づき、消費者ができる具体的な行動について以下の観点からまとめます。

①使い捨てプラスチックの使用抑制

飲料購入時にマイボトルを持参、買い物時にエコバッグを使用することで、プラスチック容器や袋の消費を削減できます。さらに、使い捨てプラスチック製品の使用を減らすため、可能な範囲で紙製品や再利用可能な製品を積極的に選びます。

②分別ルールの徹底とリサイクルへの協力

プラスチックごみのリサイクルを促進するためには、各自治体の分別ルールを遵守し、正しく分別することが重要です。不適切な分別はリサイクルを困難にし、資源の無駄遣いにつながります。さらに、地域のリサイクル活動や資源回収に積極的に参加することで、リサイクルの重要性を理解し、実践することが必要です。

③環境に配慮した製品の選択

環境に配慮した製品を選ぶ際には、エコマークどの環境ラベルを参考に持続可能性が認められた製品を選びます。さらに、リサイクルプラスチックやバイオマスプラスチックといった再生可能な素材を使用した製品を選ぶことで、プラスチックの使用量を減らし、環境負荷の軽減に貢献できます。

4-3)未来への展望と持続可能な社会の実現

①サーキュラーエコノミーへの移行

プラスチック製品のリサイクルを促進するためには、製品設計段階からリサイクルを考慮し、再利用可能な素材を使用することで廃棄物を削減し、資源を有効活用することが重要です。加えて、地域社会の企業や自治体が連携し、回収・リサイクルシステムを構築することで、地域全体の資源循環を促進し、持続可能な社会の実現に貢献できます。

②技術革新とイノベーションの重要性

プラスチックのリサイクルを促進するためには、リサイクル技術の進化とデジタル技術の活用が不可欠です。新しいリサイクル技術によって複雑なプラスチック製品のリサイクルが可能になり、リサイクルプラスチックの品質向上も期待できます。また、IoTやAIを活用した廃棄物管理システムを導入することで、プラスチックの回収効率が向上し、資源の無駄遣いを減らすことができ、循環型経済の実現が加速します。

③次世代のための持続可能な社会の実現

持続可能な社会を実現するためには、教育プログラムの充実とコミュニティの参加促進が重要です。学校や地域社会での環境教育を通じて次世代の環境問題への理解を深め、積極的な行動を促します。さらに、地域住民が参加できる環境保護活動やリサイクルプログラムを実施することで、持続可能性への意識を高め、地域全体での取り組みを広げることが大切となります。

5)持続可能な社会の実現をリードするTOPPANのサステナブルブランド「SMARTS™」とは

5-1)SMARTS™の概要

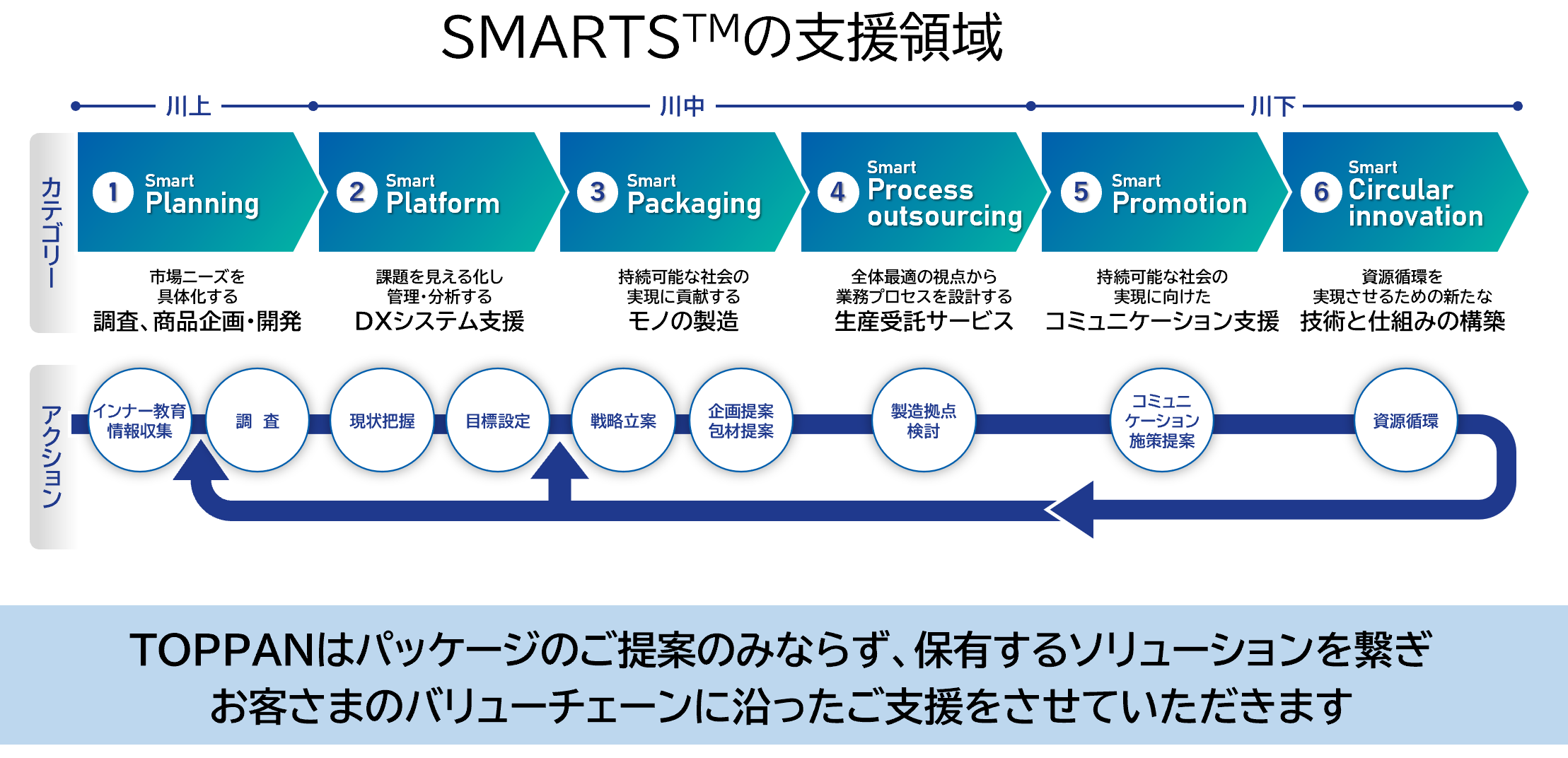

TOPPANグループが展開するサステナブルブランド「SMARTS™」は、環境に配慮しパッケージを起点にした取り組みです。このブランドは、パッケージング分野で培った技術やノウハウを活用し、マーケティング、デジタル変革(DX)、ビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)などのリソースを組み合わせて、顧客企業のバリューチェーンに沿った最適な選択肢を提供します。

5-2)SMARTS™の目的とビジョン

SMARTS™は、持続可能な社会の実現を目指し、環境問題に対する具体的な解決策を提供することを目的としています。TOPPANは、気候変動やプラスチック問題を同時に解決するための取り組みを進めており、これにより循環型経済の構築を目指しています。特に、透明バリアフィルム「GL BARRIER」など、環境に優しい製品を展開し、お客さまのニーズに応じた持続可能な選択肢を提供します。

5-3)具体的な取り組み

SMARTS™では、以下のような具体的な取り組みを行っています。

●リサイクル技術の開発

TOPPANは、軟包装フィルムの水平リサイクルを実現するための技術的枠組みを確立し、2025年度内に新素材を社会に導入することを目指しています。

●環境負荷の評価

製品のライフサイクル全体にわたる環境負荷を定量的にライフサイクル評価(LCA)を実施し、CO₂排出量の削減に向けた具体的なデータを提供しています。

また、SMARTS™の取り組みを広く知ってもらうために、特別企画展を開催し、環境に優しいパッケージングの実績や新たな取り組みを紹介しています。以下にその特徴をまとめましたので、ご確認いただきお気軽にお問い合わせください。

【ご紹介】SMARTS™(スマーツ)カテゴリーラインアップ

| サービステーマ | サービス内容 | 具体的なサービスの詳細 | |

|---|---|---|---|

| 1 | Smart Planning | 市場ニーズを具体化する調査、商品企画・開発 | 商品企画 |

| 2 | Smart Platform | 課題を見える化し管理・分析するDX システム支援 | ② パッケージの排出量削減 ②Digital Transformation |

| 3 | Smart Packaging | 持続可能な社会の実現に貢献するパッケージ | 環境配慮型パッケージ |

| 4 | Smart Process outsourcing | 全体最適の視点から業務プロセスを設計する生産受託サービス | ①食品のOEM・充填からパッケージ提案 ②充填・包装受託サービス(化粧品・医薬部外品・シャンプーなど) ③医薬品・ヘルスケア業界向け充填・包装受託サービス |

| 5 | Smart Promotion | 持続可能な社会の実現に向けたコミュニケーション支援 | 持続可能な社会の実現に向けたコミュニケーション支援 |

| 6 | Smart Circular innovation | 資源循環を実現させるための新たな技術と仕組みの構築 | 資源循環を実現させるための新たな技術と仕組みの構築 |

2025.06.30