英文開示の義務化にどう備える?

背景・影響・対応策を徹底解説

プライム市場上場企業を対象に、2025年4月から「決算情報」および「適時開示情報」について、日本語と英語の同時開示が求められるようになりました。しかし、英文開示を進めるにあたっては、さまざまな実務上の課題やリスクを考える必要があります。

今回は、英文開示に関して企業が取るべき行動やリスク回避のポイント、英文開示対応の遅れが与える企業や海外投資家への影響について詳しく見ていきましょう。

英文開示とは?

英文開示とは、企業が投資家に向け公表している日本語の情報を、英語でも開示することを意味します。はじめに、英文開示の基本的な目的や背景、対応が求められる書類や開示方法について解説します。

■英文開示の目的

英文開示の目的は、海外投資家との情報格差を解消し、日本の株式市場の信頼を高め投資を促進することです。企業の価値を高め市場活性化を図るには、海外投資家が企業情報を迅速かつ正確に把握できる環境を整える必要があります。

2021年に改訂された東証のコーポレートガバナンス・コードには、重要情報の英文開示が努力義務として明記されていましたが、そのあとプライム市場上場企業を対象に、英文開示の取り組みが進められてきました。しかし、海外投資家のほとんどが現行の英文開示に不満を抱いていたため、タイムリーな日英同時開示が強く求められていたのです。

■英文開示はあくまでも参考訳で罰則対象外

現時点において、英文開示は「日本語開示の参考訳」として位置づけられており、開示義務はあるものの、原則として罰則は設けられていません。東証は、「開示制度の根幹は日本語での適時・適切な情報提供」という立場を明確にしており、英文開示はあくまで補完的な役割にとどめられています。

英文開示を行わなかった場合、その経緯や原因によっては公表措置の対象になる可能性はありますが、やむを得ない場合は規則違反には当たりません。決算情報や適時開示情報に関しては「日英同時開示が原則」とされてはいるものの、概要のみの英語開示でも要件は満たされるとし、企業の実務負担に配慮した柔軟な運用が認められています。

「英文開示のために日本語での開示が遅延してはならない」というのが東証の基本方針であり、あくまでも日本語開示が優先される点は理解しておきましょう。

■開示と提出方法

プライム市場の上場企業は、決算情報および適時開示情報について、東証が運営するTDnet(適時開示情報伝送システム)を用いて英文開示を行わなければいけません。開示された資料は、東証の英語サイト上に即時反映され、海外の投資家や情報ベンダーの端末にも配信される仕組みになっています。

なお、英文の決算短信および四半期決算短信は、PDF形式での提出が義務付けられていますが、XBRLなどのデータファイルの添付は不要です。英語版の決算補足説明資料については、TDnetを通じた開示に限らず、自社ホームページなどでの公開も認められています。

英文開示対象書類について

英文開示はすべての開示書類に義務付けられているわけではなく、「必須書類」と「推奨書類」に区別されています。英文開示を進めるにあたっては、どの資料が英文開示の対象となっているのかを把握し、優先順位をつけて準備を進めることが重要です。

■対象書類は「決算情報」と「適時開示情報」

英文開示の対象書類は「決算情報」と「適時開示情報」の2つで、具体的には下記のような書類が該当します。

【英文開示対象の書類】

|

決算書類については、全文英訳が必須というわけではなく、日本語で開示されている内容の一部または概要を英文で開示する対応でも問題はありません。具体的には決算短信のサマリー部分(業績概要や要点)だけの英文開示でも、制度上は問題ないでしょう。

ただし、海外投資家からは「サマリー情報だけでは情報が不十分」という指摘を受けている点には留意しなければなりません。詳細情報や補足説明資料を英訳するなどの対応は必要になってくるでしょう。

また、英文開示は「日英同時開示」が原則です。「英訳ができないから決算発表日を後ろ倒しにする」といったことも認められていません。そのため、どの資料を英文開示対象にするのかの判断や、翻訳~承認までの社内フローを構築しておくなど、内部体制の整備も重要です。

適時開示情報については、企業のIR活動に関連する広範な情報が対象です。軽微な内容でも、日本語で開示している限りは英文開示をしなければなりません。なお、「日本語による開示内容が直前まで定まらない場合」、または「英文同時開示が日本語開示の遅延を招く場合」といった場合は、あとで英文開示を行っても規則違反とはなりません。ただし、英文開示は、日本語開示を行った日の同日中(*)に行う必要があります。

*平日17時以降は19時までの開示を受付。19時までの開示が難しい場合は、翌営業日立会時間開始(午前9時)までの開示

■任意開示資料など英文開示が推奨される書類

プライム市場の基本理念である「海外投資家との建設的な対話による企業価値の向上」を実現するには、義務ではない情報開示資料についても、積極的に英語化を進めるのが理想です。たとえば、企業の広報資料やIR情報、有価証券報告書などは英文開示義務の対象外であるものの、海外の投資家にとって企業理解を深めるうえで欠かせない情報源です。

コーポレート・ガバナンス報告書や会社案内なども、必須ではありませんが、企業のガバナンス方針や価値観を伝える重要な情報のひとつです。英語での情報発信が整備されていれば、海外投資家に安心感を与えられるでしょう。

また、有価証券報告書は現在のところ英文開示の義務対象ではありませんが、将来的な義務化が検討されています。アメリカの機関投資家はSECの10-Kなどに基づいた詳細な開示に慣れており、日本の有価証券報告書にも同様の内容を期待しています。そのため、今後を見据えて英語版の整備に着手しておくことは、海外資本を引き寄せる戦略としても有効です。

英文開示義務化の背景や求められる理由

英文開示が義務化された背景には、「日本の金融資本市場の活性化」そして「企業価値の持続的な向上」という2つの目的があります。具体的に、2025年4月に英文開示義務化が始まった背景や、海外投資家からの要望、東証のガバナンス改革などについて詳しく見ていきましょう。

■金融資本市場の活性化と企業価値向上

英文での情報開示が義務化された背景には、日本の資本市場の国際的な競争力を強化し、海外投資家との対話の質を高めるという明確な目的があります。2022年4月に東京証券取引所が実施した市場区分の再編では、プライム市場が「国際的な機関投資家との建設的対話を促進する場」として定義されました。そのため、上場企業には高度なガバナンス体制や十分な流動性、さらには経営の自律性が求められています。こうした市場の方向性に沿い、東証は企業に対して透明性のある情報開示を求めています。その中核をなすのが、英語による情報発信の整備です。

海外投資家にとって、日本企業の情報に迅速かつ正確にアクセスできる環境は、投資判断の信頼性を高めるうえで不可欠です。英文開示は単なる言語対応ではなく、日本市場全体の情報開示レベルの底上げを図る重要な取り組みといえるでしょう。

■海外投資家からの情報格差是正に関する要望

海外投資家から、日本語と英語の情報格差に関して強い是正が求められていた点も、英文開示が義務化された背景のひとつです。2023年1月に公表された市場区分見直しのフォローアップ会議の論点整理によると、海外投資家の72%が「現行の英文開示に『不満』を持っている」(*)という結果が明らかになりました。

*海外投資家からの不満

• 日本語情報との量的ギャップ(英文開示されている情報が限定的)

• タイムラグの発生(日本語開示後に英文が遅れて出るケース)

• 特に中小型株で英文開示が乏しいこと

海外投資家からの資金流入を妨げている原因のひとつに、情報格差があることを考えると、決算情報などの定量情報はもちろん、定性的な情報もタイムリーに英語で開示する必要があるでしょう。

■東証が定めるコーポレートガバナンス・コード改定

2021年に改訂された東証の「コーポレートガバナンス・コード(補充原則3-1②)」も、英文開示が義務化された理由のひとつです。この改訂では、上場企業に対して「開示書類のうち、必要な情報については英文でも開示・提供すべき」という点が盛り込まれています。

この改訂を踏まえ、プライム市場の上場企業では英文開示の取り組みが加速し、2023年12月時点で、決算短信など何らかの書類を英文開示している企業は98%超に達しました。

英文開示を行うメリット

英文開示によって得られる具体的なメリットについても見ていきましょう。英文開示は、企業の資本市場における信頼性や競争力を高める重要な施策です。海外資本を呼び込めるようになるほか、株価評価の適正化、内部統制の強化につながるというメリットがあります。

■海外資本の呼び込みと流動性向上

英文開示には、「海外資本の流入」と「日本の株式市場の流動性向上」というメリットがあります。英語での適時かつ高品質な情報提供が実現すれば、海外投資家は言語面での障壁を感じることなく日本企業の情報にアクセスでき、投資判断の迅速化と投資意欲の向上も見込めるでしょう。

こうした資金流入が進めば、株式の売買が活発化し、市場全体の取引量が増加します。取引が活発化することで、より適正な株価が反映されやすくなり、市場の公正性や透明性も高まります。英文開示は、企業や株式市場がメリットを受けるだけではなく、日本経済全体にとっても有意義な施策といえるでしょう。

■株価や評価指標の向上

英文開示は、企業の適正な評価を促し、株価はもちろん「PBR」「ROE」といった指標の向上に寄与するというメリットもあります。英文開示は、経営方針や資本政策、収益性の考え方を海外投資家に伝える重要な手段です。「PBR1倍割れ解消に向けた施策」や「資本効率の改善計画」などを英語で丁寧に説明すれば、海外投資家から再評価される可能性も高まるでしょう。

海外投資家のなかには、ROEだけでなくROICを重視する声や、PBR算出時の株式数の取り扱い(自己株式の除外など)に関して、より高度な基準を求める意見もあります。こうした要望に応えるためにも、企業は定量・定性情報を含め、英語での開示精度を高めなければなりません。ROICに関連する投下資本の定義や資本構成の見直し、自己株式の扱いに対する方針を明示すれば、海外投資家の理解と信頼も得やすくなるでしょう。

■リスク管理や内部統制の強化

英文開示への対応は、結果としてリスク管理や内部統制の強化にもつながるでしょう。英文開示の義務化により、企業はこれまで以上に翻訳・確認・開示といった一連のプロセスの整備と標準化が求められます。

【英文開示に向けた取り組み例】

• 日本語原稿の作成~確定タイミングの前倒し

• 翻訳ツールやAIサービスの導入

• 社内チェックや承認フローの明確化

• 各部署間の情報共有と連携強化

このような開示フローの再構築は、英文開示への対応にとどまらず、企業全体の情報管理体制の向上にもつながるでしょう。さらに、機密情報の管理強化やガバナンスルールの社内浸透など、内部統制の高度化を図るきっかけにもなります。

開示プロセスの整備により「誰が、いつ、どの情報を扱い、どう承認したか」を明確化できれば、内部統制やコンプライアンスの透明性は高まるに違いありません。

■企業ブランド価値の向上

英文開示の取り組みは、企業ブランド価値の強化にもつながります。タイムリーかつ透明性の高い英文情報を提供すれば、「信頼される企業」として評価されるでしょう。加えて、透明性の高い開示は、ESG評価や国際的なインデックス選定における信頼性向上にも寄与します。こうした多面的な波及効果が、企業のブランド価値向上につながるのです。

■他社事例

東京証券取引所が運営するポータルサイト「JPXEnglishDisclosureGATE」では、英文開示に積極的に取り組む企業の事例が紹介されています。

| シスメックス | 年次報告や統合報告書を英文で開示し、海外投資家に対して企業の成長ドライバーやESG戦略を的確に伝達。これにより、長期志向の海外投資家との関係強化につながっている。 |

| リクルート | 決算資料やIR資料を日本語と英語で同時に開示。IR体制も日米両拠点で整備され、質の高い情報提供を実現している。 |

| アリアリンク | 2011年から段階的に英文開示を開始し、四半期決算や適時開示への英訳を推進。海外投資家とのミーティング依頼が増え、IR改善や内容充実に活かされている。 |

| 丸井グループ | 英語でのESG情報発信を強化し、海外投資家の関心を高めると共に、対話の深度も増している。 |

英文開示の質向上は、海外投資家からの信頼を獲得し、長期的な関係構築や資本市場でのプレゼンス向上にもつながります。英文開示は、グローバルな資本市場において、企業価値を最大限に発揮するための戦略的ツールといえるでしょう。

英文開示における課題

英文開示には、数々のメリットがある一方で運用上の課題も残されています。タイトなスケジュールのなかで、人的・時間的なリソースを割く必要がある点には、対策が必要です。

■翻訳精度と誤訳リスク

海外投資家の多くは、財務数値にとどまらず、セグメント情報や戦略的コメントといった定性情報も含めた英文開示を求めています。開示の内容が企業の信頼性や投資判断に直結するため、単純な機械翻訳のみでは対応が難しい場面も出てくるでしょう。

実際、法令文書や適時開示規則関連では、「機械翻訳による言い回しに違和感がある」「企業の意図が正確に伝わらない」といった課題があります。また、社内確認のフローを省略して翻訳を急ぐことは、情報の誤認リスクを高めかねません。

なお、英文開示そのものを行わなかった場合、規則違反に該当する可能性があるため、企業には正確かつ遅滞のない開示体制の整備が求められます。翻訳の外注化やツール活用に加え、原文確定タイミングの前倒し、翻訳人材の社内配置といった工夫が、今後さらに重要となってくるでしょう。

■人的・時間的リソースの確保

人的・時間的リソースが限られているなか、社内体制を整えなければならない点も課題です。英文開示では、決算短信や適時開示情報などを日本語原稿の確認と同時に行う必要があり、通常業務に支障が出るケースも多々発生します。翻訳を外部委託した場合は、外注から納品された翻訳内容を社内で再確認するフローや体制構築も必要です。

英文開示をスムーズに行うためには、「新たな翻訳人材の確保」や、「機械翻訳+人による校閲の体制づくり」「スケジュール管理の高度化」といった取り組みが必要になってくるでしょう。

■外注・AI翻訳利用時のデータ流出リスク

英文開示においては、機密性の高い情報を正確かつ安全に翻訳する必要があります。決算情報や適時開示情報などには、開示前のインサイダー情報が含まれることが多く、翻訳作業中の情報管理にも細心の注意を払う必要があります。AI翻訳(機械翻訳)の利用にあたっても、クラウド型のサービス利用による情報漏洩リスクがあるため、信頼できるツールを選ぶ必要があるでしょう。

英文開示対応をスムーズに行うポイント

英文開示の義務化に伴い、上場企業には正確かつ迅速な英文開示を行うための体制づくりが求められています。開示直前まで、「日本語と英語」両方の原稿修正が続くこともあり、社内確認体制の確保には工夫が必要です。

■社内ガバナンスと責任分担の明確化

英文開示を円滑に進めるためには、正確性を担保する社内ガバナンスと、各工程における明確な責任分担が欠かせません。「英文はあくまでも参考訳」と位置づけられてはいるものの、誤訳リスクには細心の注意を払う必要があります。

そこで重要となるのが、翻訳から承認、開示までを標準化したワークフローの整備です。CFOやIR部門を中核とし、翻訳内容の社内チェック体制を整備することで、翻訳精度とスピードの両立が可能になります。

■開示スケジュールの徹底管理

英文開示の実効性を確保するには、開示スケジュールの前倒しと工程管理の徹底が重要です。ただ、実務上は日本語原稿が開示直前まで確定しないことが多く、同時開示の大きなハードルとなっています。翻訳を外注すると、外注先の稼働状況に合わせた納期調整を行う必要も出てくるでしょう。

こうした状況を打開するには、日本語ドラフトをできる限り早期に確定させ、翻訳のためのリードタイムを十分に確保する必要があります。英文開示の遅れに伴う「決算発表の延期」による対応は認められないため、社内スケジュールや業務フローの見直しが重要です。

英文開示義務化に対応するためには

2025年4月以降、すでに決算情報および適時開示情報については英文開示が義務化されているため、準備の先送りはリスクにつながります。英文開示義務化に対応するために必要な体制づくり、そして活用したいツールについても解説します。

■対応ロードマップを策定する

英文開示義務化に対応するためには、下記のような「対応ロードマップ」を策定しましょう。

【英文開示対応ロードマップ】

| 開示対象の範囲を明確にする |

●英文開示の対象書類(決算短信、四半期短信、補足説明資料、適時開示情報)を整理 ●全文対応か概要開示とするかを検討する |

| 翻訳体制と作業フローの構築 |

●社内スタッフによる翻訳、外注、機械翻訳など、自社に最適な手段を選ぶ ●翻訳からレビュー、承認、開示までの工程を標準化する ●誤訳リスクをカバーするために、日本語が正文である旨のディスクレイマー(免責文言)の明記も検討しておく |

| スケジュールと同時開示対応 |

●日英同時開示を行うためのスケジュール管理 ●同時開示が難しい場合は、まず概要のみを同時開示し、詳細情報を後日開示する方法を検討しておく |

英文開示義務化は、単なるルール対応にとどまらず、企業の情報発信力やガバナンス姿勢が問われる取り組みです。求められる書類や体制を正しく理解し、自社に最適な対応ロードマップを早期に構築することが、海外投資家との信頼構築につながります。

■専用翻訳ツールを活用する

英文開示は限られたスケジュールのなかで正確さも求められるため、高精度なAI翻訳ツールを活用する方法もおすすめです。ただし、一般的な機械翻訳では、適時開示規則や法令に関する表現の誤訳リスクが避けられず、また企業の意図を正確に伝えきれないケースも少なくありません。加えて、機密情報を取り扱う文書の翻訳では、情報漏洩リスクにも注意が必要です。

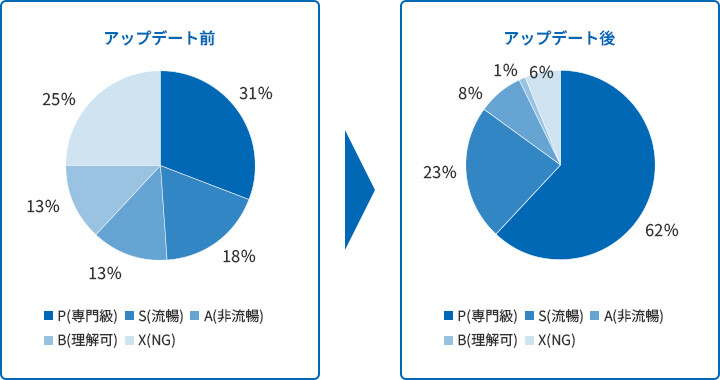

こうした課題を解消するために注目されているのが、TOPPANが提供する金融分野専門のAI翻訳システム「FinTra®」です。「FinTra®」は、日本取引所グループ(JPX)が公開する決算短信や適時開示情報を中心とした大量の専門翻訳データを学習しており、金融・IR文書に特化した高精度の翻訳が可能です。実際に、専門翻訳者による品質評価でも最上位ランク(Pランク)の判定件数が顕著に増加しており、BLEUスコアの面でも汎用AI翻訳ツールを大きく上回る性能が確認されています。

AI翻訳システム(金融専門モデル)の決算短信等に関する翻訳精度向上の成果報告書より

翻訳スピードにも優れており、A4サイズの文書(500文字相当)を約30秒で処理できるため、開示タイミングが限られる決算短信や適時開示資料においても、スムーズに対応できるでしょう。さらに、セキュリティ対策も万全で、データセンターはすべて日本国内に設置されており厳重に管理されています。また、翻訳結果の即時消去やアップロードファイルの自動削除(翌日23時)といった措置により、インサイダー情報や未発表資料の取り扱いにも安心して利用できる点がメリットです。

加えて、WordやExcel、PowerPoint、PDFなど主要なファイル形式にも対応したファイル翻訳機能を備えており、文書レイアウトの再現性にも配慮されています。導入に際しては、2週間〜1か月の無償トライアルも可能。自社資料で翻訳品質や操作性を確認したうえで、本格導入を検討できます。利用料金も定額制で、文字数やユーザー数の制限がなく、利用頻度が高い企業にも最適な料金体系が用意されています。

「FinTra®」はすでに多くの上場企業のIR部門・財務部門で活用が進んでおり、英文開示義務化への実務対応においても重要な支援ツールといえます。今後の対応体制の中核として、こうした専用翻訳ソリューションを取り入れることは、効率化とリスクマネジメントの両立を図るうえで極めて有効といえるでしょう。

2025.07.16