塾の経営は難しい?

学習塾開業の仕方や

成功のポイントを解説

「子どもたちの学力向上に貢献したい」「教育を通じて地域に貢献したい」——そんな思いから塾の開業を目指す方は少なくありません。しかし実際の塾経営は、少子化や競争激化の影響を受け、必ずしも簡単とはいえないのが現実です。一方で、明確なコンセプトと戦略をもって運営すれば、地域に根差した安定経営も可能です。

本記事では、学習塾の市場動向から開業手順、成功に導く経営のポイントまでを丁寧に解説。さらに、小学生向け塾ならではの課題とその解決策も紹介します。塾経営に挑戦したい方は、ぜひ参考にしてください。

塾経営のリアル|市場動向と収益性

塾経営を検討する際、まず把握しておきたいのが業界全体の市場動向です。少子化の進行により学習塾を取り巻く環境は年々厳しさを増しており、単純に「教育熱心だから成功する」とは言い切れない現実があります。一方で、適切な戦略を持つ塾は安定した収益を上げているのも事実です。

ここでは、データに基づいた市場の実態と、個人経営の塾がどの程度の収益性を期待できるのかを解説します。

少子化が加速する市場環境と経営の厳しさ

経済産業省の『特定サービス産業実態調査』によると、学習塾の事業所数は2013年の50,594件から2018年の46,734件へと3,860件減少し、約7.5%の減少率を記録しています。さらに深刻なのは生徒数の減少で、同期間に410万3,045人から312万1,983人へと約98万人(約24%)も減少しました。

この背景には少子化の進行があり、塾のターゲットとなる生徒そのものが減少しています。加えて参入障壁が低いことから新規参入も続いており、限られた生徒を多くの塾で奪い合う激しい競争環境が形成されています。

こうした厳しい市場環境だからこそ、後述する明確な経営戦略と差別化が成功の鍵となるのです。

個人経営の塾は儲かる?経営者の年収実態

厚生労働省の『令和5年度賃金構造基本統計調査』によると、個人教師および塾・予備校講師の平均年収は430万700円となっています。この金額をどう捉えるかは人それぞれですが、経営者の場合はこれよりも高くなる可能性があります。

ただし、この金額はあくまで平均値であり、経営者の年収は塾の専門性や経営戦略によって大きく変動します。難関校受験特化や医学部受験特化など、授業料にプレミアムを乗せている塾では、より高い収入を実現している例も存在します。

英語や数学に特化して専門性を打ち出すことで、一般的な補習塾とは異なる価格設定を可能にしている塾もあり、戦略次第で収益性を大幅に向上させることができるでしょう。

個人で学習塾を開業するための具体的なステップ

塾経営の成功は、計画的な準備から始まります。漠然とした教育への想いだけでは、競争の激しい塾業界で生き残ることはできません。開業前に明確なビジョンを描き、資金計画を立て、必要な手続きを整えることが重要です。

以下では、個人で学習塾を開業する際に必要なステップを、実践的な観点から解説していきます。

事業の軸となるコンセプトの設計方法

塾の成功を左右する最初のステップがコンセプト設計です。「どのような生徒を対象に、どのような授業を提供し、どのような成果を目指すのか」を明確にする必要があります。

【明確にすべき項目例】

・ 対象生徒(学年、学力層など)

・ 指導形態(個別or集団)

・ 指導科目

・ 授業料

・ オンライン対応の有無

机上の空論で終わらせないために、商圏分析を行いましょう。開業予定エリアの人口動態、小学校・中学校・高校の数と生徒数、競合する学習塾の数とタイプを把握し、そのエリアに存在する学習ニーズを推察します。コンセプトとニーズにズレがある場合は、戦略を調整することが成功への鍵となります。

開業資金の目安と必要な資格・手続き

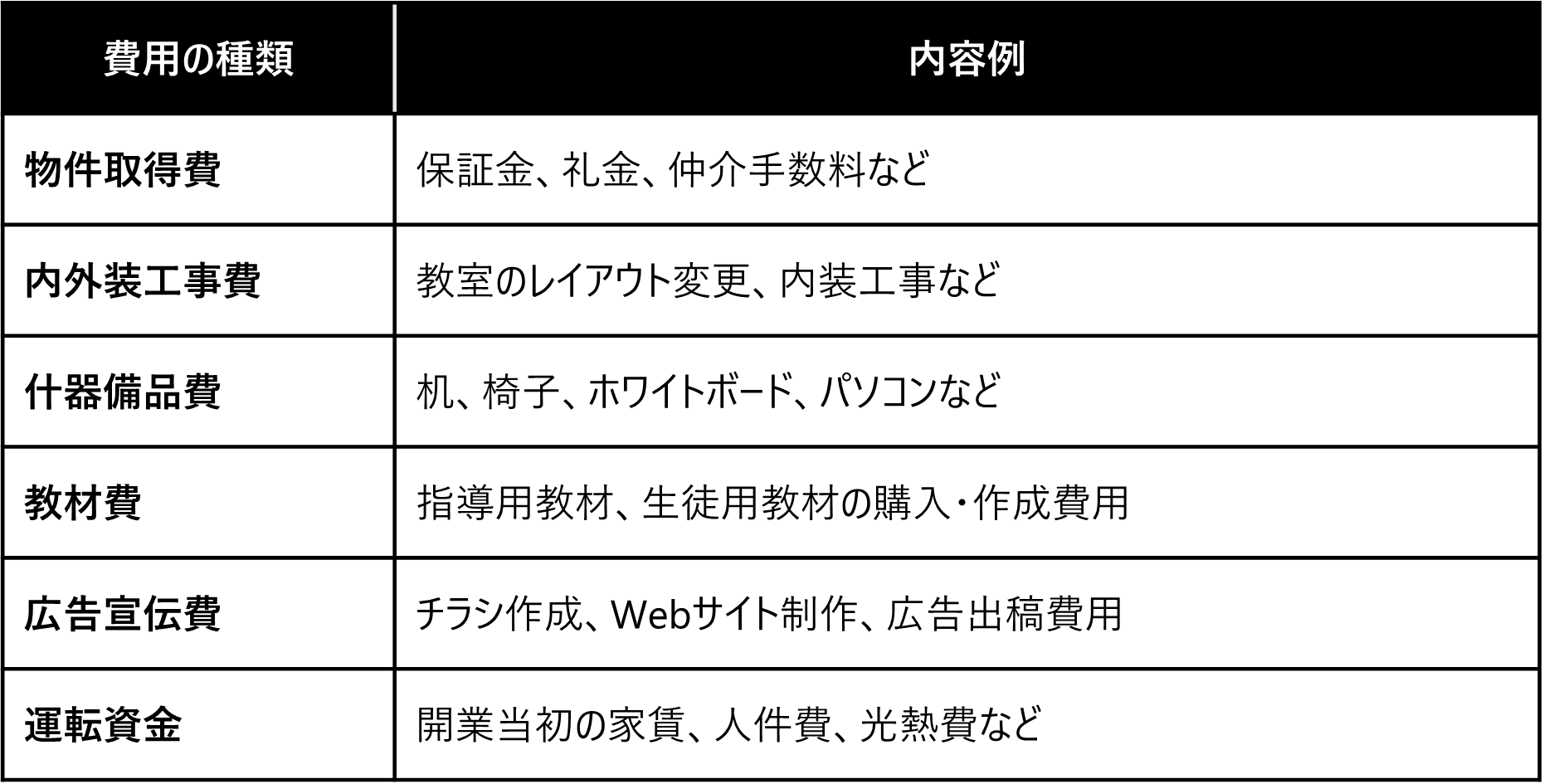

学習塾の開業には一般的に100万円から500万円程度の資金が必要です。以下が主な費用の内訳となります。

学習塾の開業に特定の資格や許認可は不要ですが、教員免許や修士・博士号、学習塾講師検定などの資格があると保護者からの信頼獲得に有効です。個人事業主として開業する際は、開業の日から1カ月以内に所管税務署へ開業届の提出が必須となります。

競争を勝ち抜くための塾経営成功のポイント

限られた生徒数を多くの塾で奪い合う激しい競争環境では、単に良い授業をするだけでは生き残れません。大手塾に対抗するためには明確な差別化戦略が必要であり、同時に効果的な集客活動も欠かせません。

ここでは、個人塾が競争を勝ち抜くために押さえておくべき成功のポイントを解説します。

大手塾との差別化を図るための戦略

個人塾が知名度やブランド力で勝る大手塾と同じ土俵で戦うのは困難です。そのため確固たるポジションを築くには、大手との差別化対策が欠かせません。

【差別化の具体的な方法】

・ 大手では対応が難しい、生徒一人ひとりのニーズを重視したカリキュラムの提供

・ 保護者が参加できる独自のイベントやサービスの提供

・ 独自のシステムを利用した自主学習サポート

重要なのは、失敗する経営者にありがちな「自分が教えたいことを教える」という姿勢ではなく、「生徒が教えてほしいと望んでいることに応える」というニーズ起点の考え方です。生徒の学習ニーズを細かく把握し、それを満たすための授業を提供することで、大手にはない価値を創出できます。

生徒募集に繋がる効果的な集客術

優れた授業や教材があっても「集客をしなくても生徒が集まってくる」ということはありません。積極的な宣伝と集客活動が生徒獲得には不可欠です。

オフライン集客では、チラシのポスティング、看板設置、地域のフリーペーパーへの掲載などが効果的です。一方、オンライン集客では、ホームページ作成、SNS(ブログ、X、Instagramなど)での情報発信、Web広告の出稿などを活用しましょう。

入塾へのハードルを下げる施策として、無料体験授業や期間限定の授業料割引キャンペーンの実施も重要です。できるだけターゲットの目に触れやすい方法で、複数の集客経路を運用することで、さまざまな流入経路からの生徒獲得が期待できます。

小学生向け塾経営における特有の課題と解決策

小学生を対象とした塾経営では、中高生向けとは異なる特有の課題があります。特に保護者の送迎問題は、入塾の大きな障壁となることが多く、これまで多くの塾経営者を悩ませてきました。

しかし、近年の技術革新により、この課題を解決する新たなソリューションが登場しています。ここでは、小学生向け塾経営の課題と、それを解決するための具体的な方法について解説します。

保護者の送迎負担が集客に与える影響

共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化により、保護者にとって子どもの習い事への送り迎えが時間的・物理的に大きな負担となっています。この送迎問題が、保護者が入塾をためらう原因や塾選びの際の大きな障壁となり、結果として集客機会の損失に繋がっている可能性があります。

現代の子育て層が「タイパ(タイムパフォーマンス)の良いサービス」を求めているというニーズが高まる中、送迎問題の解決はそのニーズに応える重要な要素となります。保護者の送迎負担を軽減したいという社会的ニーズの高まりから、習い事の送迎支援サービスが広がってきており、塾経営においてもこの課題への対応が競争力の向上に直結するでしょう。

送迎サービス「こどもび」の活用という新たな選択肢

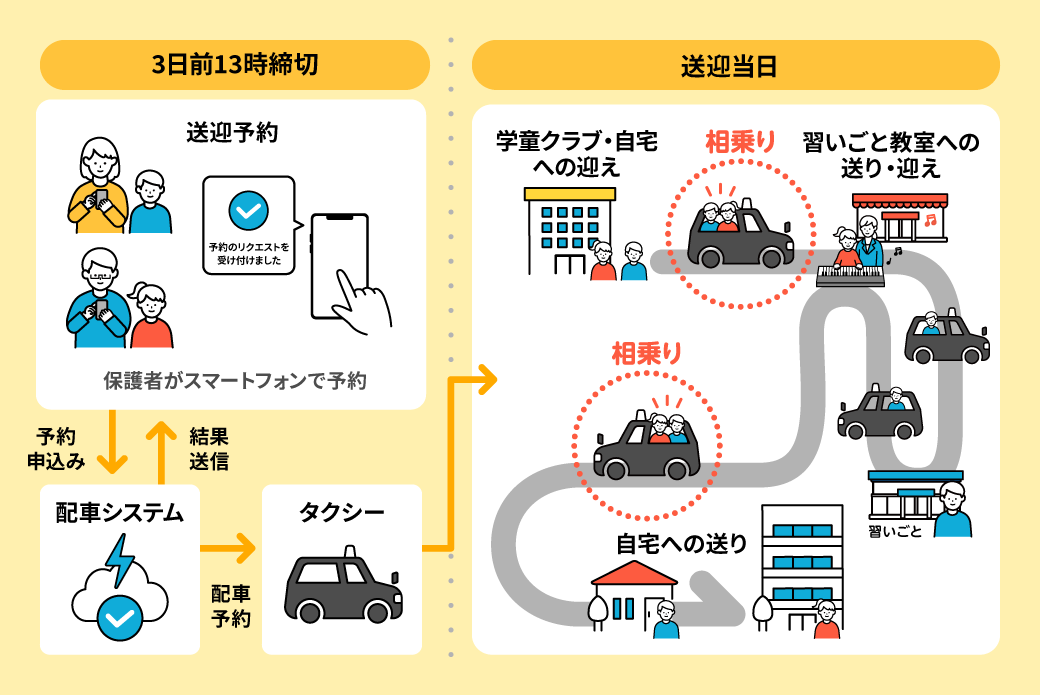

保護者の送迎負担を解決する具体的なサービスとして、タクシーの相乗りを活用した子ども送迎サービス「こどもび」があります。保護者がスマートフォンアプリから3日前までに予約すると、最適な相乗りルートが設計され、タクシーが配車される仕組みです。

安全面では、子どもの乗降車がリアルタイムで保護者のアプリに通知され、乗車中のタクシーの位置をマップで確認できます。ドライバーが子どもの名前と行き先を確認し、目的地で建屋に入るまで見届けるといった安全対策も徹底されています。

こうした送迎サービスの導入は、保護者への強力なアピールポイントとなり、競合塾との明確な差別化を実現します。入会者の利便性向上による満足度向上や、これまで距離的な理由で諦めていた家庭からの集客も可能になり、商圏の拡大という具体的な成果に繋がるでしょう。

まとめ

塾経営は、少子化や競争激化という厳しい環境下でも、適切な戦略と準備によって成功を収めることが可能です。明確なコンセプト設計と差別化戦略を構築し、効果的な集客術を実践することで、大手塾に対抗できる独自のポジションを確立できます。

特に小学生向け塾では、送迎サービスなどの保護者ニーズに応える付加価値の提供が重要な差別化要因となります。塾経営に挑戦することで、地域の教育環境向上に貢献しながら、安定した事業運営と収益確保を実現できるでしょう。

2025.10.16