習い事で最も辛いことランキング

第1位は「送迎」の負担!

送り迎えの悩みを解決するサービスも紹介

子どもの将来のために習い事をさせたいと思っても、保護者にとって大きな負担となるのが「送迎」です。特に共働き家庭や兄弟姉妹がいる家庭では、時間のやりくりや安全面での不安が尽きません。実際、ある調査では「子どもの習い事で最も大変なこと」の第1位に送迎が挙げられており、多くの保護者が悩んでいることがわかります。

本記事では、習い事の送迎に関する実態や課題をはじめ、送迎が難しいときに役立つ解決策、さらに注目を集めている「子ども送迎サービス」について詳しく解説します。送迎負担を減らし、子どもの学びを無理なくサポートする方法を知りたい方はぜひ参考にしてください。

保護者が直面する子どもの習い事送迎の実態と課題

現代の教育熱心な家庭では、子どもの習い事は当たり前になっています。しかし、子どもの習い事を支える上で最も大きな負担となっているのが「送迎」です。学校帰りの子どもを習い事の場所へ送り、終わるまで待ち、家に連れて帰るという日常的な作業は、特に共働き家庭にとって大きな課題となっています。

この記事では、送迎の実態とその負担、そして解決策について詳しく見ていきましょう。

データから見る習い事の送迎負担

FQ Kidsのアンケート調査によると、子どもの送迎にかかる時間は、1日30分未満と回答する保護者が多い傾向にあります。しかし、送迎のタイミングや時間帯によっては、道路が混雑していたり、習い事が終わるまでの待ち時間があったりするなど、実質的な拘束時間はもっと長くなるケースも少なくありません。

仕事や家事をこなしながら子どもを習い事に通わせるには、有限な時間をいかに効率よく使うかが課題となっています。特に両親が働いている家庭では、限られた時間の中で送迎をどう組み込むかが重要な問題です。

習い事で最も辛いことランキング第1位は「送迎」の負担

幼児・小学生の親御さん向けの教育メディア「おうち教材の森」が実施したアンケート調査によると、子どもの習い事で最もつらいこと第1位は「送迎」という結果でした。

送迎がつらいと思う理由として、習い事が終わるまでの待機時間や、その間何もできない点、天気や体調が悪い日でも送迎を優先しなければならない点が挙げられています。

また、急な体調不良や予定変更があっても、子どもの習い事の時間を最優先にしなければならない状況も保護者にとって大きなストレス要因となっています。

複数の習い事や兄弟の送迎が重なる時間管理の難しさ

兄弟姉妹がそれぞれ異なる習い事に通う場合、送迎の負担はさらに増大します。たとえば、兄がサッカー、妹がピアノという場合、それぞれの場所へ送迎する必要があり、移動時間が2倍になることもあります。また、終了時間が異なると、一方が終わるまで他方と待たなければならず、待ち時間も増加します。

こうした状況では、兄弟で送迎する習い事の日程や場所をなるべく近づけるなどの工夫が必要になります。また、兄弟で違う習い事をしていると、送迎の移動時間が2倍になったり、待ち時間が増えたりと、送迎に対する負担感がより強まるでしょう。

習い事の送迎ができないときの効果的な解決策

子どもの習い事の送迎が難しいと感じる保護者は少なくありません。仕事の都合や家庭の事情で、毎回の送迎が難しい状況に直面することもあるでしょう。しかし、送迎ができないからといって子どもの習い事をあきらめる必要はありません。

ここでは、送迎が難しい状況でも活用できる効果的な解決策をご紹介します。

家族間での送迎分担と祖父母の協力

家族内で送迎を分担することは、一人にかかる負担を軽減する効果的な方法です。実家・義実家が近い場合は、週1〜2回の送迎を祖父母に依頼するだけでも、保護者の負担軽減につながるでしょう。

夫婦間では、曜日ごとや送り・迎えで分担するなど、あらかじめルールを決めておくと円滑に進みます。また、急なアクシデントや事故に遭ったときの対応についても、事前に話し合っておくことが重要です。

このような家族間での協力は、単に送迎の負担を減らすだけでなく、家族のコミュニケーションを促進する機会にもなります。両親と子どもの対話の時間が増えるだけでなく、祖父母との交流も深まるというメリットがあります。

ママ友や保護者同士の送迎シェアの提案

同じ習い事に通う子どもを持つ保護者同士で送迎を分担する方法も有効です。週ごとに担当を交代したり、送りと迎えを分担したりするなど、各家庭の状況に合わせてアレンジが可能です。

送迎シェアを始める前には、送迎の頻度や時間帯、急な予定変更時の連絡方法など、具体的なルールを相互に確認しておくことが大切です。お互いに負担が偏らないように配慮し、突発的な事情で送迎できなくなった場合の対応策も話し合っておきましょう。

子どもにとっても、友達と一緒に習い事に通うことで意欲が高まるというメリットがあります。保護者間の信頼関係を築きながら、無理のない範囲で協力し合うことが成功の鍵となります。

送迎不要の習い事選びとオンラインレッスンの活用

送迎の負担を根本的に解決する方法として、送迎が不要な習い事を選ぶという選択肢もあります。英会話やプログラミング教室などは、オンラインでレッスンを受けられるものも多く、子どもが自宅にいながら学べる環境が整っています。

また、バスでの送迎サービス付きの習い事も便利です。スイミングスクールや英語学童、体操教室などでは送迎バスを運行しているところが多く見られます。こうしたサービスを利用すれば、保護者の送迎負担が大きく軽減されます。

ただし、送迎の有無だけで習い事を選ぶと、子どものやりたいことと合致しない可能性もあります。子どもの興味や適性と、送迎の利便性のバランスを考慮した選択が望ましいでしょう。

子ども送迎サービスの活用

子ども送迎サービスは、保護者に代わって子どもを習い事に送り迎えしてくれる支援サービスです。近年、共働き世帯の増加や子育て環境の変化に伴い、こうしたサービスの需要が高まっています。専門のスタッフが子どもの送迎を担当するため、仕事や家事で忙しい保護者の大きな助けとなります。

送迎サービスの特徴は、学校や自宅から習い事の場所まで子どもを安全に送り届け、レッスン終了後に待機して自宅まで送り届けるという一連のプロセスを代行してくれる点です。家事代行会社やタクシー会社など、さまざまな事業者がこのサービスを提供しており、保護者は自分の状況に合ったサービスを選ぶことができます。

子ども送迎サービスの種類と上手な選び方

子どもの習い事の送迎に悩む保護者にとって、専門の送迎サービスの利用は有効な解決策の一つです。現在はさまざまな種類のサービスが提供されており、家庭の状況やニーズに合わせて選ぶことができます。

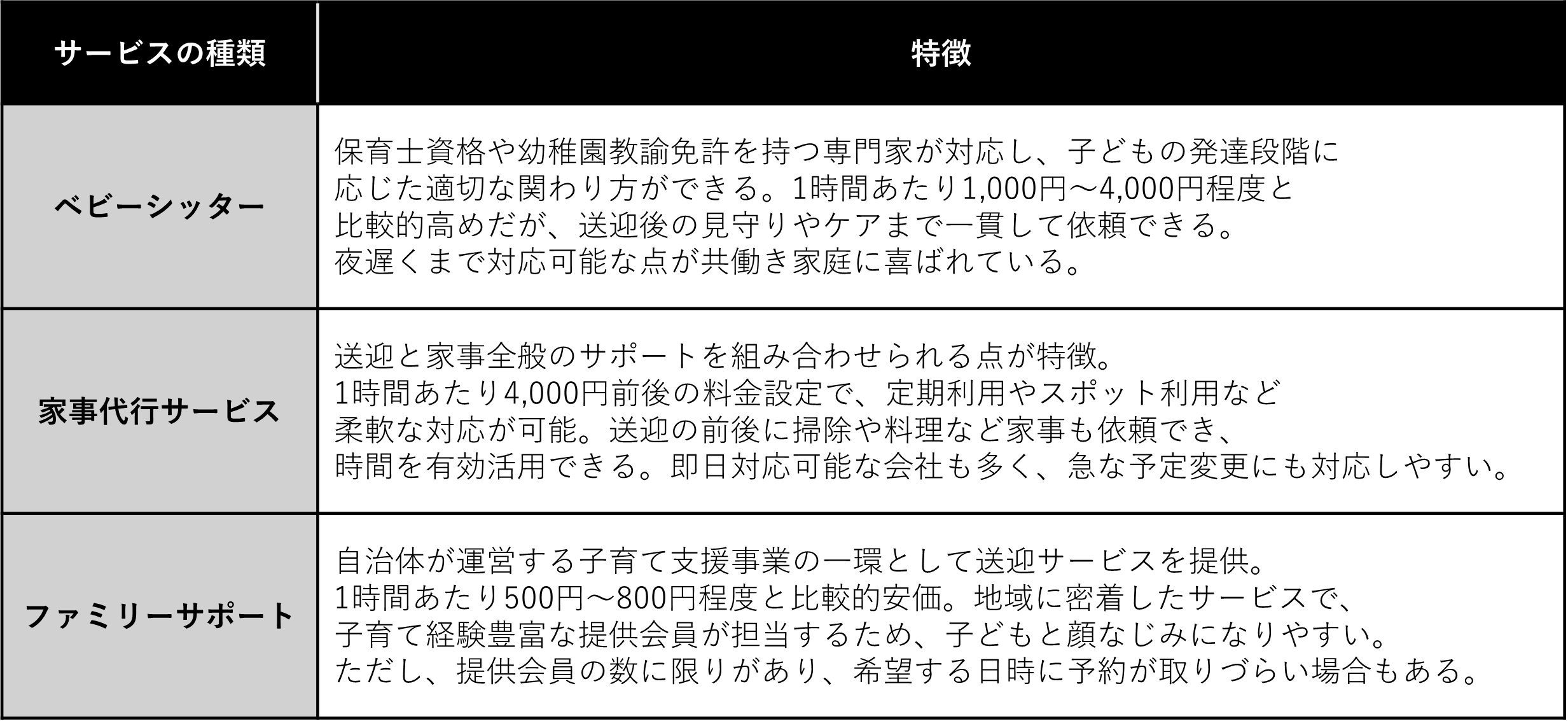

下記に代表的な3つのサービスとその特徴を比較してみましょう。

これらのサービスは、家庭の経済状況や子どもの性格、送迎の頻度などによって向き不向きがあります。ベビーシッターは送迎だけでなく総合的なケアが必要な家庭に、家事代行サービスは送迎と家事の両立に悩む家庭に、ファミリーサポートはコスト重視の家庭に適しているでしょう。

サービス選びの際は、安全面の配慮や料金体系、対応可能時間帯なども確認し、子どもと相性の良いサービスを選ぶことが大切です。

子ども送迎サービス「こどもび®」の特徴と安全対策

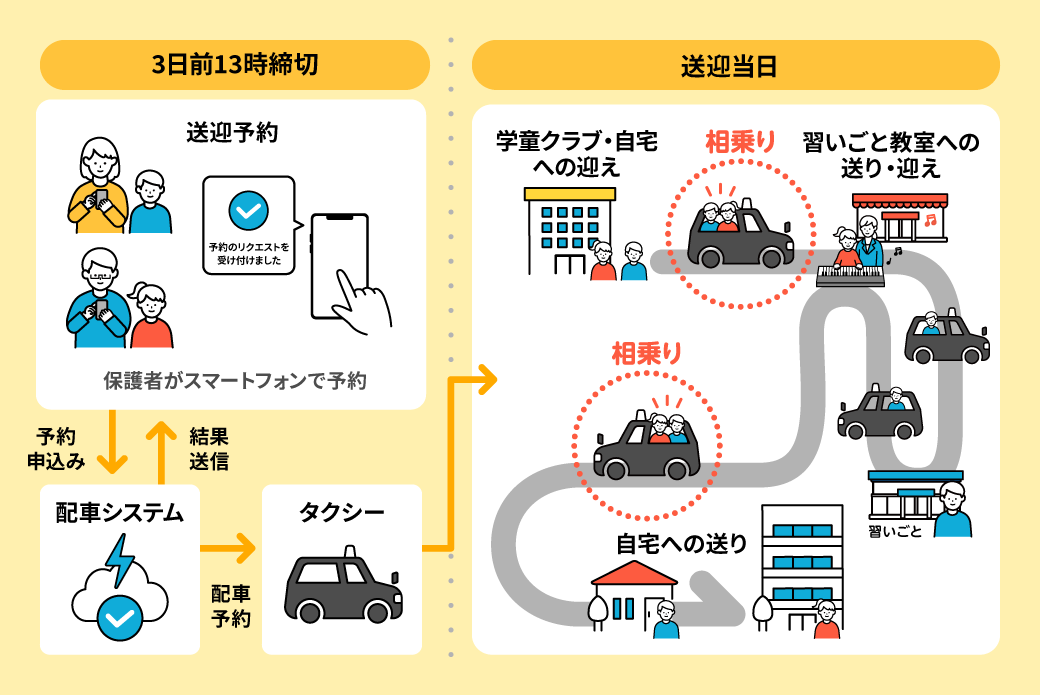

「こどもび®」は、タクシーの相乗りシステムを活用した革新的な子ども送迎サービスです。学童保育や習い事教室、自宅などの施設間を効率的に結ぶことで、子育て世帯の送迎負担を軽減し、地域の子育て環境の向上を支援しています。

このサービスでは、保護者が予約リクエストした情報を基に最適なルート設計とタクシー配車を行い、送迎当日は子どもだけで目的地まで移動する仕組みとなっています。安全面には特に配慮されており、3つの重要な機能が備わっています。

まず、子どもの乗降車時には保護者のスマートフォンアプリに通知が届き、移動中のタクシーの位置をリアルタイムで確認できます。次に、送迎施設に設置されたタブレットにタクシーの到着が通知されるため、子どもが外で待つ必要がありません。さらに、ドライバーは乗車時に子どもの名前と目的地を確認し、到着後は建物に入るまでしっかりと見届けます。

料金体系では、相乗り時の「割り勘」システムを導入しています。たとえば、2人の子どもが同じ場所で乗降車する場合、1人あたりの送迎料金は半額になります。乗降場所が異なる場合でも、それぞれの乗車距離に応じて料金が適切に按分される仕組みです。

子どもの習い事の送迎はいつまで続ける?

子どもの習い事への送迎は、親にとって大きな負担となる一方で、子どもの安全を守るために必要な役割です。しかし、いつまで送迎を続けるべきかという問いに対する答えは、家庭によってさまざまです。子どもの成長段階や周辺環境、習い事の内容や場所によって適切な時期は異なります。

以下では、年齢別の送迎卒業の目安や準備について解説します。

小学校低学年での送迎卒業|1人で通える条件と準備

小学生になってしばらく経つと、保護者の送迎を卒業する子どもも少なくありません。「saitaコミュニティラボ」のアンケート調査によると、保護者の送迎なしで習い事に行き始めた年齢として、小学3年生が38.5%で最も多い結果となりました。次いで小学1年生が26.9%と続き、低学年のうちに一人での通学を始めるケースが多いようです。

一人で通わせる際には、事前に安全面の確認が欠かせません。習い事までの距離が近く、大通りに面していて街灯が多い道であることが望ましいでしょう。また、防犯ブザーを持たせたり、困ったときの対処法を教えたりするなど、万一の事態に備えた準備も重要です。子どもと一緒に何度か通学路を歩き、危険な箇所や注意点を確認することで、安心して送り出せる環境を整えましょう。

小学校高学年から中学生の場合|自転車通学と安全対策

小学校高学年から中学生になると、自転車に乗って習い事に通える子どもが増えてきます。徒歩では少し遠い場所でも、自転車なら一人で行けると判断する保護者も多いようです。自転車を使うことで行動範囲が広がり、より多くの習い事の選択肢が増えるメリットもあります。

ただし、自転車通学には新たなリスクも伴います。交通量の多い道を走ったり、これまで訪れたことのない場所に迷い込んだりする可能性も考えられるでしょう。事故防止のために、ヘルメットの着用や交通ルールの徹底指導が必要です。また、定期的に自転車の点検を行い、ライトやブレーキが正常に機能することを確認することも大切です。子どもとしっかり話し合い、万が一の事故の危険性についても認識させておくことが重要となります。

高校生の習い事送迎|夜間や治安を考慮したケース

高校生になっても、状況によっては送迎が必要なケースがあります。部活動や友人との付き合いなどで、習い事の時間が夜遅くなることも珍しくありません。夜道や人通りの少ない場所は、高校生であっても危険な事件に巻き込まれる可能性があるため注意が必要です。

FQ Kidsのアンケート調査では、高校生以上も送迎するという回答が24.4%あり、「高校生になると帰りが遅くなるから」という理由が挙げられています。また、近年の社会情勢を反映して「コロナ感染防止のため」という理由も見られました。子どもの生活リズムや周辺の治安状況に合わせて、不安要素が残る場合は高校卒業まで送迎を続けることも検討すべきでしょう。保護者の判断で適切な送迎時期を見極めることが大切です。

送迎時期の見極め方|日本と海外の考え方の違い

子どもの送迎に関する考え方は、国や文化によって大きく異なります。海外では、子どもの送迎は保護者が行うのが当たり前とされる傾向が強く、特にアメリカでは13歳未満の子どもは、保護者が自家用車で送迎するよう義務化されています。保護者自身による送迎が難しい場合は、ベビーシッターへの依頼など代替手段を考える必要があります。

一方、日本では保護者による送迎を義務づける法律はなく、各家庭の判断に委ねられています。一般的な送迎の目安としては、「小学校低学年まで」「小学校高学年~中学校まで」「高校卒業まで」の3つの時期で判断する家庭が多いようです。子どもの性格や成長度合い、住んでいる地域の安全性、習い事の場所や時間帯など、さまざまな要素を総合的に考慮して送迎時期を見極めることが望ましいでしょう。

まとめ

子どもの習い事の送迎は多くの保護者にとって大きな負担となっています。アンケート調査でも送迎が習い事に関する最大の悩みとして挙げられており、特に共働き家庭では深刻な課題です。しかし、家族間での分担やママ友との送迎シェア、送迎サービスの活用など、さまざまな解決策が存在します。子どもの年齢や成長段階、地域環境に応じて送迎方法を見直すことで、保護者の負担を軽減しながらも子どもの安全を確保することが可能です。適切な送迎対策を講じることで、子どもの習い事の機会を広げつつ、家族全体のライフスタイルの質を向上させることができるでしょう。

2025.05.08