子どもの習い事の選び方は?

種類別のメリットや

決め方のポイントを解説

子どもの将来の可能性を広げるために「どんな習い事を選べばよいか」と悩む保護者は多いのではないでしょうか。興味や適性はもちろん、家庭のスケジュールや送迎の負担、費用面など考慮すべきポイントは多岐にわたります。また、運動系・学習系といった種類や、個人レッスン・集団レッスンの違いも、子どもに合った習い事選びに影響します。

本記事では、子どもの習い事を選ぶ際に押さえておきたい基本ポイントから、種類ごとのメリット、送迎手段を含めた現実的な選び方までをわかりやすく解説します。習い事選びに迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

子どもの習い事を選ぶ前に知っておきたい基本ポイント

子どもの習い事を選ぶ際には、いくつか押さえておきたい基本ポイントがあります。子どもの興味や適性、年齢に合った選択、そして家庭の状況を考慮することが大切です。

これらの要素を慎重に検討することで、子どもが長く続けられ、成長につながる習い事を見つけられるでしょう。

以下では、それぞれのポイントについて解説します。

子ども自身の興味や適性の見極め

子どもの習い事を選ぶ際は、日常生活での行動パターンや好みをよく観察することが重要です。たとえば、歌を口ずさむことが多かったり、音の出るおもちゃで遊ぶことが好きな子どもは、音楽教室が向いているかもしれません。

外遊びが好きでボールをよく蹴る子どもならサッカー、投げるのが好きなら野球、鉄棒やジャングルジムで遊ぶのが好きなら体操教室など、日常的な遊びの延長線上にある習い事を選ぶと長続きする可能性が高まります。

子どもの自然な興味や好奇心に基づいた習い事選びは、親の願望だけで決めるよりも効果的です。子ども自身が主体性を持って取り組める分野であれば、途中で飽きたり嫌になったりすることも少なくなるでしょう。普段の様子をじっくり観察し、子どもの意見も尊重しながら選ぶことが大切なのです。

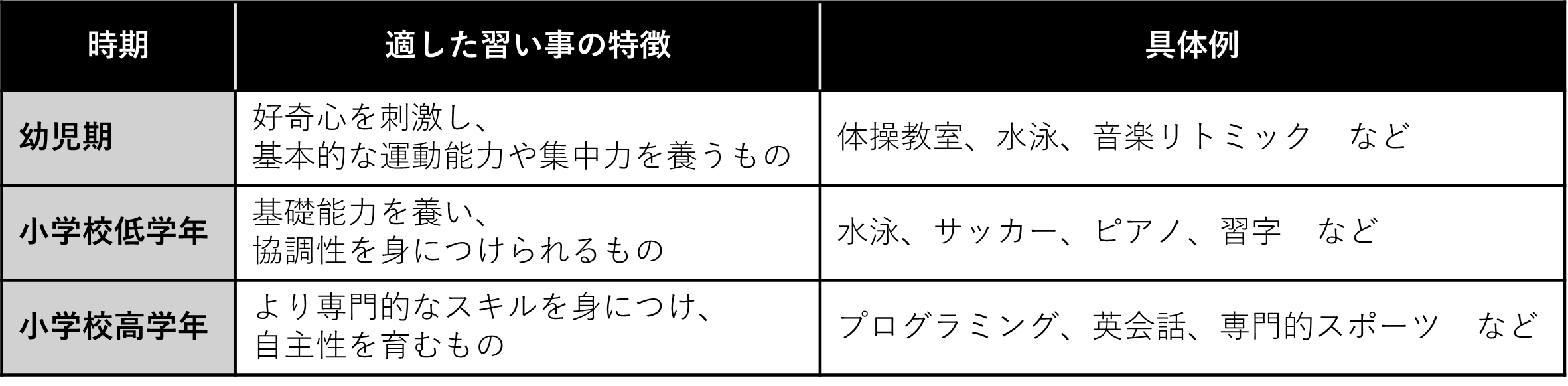

習い事を始めるベストなタイミングと年齢による違い

子どもの年齢や発達段階に合わせた習い事選びは、効果的な学びにつながります。子どもの脳は6歳までにその大部分が形成されるといわれており、幼少期からさまざまな経験をすることで、将来の可能性を広げることができます。

幼児期は体を動かしたり触れたりする体感型の習い事が記憶として定着しやすい時期です。小学校低学年では基礎運動能力を養う習い事がおすすめ。高学年になると専門的な技能を身につける時期として適しています。ただし、いずれの年齢でも子どもの「やってみたい」という気持ちを大切にすることが、習い事を長続きさせるカギとなるでしょう。

家庭の状況を考慮した現実的な習い事選び

習い事選びでは家庭の経済状況や親の時間的余裕も重要な判断材料になります。月謝だけでなく、入会金、教材費、ユニフォームや道具代、発表会や合宿などのイベント費用も含めた総合的な出費を考慮しましょう。特にスポーツ系の習い事では遠征費、文化系では発表会や展覧会の費用など、予想外の出費が発生することもあります。

また、親の送迎負担も大きな要素です。教室までの距離や開催頻度、時間帯などを考え、無理なく続けられる範囲で選ぶことが大切です。小さな子どもの場合、親が教室で待機する時間も必要になるため、その時間を有効に使えるかも検討しましょう。

現実的には、最初は1つか2つの習い事から始め、子どもの様子や家庭の状況を見ながら徐々に増やしていくアプローチがおすすめです。親自身も子どもの習い事を通じて成長を見守る喜びを感じられることが、長く続ける秘訣となります。

習い事の種類別のメリットと選択基準

子どもの習い事を選ぶ際には、その種類によってさまざまなメリットや選択基準があります。運動系と学習系のバランス、それぞれの習い事がもたらす効果、レッスン形態の違いなど、多角的な視点から検討することが大切です。

ここでは、子どもの習い事の種類別に、その特徴や選び方のポイントを解説していきます。

運動系と学習系の習い事のバランス

子どもの成長に必要な能力をバランスよく伸ばすためには、運動系と学習系の習い事を組み合わせることが効果的です。たとえば、サッカーや野球などの「体育系×集団」の習い事を選んだ場合、バランスを考えて「文化系×個人」の習い事を加えるという考え方があります。このようにジャンルの異なる習い事を組み合わせることで、相乗効果が生まれやすくなるでしょう。

運動系では身体能力や協調性が育まれる一方、学習系では集中力や創造性が養われます。子どもの年齢や性格に合わせて、たとえば活発な子どもには静かに集中する学習系の習い事を、おとなしい子どもには仲間と触れ合う機会のある運動系の習い事を取り入れることも一つの方法です。両方の要素をバランスよく経験することで、子どもの可能性を広げることができるでしょう。

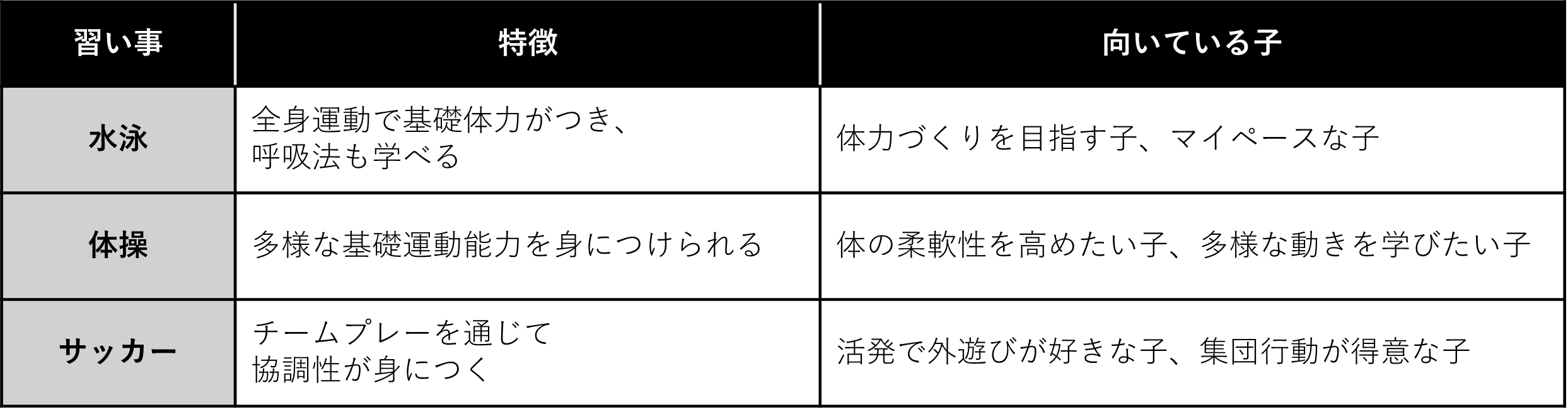

■運動系の習い事の効果と選び方のコツ

運動系の習い事は、基礎体力の向上だけでなく、協調性や忍耐力、目標に向かって努力する精神力も養えます。人気の運動系習い事には、それぞれ特徴があり、子どもの性格や体質に合わせて選ぶことが大切です。

幼児から小学校低学年の時期は、特定の専門種目にこだわるよりも、基礎運動能力をバランスよく身につけることが重要です。水泳や体操などは、この時期に始めると後々のスポーツ活動の土台となります。

一方、小学校高学年以降は、子ども自身の興味や適性に合わせて専門的な種目を選ぶことも効果的でしょう。基礎運動能力がしっかりと身についていれば、専門種目を後から始めても上達が早いケースが多いため、焦らずに子どもの成長を見守ることが大切です。

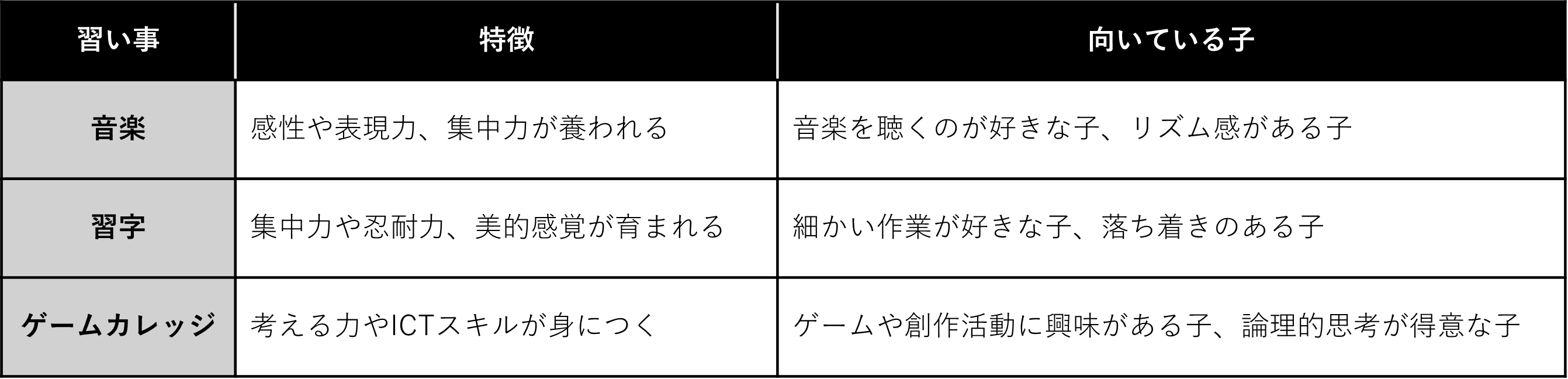

■学習・文化系の習い事の効果と選び方のコツ

学習・文化系の習い事は、集中力や思考力、創造性を育むのに効果的です。子どもの知的好奇心を刺激し、将来の可能性を広げる習い事を選ぶことが重要です。

学習・文化系の習い事は、子どもが夢中になれる分野を選ぶことで集中力が自然と身につきます。音楽教室では発表会などを通じて成功体験を積むことで自信がつき、習字・書道では静かに集中して取り組むことで精神力が養われるでしょう。最近では、子どもの興味を引きやすいゲームを通じて思考力を育むような新しいタイプの習い事も増えています。

子どもの学習スタイルや興味に合わせて選ぶことが大切です。たとえば、じっくり考えるのが好きな子どもには習字や音楽、活発に発想を広げるのが得意な子どもにはゲームカレッジのような創造的な習い事が向いているかもしれません。

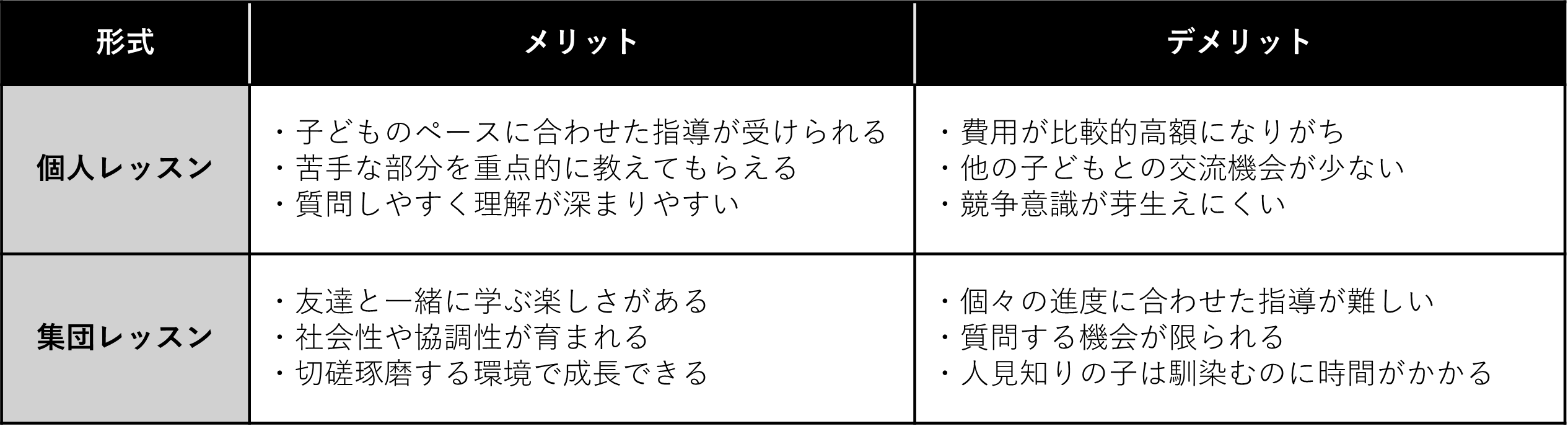

個人レッスンと集団レッスンの比較

子どもの習い事を選ぶ際、個人レッスンと集団レッスンのどちらが適しているかも重要なポイントです。それぞれの形式には特徴があり、子どもの性格や目標に合わせて選ぶことが大切です。

内向的な性格の子どもは最初は個人レッスンから始めて徐々に集団に慣れていくという方法もあります。また、ピアノや習字などの技術習得が中心の習い事は個人レッスン、サッカーやダンスなど集団で行う方が効果的な習い事は集団レッスンが向いているでしょう。

子どもがどのような環境で学ぶことを好むか、またどのようなスキルを身につけたいかを考慮して選択することが重要です。個人の成長に焦点を当てたい場合は個人レッスン、社会性やコミュニケーション能力も同時に伸ばしたい場合は集団レッスンがおすすめといえるでしょう。

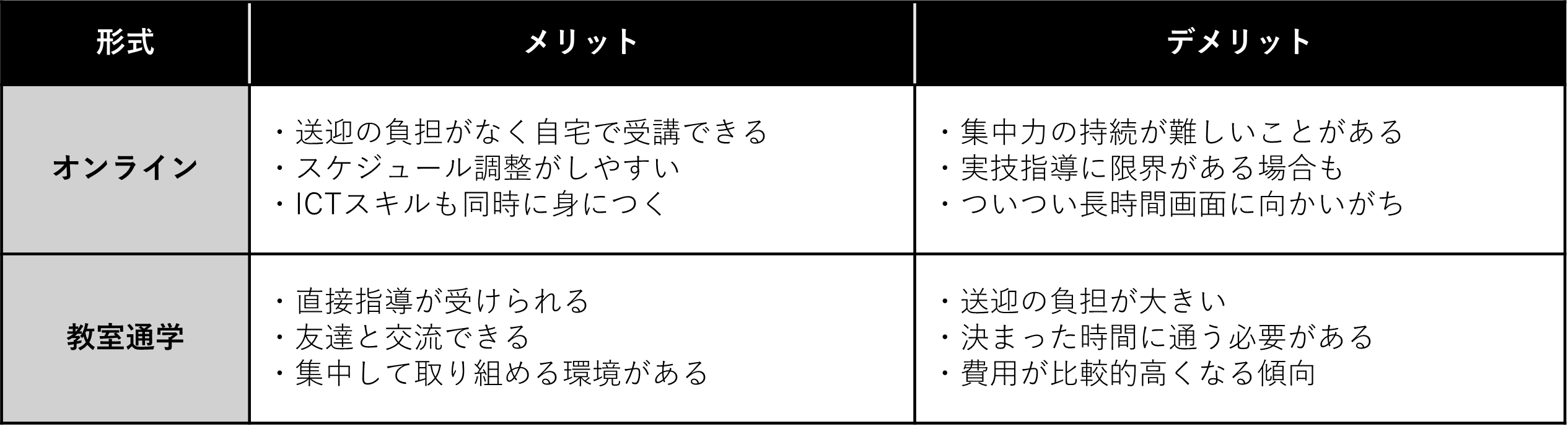

オンラインと教室通学の比較

近年、従来の教室通学型に加えて、オンラインで受講できる習い事も増えてきました。どちらを選ぶかは、子どもの学習スタイルや家庭の状況によって判断しましょう。

忙しい家庭や通える範囲に希望する教室がない場合は、オンラインの習い事が有効な選択肢となります。特に学習系の習い事はオンラインでも効果的に学べることが多いでしょう。一方、水泳や体操など直接指導が必要な運動系の習い事は、教室通学が基本となります。

子どもの年齢や自主性も考慮すべき点です。小さな子どもはオンラインだと集中力が続かないことがあるため、対面での指導が効果的な場合が多いようです。

一方で、自分でスケジュールを管理できる高学年の子どもには、オンラインの習い事も選択肢として検討する価値があるでしょう。家庭の状況や子どもの特性に合わせて、無理なく続けられる形式を選ぶことが大切です。

習い事選びにおいて送迎手段を考慮する重要性|「こどもび®」という選択肢

子どもの習い事を選ぶ際に見落としがちなのが、送迎の負担です。特に共働き家庭では、時間的制約によって子どもが本当はやりたい習い事を諦めざるを得ないケースも少なくありません。

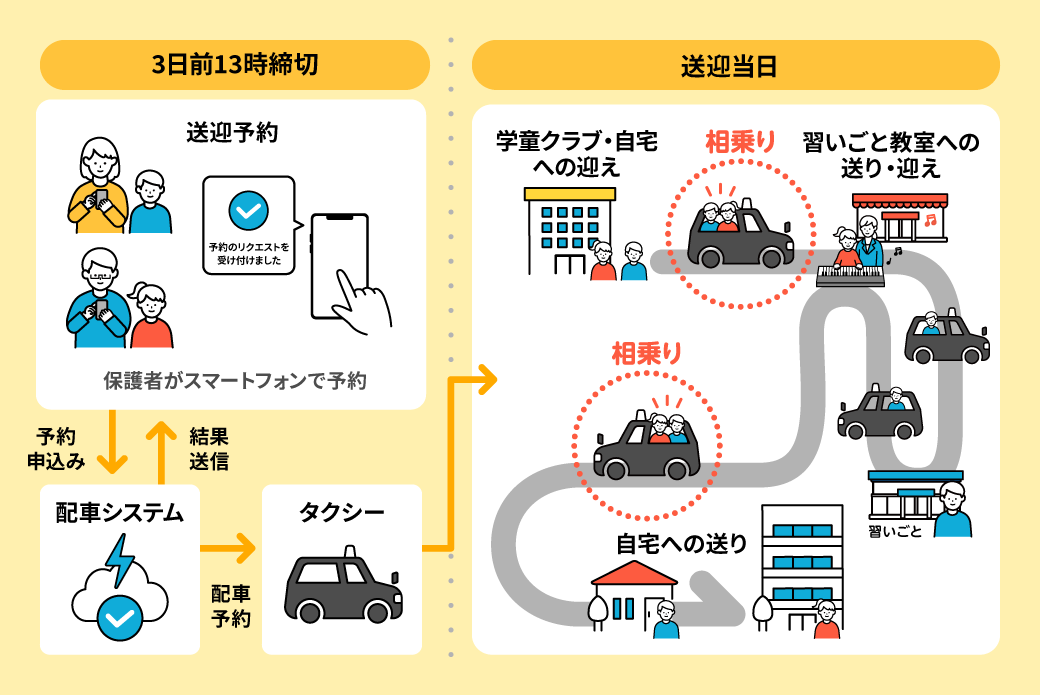

そこで注目されているのが、タクシー相乗り型の子ども送迎サービス「こどもび®」です。このサービスは、学童・習い事・自宅間の送迎をタクシーの相乗りで実現し、最適なルーティングエンジンによって効率的な送迎を提供しています。

保護者が事前に予約した情報をもとにルート設計と配車を行い、子どもたちを安全に目的地まで送り届けるシステムとなっています。送迎の負担を軽減することで、子どもの可能性を広げる選択肢が増えるだけでなく、親の時間的・精神的余裕も生まれるでしょう。

習い事選びにおいて送迎手段を考慮することの重要性

習い事を選ぶ際、内容や費用だけでなく送迎の負担も重要な検討材料となります。片道15分の送迎でも、準備や待ち時間を含めると往復で40分以上の時間が必要になることもあるでしょう。この時間的負担は、特に平日の夕方に集中する習い事の場合、仕事との両立が難しく、共働き家庭にとって大きな壁となります。

複数の子どもがいる家庭では、それぞれ別の習い事に通わせる場合、送迎のスケジュール調整がさらに複雑になります。兄弟の習い事の時間が重なってしまうと、どちらか一方を諦めなければならないケースも発生します。これは子どもの可能性を狭めることにもつながりかねません。

また、送迎の負担が大きいと、親の疲労やストレスが蓄積し、それが子どもにも影響を与える可能性があります。習い事を長く続けるためには、親子ともに無理なく取り組める環境が不可欠なのです。そのため、習い事を選ぶ際には、内容や費用だけでなく、送迎手段についても慎重に検討することが重要といえるでしょう。

タクシー相乗り型送迎サービス「こどもび®」のメリット

「こどもび®」の最大の特徴は、タクシーの相乗りにより送迎コストを効率的に削減できる点です。たとえば、同じ場所から乗車し同じ場所で下車する2人の子どもの場合、1人あたりの送迎料金は半額になります。乗車場所と降車場所が異なる場合でも、それぞれの乗車距離に応じて料金が按分されるため、経済的な負担が軽減されるでしょう。

利用料金の目安として、乗車距離が1.5km前後の場合、相乗りなしだと週に2〜3回の利用で月額1万円前後となりますが、相乗りを活用すれば大幅なコスト削減が可能になります。

予約も簡単で、保護者はLINEアプリから3日前までに送迎リクエストを行うだけです。事前に料金シミュレーションができるため、予算管理もしやすいでしょう。

安全・安心な子どもの送迎システムの仕組み

「こどもび®」は子どもの安全を最優先に考えた機能が充実しています。子どもがタクシーに乗降車した瞬間、保護者アプリに通知が届き、乗車中はリアルタイムでタクシーの位置をマップ上で確認できます。これにより、保護者は子どもの移動状況を常に把握できるため、安心して送迎を任せられるでしょう。

学童や習い事教室には専用タブレットが設置され、タクシーの到着が通知されます。子どもはタクシー到着後に施設を出るため、外で一人で待つ心配がありません。これは特に悪天候時や冬場の暗い時間帯の送迎において、子どもの安全を確保する重要な仕組みです。

乗車時には、ドライバーが子どもの名前と行き先を確認してから出発します。到着後も子どもが目的地の建物に入るまで目視で確認するため、途中で迷子になる心配もありません。

さらに、保護者が付き添いの有無を選択できる機能もあり、初めて利用する際など不安がある場合は、付き添いオプションを活用することもできます。これらの安全機能により、子どもだけでの移動でも安心して送迎を任せられる環境が整っています。

子どもの習い事を成功させる親の関わり方

子どもの習い事を単なる体験や一時的な活動ではなく、継続的な成長の機会とするためには、親の適切な関わり方が重要です。子どもの興味や適性を尊重しながらも、適度な励ましやサポートを行うことで、習い事は子どもにとって価値ある経験となります。

ここでは、親子で納得して習い事を選ぶ方法、長続きさせるためのサポート方法、そして親の自己満足に陥らないための心構えについて解説します。

親子で納得できる習い事の決め方

子どもの習い事選びでは、親子の十分な話し合いが欠かせません。子どものやる気が長続きの鍵であるため、「友達と一緒にやりたい」という動機であっても、子どもの意思を尊重することが大切です。ただし、友達が辞めたときのことも考え、「その習い事を続ける覚悟はあるか」を子どもと確認しておきましょう。これにより、子ども自身が主体的に取り組む姿勢を育むことができます。

決定前には必ず教室の見学や体験レッスンに参加することをおすすめします。インターネットや口コミだけでは分からない、教室の雰囲気や先生の指導方針を直接確認できるからです。子どもが「楽しい」と感じることはもちろん、親としても指導内容や教育方針に共感できるかをチェックしましょう。体験レッスン後に子どもと感想を共有し、親子で納得した上で決めることが、長続きする習い事選びの秘訣となります。

習い事を長続きさせるサポート方法

子どもが習い事を継続するためには、親の適切なサポートが必要です。子どもが上手にできなくても、その努力や取り組む姿勢を具体的に褒めることが効果的です。「今日はとても集中して取り組んでいたね」など、プロセスに焦点を当てた声かけが、子どものモチベーション維持につながります。

練習の時間を確保するために、家庭での生活リズムを整えることも重要です。学校の宿題や家族の時間とのバランスを考慮したスケジュール管理を心がけましょう。たとえば、カレンダーに練習日を記入するなど、子どもが見通しを持てるような工夫も効果的です。

また、親自身も子どもの成長を楽しむ余裕を持つことが大切です。発表会や試合などのイベントは親にとっても負担になりますが、それらを通じて子どもの成長を実感できる貴重な機会と捉え、ポジティブな姿勢で参加しましょう。親が楽しんでいる姿を見せることで、子どもも前向きに続けることができるでしょう。

親の自己満足にならないための心構え

習い事選びで陥りがちな落とし穴は、親の願望を子どもに押し付けてしまうことです。「自分ができなかったから子どもには経験させたい」「自分が習っていたから子どもにも」という考えは、子どもとのミスマッチを招く可能性があります。子どもは親とは別の個性を持つ存在であり、親が良いと思うものが子どもにとっても必ずしも良いとは限りません。

子どもの意見を尊重するためには、日頃から子どもの行動や興味をよく観察することが大切です。外遊びが好きな子、音楽を聴くのが好きな子、絵を描くのが好きな子など、それぞれの子どもの自然な傾向に合った習い事を「おすすめする」スタンスでいることが望ましいでしょう。

さらに、子どもの成長に合わせて習い事を見直す柔軟さも必要です。最初は興味を持っていた分野でも、成長とともに興味が変わることもあります。子どもが「もう続けたくない」と言ったときには、その理由をじっくり聞き、無理に続けさせるのではなく、新たな可能性を一緒に探る姿勢が、子どもの自主性を育む上で重要となるでしょう。

まとめ

子どもの習い事選びは、その成長と将来の可能性を広げる重要な決断です。子どもの興味や適性を見極め、年齢に合った習い事を選ぶことで、長く続く成長の機会を作ることができます。運動系と学習系のバランスを考慮し、レッスン形態や通学方法も家庭の状況に合わせて選択することが大切です。送迎の負担も考慮に入れ、必要に応じてサービスを活用することで、親の負担を軽減しながら子どもの可能性を広げられるでしょう。何よりも親の適切な関わり方が習い事の成功を左右します。子どもの意見を尊重しながら一緒に選び、継続的にサポートすることで、子どもの健やかな成長につながる習い事体験を実現できます。

2025.05.08