運転手不足で送迎に悩む教育施設必見!

タクシー相乗りで解決策を提案

教育施設における送迎の運転手不足は、年々深刻化しています。

高齢化によるドライバーの減少や労働環境の厳しさから、送迎バスの運行を維持することが難しくなり、多くの施設が対応策を模索しているのが現状です。送迎体制が不安定になると、保護者の負担が増え、施設の運営にも影響を及ぼしかねません。

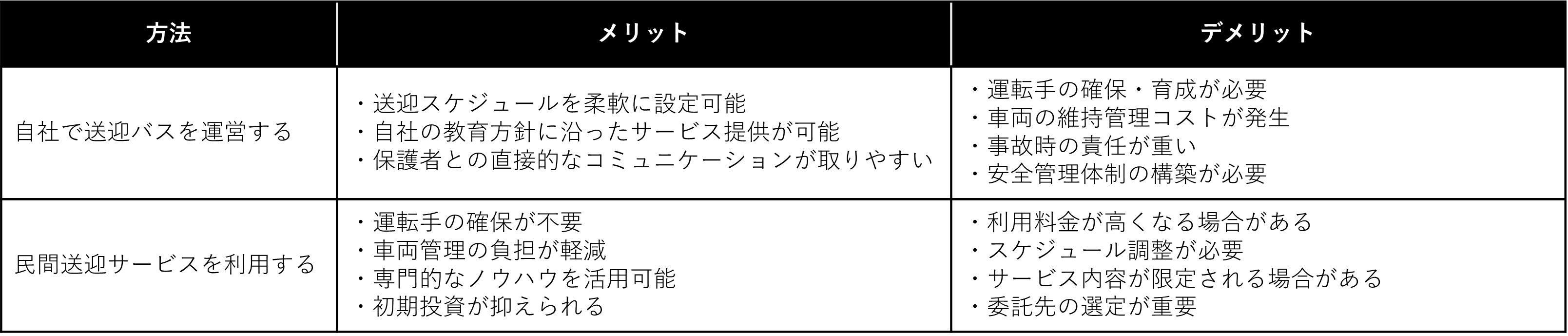

本記事では、運転手不足の背景や教育施設に及ぼす影響を整理し、現場で活用されている送迎方法を比較しながら、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

また、安全管理や緊急時の対応体制についても触れ、教育施設が安心して送迎を続けるためのヒントを提供します。

送迎に関する課題を抱えている施設の経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

教育施設が直面する送迎の運転手不足

教育施設における送迎サービスの維持が、深刻な課題となっています。

公益社団法人日本バス協会の調査によると、2013年以降、貸切バス事業者数は減少傾向が続いており、2030年度には運転手が約9万3,000人不足すると推計されています。

この状況は、幼稚園や保育園といった就学前施設だけでなく、学習塾や音楽教室、スポーツクラブなど、あらゆる教育施設の送迎サービスに大きな影響を及ぼしています。

運転手不足が進んでいる背景

この深刻な運転手不足の背景には、複数の要因が存在します。

まず、日本全体の労働人口減少の影響を大きく受けています。加えて、2012年の関越道での高速バス事故や2022年の幼児置き去り事故など、重大な事故の発生により、バス運転手という職業に対するイメージが悪化したことも要因の一つとなっています。

さらに「2024年問題」と呼ばれる、自動車運転業務における労働時間規制の強化も大きな課題です。2024年4月からは、運転手の時間外労働時間に上限規制が設けられることになり、運転手の確保がより一層困難になることが予想されています。

運転手不足が教育施設に及ぼす影響

教育施設の運営において、運転手不足は深刻な問題を引き起こしています。

首都圏では、運転手の確保が困難となり、30以上の幼稚園や保育園で送迎バスの運行が打ち切られる事態も発生しています。

送迎サービスの縮小や廃止は、施設を利用する子どもたちや保護者に大きな影響を与えています。

特に共働き世帯にとって、送迎サービスは必要不可欠なものです。例えば、子どもが興味を持った習い事でも、自宅から遠い場合には送迎サービスがないと通うことができません。

また、送迎サービスの維持が困難になることで、教育施設そのものの存続にも関わる事態に発展するケースも出てきています。送迎サービスがないことで新規利用者の獲得が難しくなり、結果として施設の経営を圧迫するという悪循環に陥るリスクが高まっているのです。

現場で活用されている送迎方法の比較

近年、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化により、保護者による子どもの送迎が困難になってきています。このような社会的背景から、教育施設における送迎サービスの重要性は年々高まっています。

運転手不足が深刻化する中、各施設では主に以下の2つの方法で送迎サービスを維持しています。

自社で送迎バスを運営する

自社での送迎バス運営は、教育施設が直接車両を保有し、運転手を雇用して送迎を行う方式です。

この方法では、施設独自の教育方針に基づいたきめ細かなサービスを提供できる利点があります。

しかし、運営にはさまざまな課題が伴います。特に重要なのが安全管理体制の構築です。

安全運転管理者の設置や、運転手の労務管理、定期的な安全研修の実施など、継続的な取り組みが必要となります。

また、運転手の健康管理や勤務時間の管理など、2024年からの労働時間規制強化への対応も求められます。

民間送迎サービスを利用する

民間送迎サービスの利用は、専門の事業者に送迎業務を委託する方式です。この方法の最大の利点は、運転手の確保や車両の維持管理といった負担から解放されることです。

専門事業者は独自の安全管理体制を持ち、運転手の教育も徹底して行っています。特に、幼児や児童の送迎に特化したサービスを提供する事業者では、子どもの特性を理解した対応が期待できます。

一方で、委託先の選定には慎重な検討が必要です。安全性の確保や緊急時の対応体制、コストパフォーマンスなど、複数の観点から評価することが重要となります。

教育施設経営者が知っておくべき送迎のリスク管理

送迎サービスの提供において、子どもたちの安全確保は最優先事項です。

運転手不足の課題に直面しながらも、安全管理を疎かにすることはできません。教育施設の経営者は、送迎に関するリスク管理と、万が一の際の対応体制を整備しておく必要があります。

送迎時の安全確保と責任の所在

送迎時の安全管理において、施設設置者には重要な責務が課せられています。

まず、安全運転管理者を選任し、運転手の健康状態確認やアルコールチェック、安全運転指導などを徹底する必要があります。

また、運転日誌の管理や定期的な車両点検も欠かせません。

具体的な事故防止のポイントとして、運転手と添乗者の役割分担を明確にすることが重要です。

運転手は運転に専念し、添乗者が乗降時の人数確認や安全確認を担当するなど、責任の所在を明確にした体制づくりが求められます。特に、3歳未満児を送迎する場合は、職員配置基準を満たす人数の添乗者を確保することが推奨されています。

緊急時の対応体制の重要性

万が一の事故や災害発生時に備え、具体的な対応手順をマニュアル化しておくことが重要です。緊急時の連絡体制は、施設長を中心とした指揮系統を明確にし、警察・消防への通報から保護者への連絡まで、スムーズに情報が伝達される仕組みを構築する必要があります。

事故発生時は、まず子どもの安全確保を最優先に行動します。次に、関係機関への通報と施設への第一報を入れ、施設長の指示の下で保護者への連絡を行います。その際、事実関係を正確に伝え、施設としての対応方針を明確に説明することが求められます。

また、ヒヤリ・ハット事例の収集と共有も重要な取り組みです。日々のミーティングや職員会議で事例を共有し、未然に事故を防ぐための改善策を講じていく必要があります。施設長は、職員が報告しやすい雰囲気づくりに努め、安全管理を重視する組織文化を醸成することが大切です。

タクシー相乗り型送迎サービス「こどもび®」という選択肢

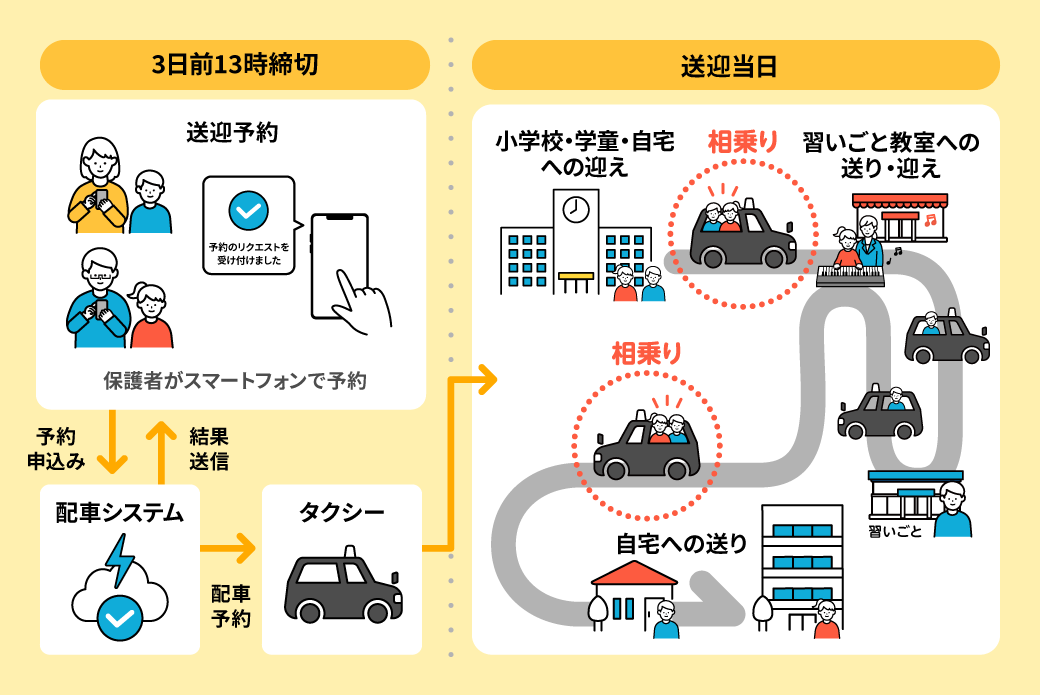

深刻な運転手不足に直面する教育施設にとって、タクシー相乗り型の送迎サービス「こどもび®」は、新たな解決策として注目を集めています。

このサービスは、学童保育や習い事教室、自宅などの施設間を効率的に結び、子育て世帯の送迎における負担を軽減する革新的なモビリティサービスです。

最適なルーティングエンジンを活用し、複数の子どもたちの送迎ルートを効率的に組み合わせることで、相乗り送迎を実現します。また、希望すれば相乗りを避けることも可能です。

安全面においては、3つの重要な機能を備えています。

まず、子どもの乗降車時には保護者のスマートフォンアプリに通知が届き、移動中のタクシーの位置をリアルタイムで確認することができます。

また、送迎施設に設置されたタブレットにタクシーの到着が通知されるため、子どもが外で待つ必要がありません。

さらに、ドライバーは乗車時に子どもの名前と目的地を確認し、到着後は建物に入るまでしっかりと見届けます。

保護者向けの料金体系は、相乗り時の「割り勘」システムを導入しています。

例えば、2人の子どもが同じ場所で乗降車する場合、1人あたりの送迎料金は半額となります。

また、乗降場所が異なる場合でも、それぞれの乗車距離に応じて料金が適切に按分される仕組みとなっています。週2〜3回の利用で月額1万円前後となり、従来の送迎サービスと比較して利用しやすい料金設定となっています。また、習い事教室向けには、小規模な教室でも導入が可能な料金プランも用意されています。

すでに2023年2月から中野区内での実証実験が行われ、利用者からは高い評価を得ています。実証実験後のアンケートでは、全体の56%が「有料でも利用したい」と回答しており、サービスの需要の高さが示されています。

このように「こどもび®」は、運転手不足という課題に直面する教育施設に対して、安全性と効率性を兼ね備えた新しい送迎の選択肢を提供しています。

まとめ

運転手不足は、教育施設における送迎サービスの維持に深刻な影響を及ぼしています。

この課題に対し、自社運営や民間サービスの活用など、各施設で様々な取り組みが行われていますが、安全管理の徹底と持続可能な運営の両立が求められます。

タクシー相乗り型送迎サービス「こどもび®」は、この課題を解決する新たな選択肢として注目を集めています。このサービスを活用することで、教育施設は運転手確保の負担から解放され、安全で効率的な送迎サービスを提供することができるでしょう。さらに、保護者の送迎負担を軽減することで、施設の価値向上にもつながります。

2025.03.13